テレホン法話

~3分間心のティータイム~

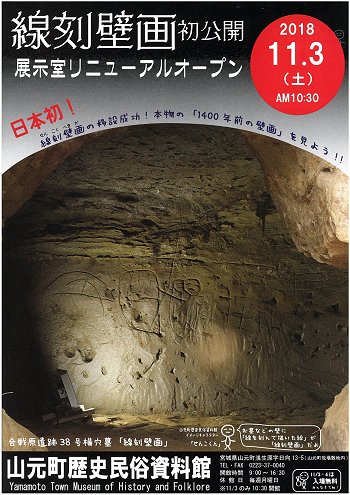

【第1113話】「線刻壁画」 2018(平成30)年11月21日~30日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1113話です。

わが山元町では、東日本震災被災者の集団移転先を造成する過程で、平成25年から合戦原遺跡の発掘調査が行われました。その結果、今から約1400年前の古墳時代終末期(飛鳥時代)から奈良時代にかけての、横穴墓(よこあなぼ)54基などが確認されました。中でも38号横穴墓の棺を納める玄室から、線刻壁画が発見されるという想定外の出来事に遭遇します。大震災がもたらした縁でしょうか。

線刻壁画は、玄室の壁に線を刻んで絵を描いたものです。その多様な図柄は宮城県内初の事例で、東北でも珍しく、学術的にも貴重な壁画として注目を浴びています。ただ現地保存するには、環境が整わず、壁画を切り取って、移設保存することになりました。保存技術の粋を集めて、このほど、町歴史民俗資料館で一般公開されました。

線刻壁画は高さ約1.6㍍、幅約3.8㍍です。複数の人物や鳥、家屋・木の葉や偉い人が使ううちわのような翳(さしば)と思われる図柄などがが描かれています。また出土した副葬品も興味深く、土器類や勾玉などの玉類をはじめ、大量の金属製品があります。太刀や弓金具、馬具の鐙(あぶみ)・轡(くつわ)などです。

これらのことから、この横穴墓に被葬された人物は、この地域を治めた有力者であった可能性が高いとのこと。線刻壁画そのものは、線だけで描かれた落書きのようにも見え、内容の判明しづらいところもあります。ただ、専門家の見解では、当時亡くなれば海を渡って死者の世界に行くと考えられていた。だから壁画はいたずらに描いたものではなく、死んだ後の世界を想像したものかもしれないといいます。つまり、人や鳥や家屋など現実の世界そのものが、また続いてほしいという願いが込められているのではないかというわけです。

古墳は然るべき人が被葬された後は、閉ざされて誰も入ることができません。しかも入り口付近には副葬品として刀が立てかけられることが多いといいます。それはたいせつな方を敵から守る意味もあるのでしょう。有力者に仕える忠誠心の現れのような気もしますが、横穴墓そのものが死んだ人の世界とも考えられます。死んでもなお、生きておわしますが如く私たちを見守っていてくださいという願いを込めて、横穴を掘り、線刻を描き、副葬品を添えたのでしょうか。現代の「墓じまい」などという発想からは、古の人々の死後の世界に対する畏敬の念は考えられないでしょうが、その想いが千年以上を経て、日の目を見たのです。

町では「復興の過程で見つかった線刻壁画を、町の宝として、震災の記憶とともに語り継ぎたい」と言います。千年以上前の有力者は、時代を経て千年に一度といわれる大震災が起こったとしても、必ずや復興し、私がそれを見守ることになることになるだろうと、先刻承知していたかのようです。

それでは又、12月1日よりお耳にかかりましょう。

最近の法話

【1317話】

「18歳と81歳」

2024(令和6)年7月21日~31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1317話です。 「年齢7掛け説」というのがあるそうです。健康な現代人の年齢は、3割若く数えても大丈夫だということです。60歳なら42歳、70歳なら49歳、80歳なら56歳という風にです。50代・60代の頃はさもありなんと思っていましたが、さすがに70歳を超えると、8掛け・9掛けが現実に即している気がします。 さて、ある方から「... [続きを読む]

【1316話】

「不二山」

2024(令和6)年7月11日~20日

住職が語る法話を聴くことができます お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1316話です。 東京都国立市では、駅前から伸びる通りを富士見通りと称しています。晴れた日には富士山を望めるからです。2年前にこの通りにマンション建設の話が持ち上がりました。地元では景観をめぐって反発したものの、建築基準法上の問題はないということで着工、先月完成しました。しかし引き渡しまじかにな... [続きを読む]

【1315話】

「一心松」

2024(令和6)年7月1日~10日

住職が語る法話を聴くことができます 元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1315話です。 東日本大震災で大津波を目撃した人は、「松林の上から黒い煙が出ているように見えた」と言っていました。最大波12.2㍍ともいわれる津波が、わが山元町の沿岸部の松林を根こそぎ破壊しました。松は養分や水分がなくても育ち、塩害や風にも強いことから、防風林・防砂林として用いられてきました。し... [続きを読む]

テレホン法話

~3分間心のティータイム~

- 2024年

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2023年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2022年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2021年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2020年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2019年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2018年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2017年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2016年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2015年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2014年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2013年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2012年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2011年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2010年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2009年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2008年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月