テレホン法話

~3分間心のティータイム~

【第1065話】「茶席のごちそう」 2017(平成29)年7月21日-31日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1065話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1065話です。

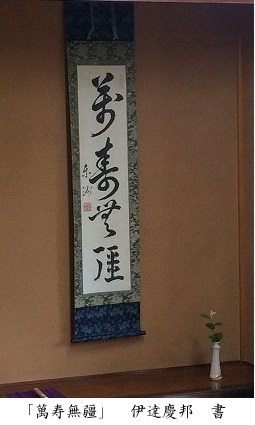

「茶席のごちそうは掛け軸です」と、石州清水流の茶席の時に教えていただきました。石州清水流は仙台の伊達藩の茶道を司った流派です。床の間に掲げられた掛け軸は、家元に伝わる伊達藩最後の殿様である伊達慶邦(よしくに)の書です。「萬寿無疆(ばんじゅむきょう)」即ち「限りなく長命で平和でありますように」という言葉でした。14代家元清水道玄様が、直々にお持ちになられたのです。7月16日に徳本寺で行われた「大條家ゆかりの茶室の勉強会」の時のことです。

大條家は伊達家と縁戚にあり、伊達藩の要職を担いつつ、ここ坂元を治めていました。徳本寺の開基家でもあります。天保3年(1832)大條道直は、伊達藩の後継者問題で功績を挙げたため、伊達斉邦(なりくに)から、茶室を下賜されました。この茶室は伊達政宗が豊臣秀吉からいただいたという言い伝えがあるほどのものです。ただ専門家の建築としての見立てでは、そこまで古くはないようですが、伊達藩の茶の湯文化を伝える茶室としては、現存する唯一のものということです。

当初は仙台城から、大條家の仙台の屋敷に移築されました。その後、昭和7年に坂元の地に移されました。現在は町指定文化財となっていますが、管理が万全でなかった上、東日本大震災の揺れで、大きな被害を受けました。しかし、町全体が甚大な被害があったため、これまで文化財の修復にまでは至りませんでした。そのような中で、茶室の文化財的価値を知る専門家や有識者の間からは、早急な修復の必要性が訴えられていました。

そこで、茶室の保存と活用を願って「ゆかりの茶室にひかりを当てるっちゃGO 山元『いいっ茶』組」が組織されました。その企画を受けてNPO法人ポラリスの主催で、茶室の価値を再認識して、伊達藩の茶の湯の文化にも直接触れる機会を持ったわけです。専門家の報告によれば、茶室は様々な増改築の経緯があり、正確な築年代の特定にはさらなる検証が必要とのこと。ただ、桃山時代の部材の存在の可能性も秘めており、随所に意匠を凝らした書院風茶室として数少ないすぐれた遺構であるとのお墨付きもいただきました。

茶席では武士の茶道と言われる石州清水流の、一挙手一投足流れるようなお点前のお茶をいただき、伊達家そして大條家の歴代の殿様に思いを馳せました。幕府崩壊の動乱の中、伊達家最後の殿様として、「萬寿無疆」と揮毫して、石州清水流に伝えた思いはどこにあったのでしょうか。現代で刀を持つ武士はいませんが、茶の湯の文化は、綿々と受け継がれてきています。作法はその通りですが、茶の湯の文化の象徴として、大條家ゆかりの茶室を残していかなければならないと強く感じました。戦乱も大震災も見つめて、その生き証人のようにして辛うじて存在している茶室です。「萬寿」の思いを込めて、百年先二百年先に伝えるために、保存に力を尽くせるのは、今の私たちをおいて誰もいないっ茶、ということではないでしょうか。

それでは又、8月1日よりお耳にかかりましょう。

最近の法話

【第1352話】

「陰を忘れず」

2025(令和7)年7月11日~20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1352話です。 7月7日七夕の日、猛暑日が今年最多の210地点になりました。岐阜県多治見市では38.8度、北海道大樹町(たいきちょう)でも36.3度という体温よりも高いのですからから驚きです。 私が初めて体温以上の気温を体験したのは、今から33年前カンボジアを訪れた時です。カンボジアは内戦がようやく収まりかけていました。その当... [続きを読む]

【第1351話】

「明月院ブルー」

2025(令和7)年7月1日~10日

住職が語る法話を聴くことができます お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1351話です。 「紫陽花や きのふの誠 けふの嘘」正岡子規の句です。紫陽花の色の変化を、人の心の変わりようや迷いに喩えているのでしょうか。紫陽花の季節、アジサイ寺・鎌倉の明月院を拝観する機会がありました。 山門に至る緩やかな石段の両脇に咲く夥しい紫陽花に迎えられました。境内も紫陽花の海という... [続きを読む]

【第1350話】

「欲と水」

2025(令和7)年6月20日~30日

住職が語る法話を聴くことができます お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1350話です。 46億年前、地球ができたころ、まだ海はありません。3億年ほど経って、地球の表面が冷めると雨が降り始めました。何と千年間も降り続けたそうです。現在のような海になるまでには、更に7億年を要します。こうして36億年前に生命の起源が海に生じたと考えられます。ヒトの出現はずっと後のことで... [続きを読む]

テレホン法話

~3分間心のティータイム~

- 2025年

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2024年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2023年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2022年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2021年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2020年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2019年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2018年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2017年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2016年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2015年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2014年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2013年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2012年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2011年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2010年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2009年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2008年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月