テレホン法話

~3分間心のティータイム~

【第951話】「ここからの一歩」 2014(平成26)年5月21日-31日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第951話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第951話です。

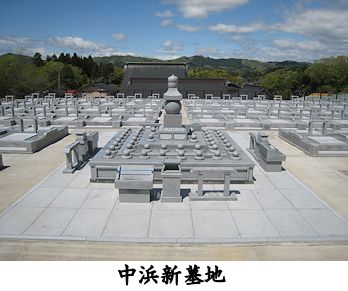

5月18日は中浜新墓地竣工式でした。東日本大震災から数えて1165日目。見事な青空が広がっていました。私はこういう風に挨拶を始めました。「1165日前のあの東日本大震災の惨状を見たとき、青空などもう見ることができないのではないかという絶望感がありました。同時に、否、いつか必ず青空を見ることができるようにしなければと覚悟しました。今日こうして多くのみなさまのおかげで、青空の下、新しい墓地に集うことができ、感謝申し上げます」

徳本寺の墓地の中で、沿岸部にあった中浜墓地は、大津波により壊滅状態になったのです。墓石が倒されただけでなく、流されて見つからないものもありました。骨堂は抉られて、お骨は見当たらず、砂が溜まっているばかり。流された松の木や乗用車・U字溝までが墓石の上に載っていました。お墓の周りは地盤沈下が進んでいます。誰もがここでお墓の再建はあり得ないと思うほどの光景が広がっていました。

その墓地の使用者は、ほとんどが中浜地区の檀家さんです。町内でも最も多くの犠牲者があり、家屋も流され、現在は災害危険区域になっています。自分たちの住まいに加えて、ご先祖さまの住まいもなくなってしまったという状況です。それでも多くの方が、自分たちの住まいよりも、ご先祖さまの住まいを早く整えたいという思いを抱いていました。

こうして墓地は内陸部にある徳本寺境内地の中に移転することになりました。境内地といってもこんもりとした林のようなところです。大がかりな造成工事を施さなければなりません。駐車場用地のために隣接地を取得する必要があります。普通でさえ簡単でない墓地移転を、大震災という異常事態の中で行うことは想像を絶するものがありました。

生きていく上で、衣食住が足りていることは大事です。しかし、人はそれだけで十分な生き方はできません。心の拠りどころも大事です。その一つがお墓なのです。ご先祖さまのおかげがあって、今の私たちが存在しているわけです。お墓がないということは、そのつながりが絶たれたような気持になり、心はさまようばかりです。衣食住の復興と併せて、心をつなぎとめる精神的な復興も目指さなければなりません。そんな思いでこの3年間、多くの方と中浜墓地の復興に尽力して「中浜新墓地」として甦ることができました。

私は挨拶の結びに言いました。「『失敗したところでやめるから失敗になる 成功するまでやれば それは成功になる』という松下幸之助の言葉があります。私たちも、被災したままでいたら、被災地と呼ばれるだけです。復興するまで精進すれば、故郷は必ず甦ると信じて、ここから新しい一歩を踏み出しましょう」

ここでお知らせ致します。東日本大震災を語り継ぐテレホン法話集の第2集が出版されました。『一歩先へ 二歩先へ―3.11その先へ―』定価1000円。ご希望の方は徳本寺までご連絡ください。電話0223-38-0320です。

それでは又、6月1日よりお耳にかかりましょう。

最近の法話

【第1352話】

「陰を忘れず」

2025(令和7)年7月11日~20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1352話です。 7月7日七夕の日、猛暑日が今年最多の210地点になりました。岐阜県多治見市では38.8度、北海道大樹町(たいきちょう)でも36.3度という体温よりも高いのですからから驚きです。 私が初めて体温以上の気温を体験したのは、今から33年前カンボジアを訪れた時です。カンボジアは内戦がようやく収まりかけていました。その当... [続きを読む]

【第1351話】

「明月院ブルー」

2025(令和7)年7月1日~10日

住職が語る法話を聴くことができます お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1351話です。 「紫陽花や きのふの誠 けふの嘘」正岡子規の句です。紫陽花の色の変化を、人の心の変わりようや迷いに喩えているのでしょうか。紫陽花の季節、アジサイ寺・鎌倉の明月院を拝観する機会がありました。 山門に至る緩やかな石段の両脇に咲く夥しい紫陽花に迎えられました。境内も紫陽花の海という... [続きを読む]

【第1350話】

「欲と水」

2025(令和7)年6月20日~30日

住職が語る法話を聴くことができます お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1350話です。 46億年前、地球ができたころ、まだ海はありません。3億年ほど経って、地球の表面が冷めると雨が降り始めました。何と千年間も降り続けたそうです。現在のような海になるまでには、更に7億年を要します。こうして36億年前に生命の起源が海に生じたと考えられます。ヒトの出現はずっと後のことで... [続きを読む]

テレホン法話

~3分間心のティータイム~

- 2025年

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2024年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2023年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2022年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2021年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2020年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2019年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2018年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2017年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2016年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2015年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2014年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2013年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2012年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2011年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2010年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2009年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2008年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月