テレホン法話

~3分間心のティータイム~

【第805話】「ノートを取る」 2010(平成22)年5月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第805話です。

「とる」という言葉には様々な意味があります。漢字も手元の辞書によると、27種類もあります。「手に取る」から「天下を取る」まで、実に広範囲です。調べて記録するという意味で、「ノートを取る」という言い方もあります。そのノートの取り方で興味深い話をお檀家さんの70代半ばの男性から聞きました。

その方の小学生時代のこと。当時まっ白い紙のノートなど誰も持っていなくて、新聞紙を切って綴じたものをノート代わりに使っていました。黒い鉛筆で書いたのでは字が見えないので、赤い鉛筆で書いたそうです。6年生の時たまたま、地元出身でハワイに渡って成功した人が里帰りをした折に、6年生全員にノートをプレゼントして下さいました。生まれて初めて手にするまっ白いページのノートです。誰もが有り難くて、もったいなくて、とてもそのノートに字を書く気にはなれなかったそうです。

今から60年以上も前の、戦前の話ですが、似たような話は今もカンボジアにはあります。今から18年前に私がカンボジアに行った時、粗末な校舎で授業を受けていた子どもたちには、ノートも鉛筆もなく、板状の石の「石盤」にチョークで文字を書いていました。一杯になったら、消してまた書く。当然記録には残りません。「ノートを取る」という表現は当たらないのです。

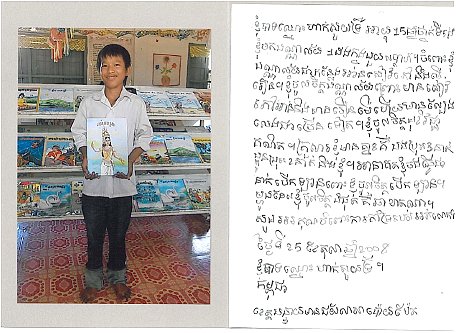

それから何度かカンボジアを訪れ、学校の子どもたちにノートや鉛筆をプレゼントする機会がありました。みんなうれしそうに喜んでくれました。そのご縁が続いて現在は、カンボジアの子どもたちに絵本を贈るお手伝いをしています。この間、ハック・ソイ・トライ君という15歳の少年から写真入りの礼状が届きました。15歳ですが小学校5年生で、8人家族。本を読むのが大好きで、週に1回図書館に通っているそうです。将来は運転手になりたいという夢まで書いてありました。

白い紙に鉛筆で書かれた現地の言葉は読めませんが、日本語訳が添えられたその手紙には、遠く離れても心を伝えられる、白い紙と文字の有り難さが滲み出ていました。ノートを取ることによって、字を覚え言葉を覚えられるようになります。ノートを取るとは、自分の未来を描くことにも繋がるわけです。5月は「子どもの日」があります。世界の困っている子どもたちの明日ために、私たちができることを進んで行いたいものです。決して、よその国のことは関係ないなどと、ノーと言わないようにしましょう。

それでは又、5月11日よりお耳にかかりましょう。

最近の法話

【1317話】

「18歳と81歳」

2024(令和6)年7月21日~31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1317話です。 「年齢7掛け説」というのがあるそうです。健康な現代人の年齢は、3割若く数えても大丈夫だということです。60歳なら42歳、70歳なら49歳、80歳なら56歳という風にです。50代・60代の頃はさもありなんと思っていましたが、さすがに70歳を超えると、8掛け・9掛けが現実に即している気がします。 さて、ある方から「... [続きを読む]

【1316話】

「不二山」

2024(令和6)年7月11日~20日

住職が語る法話を聴くことができます お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1316話です。 東京都国立市では、駅前から伸びる通りを富士見通りと称しています。晴れた日には富士山を望めるからです。2年前にこの通りにマンション建設の話が持ち上がりました。地元では景観をめぐって反発したものの、建築基準法上の問題はないということで着工、先月完成しました。しかし引き渡しまじかにな... [続きを読む]

【1315話】

「一心松」

2024(令和6)年7月1日~10日

住職が語る法話を聴くことができます 元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1315話です。 東日本大震災で大津波を目撃した人は、「松林の上から黒い煙が出ているように見えた」と言っていました。最大波12.2㍍ともいわれる津波が、わが山元町の沿岸部の松林を根こそぎ破壊しました。松は養分や水分がなくても育ち、塩害や風にも強いことから、防風林・防砂林として用いられてきました。し... [続きを読む]

テレホン法話

~3分間心のティータイム~

- 2024年

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2023年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2022年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2021年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2020年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2019年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2018年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2017年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2016年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2015年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2014年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2013年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2012年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2011年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2010年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2009年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2008年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月