テレホン法話

~3分間心のティータイム~

【第1178話】「引き出物」 2020(令和2)年9月11日~20日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1178話です。

「これはファクシミリというものです。書いた文字をそのまま即座に送ることができます。私の寺では塔婆の申し込みは、名前の間違えなどがないように、すべてファクシミリでお願いしています。個人の家になくても、花屋さんなどには備えてありますから、そこから送れます」これは横浜のある寺院の法要の折にいただいた引き出物の中に入っていた説明書です。昭和62年のこと。

一世一代の大法要だったとはいえ、その引き出物がファクシミリいわゆるファクス電話機そのものだったのですから驚きです。当時まだ一般家庭にはほとんど普及していませんでした。花屋さえない田舎では、宝の持ち腐れになるのではと思ったほどでした。檀家さんと交信することはありませんでしたが、ちょっとした原稿のやり取りには重宝した覚えがあります。30年以上前のことですが、住職さんの先見の明に感心させられました。

引き出物とは、法要や結婚式の招待客に主人から贈る品物をいいます。その起源は平安時代に、馬を庭に引き出して客に贈ったことにあるそうです。その後、馬の代わりに馬代(うましろ)として、金品を贈ったり、お膳に添える品物を招待客のみやげ物としたようです。馬をおもえば、ファクシミリはまだ手軽な引き出物でしょうか。

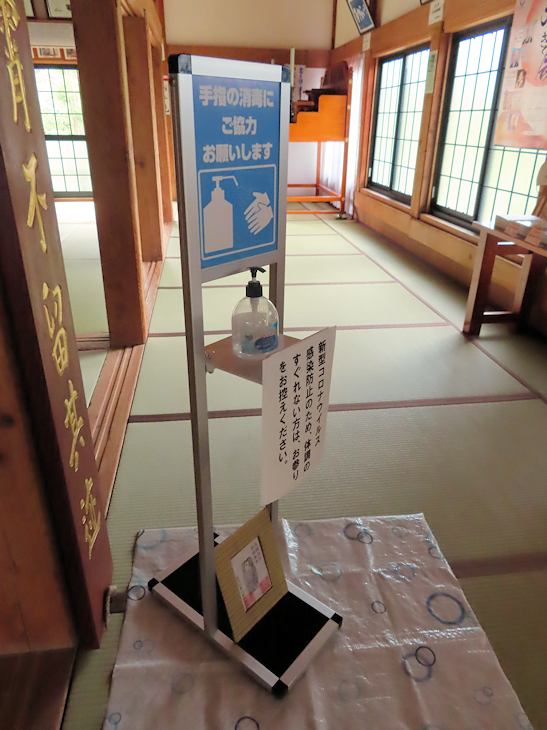

さて、先日亘理郡内のある寺院で法要があり、これまた大きな引き出物をいただきました。長さが優に1メートルは超える細長い段ボールに入っていました。それは新型コロナウイルス感染に対応した消毒液を置くスタンドでした。アルミ製で高さ120センチ幅24センチほどで、消毒液のボトルを置く受け皿があり、「手指の消毒にご協力お願いします」という案内板が付いたとてもスマートなものです。これならどこに置いても、おしゃれな感じで、みなさんの注意を惹くことでしょう。

徳本寺でも本堂入口に感染防止のため、貼り紙をして消毒液は置いていました。しかしそれは取り敢えず置いたという見栄えです。引き出物のスタンドは、感染防止に対するメッセージがより強く伝わる存在感があります。実に時世を捉えて的を得た引き出物と言えます。

引き出物の選定は難しいものです。その主人がどれだけ親切心を持っているかが問われます。親切とは思いやりがあり心くばりが行き届いているという意味です。禅の世界では更に一歩踏み込んで、ぴったり適合するとか非常に適切であるということも示します。どんな催しにおける引き出物なのか、それをいただいた方はどう思うかを想像し、今の時代にふさわしいかどうかを適切に判断したものであれば、心に残る記念の品となるでしょう。おふたりの住職さんは、いかに親切心をもって、人に接し時代を見つめているかということが納得できました。特に消毒液スタンドという親切心の先にあるのは、近い将来コロナ対策の消毒液ではなく、見ごろな季節の花などを飾って、みなさんをお迎えするスタンドになるようにという願いでしょう。

ここでお知らせいたします。8月のカンボジアエコー募金は、157回×3円で471円でした。ありがとうございました。それでは又、9月21日よりお耳にかかりましょう。

消毒液用サインスタンド

最近の法話

【第1364話】

「熊手と人手」

2025(令和7)年11月11日~20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1364話です。 落ち葉の季節、毎朝の掃き掃除で熊手が威力を発揮しています。「熊手」とは言い得て妙です。熊の爪のように先端が曲がった竹が何本もあって、一気に落ち葉を掻き集めてくれます。 しかし、本物の熊の手や爪に出会ったら、危険なことは最近のクマ騒動で知るところです。思えば、昨年11月30日に秋田市のスーパーにクマが侵入し、2日... [続きを読む]

【第1363話】

「精進が良い」

2025(令和7)年11月1日~10日

住職が語る法話を聴くことができます お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1363話です。 10月26日、関東・東北地方は朝から雨でした。それにもかかわらず、第19回テレホン法話ライブには、たくさんの方に参加いただきました。そこでみなさんに申し上げました。「何かの集まりの時、天気が良ければ、みなさんの日頃のご精進がよろしいようで、こんなにいい天気になりましたねと挨拶し... [続きを読む]

【第1362話】

「壁と扉」

2025(令和7)年10月21日~31日

住職が語る法話を聴くことができます お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1362話です。 達磨さんは縁起物として知られていますが、インドから中国に禅の教えを伝えた曹洞宗の祖師です。菩提達磨大師といいます。赤い法衣に身を包み、面壁九年といわれるほど壁に向かって坐禅を組んでいました。その後ろ姿がいわゆるの達磨さんの形になっています。 坐禅は壁に向かって、ひたすら自分の... [続きを読む]

テレホン法話

~3分間心のティータイム~

- 2025年

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2024年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2023年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2022年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2021年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2020年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2019年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2018年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2017年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2016年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2015年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2014年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2013年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2012年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2011年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2010年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2009年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2008年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月