テレホン法話

~3分間心のティータイム~

【第1013話】「終活」 2016(平成28)年2月11日-20日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1013話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1013話です。

「ためらわず十年日記求めけり」水原春郎という方の句です。作者は何歳なのか、わかりませんが、お歳の方でしょう。拍手を送りたいですね。ところで、ちょっと前まで「シューカツ」といえば、学生の「就職活動」を指しましたが、昨今は、人生の終わりをどのように設計するかという活動を意味する「終活」が、話題になります。

どなたも長年書きためた日記を含め、ご自分の持ち物を後顧の憂いがないようにしたいものです。人に読まれたくないのが日記で、欲しがる人もいないでしょうから、棺桶に入れてもらうのがいいのでしょうか。金銭などの財産であれば、遺産相続で落ち着く場合と、争いの元になることもあります。持っていればいるほど「終活」は簡単ではありません。

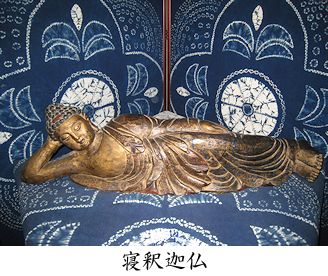

さて、お釈迦さまの「終活」はどのようだったのでしょうか。お釈迦さまは、35歳でお悟りを開かれ、亡くなるまでの45年もの間、西に東にと説法の旅に出られるのです。余計なものはほとんど持たず、托鉢をなさりながら人々を教化し続けられました。80歳になったとき最後の旅となる覚悟で、生まれ育ったカピラ城を目指します。しかし、途中のクシナガラという町で、鍛冶屋のチュンダが供養に差し上げた食事を食べたところ、腹痛を起こされ、沙羅双樹の林の中で、その生涯を閉じられるのです。今から約2500年前の2月15日のことです。

お釈迦さまが、亡くなる直前に臨終の教えとして説かれたのが『遺教経(ゆいきょうぎょう)』というお経です。その最後の最後におっしゃった言葉はこうです。「一切世間の動不動の法は、皆是れ敗壊不安(はいえふあん)の相なり。汝等(なんだち)且(しばら)く止みね、復(ま)た語(もの)いうこと得ること勿れ。時将に過ぎなんと欲す、我れ滅度せんと欲す。是れ我が最後の教誨(きょうげ)する所なり」「世間の動くものや動かぬものも全ては、壊れゆき、安定しない性質のものである。汝らもう何も言うことはない。時はまさに過ぎようとしている。私は滅してしまうのだ。以上が私の最後に教え諭したところである」

全てのものは壊れてゆく、お釈迦さまといえども、無常の風が吹けば、逆らうことはできないということを、身をもってお示しになったのでした。そして、この言葉の前にこうも言っておられます。「汝等比丘(なんだちびく)、常に当に一心に出道(しゅつどう)を勤求(ごんぐ)すべし」と。出道とは道に出ると書き、悟りに向かうということです。ひたすらに悟りを求めよ。そのためには世俗的なものを一切捨てなさいということです。

これは出家者に対するきびしいお言葉ですが、「終活」にあたり、出家するほどの気概を持てば、少しははかどるかもしれません。日頃から余計なものは持たないのが一番と、日記に書いておきましょう。

ここでお知らせ致します。1月のカンボジア・エコー募金は、1,174回×3円で3,522円でした。ありがとうございました。それでは又、2月21日よりお耳にかかりましょう。

最近の法話

【第1372話】

「仏前結婚式」

2026(令和8)年2月1日~10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1372話です。 ちょうど71年前の昭和30年2月1日、山下村と坂元村が合併して、我が町「山元町」が誕生しました。その時から発行された「公民官報やまもと」を綴じたものを、物置整理中に見つけました。昭和48年までの150号分です。新しい町になり新生活運動の息吹がそこかしこに感じられる紙面です。 中でも昭和40年11月の第61号には... [続きを読む]

【第1371話】

「520足の靴」

2026(令和8)年1月21日~31日

住職が語る法話を聴くことができます お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1371話です。 「むずかしいことをやさしく やさしいことを深く 深いことをおもしろく おもしろいことをまじめに 書くこと」と言ったのは作家の井上ひさしさんです。まさにそのような姿勢を、堅いニュースを伝える際にも貫いたのは、久米宏さんです。 フリーアナウンサーの久米宏さんが81歳で亡くなりまし... [続きを読む]

【第1370話】

「馬連」

2026(令和8)年1月11日~21日

住職が語る法話を聴くことができます お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1370話です。 孫悟空でお馴染みの『西遊記』は、中国・唐の時代の玄奘三蔵法師のインド旅行記がもとになっています。インドで仏教を学び「大般若経」600巻を持ち帰り、漢文に訳しました。今から1300年以上前の663年のこと。そのうちの578巻目を「理趣分経」といいます。日常生活の中で仏に根差した生... [続きを読む]

テレホン法話

~3分間心のティータイム~

- 2026年

- 2月

- 1月

- 2025年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2024年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2023年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2022年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2021年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2020年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2019年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2018年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2017年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2016年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2015年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2014年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2013年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2012年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2011年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2010年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2009年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2008年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月