テレホン法話

~3分間心のティータイム~

【第834話】「猫がいた」 2011(平成23)年2月21日-28日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第834話です。

世の中空前のペットブームとか。現在、日本の家庭でペットとして飼われている犬や猫は約2100万匹だそうです。これは15歳以上の子どもの数よりも多いと言いますから驚きです。そんなに人間から愛されている猫なのですが、十二支の動物の中に入っていないのは、ご存知の通りです。更には、お釈迦さまがお亡くなりになった様子を描いた「涅槃図(ねはんず)」にも、猫の姿はありません。

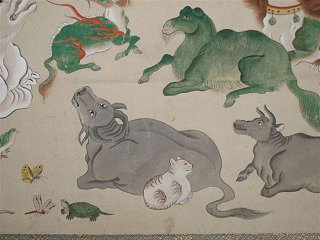

涅槃図は、お釈迦さまのご遺体が沙羅双樹の林の中で横たえられて、その周りの大勢のお弟子さんたちや、小鳥から象に到るまで様々な動物たちまでが、嘆き悲しんでいる様子が描かれています。それほどお釈迦さまの死は、偉大な出来事だったことを誇張した表現になっているのでしょう。しかし、そこに猫はいないのです。

一説には沙羅双樹の木にかけてあった薬袋を、お釈迦さまのために鼠が取りに行こうとしたら、猫が鼠を食い殺したために、お釈迦さまは薬を飲めずに亡くなった。そのため猫は寄せつけられないというのです。しかし、お袈裟や食器となる鉢を入れる衣鉢袋が、誤って薬袋と伝えられたともいわれています。となると、鼠が取りに行く必要はなくなり、猫がいない説明は成り立ちません。また一説には、猫は死人を食いちぎってしまうと信じられているので、死人に近づけさせたくないからというものです。そのため棺の上に刀を置くという風習もあるほどです。

勿論、猫が描かれている涅槃図もあります。中国の宗の時代に制作され、日本に伝来した京都の長福寺の涅槃図には猫が描かれているそうです。そして、それを手本にして描いた涅槃図もいくつかあるようです。それでも猫が描かれている涅槃図は珍しいといえます。その珍しい涅槃図が何と徳本寺にあったのです。毎年2月15日には涅槃図を掲げてお釈迦さまのご遺徳を偲んできました。しかし、涅槃図には猫はいないものという思い込みが強かったせいか、これまで気づかずにいたのです。

徳本寺の涅槃図は今から176年前の天保6年(1835)に制作されています。描かれている動物は46種類です。牛の陰になってお釈迦さまのご遺体からは見えないような位置に、ツンと澄ましたような猫の姿がありました。他の動物と比べると心なしか、一匹だけ冷静な雰囲気を醸し出しているようにも見えます。猫を描かないという伝説にちょっぴり異議を唱えているのでしょうか。それとも作者が、猫をたいそう可愛がっていたために、遊び心で、おまえも仏心(ほとけごころ)を持つようにと期待を込めて描いたのかもしれません。

本堂でペットを飼うなどもってのほかですが、この猫を信じるものは救われるということの象徴として、末永く見守っていきましょうか。そうすればまさに、猫も杓子も涅槃図をお参りに来るようになるかもしれませんから。

それでは又、3月1日よりお耳にかかりましょう。

最近の法話

【第1371話】

「520足の靴」

2026(令和8)年1月21日~31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1371話です。 「むずかしいことをやさしく やさしいことを深く 深いことをおもしろく おもしろいことをまじめに 書くこと」と言ったのは作家の井上ひさしさんです。まさにそのような姿勢を、堅いニュースを伝える際にも貫いたのは、久米宏さんです。 フリーアナウンサーの久米宏さんが81歳で亡くなりました。TBSアナウンサーとしてクイズ番... [続きを読む]

【第1370話】

「馬連」

2026(令和8)年1月11日~21日

住職が語る法話を聴くことができます お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1370話です。 孫悟空でお馴染みの『西遊記』は、中国・唐の時代の玄奘三蔵法師のインド旅行記がもとになっています。インドで仏教を学び「大般若経」600巻を持ち帰り、漢文に訳しました。今から1300年以上前の663年のこと。そのうちの578巻目を「理趣分経」といいます。日常生活の中で仏に根差した生... [続きを読む]

【第1369話】

「白い馬」

2026(令和8)年1月1日~10日

住職が語る法話を聴くことができます お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1369話です。 あけましておめでとうございます。今年はうま年ですが、お釈迦さまには長年一緒に過ごしたカンタカという白い馬がいました。奇遇なことにお釈迦さまと同じ日に生まれました。更にその馬の世話をしていた御者のチャンダカも同じ日に生まれています。お釈迦さまは釈迦族の王子として生まれ、カピラ城に... [続きを読む]

テレホン法話

~3分間心のティータイム~

- 2026年

- 1月

- 2025年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2024年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2023年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2022年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2021年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2020年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2019年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2018年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2017年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2016年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2015年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2014年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2013年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2012年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2011年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2010年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2009年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2008年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月