お知らせ

- 2024年04月30日

- 「開基、大條家の茶室」サイトを公開しました。

- 2024年05月13日

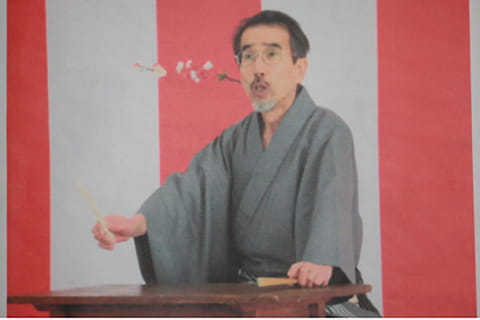

- 「表紙 - 新作講談「伊達の血筋を守った男 大條道直」」

「山元いいっ茶組 - メディア掲載」

「山元いいっ茶組 - 制作した大條家茶室の資料」

資料を公開しました。

- 2025年06月16日

- 「表紙 - 修復完成記事」

「 新作講談「伊達の血筋を守った男 大條道直」動画」

「山元いいっ茶組 - 「山元いいっ茶組」の活動(Ⅱ)

「山元いいっ茶組 - メディア掲載」

を追加公開しました。

徳本寺の開基、大條家とは

抱きおもだか

徳本寺は嘉吉元年(1441年)、福島県梁川町大枝村(現在の伊達市梁川町)に、大條公の菩提寺として開創された。つまり、大條家は徳本寺の開基である。

その後、大條公の知行替えに付き従い、元和2年(1616年)、宮城県の現在地である坂元の蓑首城のそばに移転して現在に至る。

大條家の概略

- ・

- 大條家は伊達本家から分かれた家系。

大條家の初代は、名を伊達宗行と言い、伊達本家の第9代 伊達政宗(儀山公)の弟である(室町時代初中期)。

*伊達家には2人の「政宗」がいる。仙台藩主 独眼竜・政宗(貞山公)は伊達家第17代。

- ・

- 仙台藩伊達家の御一家(藩政の最重要職につく一族)。

- ・

- 1415年 福島県梁川町大枝邑に所領。大枝姓を名乗る。

その後、大条、大條と変遷。明治初に「伊達」姓に復帰。

- ・

- 1616年 大條家第8代 宗綱の時、仙台藩主 伊達政宗(貞山公)から坂元に知行替を命ぜられる。

以降、要害(蓑首城)城主、奉行職を歴代継承。

- ・

- 2000石から4000石と禄高増。仙台城下に屋敷。

- ・

- 仙台藩の諸々の主要問題解決に活躍。

- ・

- 大條家第15代 道直は、当時の仙台藩主 伊達斉邦から茶室を拝領。

- ・

- 大條家第17代 道徳(最後の蓑首城主)は、仙台藩主 伊達慶邦を助けた戊辰・幕末処理の功績により、明治3年「伊達」姓に復する。伊達宗亮と改名。

- ・

- 大條家第20代は伊達宗行氏(2023年2月逝去)。

物理学者、元仙台藩志会会長。在仙台。

- ・

- 大條家第21代は伊達伸明氏。在大阪。

大條家ゆかりの茶室とは

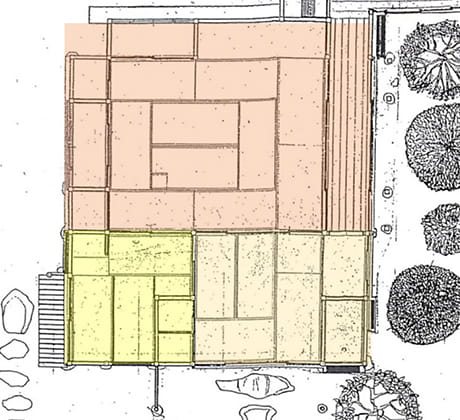

山元町坂元の蓑首城三の丸跡にあり、江戸時代建造の10畳間、3畳間、4畳半の3室。

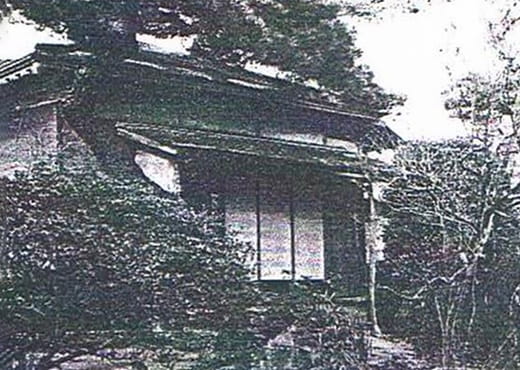

1988年 大條家記録誌

2012年 文化財ドクター撮影

平面図

以下の2点において、

歴史的価値のある貴重な茶室として評価される。

- 1)

- 仙台藩の茶の湯の歴史・文化を伝える唯一残る茶室。

*仙台藩の茶室は他に残っていない。

- 2)

- 伊達政宗が豊臣秀吉から拝領したとの伝承がある茶室。

茶室の歴史と推移

- 天保3年

- 蓑首城主・大條家第15代 道直が 仙台藩主 伊達斉邦から拝領。

*伊達家跡継ぎ問題解決の褒賞。

- 仙台城下の大條家屋敷(川内)に移築。

- 明治21年

- 仙台市支倉町に移築。

- 昭和7年

- 山元町坂元の蓑首城三の丸跡に移築。

- 平成14年(2002年)

- 山元町の文化財に指定。

- 令和6年(2024年)2月

- 修復工事着手。

茶室は2024年2月に修復を開始。

2024年度中に利用開始できる状態に修復完成を目指している。

周辺環境の整備も含め、段階的な修復工事を予定している。

(2024年4月撮影)

- 令和6年(2024年)11月

- 第一次修復完了・竣工式。(11月24日)

2024年秋、修復が完成。

11月24日(日)にめでたく竣工式が執り行われ、

約200名の町民が祝いに茶室を訪れました。

- 令和6年(2024年)11月

- 11月24日より一般開放・利用開始。

御茶室物語

御茶室物語 大條家ゆかりの茶室物語

大條家ゆかりの茶室物語