テレホン法話

~3分間心のティータイム~

【第919話】「生誕祭」 2013(平成25)年7月1日-10日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第919話です。

誕生日は生きている間のことであり、亡くなってしまえば、それを意識されることは少なく、命日に重きが置かれていきます。亡くなっても誕生日を意識されるということは、それなりに生前の業績が顕著な方と言えるかもしれません。よく誰々の生誕何年祭などと称して、記念事業が行われることがあります。

仏教でいえば、お釈迦さまがまさにその通りで、お亡くなりになった2月15日には涅槃会が、お生まれになった4月8日には、降誕会が各寺院で行われます。更に曹洞宗としては、大本山永平寺を開かれた道元禅師さま、同じく大本山總持寺を開かれた瑩山禅師さまの命日・誕生日にもそれぞれ法要が営まれ、ご遺徳を偲びます。そして、6月23日というのも、実は忘れてはならない日なのです。總持寺の2代目の住職を勤められた峨山禅師さまがお生まれになった日です。今から737年前の建治2年(1276)能登の津幡町瓜生(うりゅう)で生誕なさいました。

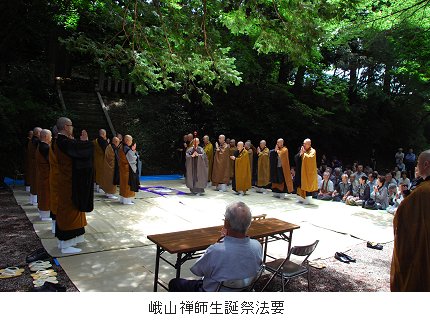

津幡町瓜生では、峨山禅師さまの生家の近くに「峨山禅師生誕地記念碑」を建て、「峨山園」と称しています。そして、昭和43年から毎年6月23日に峨山園において、峨山禅師さまの偉業と遺徳を偲んで、多くの僧侶が参列し、また地元の人々も集い、生誕祭法要が営まれます。確かにお釈迦さまは全国で花まつりと称して法要が営まれます。また道元禅師さま瑩山禅師さまの生誕を称える法要もありますが、本山など限られたところです。少なくとも生誕地その所での地元民による法要ではありません。峨山禅師さまの生誕祭の特筆すべきところは、そこです。

では峨山禅師さまはどのような方なのでしょう。瑩山禅師さまの後を継ぎ、当時能登の門前町にあった總持寺の2代目の住職として42年間勤められました。他にも能登の羽咋市(はくいし)の永光寺(ようこうじ)の住職も兼務されておりました。峨山禅師さまは瑩山禅師さまの教えを受け継ぎ、更に大きく広められ、現在の1万5千ヶ寺を擁する曹洞宗発展の礎を築かれたのです。先ず、人材育成に努められ、「二十五哲」といわれる多くの俊才を輩出し、曹洞宗を全国展開させる原動力となりました。そして、「輪住制」といって、總持寺の住職が短期間に交替して、寺院の発展護持に努める制度を確立しました。これは多くの優れた僧侶に活躍の場を与えると共に、特定の力を一極に集中させない狙いがあったのです。

700年近くも前に、人材育成と教団の将来のビジョンに思いを致していたことは大いなる功績です。この度、縁あって私も峨山禅師さまの生誕祭に参列してまいりました。曹洞宗でない地元の方も焼香しておられ、地元に根差した偉人という印象を受けました。誰しも年齢を加えるにつけ、もう誕生日などうれしくもないと思うかもしれませんが、自分亡き後も誰かが我が誕生日を通して、偲んでいただけることを想像するのは悪くありません。因みに、私の誕生日は何を隠そう、瑩山禅師さまと同じ11月21日です。瑩山禅師さまが亡くなられた年齢と同じ62歳になりましたが、行っていることはその爪の垢にも満たないものです。生誕祭は金輪際あり得ません。

それでは又、7月11日よりお耳にかかりましょう。

最近の法話

【第1374話】

「拈華微笑」

2026(令和8)年2月21日~28日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1374話です。 お釈迦さまといえば、両手を組んで坐禅をしている姿が一般的です。徳本寺の本尊はお釈迦さまですが、「拈華微笑の釈迦」といわれます。右手に優曇華の花を持っています。それには次のような話があります。 お釈迦さまが霊鷲山(りょうじゅせん)で大勢の人を前に説法をなさろうとした時、右手に持った一輪の優曇華を拈(ひね)って... [続きを読む]

【第1373話】

「金色身」

2026(令和8)年2月11日~20日

住職が語る法話を聴くことができます お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1373話です。 金(ゴールド)の価格が高騰しています。1グラム2万7千円を超えて、時間ごとに変動しています。先行きの見えない不安定な世界情勢の時には、安全資産として求められているようです。それほど金は希少で高価なものなのでしょう。 昔ボランティアの縁で、タイ国を訪れたときに、あるお寺にお参り... [続きを読む]

【第1372話】

「仏前結婚式」

2026(令和8)年2月1日~10日

住職が語る法話を聴くことができます お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1372話です。 ちょうど71年前の昭和30年2月1日、山下村と坂元村が合併して、我が町「山元町」が誕生しました。その時から発行された「公民官報やまもと」を綴じたものを、物置整理中に見つけました。昭和48年までの150号分です。新しい町になり新生活運動の息吹がそこかしこに感じられる紙面です。 ... [続きを読む]

テレホン法話

~3分間心のティータイム~

- 2026年

- 2月

- 1月

- 2025年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2024年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2023年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2022年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2021年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2020年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2019年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2018年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2017年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2016年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2015年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2014年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2013年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2012年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2011年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2010年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2009年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 2008年

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月