テレホン法話 一覧

【第789話】 「5俵の米俵」 2009(平成21)年11月21日-30日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第789話です

「この世で一番重たい荷物は何でしょうか」。答えは「自分です」。その心は、「お米を100キロ担げる人も、自分の身を持ち上げることはできません」。人間はかなり厄介な荷物なんですね。しかし、お米を100キロも担げる力があれば、相当世の中に尽くせるでしょう。

さて、お米100キロとは、どの程度のものでしょうか。昔のお米は升で計りました。米俵1俵は4斗、重さにして約60キロになります。お米100キロとは、米俵1俵半でもまだ足りません。しかし、その昔、力持ちの女性は、5俵の米俵を背負ったという記録があります。

酒田市に「山居倉庫」という、明治26年に酒田米穀取引所の付属倉庫として建てられたものがあります。現在も農業倉庫になっています。その倉庫内にある「庄内米歴史資料館」を訪れた時のことです。米俵担ぎの体験コーナーがありました。正当な1俵60キロの米俵と、その半分の30キロの米俵がありました。60キロは、はなから無理です。30キロで、やっと持ち上げられても、担ぐことまではできませんでした。ところが、すぐそばに「女丁持(おんなちょうもち)」という、5俵の米俵を担いだ女性の人形モデルが展示してありました。5俵といえば300キロです。

庄内で収穫された米は、北前船で酒田から大阪、京都、江戸へと回送されました。その船は千石船ともいわれ、文字通り米を千石(150トン)運んだものです。女丁持は倉庫に集められた米俵を船に積み込む役を担ったわけです。それにしても、300キロを一度に担ぎ運ぶというのは、並の話ではありません。単なる力持ち以上の何かが働いていたのではないでしょうか。

現代では、田植えから稲刈りそして、収穫した米を運ぶに至るまで、かなり機械化が進んでいます。1台の機械で百人力千人力の威力を発揮し、成果をあげています。昔はそれがありません。私がやらなければ誰がやるのという気力という特別な力もあったことでしょう。とにかく自らの手と足を動かさなければ、仕事にはなりません。「働く」とは人が動くと書きます。

今機械に働く機会を奪われているところもあるかもしれません。11月23日は「勤労感謝の日」ですが、働く意味をもう一度考えてみたいものです。自分が動くことによって、ほんとうに世に尽くしているかどうか。少なくとも、「お荷物」には、なっていないと言い切りたいところです。

それでは又、12月1日よりお耳にかかりましょう。

【第788話】 「フユが死んだ」 2009(平成21)年11月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第788話です。

「フユが死にました」こんなことを言うと、「何言っているの、まだ立冬になったばかりなのに」と返されそうです。「フユ」はフユでも、季節の「冬」ではありません。徳本寺の池に泳いでいる鯉のことです。今年の夏、錦鯉が11匹池に放されました。その時、それぞれに名前を付けました。名前の付いた鯉がいるとの噂を聞きつけて、わざわざ鯉に会いに来る人もいるほどです。「フユ」は紅白に黒の斑点がある4匹の鯉のうちの1匹でした。その4匹を四季に因んで「ハル」「ナツ」「アキ」「フユ」と名付けました。「フユ」は、比較的色白で、まさに「冬」のイメージでした。しかし、残念ながらその「フユ」が1ヶ月半後死んでしまったのです。

名前を付けていなければ、11匹の「鯉」という普通名詞の1匹が死んだだけと思ったかもしれません。しかし「フユ」という名前が付いていれば、もはや普通名詞ではありません。れっきとした固有名詞になり、具体的にその存在を意識することができます。「あのフユが死んでしまったんだな」という思いに至り、その悲しみは通り一遍以上のものがありました。池のそばに穴を掘って埋葬し、線香をあげて弔いました。

冬の寒さとともに、鯉たちの動きも活発ではなくなります。氷でも張れば、春先まで氷の下でじっとしていることでしょう。全員無事冬を越せるかどうか心配です。「フユ」よ、お前はその名前でみんなのことを厳しい寒さから守ってほしいと願っていたのですが、肝心の守り本尊が、みんなより早く逝ってしまいました。名前負けしたとは思いたくないのですが・・・。

しかし、不思議なことに、この時、同じ池にある蓮の花が咲いたのです。これは「フユ」が放された時に、一緒に生けられたものです。京都の人形寺に伝わる「爪紅一重咲(つめくれないひとえざき)」という品種だそうです。全体は白い花弁ながら、縁は薄いピンク色です。それまでは咲いていなかったのに、まるで「フユ」を弔うかのように、見事な花を咲かせました。蓮は仏教のシンボルの花であることを思いつつ、死にゆく鯉もあれば、咲く花もあると、今更ながら無常を観じました。この蓮にも名前を付けなければいけないでしょうか。差し当たり、蓮ですから「レン」としておきましょうか。「フユ」に未練を残しながら・・・。

ここでご報告いたします。10月のカンボジア・エコー募金は、93回×3円で279円でした。ありがとうございました。

それでは又、11月21日よりお耳にかかりましょう。

【第787話】 「張り扇」 2009(平成21)年11月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第787話です。

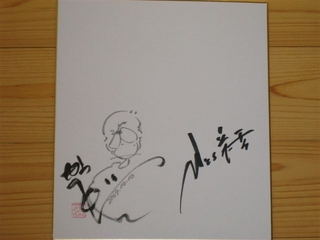

先般、徳本寺本堂において講談独演会を催しました。女流講談師 神田織音(かんだおりね)さんの出演で、演目は「白狐(びゃっこ)の恩返し」です。白狐が危ないところを助けてもらった恩を感じて、その助けてくれた若者の妻となり、子どもにも恵まれ、幸せな家庭を築きます。しかし、ある時、狐であることが知られ、家族の許を去ることになるという物語です。

狐が乗り移ったかのような神田織音さんの熱演で、参加された檀家さんも、水を打ったようにしんみりとして聴き入っていました。狐につままれたわけではありませんが、テンポよく話が展開し、また臨場感溢れる語りでしたので、どんどん物語の中に引き込まれたのかもしれません。講談の面白さを再認識致しました。

さて、講談の特徴のひとつに、釈台という机を、パンパンと叩くしぐさがあります。「張り扇」と呼ばれる扇子で話の調子を整えるために用いるそうです。勿論、むやみやたらに叩くものではなく、それなりにタイミングがあるとのことでした。一つは、時代が変わる時、もう一つは、舞台が変わる時、更に加えて、眠っている人を起こす時に、パンパンと釈台を叩くとか。なるほど、扇ひとつで、現代から江戸時代になったり、家にいたかと思えば、山の中に移動できるとは便利な小道具です。

私たちの日常生活の中でも、こんな「張り扇」があったらおもしろいでしょうね。パンと叩いて10年ぐらい時代を遡ってみる。もっと若い時の方がいいと、パンパンと叩いて、子ども時代に戻るなんていうことができたらどうでしょう。こんな職場面白くないからと、パンと叩いて、ディズニーランドで遊んでいる。パンパンと叩いて、海外旅行に出かけ、羽を伸ばす。そんな魔法のような「張り扇」があったとしたら、世の中はどうなるでしょう。

誰もが「今」を見失って、過去の良かったことにだけに思いを馳せてしまうでしょう。また、何事にもすぐに不満を感じて、もっと良いところがあるはずと、自らの至らなさを棚に上げ、よそを羨ましがるばかりかもしれません。でも、確実なことは、今の自分であり、今立っている自分の足元です。それを見失うと、妄想(もうぞう)という狐に騙されることにもなりかねません。そんな時こそ「張り扇」の出番です。パンパンと叩いて、目を覚まさせてもらいましょう

それでは又、11月11日よりお耳にかかりましょう。

【第786話】 「始めなければ」 2009(平成21)年10月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第786話です。

何事も始めなければ始まりません。今から20年前の平成2年3月3日に曹洞宗わたり郡内寺院13カ寺が「当世寺子屋講座」なるものを立ち上げました。年1回の開催で、今年10月10日にめでたく20回目を開催できました。

お寺といえば死んだ人に関わるという暗いイメージがあります。しかし、本来は生きている人が、仏さまの教えに目覚め、如何に心豊かに過ごすかを学ぶところです。そこで、お互いの心の耕しを目指して始められたのが「当世寺子屋講座」です。なるほど、「始める」という字は、「女偏」に「台」と書きます。「台」は上の部分のカタカナの「ム」が「鋤(すき)」の形を表し、人間が鋤を手に持ち、口でものをいい、行為をおこすことだそうです。

第1回目の講師は、「始める」に打って付けの伊奈かっぺいさんでした。その口は止まることを知りません。山元町中央公民館大ホールに約1000名の人が集まり、立ち見が出るほどの大盛況でした。「お寺さんもこんなことをするのですか」という声に背中を押されて、以後毎年様々な著名人をお招きし、今年に至りました。始まりの勢いが20回目に繋がったということで、その節目にまた伊奈かっぺいさんにご登場いただきました。更にもう一人、これまで同じく寺子屋講座にご縁の深かったさとう宗幸さんにも駆けつけていただきました。

おふたり揃ってのステージは、感動的でした。しゃべりの伊奈かっぺいさん、歌のさとう宗幸さんというイメージが逆転するときがあります。散々笑わせた後で歌ったかっぺいさんの声にはとても雰囲気があり、印象的でした。宗さんが歌う前に、歌にまつわる話を淡々と紹介すると、涙ながらに聴いている人もいました。

2時間程があっという間に過ぎました。最後にふたりで、かっぺいさんの作った「人生を語るにはまだ白い」という歌を歌い、記念すべき20回目の当世寺子屋講座を飾って下さいました。この歌は100歳まで生きいる気概で、99歳白寿にしてやっと人生を語ろうという内容です。10年20年ではまだ何も語れません。それより今は、1回目であれ、20回目であれ、始めなければ始まらないと思うべきなのでしょう。私たちも何年生きようが朝目覚めなければ1日が始まりません。そして毎日新しい1日です。過ぎたことを語る間に、新しい1日の始まりにドキドキしたらよかっぺいということを、人生の旨(むね)としたいものです。

それでは又、11月1日よりお耳にかかりましょう。

【第785話】 「棺 桶」 2009(平成21)年10月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第785話です。

今山形が熱いです。大河ドラマ「天地人」のゆかりの地であり、アカデミー賞映画「おくりびと」の舞台にもなりました。というわけで、お檀家さんと山形路を巡る団体参拝旅行に行ってきました。

鶴岡市羽黒町に松ヶ岡開墾場があります。明治初期、旧庄内藩士たちが、刀を鍬に持ち替えて、荒れ地を切り開き、養蚕を行ったところです。そこに木造2階建ての巨大な蚕室5棟が現存しています。130年程前の建物は圧倒的な存在感を示していました。そのうちの1棟の建物は庄内映画村資料館になっています。

その資料館の入口を入ってすぐのところに、死んだ人を納めるお棺が展示されていてびっくりさせられました。勿論「おくりびと」関連の資料展示ということなのです。もっとびっくりしたのは、このお棺に入って記念撮影をしていかれる方もいるということです。まさかと思いましたが、一緒に行った方の中で、ちゃんとお棺に入って来た女性がいらっしゃいました。

その女性曰く、「死んでからでは、どんな感じなのかわからないので、元気なうちに入ってみたかったの」。なるほど、お棺に入りたいと思っても、現実には簡単に経験できることではありません。お棺に入ったまま死んでいくというのでない限りは、自らの意思で、自分ひとりの力でお棺に入るということは、ほぼあり得ません。

お棺に入ったまま死んだとしても、蓋をしてくれる人が必要です。「棺桶の蓋を覆うて分かるその人の一生」というようなことを言われますが、自分ひとりで何でも切り開いて、十分に力を発揮できた我が人生だったなどと嘯(うそぶ)いてはいけません。旧庄内藩士たちが、力を合わせて荒れ地を切り開いてきたように、自分の人生にはどれだけの支えがあることか思わずにはいられません。オギャーと生まれた時も、一人前になってからも、多くの人のお陰や、様々な命に支えられて生かされている私たちです。

我が命の完結にも多くのお陰があることを棺桶は教えてくれます。せめて棺桶に入るまでそのことを自覚して生きれば、更に命は輝くことでしょう。分かりましたか、棺オーケー?

ここでご報告いたします。9月のカンボジア・エコー募金は、93回×3円で279円でした。ありがとうございました。

それでは又、10月21日よりお耳にかかりましょう。

【第784話】 「離(はな)れ業」 2009(平成21)年10月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第784話です。

「花泥棒に罪はなし」という言葉があるそうです。花を愛でる人間の優しさを称えてのことでしょうか。しかしお彼岸の前日に、「墓前の花までなぜ盗むのか」という新聞投書がありました。

その男性は、今年は母の7回忌でもあるので、大枚をはたいて花屋さんに豪華な花束を作ってもらい、お盆の前日にお墓に供えました。お盆当日墓参りに行くと、その花はなくなっていました。お盆なのに自分の家の墓にだけ花がないという惨めさを味わいます。しかし、よく見まわしたら、その花束は、別のお墓に見知らぬ人の名前で供えてありました。花屋さんと特別に選んだ花だったので、自分が供えた花だと一目で分かったのです。お墓の管理人さんには「よくあることで、立派な花ほど持っていかれるんです」と、当たり前のように言われて、更に驚き、男性は世のモラルの低下を嘆いていました。

40年以上前のことですが、イラク北部のシャニダール洞窟で発見されたネアンデルタール人が埋葬された遺跡の周りから、たくさんの花粉が見つかりました。キンポウゲやノボロギク、タチアオイなどです。研究者は「旧人たちが死者に花をささげていた」と発表しました。5万年以上前の旧人も、死者を花で包んで埋葬したことが、感動を呼びました。

後日「花の埋葬」については、専門家から強い疑義が出ていると言います。しかし、お墓に花を供えるという心を持つ現代の私たちからすれば、旧人の行いは納得できますし、そのDNAが今も私たちに伝わっていると信じたいところです。

亡き人は、どんなに美しい花を供えられても、実際に見ることはできません。でも、供える人は亡き人を想う時、何かをせずにはいられない。たとえ見えなくとも、せめて佳き花の香りが届くようにと・・・。それは、亡くなってもたいせつな人よ、安らかであってほしいという祈りであり、生前の恩に報いるせめてもの感謝のしるしでしょう。

花を見て美しいと思う人の心は美しく、見えない人にも花を供えたいという心は更に美しいと言えます。それは何万年も人が人になったときから持つ心、否、そんな心があったから人は人になり得たのかもしれません。その意味では、ほんとうに「人」ならば、花を盗むなどということはしません。よって、「花泥棒」という「罪」は人の世には存在しないはずなのですが・・・。人の面(つら)を下げて花を盗むなど、余程の「はなれ業」の持ち主です。

それでは又、10月11日よりお耳にかかりましょう。

【第783話】 「道との遭遇」 2009(平成21)年9月21日-30日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第783話です。

先日開通した県内で初めての常磐自動車道としての山元・亘理間を車で走る機会がありました。8年前から工事が始まり、毎日のようにその側を走りながら進捗状況を眺めていました。田んぼの中に城壁でも造るかのようにして、道路が形になっていく様は、極めて人工的な風景でした。獣道(けものみち)ではありませんが、道の原点は、人や動物たちが足繁く通ううちにできたというものだったのではないでしょうか。今や、歩くだけの道ではなく、車も走ることを考えなければなりません。勿論、高速道路は、歩くための道路ではなく、車が走るため、しかもより速く目的地に着くためにあります。

先日開通した県内で初めての常磐自動車道としての山元・亘理間を車で走る機会がありました。8年前から工事が始まり、毎日のようにその側を走りながら進捗状況を眺めていました。田んぼの中に城壁でも造るかのようにして、道路が形になっていく様は、極めて人工的な風景でした。獣道(けものみち)ではありませんが、道の原点は、人や動物たちが足繁く通ううちにできたというものだったのではないでしょうか。今や、歩くだけの道ではなく、車も走ることを考えなければなりません。勿論、高速道路は、歩くための道路ではなく、車が走るため、しかもより速く目的地に着くためにあります。

山元・亘理間の距離は、11.5キロです。事業費は約310億円で、1キロあたりに27億円かかっています。たった1メートル進むにも、270万円もかかることになるわけです。因みに、この道路を使っていつもと同じ目的地に着くまでの時間は、これまでより約8分短縮されました。その効果のほどを語るのは、まだ先のことでしょう。ただ道路を造るには、たいへんなお金と技術がいる大事業であると、改めて実感しました。

さて、道は道でも、仏道という道があります。ここで言う道には、教えという意が含まれています。お金や技術は関係がありません。その根本の教えに「平常心是道(へいじょうしんこれみち)」というのがあります。どんな時も心を平常に保つことがたいせつであり、また平常の心がけがしっかりしていれば、いざというとき、特別に覚悟しなくとも、ことに当たることができるというものです。

日常茶飯事と言いますが、お茶を飲む時はお茶を、ご飯を食べる時はご飯を、そのことに成りきっていただけば、その味もよくわかりおいしさも増します。何ら奇をてらったことではなく、ごく自然の振る舞いの中に仏道があります。それは安らかな人の道の歩みでもあります。

出来たての高速道路といういささか不自然さが否めない道を走っていると、「平常心」が薄らいでいくのが分かりました。高いところから見下ろすからでしょうか、少し尊大な気持ちでハンドルを握り、アクセルも深く踏み込む自分がいます。高速道路という道には人間のエゴが満ちているようです。せっかく出来た立派な道で、事故などという未知との遭遇になりませんように、「平常心」を忘れないようにしたいものです。

それでは又、10月1日よりお耳にかかりましょう。

【第782話】 「石にして拝む」 2009(平成21)年9月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第782話です。

これから新たにお墓を準備しなければならない人のお墓に対する考え方には、三通りあるようです。ひとつは、自分がやがて行くところだから、きちんとしたものを造り、自分の目で確かめておきたいという方。一方、早々にお墓を造ってしまうと、いかにも準備が整い過ぎて、自分が早く死んでしまうようだからと、お墓のことは先送りする方。それから、自分でお墓を造ることは、吝(やぶさ)かではないが、敢えて、手をかけず、次の代に託するという方です。

「生きた親拝まず 石にして拝む」とい言葉があります。親が元気でいる時は、その有難みなど理解しようともせず、むしろ、親の言うことはうるさくてたまらないと、親に対して背を向けることもあるでしょう。しかし、親が亡くなってしまうと、そのうるさい小言すら聞くことができなくなります。生前の我ままを詫びながら、ほろ苦い思いで墓石の下に眠る親に対して、手を合わせることになります。

生きている時から、手を合わせてもらえる親とは、墓石のことでいえば、自分が入るお墓は、自分で整えて、子どもには心配をかけない人でしょうか。確かに、子どもがやるべきことを親がやっていってくれれば、子どもは負担が少なく、有り難いと思い、手を合わせるかもしれません。でも、手を合わせる基準が、墓石の負担のあるなしではちょっと寂しすぎます。

そうなると、墓石のことは子どもに任せてしまえば、子どもは親のためとはいえ、自分で建てた墓石なら、愛着もあり進んで手を合わせるかもしれません。さて、自分の入るお墓は、自分で造ったらいいのか、次の者に任せたらいいのか、大いに迷うところです。

でも、ご安心ください。墓石も含めて、仏塔を建てることは、お釈迦さまの時代から、たいへん供養になることとされてきました。ですから、どなたでも毎年でも建てていいものなのですが、そうもいきません。その代わりになるのが、塔婆です。お墓のある人もない人も、ご先祖さまは必ずいらっしゃいます。お彼岸などに塔婆を建てて、ご先祖さまの墓参りをしては如何ですか。はかり(計り)知れない功徳があります。何よりの功徳は、その姿を子どもたちはきっと見ているということです。その姿がなければ、石になっても拝んでいただけないかもしれません。

ここでご報告いたします。8月のカンボジア・エコー募金は、109回×3円で327円でした。ありがとうございました。

それでは又、9月21日よりお耳にかかりましょう。

【第781話】 「名前のある鯉」 2009(平成21)年9月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第781話です。

徳本寺には古くから小さな池がありました。9年前に現在の池に改修しました。少し大きくなり、庭とも調和した立派な池になりました。しかし、肝心の魚が棲みつきません。何度か鯉や鮒などを放してもらったのですが、すぐに死んだり、いつの間にか鳥にでも狙われたのか、姿が見えなくなってしまいます。たった一匹だけ、古い池の時から生きているヘラブナが、化石のように生き残っています。

この度、思い切って錦鯉を11匹ほど放してもらいました。ヘラブナと比べればずっと華やかで、イケメンの鯉が泳いでくれて、やっと池らしくなりました。毎朝6時の梵鐘を撞いた後に、餌をやるのですが、梵鐘の音が聞こえるのかどうか、その時刻には揃って池の渕に集まってきます。競って餌を口に入れる様は、微笑ましいものです。思わずこの魚たちに名前を付けたくなりました。

ヘラブナは古い池から何年もいる主のようなものですから、ずばり「ヌシ」という名前にしました。雄か雌かはわかりませんが、黄金色の鯉は「ヒメ」、やや銀色のは「トノ」。紅白に黒の三色斑紋がある4匹の鯉はそれぞれ、「ハル」「ナツ」「アキ」「フユ」と名付けました。1年中元気に泳いで、みんなを楽しませて欲しいというつもりで命名しました。

紅白の斑紋の5匹は「ソラ」「クラ」「ヒラ」「サラ」「テラ」という名にしました。「ソラ」は大空でもあり、仏教の根本思想「空(くう)」のことでもあり、こだわらないこと。「クラ」はお地蔵さんの「蔵」で、大地を表し、大きな思いやり。「ヒラ」は平らな心で穏やかなこと。「サラ」は「沙羅双樹」で無常の象徴。「テラ」はまさにお寺のことで、この鯉たちの名前のような心を、人々に感じていただけるような処でありたいという願いを込めました。

お寺にはよく、「放生(ほうじょう)の池」というのがあります。捕らえたものを、放し生かしてやる池のことです。むやみな殺生を戒め、慈悲の心で生きものの命を尊ぶという仏教の考えが基になっています。徳本寺の池は、特に「放生の池」を意識したわけではありませんが、鯉にも名前をつけることで、より一層身近な生きものという思いにはなります。もっとも、池の鯉たちはそんなことを知ってか知らずか、餌をやる時以外は、「来い!」と言っても来ませんし、こちらの思い通りにいかなくて、ためいけ(溜め息)が出るばかりです。

それでは又、9月11日よりお耳にかかりましょう。

【第780話】 「ほたる」 2009(平成21)年8月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第780話です。

「8月は死者を想う月」とある作家が言っていました。広島・長崎の原爆記念日そして終戦記念日があります。またお盆の行事も各地で行われます。戦没者追悼式では軍人・民間人約310万人が追悼の対象になります。更に、お盆を迎えて、私たちが手を合わせて偲ぶ精霊は数限りがありません。古(いにしえ)より現代までどれだけの人が、草葉の陰に眠っていることでしょう。

愛する家族を残し、無念の思いを抱いて、最後を遂げた人。親より先に旅立った子ども。不慮の事故で別れを告げる間もなく突然逝った若者。大往生だったと見送られた老人。死者の姿は様々です。そして、死者を追悼する残された私たちの境遇も千差万別です。どんなに願っても、死んだ人とこの世で再び会い見(まみ)えることはできません。

しかし、大事なことは、死んで何年経とうが、その人を忘れずにいるということでしょう。日々の生活に追われて、ついつい死んだ人のことは忘れがちになってという方もいるかもしれません。そういう方こそ、この8月「死者を想う月」に、亡き人に手を合わせて下さい。亡き人は「草葉の陰」にいると言いました。「草葉の陰」は「あの世」を表す言葉です。更に「草の葉の露」のように、はかないもののたとえでもあります。どんなに愛しい人でも、健康な人でも、いつか別れの日が来る。亡き人は、そのことを身を以って示し、しかも草葉の陰から見守って下さいます。

「そこ踏むな 夕べほたるの ゐたあたり」という橘以南という人の句があります。日中ほたるを見ることはできませんが、草むらのどこかにいるのでしょう。夕べは確かにこのあたりにいたから、注意して歩きなさいということでしょうか。ほたるは成虫として生きているのは、せいぜい1-2週間だそうです。はかない命です。それを更に殺めないようにといって、目には見えないのに、気を配っています。

そして、この句から草葉の陰に眠る無数の亡き人のことも浮かんできます。私たちも、目には見えない亡き人を想いながら、命のはかなさを感じ、亡き人の歩んだ道を踏みにじることのないように、心して生きなければと思わずにはいられません。ところで、橘以南という名前にあまり馴染みはないかもしれませんが、あの良寛さんのお父さんなのです。慈悲深い良寛さんの原点を見る思いです。因みに良寛さんには「ほたる」という渾名がありました。

それでは又、9月1日よりお耳にかかりましょう。