テレホン法話 一覧

【第888話】 「金メダル」 2012(平成24)年8月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第888話です。

「畳の目に躓くことでもなければ、金メダルは確実」。こう評された山下泰裕選手は柔道無差別級で、ロサンゼルスオリンピックに出場。28年前ことです。その山下選手、初戦は順調に突破したものの、2回戦で軸足の右足が肉離れを起こすというアクシデントに見舞われます。絶体絶命の状態です。それでも右足を引き摺りながら、執念で金メダルを獲得しました。公式戦7年半も無敗を続け、203連勝のまま、28歳で現役を引退しました。いまもって、「史上最強の柔道家」と言われています。その彼も、オリンピックは一度しか出られませんでした。

今回のロンドンオリンピックで日本選手のメダル獲得数は、38個で過去最多です。とりわけ女子選手の活躍が光ります。7個の金メダルのうち、半数以上の4個が女子選手です。中でも、女子レスリングの伊調馨選手と吉田沙保里選手はオリンピック3連覇という偉業を成し遂げました。4年に一度のオリンピックに出るだけでも至難なことです。一度頂点を極めた者が、二度三度とまた頂点に挑むのは、初めてメダルを取るより何倍もの努力が必要であり、プレッシャーも相当なものでしょう。

オリンピックの舞台に立てたとして、勝負には様々なあやがあり、強いものが必ずしも勝ち進めるとも限りません。究極のところになった時に、力以上にその人の強い意志が働かなければ、金メダルは逃げていくこともあります。なぜ私は今ここに立っているのか。負けるためなら立たなくてもいい。立っている限りは勝つんだ。その気持を勝利の女神が読みとってくれた時、微笑むのでしょう。

実は、伊調選手はロンドン入りした翌日に、練習で左足首の靭帯部分断裂というけがをしていたそうです。「よりによって、今か」そう思ったものの、欠場は考えませんでした。炎症止めと痛み止めの注射を打ち、テーピングで足首を固めて、試合に臨んでいたのでした。28年前の山下選手と同じような状況です。そして、何という巡り合わせか、その年の6月に伊調選手は生まれているのです。時は流れても、勝って当たり前、金メダルに一番近い存在という立場は同じだったことでしょう。万全の状態でないことは明らかです。もはやそこをカバーするのは、目の前にあることから逃げずに向かっていくという信念しかありません。それは迷いを吹っ切ったある種の悟りの状態とも言えます。

「迷えば寂乱を生じ、悟れば好悪無し」という禅語があります。私たちはいつも迷いの中にいます。練習し尽して、絶対大丈夫と思っても不安は残ります。更に万全の状態でなければ、迷いは募ります。伊調選手は「金メダルを目指ざすのに、何を迷っているのか。金メダルを手にしたとき、好いも悪いもなく、これまでの汗も涙も何もかも今日までのためにあったと思いたい」と、その一念を貫いたのでしょう。まさに悟れば好悪無し、です。

それでは又、9月1日よりお耳にかかりましょう。

【第887話】 「浮かぶ瀬」 2012(平成24)年8月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第887話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第887話です。

―夏雲や 生き残るとは 生きること―これは昨年の俳句甲子園で優秀賞になった黒沢尻北高校3年の佐々木達也君の作品です。高校生の俳句大会ですが、昨年というところがミソです。私たちは普通「生き残る」というような思いを抱いて生きているでしょうか。何となく生きているということもあるでしょうが、前を向いて生きていれば、ただ「生きている」あるいは「生きていくぞ」という思いが強くなるような気がします。

それが、昨年の東日本大震災の惨状を目の当たりにしたり、大切な人を喪ってしまった人は、どうしてもその時への思いが離れません。つまり後ろを向いてそこに自分を置いてしまうことになります。一家の中で、若い人が亡くなり、残されたお年寄りが、代われるものなら私が犠牲になればよかったものを、と嘆いた方がいます。しかし、それを聞いて、亡き人が喜ぶわけがありません。万が一代わることができたとして、生きている人が死んで、亡き人が息を吹き返したとしたらどうでしょう。その生き返った人は、死んでいった人を悼み、自分のせいで死んでしまったと自責の念に駆られることになります。

命あるものは、その長さは違っても、どんなものでもその数は、等しく一つだけです。まさにかけがえのない命です。スペアもなければ、誰かの命と交換もできません。大震災を乗り越えたという思いが、生き残ったといわしめることは理解できます。だからこそ、生き残ったという意識を、これから生きていくエネルギーに変えていくことが、生きていく者の務めでしょう。

8月はお盆の季節でもあり、命を想う月とも言われます。たった一つの命をこの世で生きて、亡くなった人が、お盆の間私たちを訪ねて下さいます。その最大のおもてなしは、生きている元気な姿をお見せすることではないでしょうか。よく「亡き人が浮かばれる」という言い方をします。死者の霊が安らかである状態あるいは成仏したということでもあるでしょう。もし亡き人があの世で、安らかでないとしたら、それはいじめにあっているからではありません。この世の私たちが、何か心配をかけているからでしょう。生きている私たちが安らかな生き方をしていれば、それがそのまま、あの世にいる人にも反映されます。

生き残ったものの、辛いことが続いて生きているのがたいへんと思っても、何とか生きなければ、あの世の人は浮かばれません。私たちはどんな困難があろうと、命を捨てるくらいの気概でことに当たれば、きっと道は拓け、あの世の人もこの世の人も浮かばれるはずです。身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ、です。

ここでご報告致します。7月のカンボジア・エコー募金は、121回×3円で363円でした。ありがとうございました。

それでは又、8月21日よりお耳にかかりましょう。

【第886話】 「千羽鶴」 2012(平成24)年8月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第886話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第886話です。

夏祭りをするとか、花火を打ち上げるというのは、生きている喜びの発露であり、こう生きていきたいという願いの表れでもあるでしょう。また、それと全く反対に、亡き人への鎮魂という意味合いを持たせるときもあるのではないでしょうか。8月6日から8日までは、東北の三大夏祭りに数えられる仙台七夕です。それにあやかったわけではありませんが、現在徳本寺の山門には、竹飾りのアーチが施されています。

昨年の大震災以降、全国の方より、復興を祈願して或いは、震災で犠牲になった方のご冥福を祈って折ったという千羽鶴が贈られていました。よくぞこんな小さい鶴を数え切れないほど折ったものだと感心させられるもの。普通の折り紙で折った大きさながら、その彩りの美しさには息をのむほどのもの。変わったところでは、銅板を折り紙に見立てて作った「銅板の折鶴」まであります。さすがにそれは千羽ではありませんが、親子鶴の如く、2羽3羽とつながっています。

これまで、なかなか飾る機会も場所もなかったのですが、ある程度の数にもなったので、七夕の雰囲気で、竹飾りにしてみました。折り紙の中でも最も知られているのが折鶴でしょうが、手が込んでいるもののひとつでもあります。細かい手仕事は、一羽折るだけでもたいへんなことです。それを千羽も折るのは、余程の根気が必要です。一羽折る毎に、きっと様々な願いや祈りを込めることでしょう。それを飾って見ているだけで、願いが叶ったり、祈りが届くような気になっても不思議ではありません。

曹洞宗を開かれた道元禅師さまは、お釈迦さまが亡くなった時のことに触れて、「鶴林月落ちて暁何ぞ暁ならん」という言葉を残しておられます。鶴林とは、お釈迦さまが沙羅双樹の中で亡くなられたときに、その嘆きの象徴の如く、あたりの樹木に白い花が咲き、鶴が群がっているように見えた様を言います。お釈迦さまが亡くなったという天下の一大事に、沙羅の林に月は落ちて、時は暁といえども、とても朝などやって来そうにないとの思いを述べたものでしょう。

この度の「千年に一度」と言われる大震災の一大事を思い、鶴林の如くに全国から集まった折鶴たち。「鶴は千年 亀は万年」という言葉そのままに、鶴よ千年後にも伝えて欲しい。もはや明日は来ないのではないかと思ったほどの地獄のような惨状を、どれだけ尊い命が失われたかを。そして何より、折鶴たちの願いを背に、人々はその惨状から如何に立ち上がり、復興への道のりを歩んだかということを。

鶴たちが千年後の人々に恥ずかしくない報告ができるように、今私たちは、ツルっと道を滑らすことなく、しっかり大地に根差した生き方に専念することでしょう。

それでは又、8月11日よりお耳にかかりましょう。

【第885話】 「5日と500日」 2012(平成24)年7月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第885話です。

7月22日はロンドンオリンピック開幕まであと5日となる日です。同時に東日本大震災発生から数えて500日目でもあります。あと5日という待ち遠しさに比べて、500日という日にちの経過には、人それぞれの想いがあることでしょう。去年の3月11日以降の地獄のような光景は確かになくなりました。でも、3月11日以前の姿には、まだまだ戻っていないという虚しさがあります。もっと言えば、もうあの姿には決して戻ることができないというところもあり、喪失感は募るばかりです。

被災地の僻(ひが) みではありませんが、今年の夏を過ぎると、一気に震災のことが風化しないかと心配になります。オリンピックでの日本選手の活躍に一喜一憂して、仕事すら手につかないときに、被災地は二の次三の次になってもおかしくはありません。それに高校野球も加わります。選手たちは、自分たちの活躍で被災地の方を励ましたいと言うことでしょう。確かに選手の一途な姿に感動しない人はいません。オリンピックに出ることも、甲子園に行くことも、それだけでも、並はずれた才能と努力の賜です。同じ人間として、自分たちもと心奮わせる人もいるはずです。

みではありませんが、今年の夏を過ぎると、一気に震災のことが風化しないかと心配になります。オリンピックでの日本選手の活躍に一喜一憂して、仕事すら手につかないときに、被災地は二の次三の次になってもおかしくはありません。それに高校野球も加わります。選手たちは、自分たちの活躍で被災地の方を励ましたいと言うことでしょう。確かに選手の一途な姿に感動しない人はいません。オリンピックに出ることも、甲子園に行くことも、それだけでも、並はずれた才能と努力の賜です。同じ人間として、自分たちもと心奮わせる人もいるはずです。

オリンピックのことで言えば、一度出場を逃したり、メダルに届かなかったとして、次は4年後つまり単純計算で1460日後を目指して、日夜血の滲むような精進の日々を過ごすことになります。500日の約3倍です。そう思えば、被災地がまだ復興にほど遠いとしても仕方がないということではないのです。被災地には4年後という具体的な目標を示せるものが、多くはないということです。目標があっても実現できるかどうかという不安は、常につきまといます。

500日経って見えてきたものは、3月11日以前に戻せる風景と、戻せない風景があるということです。今まで住んでいたところに、住めなくなった災害危険区域があります。否応なしに住みなれたところを、追われるが如く、転地を余儀なくされる人がいます。それは単に風景が変わるというだけではなく、人と人とのつながりも断ち切ってしまうこともあります。隣同士、地域ぐるみというこれまでの関係が、希薄にならざるを得ないのです。都会ではあたりまえのことかもしれませんが、この故郷においては、人とのつながりは、まさに命綱とも言えます。

これからの500日1000日、次のオリンピックまでも、この故郷を多くの方が忘れずに、つながりを持ち続けていただけたら、それがこれからの私たちの命綱になることでしょう。そして、どこにいても、どんなに風景が変わっても、太陽は見えますし、見守ってくれると信じて生きていけます。ある人が言いました。「去りゆく夕日は 明日の太陽」。たそがれた気持ちのままでいるつもりはありません。オリンピックの開幕以上に明日の太陽を待ち焦がれて、今日よりももっといい日にしたいと念じています。

それでは又、8月1日よりお耳にかかりましょう。

【第884話】 「練習しても」 2012(平成24)年7月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第884話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第884話です。

「このままじゃ、『生きジゴク』になっちゃうよ。ただ、俺が死んだからって、他のヤツが犠牲になったんじゃ意味がないじゃないか。だからもう君達もバカな事をするのはやめてくれ。最後のお願いだ」。これは今から26年前の昭和61年2月1日に、いじめを苦にして自殺した東京都中野区の中学2年生鹿川裕史君の遺書です。当時様々ないじめがあった中で、ひどいのは「葬式ごっこ」でした。クラス全員と教師4人まで加わり、鹿川君の机を祭壇に見立てて、花を添えたりして、寄せ書きをして追悼するというものでした。

あれから4半世紀以上が経った今も、多くの「他のヤツ」が犠牲になり続けています。昨年10月大津市で中学2年の男子生徒が自宅マンションから飛び降りて、自殺していたことが判明しました。その生徒は他の生徒から金品の要求や万引きの強要、はたまた、教室やトイレで繰り返し殴られたり、成績表を破られたりするなどのいじめを受けていました。更には、毎日昼休みに自殺の練習をさせられていたという驚くべき証言も明らかになりました。

いじめる側といじめられる側は紙一重だと言います。今日いじめているヤツも、明日はいじめられる側になっているかもしれない。人と同じようにしていないと不安になるという現代の風潮は、いじめの温床の一つでしょう。ちょっとでも人と違っていたり、弱みがあると、いじめる側は付け入ってきます。またいじめをはやし立てる観衆や見て見ぬふりをする傍観者の存在も、見逃せません。傍観者が多いほど、いじめがひどくなるという指摘もあます。

それにしても、「葬式ごっこ」といい「自殺の練習」といい、何がここまで死というものを茶化してしまえるのでしょうか。それこそ、生と死は紙一重です。直接の縁は両親としても、計り知れない縁の繋がりで、一人の生命の誕生があります。そんな尊い生命でありながら、無常の風はいつ吹くか分かりません。分かっていることは、老いも若きも、男も女も、必ずいつかは無常の風に吹かれるということです。

人はいろいろな意味で、平等でないことがたくさんあります。しかし、「死ぬ」ということにおいては、全く平等です。そこには茶化してしまう何ものもありません。いじめている人がいたら言います。あなたは大事な人の死を目の当たりにしたことがありますか。まだ経験がないとしても、想像をしてみて下さい。死んだ人の身体は冷たく、堅いものです。更に、自分がそうなったらとういことにも、思いを巡らせてみて下さい。何も見えない、聞こえない、食べられない、誰にも会えない・・・。そんなことに耐えられますか。これはいくら練習しても、耐えられないことなのです。

ここでご報告致します。6月のカンボジア・エコー募金は、173回×3円で519円でした。ありがとうございました。

それでは又、7月21日よりお耳にかかりましょう。

【第883話】 「能登の祖院」 2012(平成24)年7月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第883話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第883話です。

5年前の平成19年3月25日午前9時42分、能登半島地震が発生。マグニチュード6.9、死者1人、重軽傷者327人、全壊家屋525棟、半壊家屋774棟という被害でした。そして、直下型地震の震源のそばに位置していた大本山總持寺祖院は、伽藍等が甚大な被害を受けました。祖院ばかりでなく、この被災地となった地域は、信仰心篤き土地柄で、約2千の寺院が存在します。そのうち少なくとも400ヵ寺以上の寺院が、罹災しました。

大本山總持寺祖院は、曹洞宗の本山の一つである總持寺が、元々ここにあったところです。明治31年の大火で、伽藍のほとんどを焼失し、これを契機に、本山は現在の横浜市鶴見に移転しました。百年程前の明治44年のことです。それより前に、能登の總持寺も一部復興はしていました。そして、昭和27年になってようやく伽藍が整い、祖院と称されるようになりました。しかし、能登半島地震により、またもや災禍に見舞われたのです。

曹洞宗にとっては、聖地とも言うべき、なくてはならない寺院です。建物のほとんどは文化財指定を受けているような由緒あるものでした。それ故に、壊れたからといって、簡単に解体するわけにはいきません。新たに建築するよりは、ずっとたいへんな技術も経費も時間もかかる復元工事が予想されました。しかし、全国の曹洞宗寺院を挙げての支援があり、復興は着実に進んでいます。

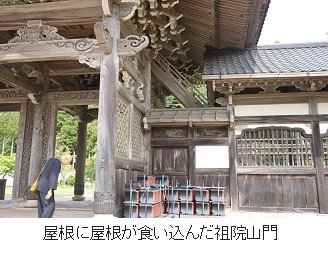

先月、たまたまその總持寺祖院をお参りする機会がありました。山門はしっかり立っているようなのですが、よく見ると、山門の屋根が、山門袖の屋根にめり込んでいます。山門全体が沈んだことがわかります。それでも、修行の中心である坐禅堂は、すっかり修復され、修行道場としての看板は輝いていました。本堂にあたる大祖堂は、すっかりシートに覆われて大改修中でした。完成までにはあと数年はかかりそうです。

ともかく、火災に遭い、地震に見舞われながらも、その都度、不死鳥の如くに甦っていく總持寺祖院の姿を目の当たりにして、勇気づけられる思いがしました。祖院ばかりではなく、本堂・庫裏が一瞬のうちに倒壊してしまったお寺が、新たに建立されたところもありました。街並みも、地震の傷跡をほとんど感じさせないほど、きれいに整備されて、生まれ変わった街のようでした。5年の歳月にどれほどの、人々の想いとエネルギーが費やされたかと感服しました。

總持寺を開かれた瑩山禅師(けいざんぜんじ)様の最期の言葉である遺偈には、「自ら耕し自ら植える閑田地、幾度か売り来たり買い去って新たなり」とあります。自ら耕して作った農地を幾度か売り買いしているうちに新しく広がっていったということですが、ここで言う「売り買い」とは修行と教化のことです。大地に根ざして修行し教化活動を続けられた瑩山禅師様の心が、今も能登の地に息づいて、今日の復興につながったのではないでしょうか。被災地の復興には、あらゆる支援が必要ではありますが、自らの信心の力があって、支援も活きることを能登で学びました。勿論しっかりノートに記しました。

それでは又、7月11日よりお耳にかかりましょう。

【第882話】 「回 向」 2012(平成24)年6月21日-30日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第882話です。

思い起こせば震災から2週間過ぎた昨年の3月25日に、ベトナム出身の僧侶ビックさんが、徳本寺にやって来て、2晩泊って行きました。津波に襲われた沿岸部で慰霊の旅を続けていると言います。津波が起きると、世界中どこまでも行って、祈りを捧げるのだそうです。まだ瓦礫が散乱している中を、裸足で海岸まで行って祈って来るのでした。以来数え切れない人が、徳本寺を、被災現場を訪れ、祈りを捧げたことでしょう。

震災から463日になる6月15日にも、長野県の松本仏教和合会の僧侶11名が、慰霊法要に訪れて下さいました。松本市の宗派を超えた仏教寺院の会です。長年托鉢や花まつり等の仏教行事を行っています。先ず徳本寺の本堂で、復興祈願のお経をお勤めいただきました。その後、お預かりしている多数の震災犠牲者の遺骨の前で、慰霊法要を修行し、お焼香を賜わりました。更には、もう一つの住職地である同じ町内の徳泉寺でも法要が営まれました。ここは本堂等の伽藍から仏具まですべて津波で流されてしまいましたので、本堂跡地に立って、外でのお勤めでした。

「遠くにいる私たちは、やっと被災地を訪れることができても、具体的に何も手助けはできません。ただこうして祈るだけです」導師をお勤めになった住職様はそう仰いました。しかし、それが尊いことなのではないでしょうか。機械やロボットの働きは、眼に見えてその成果も分かりやすいものがあります。でも、人間のように祈ることはできません。

松本仏教和合会の方々は、法要の最後に普回向(ふえこう)というお経を称え、まさに祈られました。「願わくは此の功徳を以て普く一切に及ぼし、我等と衆生と、皆共に仏道を成ぜんことを」。回向とは、自分の積んだ功徳を、他のためにめぐらし、ふり向けることを言います。普回向には「普く一切に及ぼし」とあるように、この世のすべてのものに功徳が及んで欲しいという願いが込められています。お経を称える、祈るということが功徳であり、それがめぐらされて、すべてのものが仏の心を抱けるようにということです。慰霊をする功徳が亡き人にもめぐらされて、安らであって欲しいということでもあるでしょう。

回向という言葉の原語は「パリナーマナー」で、「変化する」「成長する」という動詞から作られたもので、他を宗教的に成熟させる、果報を実らせるという意味で用いられたそうです。この被災地が良きに転じて、成長するためにも、復興を願う祈りというまさに回向の力が必要です。はるばる海を越えてやって来た僧侶ビッグの祈り、日々訪れ犠牲者の遺骨の前で手を合わせる方の祈り、青空の下、本堂跡地で捧げた祈り、すべてが回向です。回向は他に向けることですが、やがては自分にも返って来ることになり、皆共に仏道を成ずる、謂わば果報を実らせることができるということです。なるほど日本語で回向と言えば、英語でも「エコー」とこだまのように返ってきそうで、世界中、普く一切に及ぶ気がします。

それでは又、7月1日よりお耳にかかりましょう。

【第881話】 「マイク作務」 2012(平成24)年6月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第881話です。

震災からわずか11日目の、昨年の3月22日に山元町に災害臨時FM局が立ち上がっています。元東北放送のアナウンサーとはいえ、高橋厚さんの的確な判断と行動力の成せる業です。山元町の名産のりんごと戦後復興のシンボルとなった「りんごの唄」を思い、「りんごラジオ」と名付けられました。実は翌日の23日に私はそのりんごラジオに出演していたのです。

その朝、用事があり山元町役場に出かけました。玄関ロビーは臨時の受け付けが設けられ、混乱の中、役場職員が対応していました。立っていると、以前から存じ上げている高橋厚さんに声をかけられ、ロビーのところにセットされた放送設備が載ったテーブルに招かれ、突然のインタビューです。事情が呑み込めないで、尋ねられるままに答えていました。

兼務住職をしている沿岸部にあった徳泉寺が、跡形もなく流され、砂浜になっていることや、犠牲者もたくさんいて、連日遺体安置所や火葬場での供養のお勤めに追われていることなどを、お話した記憶があります。正直言って、その場所が放送局という感じはしませんでした。何も立派なスタジオから流すばかりが放送ではないということを理解したのは、しばらく経ってからのことでした。人々が混乱している時こそ、どんな状態であれ、的確な情報を提供するという使命感が、りんごラジオにはあったのです。

その後、何度かりんごラジオに出演する機会があり、今年になってからは、震災一周忌を期に、月一回位の割合で出演して欲しいとの依頼がありました。原則として、毎月第一水曜日の午前11時から30分間、「文明和尚の作務タイムズ」という番組を放送することになりました。サムタイムズは英語で時々という意味があります。つまり、月一回程度時々何かを喋るというほどの番組タイトル名です。もう一つには、「サムタイムズ」の「サム」は、我々禅宗では、「作る」「務める」と書く「作務」があり、それに掛けています。

「作務」とは、掃除や何かの作業をすることを指します。掃き作務・拭き作務など、坐禅をすることやお経を誦むことと同じように、修行の中でももっとも大事なことです。それらは、とかく辛いことの代名詞のように思われるかもしれません。しかし毎日続けることにより、しないと落ち着かない、せずにはいられないという意識が生まれれば、しめたものです。そんな「作務」の話も時々していきます。作務の「務める」という字には、困難をおかしてもやろうと力を尽くすという意味があります。玄関ロビーから始まったりんごラジオも、幾多の困難を乗り越え、休まず今日まで続けたマイク作務があって、今や明るい声で「りんごの唄」を口ずさむまでになっています。

ここでご報告致します。5月のカンボジア・エコー募金は、142回×3円で426円でした。ありがとうございました。

それでは又、6月21日よりお耳にかかりましょう。

【第880話】 「風化」 2012(平成24)年6月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第880話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第880話です。

明るいニュースです。5月21日、月が太陽に重なり、リングのように見える金環日食が観測されました。国内での観測は25年ぶりでした。翌22日は世界一のタワー、東京スカイツリーが開業しました。高さは634メートルです。25日には、放鳥した国の特別天然記念物トキのひなが、一羽巣立ったと発表されました。自然界で巣立ったのは、国内では38年ぶりだそうです。

こんなことを素直に喜べるようになった今日の日を有り難く感じます。一年前なら、とてもそうは思えなかったでしょう。千年に一度と言われる大震災の前では、同じ自然の営みとは言え、25年ぶりの金環日食も、38年ぶりのトキの巣立ちも、影が薄くなります。世界一高いタワーと言われても、10メートルとも20メートルとも言われる世界一高いかもしれない津波を見てしまえば、高さは恐怖にも思えます。何より、次から次へと報道されるニュースの波に流されて、まだまだ復興途上にある被災地のことが、忘れ去られるような気がしてなりません。

そんな中で、山元町の横山さんの所有していたハーレーダビッドソン社製のオートバイが、津波で流されたものの、カナダのグレアム島に漂着して、住民に発見されたというニュースも届きました。海岸沿いにあった横山さんの自宅で、トラックの荷台を改造したコンテナに保管していたものでした。それが、自宅とともに津波で流されました。コンテナは流されても、沈むことなく、太平洋を横断したという奇跡のような話です。アメリカにあるハーレーダビッドソン社では、是非修理して所有者に返したいと言っていましたが、横山さんは最初からそれは願っていませんでした。自分以外にも多くの方が被災して、失ったものもたくさんある中で、自分の持ち物だけが返って来ることにためらいがあったようです。

横山さんは「震災が風化することのないように、そのまま展示して多くの人に見てほしい」と言って、ハーレーダビッドソン社のミュージアムに寄贈しました。実は、横山さんは徳本寺の檀家さんです。住まいしていた中浜という地区は、ほとんどの家屋が流され、跡形も無くなってしまいました。町内でも最も多くの犠牲者が出ました。横山さんも、お父さんとお兄さんと弟さんの3人を喪っています。愛車が海を渡って発見されたと言っても、手放しで喜べるような状況ではありません。

一年間も震災のニュースを見続けていると、もっと違うニュースはないのかと、思う人がいるでしょう。それは風化の始まりです。今後どんな珍しいニュースがあろうと、それはそれ。震災の現実は、たった一年で消えるようなものでもなく、復興できるような生易しいものでもありません。横山さんの震災を風化させないでという思いを、その愛車は普段なら風を切って走るところ、風化という風を避けて、波に乗って大陸まで伝えてくれたのかもしれません。

それでは又、6月11日よりお耳にかかりましょう。

【第879話】 「りんご」 2012(平成24)年5月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第879話です。

アダムとイブは禁断の実であるりんごを食べたことから、人間の原罪を負うことになりました。ニュートンはりんごが木から落ちるのを見て、万有引力を発見したと言われています。ビートルズのレコードは、ビートルズの運営するアップル社から発売されていました。そして、アメリカのアップル社といえば、スティーブ・ジョブズの創設によるパソコンの会社で、歴史的偉業を成し遂げ、現在に至ります。まるでりんごは、人類の歴史の一翼を担っているかのようです。

アダムとイブは禁断の実であるりんごを食べたことから、人間の原罪を負うことになりました。ニュートンはりんごが木から落ちるのを見て、万有引力を発見したと言われています。ビートルズのレコードは、ビートルズの運営するアップル社から発売されていました。そして、アメリカのアップル社といえば、スティーブ・ジョブズの創設によるパソコンの会社で、歴史的偉業を成し遂げ、現在に至ります。まるでりんごは、人類の歴史の一翼を担っているかのようです。

そのスティーブ・ジョブズは、残念ながら昨年10月5日に56歳という若さで、亡くなっています。20歳の時に、自宅ガレージからスタートして、ホームコンピュータを開発、その後パーソナルコンピュータで、大成功を収めました。25歳で長者番付にのるなど、アメリカンドリームそのものでした。しかし、会社を興して10年後の30歳のとき、その会社から解雇されるという不遇を味わいます。でも彼は言います。「アップルから追い出されたことは、人生で最も幸運な出来事だった」と。その後の5年間で、別の会社を起業し、妻となる素晴らしい女性とも巡り合います。そして、起業した会社の業績を携え、アップル社に復帰することができました。

実は彼は、熱心な曹洞宗の禅の信奉者であったのです。会社を起こす前の19歳から、アメリカの曹洞宗の禅堂で修行を積み、出家すら考えたこともあるという程の人物です。20世紀のアメリカは、大量生産、大量消費によって経済を発展させ、人々を豊かにしていくものだと信じられていました。コンピュータをはじめとする科学文明の進化が、それを後押ししてきました。アップル社の成功もこの流れに乗ったものでしょう。しかし21世紀に入り、人々は火がついた欲望には際限がないことを知り、ものの豊かさで心の豊かさを図ることはできないことに気付き始めました。

そうです。ジョブズは17歳の時に、「毎日をそれが人生最後の一日だと思って生きれば、その通りになる」という言葉に出会っています。以来、毎朝鏡に映る自分に問いかけます。「もし今日が最後の日だとしても、今からやろうとしていたことをするだろうか」と。更に言うことには、「自分は間もなく死ぬという意識が、重大な決断を下すときに一番役立つのです。なぜなら永遠の希望やプライド、失敗する不安・・・これらはほとんどすべて、死の前には何の意味もなさなくなるからです」

禅は究極の生き方を問いかけています。今思っている欲望は、人生最後の一日にまで及んで、満たさなければならないものなのか。生きる上でほんとうに必要なものなのか、と。死にそうになってからではなく、元気な今こそ最後を思い、死を意識することによって、より良い生き方に向かえます。東日本大震災の惨状を見て、この世の終わりと思ったあの時を振り返ってみて下さい。生きる上で、ほんとうに必要なものが見えていたはずです。

「明日 地球が滅びようとも 君は 今日りんごの木を見る」。さて、そのりんごをあなたはどうしますか。ビートルズのリンゴ・スターなら言うでしょうか。let it beあるがままに――。

それでは又、6月1日よりお耳にかかりましょう。