テレホン法話 一覧

【第779話】 「コショクとワショク」 2009(平成21)年8月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第779話です。

服部栄養専門学校長の服部幸應(はっとりゆきお)さん曰く、三つの「コショク」があるそうです。家族でそれぞれ個別に違うものを食べる「個食」、食べる時間がバラバラでひとり孤独に食べる「孤食」、好きなものだけを食べるという偏って固まっている「固食」。そして今、食のゆがみを家族の食卓から正そうという「食育」の大切さが叫ばれています。

小中高生の子どものいる全国の主婦600人に尋ねた調査によりますと、朝食の時、食卓に家族の揃うのが週に2回以下の家庭が65%もあり、同じく夕食の場合も57%に上ります。特に朝食では「ここ一年以上揃って食べていない」が11%もありました。現代社会は24時間朝であれ、夜であれ誰かが働いていなければ成り立ちません。家族が揃って食事を出来ない条件は十分にあります。「家族団欒」という言葉も、死語になりつつあるのでしょうか。

時恰もお盆。お盆には「食育」も「家族団欒」も盛り込まれているたいへんありがたい行事です。お盆は、亡き人が故郷に帰ってくる日です。家族は勿論、遠くの親戚も集まり、自分たちの大事なご先祖様をお迎えして過ごします。直接は知らない古いご先祖様のことも、親戚のどなたかに昔語りできかせていただき、計り知れないおかげを実感できるものです。

そんな話ができるのも、みんなで食卓を囲んでいるからです。勿論、亡き人にも生きておわしますが如くに、山野海の珍味をお供えします。みんな一緒に同じものをいただくことにより、話題もひとつになって盛り上がります。故郷を離れて、「コショク」になっている人も、本来の食事の楽しさを思い出すはずです。

ですから、お盆の食事は、三つの「コショク」ならぬ、三つの「ワショク」といえます。先ずは、ご先祖様の話を伝えながらの「話の食事」の「話食」。二つ目は、みんな揃って食卓を輪になって囲む食事の「輪食」です。そして、ハンバーグを食べながら、お盆ではあまりピンときません。やはり日本食の「和食」でしょう。「和食」の「和」は「和やかな食事」ということでもあります。お盆ばかりでなく、普通に家族でもだんらんと、こういう食事ができるといいのですが・・・。

ここでご報告いたします。7月のカンボジア・エコー募金は、99回×3円で297円でした。ありがとうございました。

それでは又、8月21日よりお耳にかかりましょう。

【第778話】 「ダイヤモンド婚」 2009(平成21)年8月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第778話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第778話です。

今からちょうど60年前、ある男女が結婚しました。「今日からは、うれしい時は勿論、悲しい時も辛い時も、いつも二人で一緒になって生きていこう」「そうですね。銀婚式も金婚式も迎えられるよう、末永くよろしくお願い致します」「そういえば、あと60年後に、日本で皆既日食が観測できるそうだ。その時、ダイヤモンドリングが見られるかもしれない。そして、結婚60年目はダイヤモンド婚といわれている」「そうなったら皆既日食のダイヤモンドリングを見ながら、ダイヤモンド婚を迎えられるわけですね」「奇跡が二つ同時に起きるようなものだよ」「それは素敵ね。ほんとうに奇跡がやってくるように、二人とも健康で仲良く暮らしましょう」

先日、ほんとうにこんな会話を60年前に交わしたのではないかと思えるようなご夫婦のダイヤモンド婚のお祝いがありました。皆既日食のあった3日後の7月25日でした。4組の子ども夫婦と元気にそれぞれの道を歩んでいる10人の孫たちに囲まれて、幸せそのものでした。勿論、60年前からこの日を想像していたとは思えません。一日一日の積み重ねという意識を強く抱いてきたから、今日があるのでしょう。

男と女が縁あって、夫婦の契りを結んだからには、生涯添い遂げるのが当たり前かもしれません。しかし、現実はそう甘くはありません。根本的な男と女の違いがあります。長い間暮していれば、その違いゆえに、誤解を生むこともあります。だから、今日の誤解は今日中に解決し、明日まで引き摺らないことです。過去の良いことも引き摺らなければ、今と比較することはないのですから、不平は生まれません。

さて、皆既日食はご存知のように、太陽は月の400倍の直径を持ちながら、月の400倍遠くにあるために、月が日にぴったり重なる時に起きる現象です。そして、月と日が完全に重なる最後の一瞬に、太陽の光がダイヤモンドのようにきらめくのが、ダイヤモンドリングです。

男と女、どちらを月と日に譬えるかは別として、月と日のように形も違えば、距離もあるでしょう。だからお互いの違いを認め合うことが肝心です。その上で、相手を思いやる気持ちを忘れなければ、皆既日食の月と日さながらに、心と心がぴったり合うことでしょう。それが、60年間も続けば、ダイヤモンドリングの輝きとなるわけです。まさに月日の力は奇跡を示してくれます。

それでは又、8月11日よりお耳にかかりましょう。

【第777話】 「蓮と太陽」 2009(平成21)年7月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第777話です。

15年ほど前にカンボジアを訪れた時に出会った、ある子どもたちの光景が忘れられません。やっと内戦が終わって平和の兆しが見え始めていた頃です。貧しい暮らしに変わりはありませんが、子どもたちは実に元気でした。小さな川のほとりを歩いていると、5〜6人の子どもたちが泳いでいました。素っ裸です。川の水はまるで泥水。それでも子どもたちは、お構いなしで、潜ったり、水を掛け合ったりしてはしゃいでいます。

潜っては顔を出すその子どもたちの笑顔は、まるで蓮の花のようでした。「泥中の蓮」という言葉があり、蓮は仏教のシンボル的な花です。根は泥の中にあってもきれいな花を咲かせる蓮は、煩悩という泥にまみれることなく、悟りの花を咲かせましょうという仏の教えの象徴と捉えているのでしょう。ともあれ、日本から比べたら想像もできないほどの劣悪な環境の中にあっても、「泥中の蓮」のようなカンボジアの子どもたちの姿が眩しかったことは、強く印象に残りました。

目を日本に転じると、川で水泳ぎをする子どもを見かけなくなって、久しくなります。カンボジアに比べたら日本の川はずっときれいです。それでも様々な環境の変化で、泳げる川は減っているのでしょう。その上、夏休みになっても自然と戯れる子どもたちの姿が見られないのは不自然であり、淋しいものです。

小学5年から高校2年までを対象とした生活実態調査によりますと、「忙しくて疲れやすく、もっと眠りたい」という回答が半数以上あったといいます。携帯電話に費やす時間も増え、手帳でスケジュールの管理をしたり、栄養剤を飲むなど、「子どもの大人化」が進んでいます。子どもの時から大人のような生き方をしなければならないというのはどこか変です。どう見ても、子ども時代は大人時代よりずっと短く、しかも2度と戻ることはできないのですから、子どもは子どもらしい生活に夢中になるべきです。

阿久悠さんの 歌詞に「太陽に向かうかぎり 影を踏むことはない」という一節があります。子どもなら、しかも夏休みは、太陽こそが友達であり、親であり先生でもあるでしょう。思いっきり外で太陽と向き合って遊んで、大人が抱える影のような不安など、今は知らん振りしましょう。カンボジアの子どもたちは不安な社会情勢にあっても、蓮の花のような笑顔を泥水に浮かべていました。だから、日本の子どもたちよ、斜(はす)に構えていないで、太陽に向かおう。

阿久悠さんの 歌詞に「太陽に向かうかぎり 影を踏むことはない」という一節があります。子どもなら、しかも夏休みは、太陽こそが友達であり、親であり先生でもあるでしょう。思いっきり外で太陽と向き合って遊んで、大人が抱える影のような不安など、今は知らん振りしましょう。カンボジアの子どもたちは不安な社会情勢にあっても、蓮の花のような笑顔を泥水に浮かべていました。だから、日本の子どもたちよ、斜(はす)に構えていないで、太陽に向かおう。

それでは又、8月1日よりお耳にかかりましょう。

【第776話】 「23回忌」 2009(平成21)年7月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第776話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第776話です。

昭和62年7月17日に"昭和の大スター"石原裕次郎さんは、52歳で亡くなりました。今年が23回忌にあたります。裕次郎さんの菩提寺は曹洞宗の二大本山のひとつ横浜市鶴見区にある總持寺ですが、この度の23回忌法要は7月5日に東京の国立競技場で行われました。

グラウンドには大本山總持寺の本堂を模したセットが組まれました。高さ約17メートル、間口約36メートルというものです。120名の僧侶の読経の中、11万6千人もの方が花を捧げて、裕次郎さんを偲んだそうです。主催した石原プロモーションによると、今回は一般向けの最後の法要と位置付けているようです。それにしても20億円もの経費をかけているとは、裕次郎さんの存在の大きさが際立ちます。

一般的な年回供養といわれる法事は、1周忌、3回忌、7回忌、13回忌、17回忌、23回忌、27回忌、33回忌というふうに営まれます。1周忌を除いては、亡くなったその年の命日も数えて何回忌と呼ばれます。ですから、3回忌は丸2年目に行い、23回忌は丸22年目になるわけです。実は、どういうわけか、23回忌は忘れられやすいのです。徳本寺のささやかな毎年のデーターをみても、1周忌、3回忌、を忘れる方はほとんどいません。ところが、その後年数を経るに従って、法事の件数が減っていくようです。一番少ないのは27回忌で、その次が23回忌です。33回忌になると、供養の大きな節目と捉えているのでしょうか、少し増えてきます。

20億円もかければ、23回忌であろうが27回忌であろうが、忘れずに何万人も集まってくれるかもしれません。勿論故人を偲ぶのに、お金をかければいいというものではありません。どのように偲ばれるかは、どのように生きて亡くなったのかということであり、そして残された人々の心の中にどう生きているのかということなのでしょう。この世で義理に篤い生き方をしていれば、亡くなって何十年経とうが、その義理を慕って手を合わせてくれるのではないでしょうか。その時、亡き人は言うでしょう。「この世の義理――世義理(よぎり)よ今夜もありがとう」

ここでご報告いたします。6月のカンボジア・エコー募金は、129回×3円で387円でした。ありがとうございました。

それでは又、7月21日よりお耳にかかりましょう。

【第775話】 「ミスター 」 2009(平成21)年7月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第775話です。

「ロックンロールの帝王」と呼ばれたエルビス・プレスリーのある年の年収は、何と52億円でした。しかもこれは彼が死んでから28年も経った2005年のときの年収なのです。アメリカには他界した有名人の長者番付というのがあって、プレスリーはこの年まで5年連続でトップを維持しました。亡くなってからもその人気は根強く、CDなどの売上が好調だからなのです。死んでもその輝きを失わないのが、本物のスターなのでしょうか。

さて、プレスリーと並び称され「ポップの帝王」と呼ばれた歌手のマイケル・ジャクソンが、6月25日午後2時半ごろ、ロサンゼルスの病院で急死しました。まだ50歳という若さです。死因は特定されていませんが、何かの原因で心臓に負担がかかった心臓発作という見方があります。4人の兄と結成した「ジャクソン・ファイブ」でデビューしたのは、11歳の時です。絶頂期の80年代には、アルバム「スリラー」が全世界で推定1億枚を売り上げ、レコード史上のあらゆる記録を塗り替えたとされています。

天性の歌唱力と超人的なダンスの才能は誰しも認めるところですが、華やかな音楽活動の半面、私生活での乱れがあったようです。莫大な資産を手に入れながら、多額の負債を残さなければならなかった浪費癖。少年への性的虐待、度重なる整形や奇行などのスキャンダルも取り沙汰されていました。晩年の音楽活動は決して好調とは言えなかったかもしれません。

実は、欧米の有名なミュージシャンは意外と短命だという調査結果があります。スターの平均死亡年齢はアメリカで42歳、ヨーロッパで35歳です。死因の3割近くが、酒や麻薬類の過剰摂取や常習による慢性疾患といわれています。その背景にあるのは、スターとして輝き続けなければならないという強迫観念かもしれません。一般人の想像を超えたスターゆえの強いストレスがあってもおかしくはありません。プレスリーも睡眠薬多量摂取で亡くなっています。マイケルより若い42歳でした。

死んでからも輝き続けるのが本物のスターといわれても、縮めた寿命は元に戻せません。命懸けでスターであり続けたとは言えるでしょうが、太陽が出ている時、星が見えないように、スター以前の本来の自分に戻る勇気も大事です。その上で、この世にふたつとない、かけがえのない命なのだからと、生きて命を輝かせるために精進できる男こそ、「ミスター」という称号で呼びたいものです。

それでは又、7月11日よりお耳にかかりましょう。

【第774話】 「絶品のおかず」 2009(平成21)年6月21日-30日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第774話です。

「夕食のおかずを一品追加しよう」と思うのはどんな時でしょうか。何かうれしいことがあった時、家族のお祝いごと、自分へのごほうびとして等があるかもしれません。先日、徳本寺で行われた「第3回テレホン法話ライブ」で、参加者にアンケートのご協力をいただきました。その中に「すごく心地のいい休日でした。夕食のおかずを一品追加しようと思いました」と感想を書いて下さった女性の方がいらっしゃいました。

100名を超える方にお集まりいただき、アンケートも7割以上の方が回答して下さいました。その回答を読む限りにおいては、みなさんから好評をいただいたようです。その極めつけとして「夕食のおかずの追加」をしたいという、具体的な感動の表現に、主催者としても感動致しました。更にもう一つ感動させられるコメントがありました。

「テレホン法話ライブ」の開演前に諸注意・お願いをするにあたり、司会の方に次のようにアナウンスをしていただいております。「最後に重要なお願いです。お帰りの際には、忘れずに携帯電話の電源をお入れ下さいますようお願い申し上げます」という具合です。たいていの方は、キョトンとして聴いていたかもしれませんが、このことを心に留めて下さった方がいらっしゃいました。

その女性は次のような感想を寄せて下さいました。「通常どんな会合においても開演前には、携帯電話の電源を切るかマナーモードにとお願いされます。当然マナーとして守らなければならないことを、押し付けられているように思っていましたが、この一言のアナウンスで、徳本寺のご住職様の『会場の方はマナーを守って下さっている』と信頼された上での、『お帰りの際には、忘れずに携帯電話の電源をお入れ下さい』とお願いされている。ご住職様の人間性が伝わってきました。久々に心に響いた言葉でした」

そこまで深読みをして下さるとは、恐縮致しました。どんなに良いことでも、押し付けられては、心からその気になることが出来ないし、信頼し合うことによりその場の雰囲気を和やかににすることを改めて感じました。「今日、こんなお話を聞いて感動したのよ。あなたも感動しなさい」といわれても、なかなかその気にはなりにくいものです。それより、黙っていてもおかずを一品追加すれば、間をおかず、すぐに、今日は何か良いことがあったのかなと察してくれるはずです。それから、感動した話をすれば、それは「絶品のおかず」になることでしょう。

それでは又、7月1日よりお耳にかかりましょう。

【第773話】 「千年仏」 2009(平成21)年6月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第773話です。

世間は仏像ブームだそうです。もはや社会現象とまで言われた東京国立博物館で開かれた「国宝 阿修羅展」は、連日満員の盛況でした。まるでスターを見るかのように、最前列には女性が陣取り、熱い視線を注いだと言います。94万人の入場者を数えて、6月7日に終了しました。

「阿修羅展」であれ、他の仏像展でも、おそらくは線香1本立っているわけではないでしょう。見る人はいても拝む人はいたのでしょうか。単にブームとして終わらせることなく、どんな仏像に対しても手を合わせる人が普通にいるようになればいいのですが・・・。

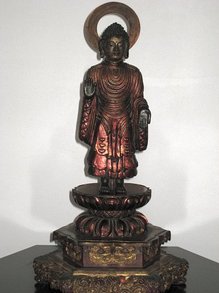

さて、この度徳本寺にも手を合わせていただきたい仏像が、縁あって安置されました。それは「乾漆釈迦如来立像」です。乾漆とは漆をぬりかためて作りあげたものです。本体が約30センチ、台座を含めた全長でも50センチほどのものです。インドの仏像を手本にして、中国の北宋時代に製作され、鎌倉時代には日本に渡って来たのではないかといわれています。それがほんとうだとすれば、1500年も前に作られたもので、日本に来てからも800年も経っていることになります。

仏さまのお顔の相や螺髪(らほつ)といわれる髪の毛が、極めてインド的雰囲気を醸し出しています。そして、着ている衣に特徴があります。普通は左肩からお袈裟(けさ)を掛けていて、右肩は露わになっています。これは目上の人に対する礼儀として、いつでも役に立つ動きやすい姿を表したものです。しかし、この仏さまは通肩(つうけん)といって、両肩に通してお袈裟を掛けています。如来さまとか目上の人が掛けるお袈裟の掛け方です。この仏さまは、まさに釈迦如来さまそのものということなのでしょう。

それにしても、千年以上もの時代を経て、徳本寺にたどり着いた仏さま。どこかの展示会で脚光を浴びたなどということはなかったでしょうが、とても優しいお顔をしています。喜怒哀楽さまざまな思いを込めた、数えきれない人々から手を合わせていただいたことでしょう。その都度、その思いをすべて受け取って下さったのが、この釈迦如来さまです。両手は施無畏(せむい)の印といって、畏(おそ)れを除き救ってくれるお姿をしています。千年間も、人びとの苦しみを救うことに専念してこられたはずです。確かにブームだけで千年もの間存在はできません。なるほど、それならその優しいお顔もふうむと納得できます。

ここでご報告いたします。5月のカンボジア・エコー募金は、115回×3円で345円でした。ありがとうございました。

それでは又、6月21日よりお耳にかかりましょう。

【第772話】 「畔道会議」 2009(平成21)年6月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第772話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第772話です。

田植えの終わった田んぼが、緑の絨毯を敷いているかのように広がっている様は、心も広くなる感じがします。とある田んぼの畔道には、二人の男の人が腰をおろして、煙草を吹かしながら、何やら語り合っています。傍らには軽トラックが止まっています。今時分、よく見かける光景です。井戸端会議ならぬ「畔道会議」でしょうか。

お互いの田んぼの稲の生育状態について批評し合っているのでしょうか。それとも自分たちの健康状態についてでしょうか。或いは天下国家を論じているのかもしれません。いずれにしても、自分たちの力を発揮する誇らしい舞台である田んぼを前にした男の背中は、たくましく見えます。そういえば、「男」という字は「田んぼで力を出す」と書きます。

田植えから稲刈りの収穫まで、どれだけの力を尽くすことでしょう。肥料や水の管理、田の草取り(現在は除草剤散布でしょうか)、害虫駆除など。よく言われるように、米という字は八十八と分解できますが、それほど多くの手をかけて実になるという意味合いが含まれています。勿論、田んぼという舞台は、どんなに力のある男でも、一人で作り上げることはできません。自然の力に左右されることは必定です。相互扶助の精神も大切でしょう。

中国の古い言葉に「畔を譲りて耕す」というのがあります。田畑で耕作する人が互いに境界の畔を譲り合うことです。民情が素朴で思いやりがあることを指します。田んぼの作業の機械化が進んでいる昨今ですが、畔を譲り合うような心持は、「畔道会議」でこそ培われるのではないでしょうか。畔道に腰かけた男二人は、お互いの苦労を認め合い、また助け合いの心でこれからも収穫まで頑張ろうと励ましているのかもしれません。苦労の汗が染みた畔道(あぜみち)ならぬ「汗道(あせみち)」こそが、田んぼという舞台にあって、男の花道といえるでしょう。

ここでお知らせです。和尚さんの舞台は本堂ですが、そこは仏の教えを説くところです。

来る6月14日(日)午後2時より徳本寺本堂において、このテレホン法話を直接みなさまにお聴きいただく「テレホン法話ライブ」を開催致します。ピアノ演奏をバックに法話を語ります。特別ゲストは、バイオリンの天才少年郷古廉君です。その演奏も是非お聴き下さい。入場は無料です。

それでは又、6月11日よりお耳にかかりましょう。

【第771話】 「でんぐり返っても」 2009(平成21)年5月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第771話です。

「森光子といえばでんぐり返し」「放浪記といえばでんぐり返し」といわれるほど、「でんぐり返し」は森光子さん主演の舞台「放浪記」での、見せ場になっていました。森さんが扮する作家である林芙美子が、自分の作品が初めて雑誌に掲載された喜びをでんぐり返しで演じていたのです。劇中一番拍手の起こるところです。しかし、昨年の公演からそのシーンは止めて、代わりに万歳三唱をするようになりました。森さんの年齢的なことに配慮したためです。

それもそのはず、森さんは今年5月9日に89歳を迎えています。そしてその日に、「放浪記」上演2000回を達成しました。初演は昭和36年で、41歳の時です。以来50年近くも演じ続けてきて、単独主演の上演記録を更新中です。その秘訣は何なのでしょう。

森さんの日課はこうだそうです。スクワットといっても、軽めの屈伸運動ですが、これを毎朝75回夜75回の計150回行います。それから、毎日50-60グラムの肉と3個の卵を欠かさないそうです。何より、台本を必ず一から覚え直すという前向きの姿勢があります。自分の解釈に間違いがないか、もっとすてきな表現はないかと、探りながら日々精進しているというのです。2000回も演じていれば工夫などしなくとも、自分の日常生活の雰囲気で演技ができそうと凡人は思ってしまいます。

私たちは自分の日常生活の中で、例えば毎日同じ仕事の繰り返しで、厭きて嫌になり、適当に流してしまうことがあります。しかし、森さんは2000回の「放浪記」に同じものがないと言います。大筋のセリフは変わらないでしょうが、時々代わる共演者との呼吸の合わせ方や体調によっても、舞台の雰囲気が変わることはあるでしょう。何より、観ているお客さんが毎回違います。初めて観て、もう二度と観ることができない人もいるでしょう。何度か足を運んでくる人は、「今日の森さんの演技」を観たいという期待があるはずです。まさに「一期一会(いちごいちえ)」の世界です。

初演の第一回目の「放浪記」もその時一回きりの「放浪記」であり、2000回目の「放浪記」も二度と繰り返すことが出来ない一回きりの「放浪記」です。私たちの人生があと何千日あるか誰にも分かりません。分かっていることは、どんなに「でんぐり返っても」今日という日を、もう一度やり直すことはできないということです。よって「放浪」している暇などありません。

それでは又、6月1日よりお耳にかかりましょう。

【第770話】 「おしつけ」 2009(平成21)年5月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第770話です。

今年子どもの日を前に、総務省が発表した全人口に占める14歳までの子どもの比率は13・4%で、35年連続の減少。その総数は1714万人です。子どもの少なさを実感します。そして、子どもが少なくなっているというのに、悲しいかな、惨い事件に巻き込まれる子どもが後を絶たないということも実感せざるを得ません。

4月初め、大阪市で4年生の女の子が行方不明になる事件がありました。捜査の結果、いずれも30代のその子の母親と内縁の夫が死体遺棄容疑で逮捕されました。「しつけのつもりでベランダに放り出していたら死んでいた」と話しています。

一方、兵庫県ではこれまた30代の夫婦が、2年前に当時4歳だった長男の泣き声がうるさいとして、せっかんし、体をひもで縛って衣装ケースに入れて死なせてしまいました。その後遺体を自宅の冷蔵庫に入れて隠していました。先月末に母親が自首して事件が発覚しました。

二つの事件とも、成熟した親とは思えない、身勝手な親の振る舞いです。普通ベランダには洗濯物が干されてあり、冷蔵庫には食べ物が貯えられています。親なら、子どもの洗濯物が多いほど元気な証拠と喜び、たくさん食べて大きくなるようにと願うはずです。

「あのねママ ボクどうしてうまれてきたのか しってる? ボクね ママにあいたくて うまれてきたんだよ」。これは3歳の子の言葉だそうです。人はみんな願ってこの世に生まれてきます。『修証義(しゅしょうぎ)』というお経の中に「願生此娑婆国土(がんしょうししゃばこくど)し来たれり」とあります。誰もが自らの請願によってこの世に生れ、仏の教えに出会えるご縁を喜ぶというものです。子どもにとって、全く未知の世界であるこの世では、一番身近な母親こそ仏さまそのものでしょう。そして、何の屈託もなく、泣き笑う子どもの顔を見て、天使のようだ仏のようだと、親は忘れかけていた仏の心を思い起こすことができたはずです。

親はこの子の親になりたいと願っていたことを忘れてはいないでしょうか。「ママはあなたに会いたくてママになったんだよ」という気持ちが大切です。親の都合だけでしつけるなら、それはおしつけになってしまします。「こどもの日」と「母の日」が同じ月にあるのは意義深いことですが・・・。

ここでご報告いたします。4月のカンボジア・エコー募金は、212回×3円で636円でした。ありがとうございました。

それでは又、5月21日よりお耳にかかりましょう。