テレホン法話 一覧

【第948話】 「経行(きんひん)」 2014(平成26)年4月21日-30日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第948話です。

お経の「経」という字は、織物の縦糸のこと。そして、「経」に「行く」という字を書いて、「経行(きんひん)」と読み、縦糸の如くまっすぐに歩むことを意味します。禅宗では、坐禅の合間に、心身を整えたり、眠気をとるために、一定時間ゆっくり歩くことを経行と言います。

経行はいわば歩く坐禅ですので、それなりの作法があります。坐禅と同じように息を整えて、手はぶらぶらさせずに、胸元で組みます。そして独特なのは歩き方です。大本山總持寺を開かれた瑩山禅師は『坐禅用心記』の中で、「経行の法は一息つねに半歩なり」とお示しのように、一呼吸の間に半歩だけ歩を進めるというものです。

経行の起源は、インドで行われていた、直線上をゆっくり往復することによる病気療養や健康法にあるそうです。修行の一環としても行われていました。その効能として、深い思慮ができるようになる、病気にかかりにくくなる、消化がよくなる、長時間坐禅ができるようになる、そして遠くまで行けるようになると挙げています。

修行駆け出しのころの坐禅は辛いことばかりでした。足が痛い、眠い、じっとしているという我慢ができない、頭をからっぽにしなければならないのに、妄想が頭をもたげてきます。そんな時、経行の時間に救われたものです。進んでいる実感がない程、ゆっくり歩を進める間に、心身が解きほぐされていく感じがします。長時間の坐禅に耐えた後ほど、それを実感します。

さて、東日本大震災から3年が過ぎて思うことは、想定外と言えるような劇的な災害はあっても、そこからの劇的な復興というのも想定外だ、ということです。何十年何百年とかけて築いてきた人間の営みを一瞬にして破壊されました。もし劇的な復興があるとすれば、震災前までに時間を戻すという、あり得ない奇跡にすがるようなものです。もはや、うつむいている人はいないとしても、個々の復興の実感としては、進みが見えない小さな歩みに、もどかしさを感じるばかりかもしれません。

坐禅で感じた辛さと被災の辛さは比較できるものではありません。しかし、経行というゆっくり歩くことによる効能を、被災地でも感じてもらいたいものです。ヨーロッパの格言にも「ゆっくり行く者が遠くまで行く」とあります。復興が遥か遠くの方にあるということではありません。自分たちの今にこだわるだけでなく、未来の子孫にまで繋がる復興を願いつつ、歩みを進めるということです。そのためなら一息つきながらでもいいのです。一歩でなくても半歩でもいいのです。遠くを見据えながら歩みを止めずに、経行すれば、気品溢れる未来が待つことでしょう。

ここでお知らせ致します。東日本大震災を語り継ぐテレホン法話集の第2集が出版されました。『一歩先へ 二歩先へ―3.11その先へ―』定価1000円。ご希望の方は徳本寺までご連絡ください。電話0223-38-0320です。

それでは又、5月1日よりお耳にかかりましょう。

【第947話】 「クジラらしく」 2014(平成26)年4月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第947話です。

鯨は肉は勿論、骨や髭まで満遍なく利用できるといいます。初期の歯ブラシは、鯨の髭だったそうです。捕鯨は日本の文化といえます。今から100年ほど前の明治45年春先、当時の新潟県柿崎村上下浜に漂着した大きな鯨が、村にとってまさかの海からの贈り物になりました。それは全長30メートルで100トンもあるナガスクジラでした。その3年前、村の上下浜尋常小学校は、嵐の被害に遭い倒壊したのですが、再建の資金調達に頭を抱えていました。

網元の家に残る「鯨売上帳」には、村の代表が鯨の扱い方について開いた会議の様子、肉の分量や売上金の数字まで、克明に記されています。そして冒頭に「この鯨を村の共有とし、協力すること」という宣言文のようなものがあります。

こうして、捕鯨の経験のない村人が、刃物や大工道具などを持ち寄って、6日間かけて鯨を解体しました。女衆が解体したものを荷車に積んで行商をして歩きました。遠くは長野県境までも行き、7日間で完売したのです。すべては子どもたちと村のためという一念があたからでしょう。「鯨を売って学校を建てた」という言い伝えで、現在の上下浜小学校は「鯨学校」と呼ばれています。

さてオーストラリアの「日本は調査捕鯨に名を借りて違法な商業捕鯨をしている」という訴えに対して、先月31日、国際司法裁判所は南極海での日本の調査捕鯨中止命令の判決を下しました。最大1035頭の捕獲が認められている現在の調査捕鯨は「科学的目的とは言えない」という判断です。

捕獲事業を担うのは、一般財団法人「日本鯨類研究所」です。ここに農林水産省は東日本大震災の復興予算の中から21億9千万円を支出して、被災地とは直接関係のない「流用」であると認定されました。復興予算を「流用」した理屈というのは、調査捕鯨が妨げられると鯨肉が手に入らず、被災した宮城県石巻市の缶詰工場などの再興が滞るというものでした。しかし、その実体は捕鯨量が減少して、運営が悪化した日本鯨類研究所の赤字の穴埋めに使われたのです。

調査捕鯨に名を借りた商業捕鯨と世界から断じられ、復興予算の流用との批判を浴びた日本鯨類研究所の捕鯨事業は、大きな転換を迫られています。大震災で風前の灯となった文化はたくさんありますが、捕鯨の文化はそれとはまったく別です。是非真剣にこの文化を残すべく、研究に勤しんでもらわなければ被災地は踏んだり蹴ったりです。そして鯨学校の逸話を思えば、まさに「クジラ鯨(げい)は身を助く」です。鯨学校ならぬ鯨復興と呼べるような「鯨」の訪れを少し夢見ながら、「クジラらしく」大きな復興という成果を捕獲できるように今日も立ち向かいましょう。

ここでご報告致します。3月のカンボジア・エコー募金は、149回×3円で447円でした。ありがとうございました。

それでは又、4月21日よりお耳にかかりましょう。

【第946話】 「結が独尊」 2014(平成26)年4月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第946話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第946話です。

お釈迦さまは、今から約2500年前の紀元前463年4月8日に、釈迦族の王子としてお生まれになりました。お釈迦さまは生まれてすぐ、東西南北に7歩歩かれ、右手で天を左手で地を指さして、「天上天下唯我独尊(てんじょうてんげゆいがどくそん)」と仰いました。この時の姿が誕生仏として伝わっています。

「天上天下唯我独尊」とは、天にも地にも自分より尊いものはないということですが、本意はそのような独善的なことではありません。この世界では、人もものもその命はたった一つ、かけがえのない存在です。だから自分の命が尊いように、他の命も尊いのだから大切にしなさいという教えです。

さて、誕生仏の姿とは似て非なるものですが、私も天と地を思わず指さしたことがありました。あの東日本大震災当初のころです。住職を兼務している同じ町内にある徳泉寺は、沿岸にあり、大津波で本堂も何もかもが流されてしまいました。道路が瓦礫でふさがれていて、やっと徳泉寺にたどり着いたのは、一週間経った3月18日のことでした。

ほんとうに何もありませんでした。辛うじて建物の土台が残っているだけでした。言葉を失い涙も出ず、呆然としました。あまりに海に近いせいでしょうか、瓦礫もほとんどなく、白い砂浜になっていました。上を見れば、抜けるような青空が広がっていました。その時、思わず天と地を指さし「何だ、青空があるじゃないか。大地だって自分を支えてくれている。確かにあらゆるものを木っ端微塵にした大震災ではあるが、揺るぎない空と大地の間に、こうして立っている。ここから始めようと思えば、きっと復興は叶う」とつぶやいていました。

あの当時愛する人を亡くしたり、大切な家屋敷や生活のすべてを失った方々にとっては、青空も大地も海も恨みの対象にこそなっても、それに励まされるというような心境にはとてもなれなかったでしょう。だからつぶやき以上のものではありませんでした。でも密かにこの青空と大地を新しい徳泉寺の出発の旗印にしようと誓いました。

3年経った今、徳泉寺も全国のみなさんから寄せられている3千口を超える「はがき一文字写経」のおかげで、単に元通りにするだけではなく、生まれ変わろうという気概が漲っています。一人では何もできませんが、みんなで助け合う「結(ゆ)い」の精神がそこに見えます。真に復興を成し遂げた暁には、生まれ変わったつもりで、お釈迦さま誕生の時の宣言にならって、「結が独尊」つまり、助け合いの「結い」が一番尊いと叫び、多くのみなさまと手を合わせることを願っています。

ここでお知らせ致します。東日本大震災を語り継ぐテレホン法話集の第2集が出版されました。『一歩先へ 二歩先へ―3.11その先へ―』定価1000円。ご希望の方は徳本寺までご連絡ください。電話0223-38-0320です。

それでは又、4月11日よりお耳にかかりましょう。

【第945話】 「黄色いハンカチ」 2014(平成26)年3月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第945話です。

刑務所から出所する男が、妻に手紙を書きます。「もしまだ自分を待っていてくれるなら、出所する日に庭の鯉のぼりの竿に、黄色いハンカチをあげておいてくれ」。ハンカチが見えなければ、男はそのまま立ち去る決心をしていました。遠くから恐る恐る家を眺めると、なんとそこには竿いっぱいにはためく黄色いハンカチが見えました。男は感無量の想いで妻との再会を果たすのでした。高倉健主演で大ヒットした映画「幸福の黄色いハンカチ」です。今から37年前の昭和52年のことでした。以来、黄色いハンカチは、幸せの象徴のような存在になりました。

その想いを汲んでのことなのでしょう。震災当初から山元町では、黄色いハンカチが至る所ではためいていました。支援して下さった方すべてに感謝したいという想いと、山元町はこんなに元気ですということをハンカチで伝えたかったのです。評判が全国に広がり、たくさんの方が励ましのメッセージを書いた黄色いハンカチを送って下さるようになりました。これまでに1万枚を超えたそうです。震災3周年を迎え、3月いっぱい改めて、町内の各所にハンカチが掲げられています。

徳本寺の境内にも、百数十枚の黄色いハンカチが、震災復興祈願法要に合わせて飾られました。主に兵庫県多可町のみなさんから送られたものです。子どもから大人まで、手書きの文字が踊っています。「元気」「希望」「絆」「頑張る」などの文字が目につきます。その中でも「笑顔」という言葉が多いようです。あるハンカチにこんなことが書いてありました。「辛いときこそ笑いましょう」。3年過ぎた今だからこそ言える言葉でしょう。震災当初の辛さの極みの時、そんな風に声をかけることはできませんでした。でも今は「辛いときこそ笑いましょう」と思わなければならないのかもしれません。ある大脳生理学者の言葉です。「辛いから辛い顔になるのではない。辛い顔をするから、脳が辛い思いをしようとする。笑うことにより、脳は楽しいことを思うようになる」

なるほど、初めに表情ありきでしょうか。ほんとうに悲しいときは表情も何も関係なく、泣くしかありません。しかし、いつまでも泣いていて、楽しくなるはずがありません。何かの拍子に笑うことができたとき、少し心が晴れることがあります。

3年という数だけでの区切りをつけたくはありません。でも3年を超えたということは、笑う時は亡くなった人にだって遠慮することなく、笑っていいんだよという区切りと思いたいものです。「幸せだから笑うんじゃない 笑うから幸せになるんだ」。風にはためく黄色いハンカチを見て、お参りの方はどなたも微笑んでいました。少し幸せな想いを抱いて、亡き人との再会を果たした東日本大震災3周年の日でした。

それでは又、4月1日よりお耳にかかりましょう。

【第944話】 「命日」 2014(平成26)年3月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第944話です。

3月11日は東日本大震災から3周年ですが、亡くなられた方は4回目の命日を迎え、4回忌ということになります。丸3年で3回忌ではなく4回忌というのは、年回忌の数え方は、亡くなったその年の命日を1回忌とするからです。

大震災の犠牲者は、斉しく3月11日が命日ということになります。私が住職をする徳本寺・徳泉寺の檀家さんは217人が亡くなっていますが、そのほとんどの死体検案書には「死亡日時:平成23年3月11日午後4時頃、死因:溺死」と記されていました。しかし、Sさんの母親はしばらく遺体が発見されずにいましたが、遺体が確認されたときに届いた死体検案書の死亡日時には、3月17日と記されていました。検案書は医師が死亡を確認して書くものです。詳しい経緯はわかりませんが、遺体が発見された3月17日を死亡した日とされたようなのです。

当初Sさんは、遺体が発見されて初めて、死亡が確認されるのだから、3月17日が死亡日は当然のことと思っていました。そして、位牌も整え供養を勤めていました。しかし、Sさんの奥さんは、腑に落ちない想いを抱えていました。他の犠牲者の命日と1週間の違いがあります。四十九日や百カ日のお参りの度に、そのずれを納得できずにいました。それは、単にみなさんと日にちが違うというだけのことではなかったのです。

Sさん一家は震災以降、毎日行方不明の母親を探していました。やっと一週間目に遺体で発見されました。発見されたその日が命日となれば、震災から一週間は母親はどこかで生きていたことになります。そうだとしたら、どうして生きている間に探してあげることができなかったのかと、悔やまれてならないというのです。空白の7日間を納得できず、母親を助けてあげることができなかったという自責の念にさえ駆られていました。主観的にはあの惨状にあって、生きているとは考えにくいことではあります。しかし、客観的には命日までは生きていたと言わざるを得ません。

その後、Sさんは役場に死亡日の訂正を願い出ました。当時は遺体捜索に全国の警察が派遣されていました。担当していた愛知県警の警察医に照会したところ、医師の誤認定ということで、3月11日が死亡日となりました。震災から8カ月後の11月15日のことです。

命日までは元気だったその人と、共に生きていたという想いがあります。命日後は亡き人のおかげで生かされているとの想いが巡ります。これからも震災の日を、亡き命に感謝し、生かされている命の有り難さを思う命日として、復興の足取を亡き人に伝えていきたいものです。

ここでご報告致します。2月のカンボジア・エコー募金は、114回×3円で312円でした。ありがとうございました。

それでは又、3月21日よりお耳にかかりましょう。

【第943話】 「復興交響曲」 2014(平成26)年3月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第943話です。

20世紀も終わりかけている2000年11月、宮城県築館町の上高森(かみたかもり)遺跡から発掘された日本最古の石器が、実はねつ造されたものだったというニュースがありました。旧石器時代の遺跡発掘の第一人者とされた藤村新一氏が、自ら収集した石器を土中に埋めて、自分が新発見をしたかのように偽っていたのです。考古学界では「神の手」と一目置かれるほどの実績を残してきたのですが、他の発掘でもねつ造が明るみに出ました。旧石器時代の原人像を再検証しなければならないほどの、まさに世紀末的スキャンダルが14年前にあったのです。

そのスキャンダルの数年前に、「全聾(ろう)の作曲家」とよばれてきた佐村河内守(さむらごうちまもる)氏と作曲家の新垣隆(にいがきたかし)氏は出会っています。遺跡発掘とクラッシック音楽と世界は違うとはいえ、そのスキャンダルを知ってか知らずか、佐村河内氏は18年間にわたり、新垣氏に作ってもらった20曲以上を、自作だとして世に出してきました。1カ月ほど前に新垣氏が告白し、日本中に衝撃が走りました。

佐村河内氏には、35歳で聴覚を失って以来、絶対音感を頼りに作曲活動をしている「現代のベートーベン」だとか、広島出身で被爆2世という「物語」がついて回っていました。純粋に音楽を聴く人もいたでしょうが、作曲家にまつわる物語を重ねながら、音楽に興味を抱いた人も多かったでしょう。元々原爆とは無関係だった交響曲第1番に「HIROSHIMA」というタイトルをつけ、大ヒットしました。いわく「原爆の闇と自分の苦という闇を重ね合わせて作曲した」。

更には、東日本大震災も物語の背景にされてしまいました。宮城県石巻市で、津波で母を失った少女と出会い、その少女との交流を通じて作曲したという、「ピアノのためのレクイエム」も自作のものではありませんでした。昨年3月に、少女の通う小学校を訪れ、曲を披露しています。「現地で感じたやり場のない悲しみを曲に表現した」などとされています。しかし、現地では今、やり場のない失望感が漂っています。

遺跡発掘では、最も古いとか、新発見ということに物語がついて、世間的な関心が高まります。更なる物語を作らねばと追い込まれて、ねつ造に陥ったのかも知れません。クラシック音楽が日常的に茶の間の話題になることはなくても、人の悲しみや苦しみは物語として十分に噂にも話題にもなります。物語を肥大化するためには嘘をつくしかなかったのでしょうか。

しかし、東日本大震災は決して物語ではありません。「事実は小説よりも奇なり」ではありませんが、誰もが想定できなかったような現実が目の前に広がっています。3年という時間が流れた事実と復興が進まない事実を前に、「物語のような劇的な復興」を望みたくても叶いません。嘘のない本物の復興を目指し、自らの足で歩んで、一歩一歩という「譜(歩)面」を描き、復興交響曲を作り上げましょう。

それでは又、3月11日よりお耳にかかりましょう。

【第942話】 「転んで転じる」 2014(平成26)年2月21日-28日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第942話です。

まだ2月ですが、もう今年の重大ニュースは決まったようなものです。ソチオリンピックのスノーボード男子ハーフパイプで銅メダルの平岡卓(たく)18歳、同じく銀メダルの平野歩夢(あゆむ)15歳、そしてフィギアスケート男子で金メダルの羽生結弦(はにゅうゆづる)19歳、ほらみんな十代の若き選手の活躍です。

とりわけ金メダルに輝いた羽生選手は、我が宮城県出身ということもあり、誇りとするところです。彼は3年前の東日本大震災が発生したとき、ホームグランドともいうべき仙台市のリンクで練習中でした。壁や氷に大きな亀裂が入るほどの激しい揺れに見舞われ、スケート靴の刃のカバーもつけずに外に飛び出しました。自宅も全壊となり、避難所で家族4人雑魚寝をして過ごしました。10日ほどして、練習場所を求めて仙台市を離れることになります。

他のスポーツ選手やミュージシャンなどが、震災でみんながたいへんな想いをしている時に、自分のやっていることはいいのだろうか、というジレンマに陥った話はよく聞きます。羽生選手とて同じだったでしょう。しかし、各地でのアイスショーに出演して、被災しながらもひたむきに演技する姿に、万雷の拍手がありました。そして、自分のジャンプが東日本大震災後の希望になればと、ショーに出演することで練習の代わりにしてきました。ショーで訪れた全国のリンクでは、どこも練習場の使用料を受け取らなかったそうです。その感謝の気持ちもあり、ショーでの集中力も、練習の量も増しました。

金メダルを獲得して羽生選手は言いました。「今まで、復興の役に立てるのかと無力感を感じていた。五輪の金メダリストになり、これからがスタート。何か出来ることがあると思う」。我々と同じ言動をとったとしても、金メダリストのそれは重みが違いますし、説得力が増します。大震災という試練を乗り越えたという何よりの実績が、どれほど被災者を鼓舞するかわかりません。

「無常を転ずる」という言葉があります。変わらぬものは何もない、一寸先はわからないという無常の極みを、私たちは大震災で実感しました。無常なるが故に、時間を戻すことができない今、「無常の極み」に転んだままでいいのでしょうか。転んだままではなく、転じていかなければなりません。羽生選手は、大震災という無常に遭いながらも、ジャンプを磨き続けました。オリンピックのフリーの前半では、そのジャンプで転んだものの、立ち上がり自分の滑りを取り戻して、金メダルに転じました。被災地と呼ばれ転んだままでは終わりたくありません。「被災地の復興」が今年の暮れの重大ニュースになるよう精進しましょう。羽生選手にまけない金字塔を打ち立てましょう。

それでは又、3月1日よりお耳にかかりましょう。

【第941話】 「衣鉢を継ぐ」 2014(平成26)年2月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第941話です。

名画にまつわる謎解きはよくあります。レオナルド・ダ・ビンチが描いた「最後の晩餐」の謎解きの一つ。イエスの右隣に描かれている人物で、ちょっと身を引いているのが裏切り者のユダです。彼は右手に小さな袋を握っています。それにはイエスを売り渡して得た銀貨が入っているという説があります。

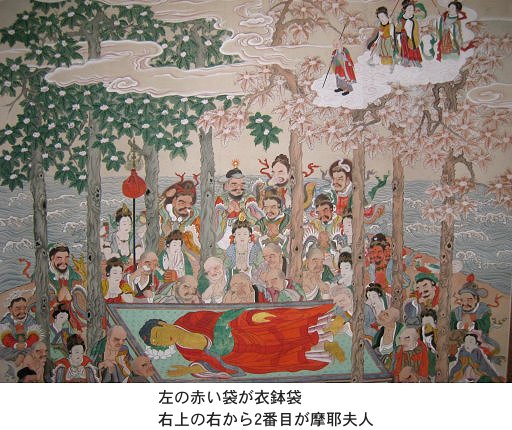

お釈迦さまはイエス・キリストより500年ほど遡った約2500年前の2月15日に亡くなりました。ある意味イエスとは対照的な最期の姿かも知れません。お釈迦さまが亡くなった時の様子を描いた涅槃図を見るとよく解ります。沙羅双樹の林の中で、大勢のお弟子さんやありとあらゆる生き物までも泣きながら、お釈迦さまに寄り添っています。8本の沙羅双樹のうち、4本は立ち枯れて白っぽく描かれています。偉大な方の死を嘆くと共に無常の理を象徴的に表したものでしょう。

枯れていない沙羅双樹の枝には、ユダが握っていた袋ではありませんが、小さな袋が掛っています。この袋について謎解きがあります。一つは薬袋という説です。涅槃図の右上の方に、天から降りてくるお釈迦さまの生母摩耶夫人(まやぶにん)が描かれています。亡くなる間際のお釈迦さまに、長寿の薬をお与えになろうとしました。しかし、摩耶夫人が投じた薬袋は、願いも虚しく木の枝に引っかかって、お釈迦さまには届きませんでした。因みに、薬を与えることを「投薬」というのは、この故事が元になっているとも言われています。

しかし、涅槃図をよく見ると、枝に掛っているのは袋ではなく、錫杖という僧侶が持ち歩く杖です。その錫杖に袋が結ばれているので、いかにも袋が枝にぶら下がっているように見えるのかもしれません。そして、錫杖と袋の組み合わせとなれば、その袋は薬袋ではなく、衣鉢袋であろうという説につながります。衣鉢とは衣と鉢と書きます。即ち、僧侶が唯一許された持ち物である三つの衣と一つの器です。衣はいわゆるお袈裟のことで、三種類あり、時に応じてそれを身にまとい仏道を行じます。器は応量器ともいい、托鉢や食事の時に用います。修行に歩くとき、常にそれらを携行するための袋が、衣鉢袋です。

僧侶にとって衣鉢は、必要最少限の持ち物であり、最も大切なものです。出家するときは師匠から第一番目に授けられます。また、師匠からの教えを受け継ぎ、奥義を極めることを「衣鉢を継ぐ」といいます。よく世間ではこの時に「イハツ」を「遺され髪の毛」の「遺髪」と勘違いしていることがあります。髪の毛の遺髪の場合は、故人の形見という意味合いが強いでしょう。「衣鉢を継ぐ」とは、単にものを授かるだけではなく、その心や教えを、ほんとうに納得することです。そして描かれていることの謎解きではなく、お釈迦さまの教えをなぞるようにして、しっかり生きていくことでしょう。

ここでご報告致します。1月のカンボジア・エコー募金は、122回×3円で366円でした。ありがとうございました。

それでは又、2月21日よりお耳にかかりましょう。

【第940話】 「土を動かす」 2014(平成26)年2月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第940話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第940話です。

今から2500年ほど前のお釈迦さまの時代、文字はなく、そのお言葉であるお経は記録されませんでした。詩のような形にして暗記して覚え伝えました。後に文字に書かれて残り、多くの人に写されて広まりました。文字がなければ仏教は今に至らなかったかもしれません。

ところで昨年暮れ、ここ山元町坂元の熊の作遺跡から東北最古級の木簡が出土し、全国ニュースになりました。東日本大震災で被災したJR常磐線の内陸移設に伴い、宮城県教育委員会が遺跡の発掘調査をしている中で発見されたものです。木簡は、長さ31.9cm、幅3.6cm、厚さ0.7cmで、「信夫郡(しのぶぐん)安岐里人(あきのさとのひと)」など墨書されています。それは現在の福島県の福島市と川俣町の境付近で、そこに本籍を持つ男性を管理するための名簿とみられています。大宝律令(たいほうりつりょう)の郡里制(ぐんりせい)が施行された時期の表記方法であることから、西暦701-717年の間に使用されたと考えられます。今から約1300年前のことです。

安岐里は熊の作遺跡から直線距離で40km南西に位置します。遺跡は製鉄に関連するものと考えられ、木簡はその作業に他の郡の人々が、動員されてきたことを示す貴重な資料となるようです。文字には時を超えて伝え、想像をかきたてる力があります。千年に一度と言われる大震災を縁として発掘された木簡によって、千年前の故郷の一部を垣間見ることができるというのも、複雑な思いがあります。それにしても、長い年月の間に、人は縁により、移動し定住するということを繰り返していたのかもしれません。当然、その土地も縁により様々に変容しています。この故郷で製鉄が行われていたなどと、これまで想像もできませんでした。

さて、大震災の津波により町内の中浜地区のほとんどは災害危険区域となり、多くの方が移住を余儀なくされています。その地区にあった徳本寺の中浜墓地も壊滅状態となり、やむなく移転することにしました。その場所は本堂に隣接する境内地内です。樹木が生い茂る小高いところで、樹木を伐採し、山を均(なら)して平地にする造成工事を施さなければなりません。

昨年4月から伐採作業に入りました。機械の力で、大木でもあっという間に倒されていきます。樹木がなくなってしまうと、景色は一変します。何百年もうっそうとした山であったところが、こんなに日が当たるようになるとは誰も想像しなかったでしょう。更にその想像を超えて、何台もの重機がうなりをあげて、夥しい量の土を動かしました。こうして墓地となる平地が整いました。

山元町は現在、1日3千台のダンプが行き交い復興に向かっています。その動いた土の量は計り知れません。例えば千年後に、何かの縁で、今回新しくなった土の下を掘り起こすことがあった時、大震災以前の地面に触れて、子孫はどんな想像をするでしょう。私たちは大震災にも負けず、力の限り土を動かし、新しい町を作り生き抜いたということを、木簡よりも確かのものに残していきたいものです。2500年を経ても、お経がしっかり伝わり、人々の心の支えになっているように・・・。

それでは又、2月11日よりお耳にかかりましょう。

【第939話】 「骨身」 2014(平成26)年1月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第939話です。

昨年暮れに同級生の友人が急逝しました。奥様からの喪中のはがきに「夫が63歳にて永眠いたしました」とありました。そこに書いてある私と同じ年齢が信じられませんでした。この歳で亡くなるわけがない、でも事実だとしたらと、俄かに無常観が我がことになりました。

友人の小学校時代は、相撲が強く、算数が得意で、将棋が上手く、体格がよく、私にないものをたくさん具えていました。警察官となり、故郷を離れてからは、めったに会うことはありませんでした。しかし、筆まめで、年賀状や暑中見舞いを欠かすことはなく、年に何回か手紙もくれました。いつも故郷を想い、友のことを案じる内容でした。昨年8月にいただいた手紙は、震災からの復興について心配してくれていました。「小生は無力のため、何もできず心苦しい限りです」と言いながら、「多忙な日々でしょうが、お身体だけは大切になさって下さい」と結んでありました。「平成25年8月20日午後5時00分記す」という日時の記載が、最後の手紙の最後の一行となってしまいました。

遠く離れている友の身体を気遣うくらいですから、自分の健康についても十分注意していたはずです。しかし、その日の朝、食事をした後、突然体に変調を来し、あっという間に帰らぬ人となってしまったというのです。第一線での仕事に区切りをつけ、更なる人生を歩むべく、新しい住居を整えていた矢先のことでした。

さて、今年はうま年ですが、お釈迦さまが説かれた「四馬(しめ)の教え」というのがあります。四馬とは4種の馬のことです。第一の駿馬は、御者(ぎょしゃ)が振り上げた鞭の影を見て走り出す馬、第2番目は鞭が毛の先に触れてから走り出し、第3番目は肉に触ってから走り出す馬。第4番目は骨身に徹しないと走り出さない、いわゆる駄馬のことを指します。

第一の駿馬にたとえられるのは、遠くの町で亡くなった人のことを伝え聞いても、我がこととして覚悟のできる人。第2の馬のたとえは、自分の町で亡くなった人のことを聞いて、死を身近に思える人。第3の馬は、自分の身内の死を目の当たりにして、無常を観じる人。第4の馬は、自分自身が病気になり、お迎えが来てやっと我が身の終わりを意識できる人を指し、日々大切に生きなければならないと諭しています。

友人はどんなに遠くにいても、ほんとうに故郷に心を向けていました。被災状況にどれだけ心を痛めていたかわかりません。駿馬の如く、故郷や友のどんな些細な出来事にも、我がことのように喜びや悲しみの想いを手紙に綴ってきてくれました。私たちの年代になれば、あとはのんびり過ごせばいいやなどと、第4の馬に甘んじてしまいがちです。友人は身を以って、人生はいつまでも骨身を惜しまず、第一の馬として走り続けなければならないことを教えてくれました。十分に骨身に沁みました。

それでは又、2月1日よりお耳にかかりましょう。