テレホン法話 一覧

【第1018話】 「新年度」 2016(平成28)年4月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1018話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1018話です。

4月1日は年度初め。小・中・高校、大学の学年も法律により、「4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる」と定められています。しかし実際の就学年齢で言えば、当年4月2日生まれの子から翌年4月1日生まれの子までが同級生ということになります。このズレを不思議に思ったことはありませんか。

学校教育法では、保護者は、「子女の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから」小学校に就学させる義務を負うとされています。では「満6歳なった」というのはいつなのか。普通は誕生日その日と認識しているでしょう。ところが年齢計算二関スル法律によれば、年齢は出生の日より起算し、出生日の前日に満了し、1歳加算されることになっています。

つまり、4月1日に生まれた子は、1年を経て4月1日前日の3月31日の深夜12時を迎えた瞬間に年齢が1つ加わるのです。4月1日生まれとはいえ、3月31日に満6歳になるのですから、新学年初めの4月1日には間に合うわけです。いわゆる「早生まれ」とは、その年の1月1日から4月1日までの間に生まれるこというわけです。

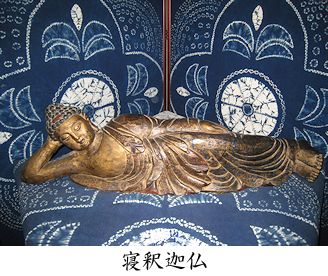

さて私たち仏教徒にとっても、4月は新年度と言ってもいいでしょう。4月8日はお釈迦さまがお生まれになった日です。お釈迦さまの生誕をお祝いするというのは、仏教の原点を確認することでもあります。生誕の地として知られる、ネパール・ルンビニのマヤ堂遺跡。そこにはお釈迦さまが産声をあげたことを示す目印石と見られる「マーク・ストーン」が、20年ほど前に発見され、話題になりました。

インドに仏教を広めたマウリア王朝のアショーカ王は、釈迦入滅後約150年経った紀元前249年に、ルンビニを訪れました。その時、ここが釈迦生誕地であると聞き、大地にひれ伏し、そこに目印を置くように命じたといいます。その目印の石であれば、お釈迦さまの伝記を実証する発見というわけです。そこが仏教の原点とも言えます。

お釈迦さまの時代に、「早生まれ」という制度はなかったでしょう。生まれが1日違いで、学年が1年遅れるというのは、多少複雑な思いをすることもあるかもしれません。でもお釈迦さまは、お生まれになってすぐ、「天上天下唯我独尊(てんじょうてんげゆいがどくそん)」と宣言されました。これは「我一人尊い」ということではなく、誰もが尊い命をもつ大切な人であるから、自分を大事にするように、他人も尊びなさいということです。生まれた日はそれぞれでも、みんな等しくたったひとつの命をいただいているのです。3月31日から4月1日へと寸分の間もなく、命はつながっています。そして命も新年度を迎えています。誕生仏に手を合わせ、普段はあまり意識しない、命の原点とつながりに思いを馳せましょう。

それでは又、4月11日よりお耳にかかりましょう。

【第1017話】 「感謝の一灯」 2016(平成28)年3月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1017話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1017話です。

遠くからみると、それは暗闇に咲く大輪の光の花のようでした。東日本大震災から5年という3月11日の夜、徳本寺中浜墓地跡に建つ千年塔前の広場に、全国から届いた「竹あかり」が灯されました。あたり一帯は震災以降、災害危険地域となり、あかりがともることがなかったところです。空には星が瞬き、三日月が架かり、あの夜を思い起こさせます。

千年先まで大震災を伝えたいという思いで建てられた日本最大級の五輪塔である「千年塔」前は、津波で犠牲になった大切な人や友だちを偲ぶ灯(あかり)の広場ということで、「友偲灯(ともしび)広場」と名付けられました。広場の中央には、襲って来た津波の高さほどある13メートルのポールが立っています。その頂から放射線状に何十本ものロープが張り巡らされました。そこには、これまた全国から寄せられた黄色いハンカチが数えきれないほどはためいています。ポールを包むように巨大な竹のオブジェがライトアップされています。まわりには600を超える竹あかりが灯されました。千年塔を拝む先に見える光景は、息をのむほど幻想的でした。

熊本県の「ちかけん」というグループが、まちづくりの一環として、竹にあかりを灯して空間を演出する活動を行っています。みんなで作った竹あかりで東北を明るく灯そうということで、千年塔の前で展開されたのです。一節サイズの竹にドリルで思い思いに穴をあけて模様を作ります。その中のキャンドルにあかりが灯されると、蛍の群舞の如くに見えて、暗闇は一転して、華やかな舞台になりました。

集まった人々は、鎮魂のお経が流れる中、お焼香をし、竹あかりを通して亡き面影を偲びました。ひとつのあかりだけを見つめていると、追悼の気持ちになり、全体のあかりを見渡せば、復興への希望が湧いてくる不思議な体験でした。

『賢愚経』というお経の中に、「貧者の一灯」という説話があります。貧しいながらも信仰心厚い老女が、なけなしの金銭をはたいて、お釈迦さまに灯明をお供えしました。その夜、大風が吹いて他の金持ちが供えた灯明は消えても、老女の一灯のみは消えませんでした。「心から信仰して供える灯明は消えるものではない。その老女は未来には人々から尊敬される存在になろう」とお釈迦さまは言われました。強い信念は決して吹き消されないというたとえでもあります。

この度の竹あかりを届けて下さった方々は「貧者」ではないでしょうが、亡き人を偲び、震災を忘れないと誓い、復興を目指す強い信念をあかりに託してくれました。そのあかりは、復興へ向かう人々の心に灯り、消えることはないでしょう。私たちにとっては、「貧者の一灯」ならぬ「感謝の一灯」です。

ここでお知らせ致します。テレホン法話の千話を記念して、テレホン法話集『千話一話―3.11その先へ』(定価千円)が発売されました。千人の人が描かれた錦絵のような表紙が評判です。書店もしくは徳本寺でお求めください。徳本寺にはこちらからお申込み ください。

それでは又、4月1日よりお耳にかかりましょう。

【第1016話】 「大樹からの拍手」 2016(平成28)年3月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1016話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1016話です。

ボランティアの究極の目的は、ボランティアがなくなることだ、と言った人がいます。ボランティアなど必要のない、誰もが安心で平穏に暮らせるなら、それに越したことはありません。しかし、現実はいつ災害が起きるかわからず、地球上で戦火の絶えることはありません。

東日本大震災が発生してすぐに、三部さんという山形の知り合いの和尚さんは、宮城県にボランティアで入りました。車で何度も被災地に通ううちに、人々の悲しみ辛さは分かるが、クスッと笑ってもらえるようなことがあってもいいのではないか。そう思った時、「まけないタオル」のアイディアが生まれました。普通のタオルより短めで、首にも頭にも巻けないが、大震災にも「負けない」という思いを込めたものです。青いタオルに白く「まけない!」と力強い文字が染め抜いてあります。青い空に浮かぶ白い雲で「希望」を表現しているのです。

このタオルを広めるために歌を作ろうと、私が歌詞を書き、奈良県の歌う尼さんこと、やなせななさんが、曲を付け、歌って下さいました。歌の力は大きく、やなせさんが全国で「まけないタオル」を歌い、多くの支援をいただきました。支援した方も被災地の方も同じタオルを持って、負けない気持ちでつながろうと、これまで8万5千枚のタオルが配られました。

「まけないタオル」という名前が、駄洒落から生まれたことを知ると、誰もがクスリとほほえみました。タオルで涙を拭った人もいたことでしょう。タオルを枕カバー替わりにして、明日を夢見た人もいたそうです。大震災から5年が過ぎ、当初のタオルの役割は果たしたということで、「まけないタオル」の運動は、一応終えました。

「まけないタオル」の3番の歌詞はこうです。「うつむかないで みんなで希望の雲つかむ まけないタオルを 空に投げ上げて ほら 拍手が響く新しい舞台に」。もう「まけないタオル」がなくても大丈夫。負けないで生きていけるよ。希望に満ちた新しい舞台に立っているのだから。そんな日が一日も早く来ることを願って書いた歌詞でした。「まけないタオル」の究極の目的も、タオルが必要でなくなることだったのです。

ただ、残念なこともあります。3番の歌詞は「大樹にまけない根っこのこころ 揺るぎはしないから」と続くのですが、そのモデルになった欅の大樹が、最近元気がなくなったのです。まわりの家は流されても、大津波に耐えて被災地の我々を励ますかのように立ち尽くしていた樹齢400年の命です。「まけないタオル」が必要でなくなっても、復興はまだ道半ばです。これ以上にない困難な5年間という肥しを糧に、これからも揺るがず生きて行けるよう、見守って欲しいのです。緑の葉が茂り、風にそよぐ音をあなたからの拍手と思いたいのです。

ここでお知らせ致します。2月のカンボジア・エコー募金は、397回×3円で1,191円でした。ありがとうございました。

それでは又、3月21日よりお耳にかかりましょう。

【第1015話】 「希望という智慧」 2016(平成28)年3月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1015話です。

2月26日総務省が発表した国勢調査の速報値によると、昨年10月1日時点の日本の総人口は1億2711万人で、5年前の前回調査よりも94万7千人減少しました。1920年の調査開始以来、総人口が減ったのは初めてだそうです。この先更なる減少が予想されます。

宮城県の我が山元町は、人口減少の最先端を行っています。国勢調査では、町の人口は前回調査と比べ4390減の1万2314人で、減少率26.28%です。県内で3番目に高い率です。少子高齢化に加えて、東日本大震災による影響をまともにうけています。犠牲になった方が町民の約4%に当たる636人。全壊家屋は全体の40%で2200棟を超えています。人口の自然減もさることながら、我が家を再建するにあたり、故郷を離れざるを得なかった方もたくさんいるのです。

しかし、昨年11月町の人口が、前の月と比べて9人増えました。これは震災以降初めての増加です。戸数も5戸増えました。被災地の住宅環境が整いだして、故郷に戻ってきた方もいるからです。ただ、生まれる人に比べて、亡くなる人が倍以上という傾向は変わらないので、自然減の歯止めにはなっていません。事実、12月以降は転入者は増えても、総人口はまた減少に転じています。

そのような中で、2月18日集団移転先へ出店第1号となるコンビ「ローソン」が開店しました。今年12月に内陸移設して運転再開予定のJR常磐線坂元駅周辺地区新市街地に隣接する一角に、24時間店の灯がともっているのです。震災以降は現在のコンビニから東の海に至るまで、住まいする人はほとんどなく、夜になると闇に閉ざされて、不気味でした。コンビニは一筋の光明です。

お釈迦さまはおっしゃいます。「實智慧(じっちえ)の者は、即ち是れ老病死海を度(わた)る堅牢の船なり、亦(ま)た是れ無明黒暗の大明灯なり」と。「真実の智慧とは、老病死という大海を渡る頑丈な船のようなものであり、愚かさという真っ暗闇を照らす大きな灯である」ということでしょう。仏の智慧とは、現実の苦しみを超えて、理想の境地に至るための工夫です。

人口が減り町の将来はどうなるのか、少子高齢化で老後に対する不安もあり、苦しみに満ちた現実世界です。しかし大震災から丸5年が経過しようとしている今、町は新しい姿になろうとしています。これまで闇だったところに、一日中明るい店があり、故郷に戻る人もいます。被災地の我々に求められている智慧とは、希望を持つことではないでしょうか。ある人が言いました。「生きているとは、希望が捨てられぬという意味だ」。これからは、我が人生の指揮者になったつもりで、あなた自身の明日という交響曲を演奏しましょう。指揮者なのですから、指揮棒(しきぼう)を捨ててはいけません。

ここでお知らせ致します。3月11日(金)午後5時30分 徳本寺中浜墓地跡の千年塔において、全国から寄せられた「竹灯ろう」をともして、震災犠牲者の追悼と復興への祈願を行います。希望の灯をみなさんで囲みましょう。

それでは又、3月11日よりお耳にかかりましょう。

【第1014話】 「旧暦」 2016(平成28)年2月21日-29日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1014話です。

歌手のさとう宗幸さんから、毎年2回年賀状がきます。普通に1月1日の元旦にいただき、2月の初め頃にも届きます。いわゆる旧正月に合わせたものです。1月1日に「新春を寿ぎ・・・」などと言われても、その後に二十四節気の小寒も大寒もやって来るのですから、気候の感覚からすれば、春とは言い難いでしょう。その点、旧正月はたいてい立春の後にやって来ます。まさに「新春」です。

太陽を基準に時間を決めている太陽暦と、月を基準にしている太陰暦の違いが、ふたつの正月を生んでいます。太陽暦は、地球が太陽を365日(正確には365.2422日)かけて1周する時間を1年と定めています。それを12で割って、1カ月が30-31日となります。太陰暦は月が満月から満月になる周期の29.53日を1カ月とします。ですから3日は三日月、15日は満月が出ることになります。ただ1年にすると、365日に11日足りなくなり、暦は毎年11日ずつ季節から外れていきます。そのため、数年に一度、閏月を加えて1年を13カ月にして、暦と季節がずれないように調整しています。夏とか冬は太陽と地球の位置関係で決まるので、より適した季節感での生活には、両方の暦があると便利です。

今年の旧正月は2月8日でした。徳本寺の境内の梅が咲いていました。いつもよりだいぶ早い感じがしましたが、まるで正月に合わせてくれたようでした。「春」は木の根や枝が広がり張っていく「張る」に通じると言われます。草木や生命の芽生えを象徴しています。

さて、2月15日はお釈迦さまが亡くなった日ですが、実際は月を基準にした暦です。よって満月の夜と伝えられています。「どうして2月に入滅なさるのですか」という問いに対して、お釈迦さまは、「2月は陽春で万物が生長する。そのため人々は、世界は常に変わらず不滅であるとの思いに陥りやすい。この時季こそ、万物は無常であり、釈迦如来の存在だけが変わらないものであることを説くのに適するからである」と、おっしゃいました。今年の旧暦2月15日は、3月23日に巡ってきます。お彼岸明けの日です。「暑さ寒さも彼岸まで」まさに陽春といっていいでしょう。

実生活における太陽暦の利便性は論を待たないところです。しかし、日にちという数字だけで季節を感じるのではなく、自分の眼で肌で感じることも忘れたくありません。パソコンや携帯だけの情報で、すべてを体験したような思いに陥っている現代人に、月を眺めるゆとりこそが、今こそ必要です。数字は人間の都合の産物です。数字に囚われて、季節を先取りして一儲けしようなどと思わずに、春には春を謳歌しましょう。無常の世なれば、慌てずとも季節は移ろいます。さとう宗幸さんも「青葉城恋唄」で歌っています。「季節(とき)はめぐり また夏が来て・・・」と。

ここでお知らせ致します。3月6日(日)午後2時 徳本寺に於いて、東日本大震災復興祈願法要を行います。江戸時代から伝わる大般若経で復興を祈願します。りんごラジオ局長高橋厚さんのトークショーもあります。是非ご参加下さい。

それでは又、3月1日よりお耳にかかりましょう。

【第1013話】 「終活」 2016(平成28)年2月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1013話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1013話です。

「ためらわず十年日記求めけり」水原春郎という方の句です。作者は何歳なのか、わかりませんが、お歳の方でしょう。拍手を送りたいですね。ところで、ちょっと前まで「シューカツ」といえば、学生の「就職活動」を指しましたが、昨今は、人生の終わりをどのように設計するかという活動を意味する「終活」が、話題になります。

どなたも長年書きためた日記を含め、ご自分の持ち物を後顧の憂いがないようにしたいものです。人に読まれたくないのが日記で、欲しがる人もいないでしょうから、棺桶に入れてもらうのがいいのでしょうか。金銭などの財産であれば、遺産相続で落ち着く場合と、争いの元になることもあります。持っていればいるほど「終活」は簡単ではありません。

さて、お釈迦さまの「終活」はどのようだったのでしょうか。お釈迦さまは、35歳でお悟りを開かれ、亡くなるまでの45年もの間、西に東にと説法の旅に出られるのです。余計なものはほとんど持たず、托鉢をなさりながら人々を教化し続けられました。80歳になったとき最後の旅となる覚悟で、生まれ育ったカピラ城を目指します。しかし、途中のクシナガラという町で、鍛冶屋のチュンダが供養に差し上げた食事を食べたところ、腹痛を起こされ、沙羅双樹の林の中で、その生涯を閉じられるのです。今から約2500年前の2月15日のことです。

お釈迦さまが、亡くなる直前に臨終の教えとして説かれたのが『遺教経(ゆいきょうぎょう)』というお経です。その最後の最後におっしゃった言葉はこうです。「一切世間の動不動の法は、皆是れ敗壊不安(はいえふあん)の相なり。汝等(なんだち)且(しばら)く止みね、復(ま)た語(もの)いうこと得ること勿れ。時将に過ぎなんと欲す、我れ滅度せんと欲す。是れ我が最後の教誨(きょうげ)する所なり」「世間の動くものや動かぬものも全ては、壊れゆき、安定しない性質のものである。汝らもう何も言うことはない。時はまさに過ぎようとしている。私は滅してしまうのだ。以上が私の最後に教え諭したところである」

全てのものは壊れてゆく、お釈迦さまといえども、無常の風が吹けば、逆らうことはできないということを、身をもってお示しになったのでした。そして、この言葉の前にこうも言っておられます。「汝等比丘(なんだちびく)、常に当に一心に出道(しゅつどう)を勤求(ごんぐ)すべし」と。出道とは道に出ると書き、悟りに向かうということです。ひたすらに悟りを求めよ。そのためには世俗的なものを一切捨てなさいということです。

これは出家者に対するきびしいお言葉ですが、「終活」にあたり、出家するほどの気概を持てば、少しははかどるかもしれません。日頃から余計なものは持たないのが一番と、日記に書いておきましょう。

ここでお知らせ致します。1月のカンボジア・エコー募金は、1,174回×3円で3,522円でした。ありがとうございました。それでは又、2月21日よりお耳にかかりましょう。

【第1012話】 「ルーティン」 2016(平成28)年2月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1012話です。

昨年一躍脚光を浴びたラグビーの五郎丸選手。キックをする前に、人差し指を合わせて拝むようにするポーズをとります。そのように型にはまった一連の動作をルーティンといいます。大リーグのイチロー選手もやっています。バッタ―ボックスで構えるまでに、ユニフォームの袖をつまむなど、17種類もの動作を取り入れて、狂いなく実行しているそうです。

さて、大相撲初場所では、琴奨菊が優勝しました。日本出身力士としては、実に10年ぶりの優勝ということで、異様なまでの騒ぎようです。今から44年前の昭和47年にハワイ出身の高見山が、外国出身力士として初優勝したときと、反対の現象が起きた感があります。日本出身という注目をよそに、琴奨菊には、優勝に至るべく十分な準備がありました。それはやはり、ルーティンです。

琴奨菊の稽古のルーティンは、稽古場の端から端を1時間以上もかけてすり足をする。しこを踏むとき、お尻を膝より低くなるまで、じっくり落とす。本番の取り組みの時は、ご存じのように、最後の塩を左手で取って振り向き、巨体を思い切り反らして、豪快に塩を投げ上げます。この動作を確立させてから、大関に昇進し現在に至っているそうです。

単に験を担ぐという動作ではなく、自分で納得のいく稽古をやり尽くして、その最後の締めくくりのように自然態で現れる動作がルーティンと言えるのかもしれません。ルーティンの効果は、この動作をすれば大丈夫なんだという自信と落ち着きを得られることでしょうか。それもこれも、しっかりした準備の上にたっているという裏付けがあってのことです。

曹洞宗では「威儀即仏法(いいぎそくぶっぽう) 作法是宗旨(さほうこれしゅうし)」という教えがあります。威儀とは、規律にかなった正しい立ち居振る舞いのことです。自らの一挙手一投足が、仏法であると自覚して修行すること。小難しい作法もありますが、仏の教えを具現化するためのものであるから、決して疎かにしてはならないということです。

たとえば合掌です。両手を合わせ、指もきちんとくっつけます。親指と人差し指の間も離しません。両肘を張るようにして、合わせた手を鼻の高さまで上げて、鼻の頭からこぶしひとつ半くらい離します。すべての仏事はこの合掌の動作から始まると言ってもいいでしょう。美しい合掌ができる人は、お経の読み方、坐禅の姿勢などにおいて、光るところがあるものです。修行力が備わっているということが分かります。合掌は修行者にとって究極のルーティンかもしれません。みなさまも毎朝のルーティンとして、仏壇に手を合わせましょう。心が静まり穏やかな一日を始められます。

ここでお知らせ致します。テレホン法話の千話を記念して、テレホン法話集『千話一話―3.11その先へ』(定価千円)が発売されました。千人の人が描かれた錦絵のような表紙が評判です。書店もしくは徳本寺でお求めください。徳本寺にはこちらからお申込み ください。

それでは又、2月11日よりお耳にかかりましょう。

【第1011話】 「人を憂う」 2016(平成28)年1月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1011話です。

「優しい」という漢字は、「人偏に憂う」と書きます。辞書によれば、喪に服して悲しむ人の姿が「優」であり、またはその所作をまねする者とあり、「俳優」の「優」がそれにあたるそうです。悲しみを知った者が、ほんとうの「優しさ」を秘めているということでしょうか。

先日70代のMさんという男性が亡くなった通夜の席で、その息子さんが生前の父親について語ってくれました。「東日本大震災の時、町はとんでもない惨状でしたが、私の家は直接の被害がありませんでした。震災翌日、父の運転する軽トラックで、被災現場に行きました。あるところにご遺体が横たわっていました。父はすぐ車を降り、自分の服をご遺体にかけてあげたのです。どうしてそんなことをするのと聞くと、だって寒くて可哀相じゃないかと言ったのです」

あの惨状を見て、一人二人のご遺体で済まないことは明らかでしょう。もう死んでしまった人なんだから、そこまでしなくてもいいのにと周りの人は思ったかもしれません。しかし、Mさんはこの世のものとは思えない光景が広がる中で、一人の悲しみをも見過ごすことができなかったのです。

その話を聞いて、震災の前の年のMさんのことを思い出しました。平成22年10月にMさんは、弟さんを病気で亡くしました。まだ60歳という若さでした。その時、火葬場で弟さんの棺にすがらんばかりにして、大きな声で名前を呼んだのです。そして言いました。「頑張れよ。もう病気になるなよ。元気でな」。あまりに早い旅立ちの無念さを十分に承知しながら、せめてもう一度元気で兄弟の契りを交わしたい、そう切に願っての叫びだったのでしょう。

「生きておわしますが如く」という言い方があります。亡くなっても、生きている時と同じように接するということです。亡くなって変わり果てた姿に対して、何を今さらと思うこともあるでしょう。この世にいない者にいつまでも囚われたくないという人もいるかもしれません。しかし、人はそこまで即物的に割り切った生き方をできるものでしょうか。なぜなら、生きている限り悲しみに出会わないわけにはいかないからです。人は悲しみに出会い、それを我がことと受けとめられたとき、優しさという種が心に芽生えます。

Mさんが弟さんの死という悲しみをのり越え、震災で犠牲になった方に「生きておわしますが如く」に接した姿こそ、ほんとうの優しさであると教えられました。今は亡きMさんに「生きておわしますが如く」のご供養を申し上げ、ご冥福をお祈り致します。

ここでお知らせ致します。テレホン法話の千話を記念して、テレホン法話集『千話一話―3.11その先へ』(定価千円)が発売されました。千人の人が描かれた錦絵のような表紙が評判です。書店もしくは徳本寺でお求めください。徳本寺にはこちらからお申込み ください。

それでは又、2月1日よりお耳にかかりましょう。

【第1010話】 「語り草」 2016(平成28)年1月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1010話です。

それは一本の草から始まりました。東日本大震災当初、我が山元町は53万3千トンの瓦礫が散乱していました。これは町のゴミに換算すると、152年分の量に相当するそうです。その惨状を見て、もはや草一本も生えないだろうと思いました。しかし、3カ月後、瓦礫が取り除かれた跡地に、一本の草が生えていたのです。素直に感動しました。この世の終わりとも思える状況の中で、一本の草に大いなる命を感じました。

実は徳本寺の末寺で私が兼務住職をしている徳泉寺は、同じ町内の沿岸部にあったため、本堂などすべてが流されて、跡形もなくなっていました。しかし、本尊のお釈迦さまだけは、瓦礫の中から発見され無事でした。何とかこの奇跡の本尊さまをもう一度安置して、みなさまに手を合わせていただきたいと願いました。しかし、檀家さんもすべて被災している中で、本堂再建の話などできるわけがありません。

そんな時、「一本の草」が、勇気を与えてくれました。こんなときにも草は生えてきた。自分も何かをしなければ。些細なことでも、動けば進むことはできるはずだ。そして、一本の草ならぬ、一文字の写経を思いつきました。しかも、はがきに写経すれば、全国どこからでも簡単に納経できるということで、復興を祈願する「はがき一文字写経」を呼びかけました。

一文字は些細ですが、たくさん集まれば、大きな力になります。おかげさまで、北海道から沖縄まで多くの方に、一口5千円の写経納経をいただき、現在5千口を超える数になっています。目標に確実に近づいてきました。これにはひとりで何回も写経して下さる方々のお力もあってのことです。これまでの最高は、東京のAさんという女性の14回です。お盆・お彼岸など節目ごとに、涼やかな一文字を認めたはがきを届けて下さいます。そのひたむきな写経の功徳は、どれだけ被災地の人々の励みになっているか分かりません。昨年Aさんはこの被災地を訪ねても下さいました。

「功徳海中、一滴も也(ま)た譲ること莫(なか)れ。善根山上、一塵も亦(また)積むべきか」と道元禅師はお示しです。「大海といえども、一滴の集まりであるように、功徳を積むことにおいて、些細なことでも他人任せにはしない。一塵の土砂を軽んじても、大きい山にならないように、ひとつひとつの努力の積み重ねが善き結果となる」ということでしょう。たった一文字と言うことなかれです。

一本の草から始まった「はがき一文字写経」ですが、下書きを「草案」と言うように、「草」には「事の始まり」という意味があります。今年は「はがき一文字写経で本堂再建」という「語り草」を育てていきます。

ここでお知らせ致します。テレホン法話の千話を記念して、テレホン法話集『千話一話―3.11その先へ』(定価千円)が発売されました。

ここでお知らせ致します。本と写経のお申し込みは、徳本寺のFAX0223-38-1495もしくはホームページ(本のお申し込み) (写経のお申し込み)にて受け付けております。

それでは又、1月21日よりお耳にかかりましょう。

【第1009話】 「着飾る」 2016(平成28)年1月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1009話です。

あけましておめでとうございます。

申年にあたり、「猿も木から落ちないように」と、心を引き締めて一年を始めた方も多いことでしょう。しかし、その猿とは、その道に優れている達人を指すのです。その意味では、「猿も木から落ちるんだ」と言われるような猿になるぞと、決意することも大事かもしれません。

猿に因んだもうひとつの有名な諺に、「見猿聞か猿言わ猿」というのがあります。ご存じのように、他人の欠点や、自分に都合の悪いものなどは、「見ない、聞かない、言わない」ということです。サドという人の言葉に「我々が幸福だと感じるのは、他人の不幸を目にしたときだ」というのがあります。ことほど左様に、他人の過ちや不幸には野次馬根性が働くものです。好い噂は広がりにくいですが、悪い噂はあっという間に拡散します。特に現代のインターネットの社会では、瞬時に全世界を駆け巡ることも覚悟しておかなければなりません。

私は坐禅の指導をするときに、その心の持ちようをよくこう説明します。「相手にしない、邪魔にもしない」。坐禅をしていると、無心になりなさいと言われるものの、そう簡単に無の境地には至りません。むしろ次から次へと妄想が膨らんできます。鳥の声が聞こえれば、何という鳥だろうと気になります。仕事のことが思い浮かんで、あれもしなければこれもしなければと、心移りしていきます。「相手にしない、邪魔にもしない」というのは、完全に無に成りきってはいないかもしれませんが、聞こえたら聞こえたまま、思い浮かんだら浮かんだまま、ほったらかして、それ以上は追いかけないということです。

自分に今一番何が必要であるかを見極めることができる達人になることを、今年の目標に掲げたいものです。自分でしなければならないことをできている時が一番幸せでしょう。坐禅の時は坐禅に成りきる。仕事の時は仕事に成りきる。余計なことを排除したシンプルさの中に、喜びが感じられます。少なくとも、他人の悪口など「聞かざる」です。そして、心に錦を「着飾る」人になりましょう。その錦とは、当然仏さまの教えです。今年もこのテレホン法話が、あなたの錦を織りなす一本の糸になれたら幸いです。

ここでお知らせ致します。テレホン法話の千話を記念して、テレホン法話集『千話一話―3.11その先へ』(定価千円)が発売されました。千人の人が描かれた錦絵のような表紙が評判です。書店もしくは徳本寺でお求めください。徳本寺には こちらからお申込み ください。お年玉に如何ですか。

それでは又、1月11日よりお耳にかかりましょう。