テレホン法話 一覧

【第798話】 「横綱脱落」 2010(平成22)年2月21日-28日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第798話です。

ドルゴルスレン・ダグワドルジという少年が、相撲に憧れ異国の地日本にやって来たのは16歳のとき。それから高校生活を送り、大相撲に入門し、わずか4年余りで、横綱朝青龍となるまでに出世したその才能・苦労は並のものではありません。

それを割り引いても、今回の引退のきっかけとなった泥酔しての暴行騒ぎや、これまでの身勝手な行動や様々なトラブルは横綱としての品格以前に、人間性が問われるところでしょう。土俵上で強ければ何をやっても許されるというのは、どの国でも絶対にあり得ないことです。土俵で相撲を取るのは、人間です。だから、師匠と仰ぐ人に、相撲の何たるかを学び稽古をつけてもらうのです。師匠が機械なら、勝つことしか教えないでしょう。負けた時どうすればいいのかまで教えられるのは人間です。もっと言えば、土俵を離れても、人間としてどうあるべきかを示せるのが師匠です。

さて、曹洞宗を開かれた道元さまは24歳の時、真の仏法を求め、その教えを授けていただけるまことの師匠を訪ねて、中国当時の宋に渡ります。800年も前のこと、命がけの渡航でした。異国の地とはいえ、道元さまの仏道に対する一途な姿勢は、同じ修行僧には伝わるものがあり、次々良き出会いを得ました。26歳の時、天童山景徳寺で師と仰ぐ如浄禅師に参ずることになります。

ある日の朝の坐禅のとき、道元さんの隣で居眠りをしていた修行僧に向かい、如浄禅師は、「坐禅は一切の執着を捨てる修行なのに、居眠りをするとは何事か!」と一喝し、履いていた木靴を脱いで、その修行僧を打ち据えました。その瞬間、道元さんの全身を光のように貫くものが走りました。まさに、肉体と心とが自分の意識から脱落して、お悟りを得たのです。如浄禅師は「身心脱落、脱落身心」と述べ、道元さんの境地を認めました。

朝青龍も道元さんも共に、志を立てて異国の地に渡ったというだけで、比較することの無理は承知です。ただ道元さんは坐禅を学んだだけではなく、如浄禅師から受け継いだ真の仏法なのだという、お釈迦さまは元より如浄禅師に対する畏敬の念もあって、さらに修行に励み、仏法を広めたのでしょう。朝青龍の不幸は、師匠の姿が見えなくて、勝つことだけに囚われた勝負の神様しか眼中になかったということでしょうか。その結果、身心脱落ならぬ、横綱脱落になってしまいました。

それでは又、3月1日よりお耳にかかりましょう。

【第797話】「日本一短い最期の手紙」 2010(平成22)年2月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第797話です。

「イナイイナイバー!酸素マスク外し、3歳の孫を笑わせたね。母の最期の笑顔だった」。これは福井県丸岡町の「日本一短い手紙のコンクール」で、「笑い」をテーマにした「一筆啓上賞」の入賞作品です。43歳の女性がお母さんに宛てた手紙です。病床にありながらも気丈な母親は、ふざけて酸素マスクを外して、孫を笑わせ、自分も笑顔で最期を迎えたというのでしょう。笑って死を迎えられたら本望ですが・・・。

2月15日はお釈迦さまがお亡くなりになった日です。お寺では涅槃図(ねはんず)というお釈迦さまがお亡くなりになった様子を描いた掛け軸を掲げ、ご遺徳を偲ぶ法要が営まれます。沙羅双樹の中のお釈迦さまのご遺体を囲んで、大勢のお弟子さんや動物や鳥たちまでも嘆き悲しんでいます。しかし、たった一人微笑んでいる方がいます。それは当のお釈迦さまです。

お釈迦さまはどうして微笑まれたのでしょう。『遺教経』というお経に「度すべき所の者は皆已に度しおわって沙羅双樹の間に於いて将に涅槃に入りたまわんとす」と示されているように、お釈迦さまは最初に説法した阿若憍陳如(あにゃきょうぢんにょ)というお弟子さんから、亡くなる直前にお弟子にした須跋陀羅(しゅばつだら)に至るまで、45年もの長きにわたって、教え導くべき所の者は、すべて導き尽くした。成すべきことを精一杯やった今は、何ら思い残すことはないという心境だったのでしょう。「涅槃」とは、死を意味しますが、煩悩の欠片(かけら)もなく、思い残す何物もない、全く清々としたお釈迦さまのような死を言います。

さて、私たちの最期はお釈迦さまのように、微笑みを湛えて迎えられるでしょうか。いささかの財産を残そうなどと思い煩っていては、とても涅槃に入ることはできません。何は残さなくても、せめて「日本一短い手紙」を残してみませんか。世界一と言っても通用するかもしれません。それは「○」ひとつです。ひとつの円を描くのです。大きい小さいは別として、一筆で描くことができます。「ОK」のサインでもあり、「自分の人生は満足だった。みんなのおかげに感謝するよ」というメッセージにもなります。さらに円は一円相といって始めもなく終わりもない状態を示します。「わが命、死んでも死なないぞ」と、まさにエンドレスの境涯をみなさんに印象付けることでしょう。

ここでご報告いたします。1月のカンボジア・エコー募金は、75回×3円で225円でした。ありがとうございました。

それでは又、2月21 日よりお耳にかかりましょう。

【第796話】 「野球と呼吸」 2010(平成22)年2月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第796話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第796話です。

プロ野球では、今シーズンからカウントのコールを従来のストライク、ボールの順番を逆にして、ボールカウントを先にコールすることを決めました。つまり、ワンストライク、ツーボールと言っていたのが、ツーボール、ワンストライクとなるわけです。大リーグはじめ国際大会ではボールカウントを先にするのが基準なので、国際大会が増えてきている現状を踏まえての変更のようです。馴染むまでは、少し違和感があるかもしれません。

さて、私たちは馴染むと馴染まないとにかかわらず、四六時中無意識に呼吸をしています。でも、深呼吸をして下さいと言われると、その仕方を意識します。どうするでしょうか。たいていの方は、大きく息を吸ってから、吐き出すのではないでしょうか。しかし、「呼吸」という字の成り立ちでわかるように、吸うのは後です。呼吸の「呼」は「呼ぶ」という字ですが、息を吐くという意味があります。息を吸いながら名前は呼びにくいものです。声を出すとき、誰でも息を吐きます。「呼吸」は吐いてから吸うというわけです。

曹洞宗の教えの根本は坐禅です。坐禅で大事なのは、呼吸です。普段より一呼吸一呼吸を出来るだけ長めにします。先ず、大きく息を吐いて、吐いた勢いで息を吸い込みます。吐き出さなければ、何も入ってきません。この時吐き出すのは、息ばかりではなく、生きているがゆえに生じる様々な悩みやわだかまりなど、一切のこだわりもです。

「腹に一物、肩には荷物」私たちは、吐き出すことをしないで、吸いこむことばかりに囚われて、知らず知らずのうちに、余計な「お荷物」を抱え込んでいます。坐禅はそんな一切の執着を捨て、今の一息に成り切る修行です。ですから、吐き出すことは大事です。ゆっくり呼吸を整え、身を整えていると、我を忘れ、ただ坐禅に集中できている姿があるだけです。その結果、吐くのが先とか、吸うのが後などという意識もなくなります。呼吸を意識しない呼吸ができれば本物です。

今シーズンのプロ野球でも、ボールが先とか、ストライクが後などということに囚われていると、本来のバッティングができなくなるかもしれません。その為に、「腹がすわり、肩の力が抜ける」までの練習が求められる訳です。そしてピッチャーの投げ方に合わせて、「ただ投げられた球を打つ」の気合でバッターボックスに立てば、結果はついてくることでしょう。野球も呼吸と言えます。

それでは又、2月11日よりお耳にかかりましょう。

【第795話】 「3001回目のお辞儀」 2010(平成22)年1月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第795話です。

外国人が日本人を見て不思議に思う光景の一つは、電話をかけながら、見えない相手に対してお辞儀をしている姿だそうです。電話でのお辞儀はともかく、挨拶でのお辞儀は、日本人にとっては、自然な振る舞いです。

自慢ではありませんが、今年になって私は毎日お辞儀のしどおしです。正月4日から年始回りで900軒以上の檀家さんを訪れました。その都度、挨拶を交わします。当然お辞儀をすることになりますが、1回だけということはありません。始めと終りに1回づつ、挨拶の途中でも1、2回することもありますから、1軒当たり3、4回のお辞儀になります。少なく数えても、これまで3000回はお辞儀をしているでしょう。

さて、みなさん覚えていらっしゃいますか。昨年11月アメリカのオバマ大統領が来日した時のことです。天皇、皇后両陛下と面会するために、皇居を訪れました。車から降りてすぐに、玄関で両陛下に歩み寄り、握手しながら深く頭を下げました。互いににこやかな表情でした。しかし、この光景がアメリカでは、波紋を呼びました。「主権国家のリーダーがなぜ他国の指導者に頭を下げるのか」というわけです。

オバマ大統領は、前もって日本の習慣について調べ、初めて会う陛下に敬意を示されたのでしょう。ですから、日本では「非常に礼儀正しい」と高く評価されました。一方、お辞儀の習慣がないアメリカでは、深く頭を下げた姿は、謝罪でもしているかのようだという非難の声まで上がりました。習慣の違いを理解することは簡単ではありません。それはひとまず置くとして、お辞儀の「辞儀」とは「遠慮する」という意味があります。相手を立て、自分の都合は控えるということでしょう。決して諂(へつら)ったり卑下しているわけではありません。

自分をまっさらにして、どんな相手に対しても、どんな状況にあっても、まごころ込めて頭を下げ挨拶をする。それがほんとうのお辞儀です。しかし私のことでいえば、何千回も繰り返していると、百回に一回位は、心乱れたお辞儀をすることがあります。修行の未熟さを思い知らされます。こちらは何百回目かのお辞儀であっても、相手にとっては初めてのお辞儀であることを忘れているのです。というわけで、今3001回目のお辞儀をしなければなりません。これは年始回りで未熟なお辞儀をしたことへお詫びの意味です。

それでは又、2月1日よりお耳にかかりましょう。

【第794話】 「猫は悩まない」 2010(平成22)年1月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第794話です。

今年は寅年ですが、猫のお話です。昨年の暮れに、曹洞宗東北管区教化センターで食事の大切さを説いたDVD映像の制作を行いました。その撮影現場に立ち会った時のことです。出演者は一人の主人公と一匹の猫です。猫は結構重要な脇役という設定です。一応、動物タレントとして飼われている「石松」という名前の猫が起用されました。

主人公の人間はそれなりに、監督さんの指示通りにセリフを言い、演技もできます。しかし、猫はそう思うように動いてはくれません。日向ぼっこをしてなさいと言っても、木の葉が揺れただけで、敏感に反応をして、じっとしていません。縁側をゆっくり歩いてと言っても、反対方向に駆け出す始末。唯一自然体で演技ができたのは、餌を食べるところでしょうか。それでも、普通の猫よりは、カメラ慣れしているだけあって、何度かやり直しはあったものの、無事に撮影は終了しました。

考えてみれば、人間の都合で猫を動かそうと思っても、猫には猫の本能があります。元曹洞宗の管長であった板橋興宗禅師様は、お寺に20匹以上の猫を飼っていらっしゃいます。そしてよく「猫は悩まない。人間だけが頭の中で好きだ嫌いだとグチグチ考えて悩み苦しんでいる」とおっしゃいます。撮影のことで言えば、確かに猫は人間に諂(へつら)ってこんな演技をした方が受けがいいだろうなどとは思いません。ただ本能のままに振る舞っているだけです。人間は如何に自然な振る舞いに見えるかと悩みながら演技をします。演技は作りごとであり、そのために悩み考えるなど、猫にはまさに考えられないことでしょう。

猫の「石松」の行動を見ていると、「人間ってばーかみたい。風が吹いたら吹いたように、腹が減ったら減ったように生きればいいじゃない。少しばかり知恵があると思って、自然に逆らって、すべて自分の意のままにしようとするから、悩み苦しみの原因になる。作りごとでないありのままの自分を見つめなさい」と言っているかのようです。

とは言っても、少しばかりの知恵があればこそ、この進歩的で便利な人間社会を築いているのです。そして日夜忙しく働いています。まるで猫の手を借りたいぐらいに。でもそれがほんとうに幸せかどうかはわかりません。幸せの一つの基準は「悩みがない」ということかもしれませんから。

ここでご報告いたします。12月のカンボジア・エコー募金は、106回×3円で318円でした。ありがとうございました。

それでは又、1月21日よりお耳にかかりましょう。

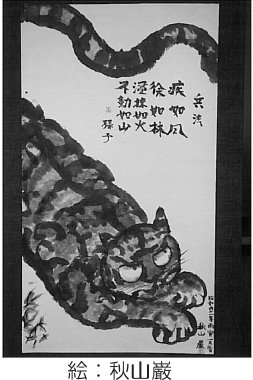

【第793話】 「虎の巻」 2010(平成22)年1月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第793話です。

あけましておめでとうございます。皆さんはどんな初夢をご覧になりましたか。初夢のようにめでたい夢ならいいのですが、時として夢にうなされることがあります。たとえば、学生時代の試験を受けている夢です。もはや残り時間がわずかしかないのに、数学の問題が解けなくて、ウンウン唸っている姿があります。とうとう解けずに、終了のベルが鳴った時、まさに目覚まし時計のベルに起こされて、「ああ夢でよかった」ということになります。

確かに数学は苦手でしたので、今でも夢に出るのかもしれません。そして数学の虎の巻があればいいのにと思ったものです。でも先生は当然のことながら、虎の巻は勧めません。虎の巻に頼ると、考える力がつかない。自分の頭で考えて、問題を解かなければ意味がない。考える過程が大事なんだからというわけです。

「虎の巻」は元々、中国の兵法の秘伝が記された書物だそうです。現代では「あんちょこ」などとも言われ、教科書に即した内容の解説・答えが書いてある参考書や何かの秘訣などを記してあるものを指します。

さて、私たちの人生においても、様々な困難や苦境に立たされたとき、どうしたらいいのか分らなくなることがあります。そんなとき、「虎の巻」があればと思わないわけでもありません。その「虎の巻」とは何でしょう。お経でしょうか、人生訓がぎっしり詰まった本でしょうか。どれも何かヒントを与えてくれることはあるかもしれませんが、ほんとうの答えは教えてくれません。教えてくれないというより、自分の手でつかんで納得するものでしょう。

仏さまの教えをいくら解ったとしても、実践が伴わなければ絵に描いた餅です。どんなに苦しくとも、自らその身をその中に置いて、ほんとうの解決・解答が得られたとき、仏道の実践といえます。そこで難儀した経験こそが、自分自身の「虎の巻」として、今後の人生に役立つのではないでしょうか。

寅年だから敢えて言いますが、安直に「虎の巻」は求めないようにしましょう。人生の「虎の巻」は自分で作るものです。「人生に 虎の巻はなし 悲しみや 苦しみにめげず 越えて堪(こた)えよ」。どんな状況でも虎のような勇猛心を以って、堪えられなければ、まさに答えは出ません。いつか夢にうなされるだけです。今年一年皆さんの尊い汗や涙で、世界に一冊しかない「虎の巻」を編纂されることをお祈り致します。

それでは又、1月11日よりお耳にかかりましょう。

【第792話】 「わけない一年」 2009(平成21)年12月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第792話です。

先日お檀家さんの100歳になるおばあさんが亡くなりました。その11日後には、105歳のおばあさんが亡くなりました。100歳を超えた方のお葬儀は珍しいことです。2件続けてというのは、更に稀です。ところが、我が山元町には、それでもまだ100歳以上の方が、10人もいるそうです。因みに、その中で男性は一人だけですが、長生きの町、山元町です。

冒頭のおばあさんは、お二人ともすこぶる元気な毎日を送っておられました。介護が必要になったのは晩年わずかの間だけでした。自他共に認める大往生といえるでしょう。そういう方のお葬儀は、悲しみの中にも、その生涯を称える雰囲気があり、自分たちもそうあやかりたいという気持ちで、手を合わせる方が多いようです。

「老いが死の恐怖を弱めるのは確かでしょう。それだけで長寿は値打ちがある」と言ったのは、哲学者の鶴見俊輔です。100歳の死は、周りの人にも死の恐怖をなくし、羨ましいとさえ思わせるのかもしれません。105歳のおばあさんは常々こう言っていたそうです。「100歳まで生きるなんて造作ないこと。あんたらも生きてみらいん。一年なんて過ごすのは訳ないから」。

確かに、年の瀬を迎えて、そして若いころから較べたら、一年があっという間に過ぎた観があります。でもそれは、まだまだやり残したことがあるという思いが強いからではないでしょうか。今年一年十分に生き切ったというより、やるべきことをやらずに、時間だけをやり過ごし、遣り切れなさが募って一年を早く感じているだけかもしれません。まだ死ねないという未練の心の表れです。100歳までも生きることによって、訳ない一年を過ごすという覚悟に至ることができるとすれば、やはり長寿は値打ちがあります。

ある方の辞世の句に「

それでは又、来年1月1日よりお耳にかかりましょう。

【第791話】 「手作りのおもてなし」 2009(平成21)年12月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第791話です。

世の中には一杯一万円もするコーヒーを出すレストランがあります。正確には一杯9,995円ですが、税込みでは一万円を超えます。日本で一番高いと店の人は自負しています。そんなコーヒーをほんとうに飲む人がいるのかと思いきや、やはり、その人にとって特別なハレの日などに注文があるそうです。店では記念になるようにと、カップをお持ち帰りいただいているとのことです。

さて、私も先日記念というか、忘れられないお茶をいただきました。あるお宅に法事で伺った時のことです。そこでは、おじいさんおばあさんからお孫さんまで、家族揃って出迎えて下さいました。ご挨拶の後、お茶とお菓子が出されました。有り難くお茶を一杯いただき、着替えてお勤めをしようとしたところ、おばあさんが「どうぞお菓子も召し上がって下さい」とのこと。一瞬戸惑っていると、「このお菓子の皿は孫が作ったものです」とおっしゃったのです。

その時気づきました。こちらのお孫さんの小学校4年生の遥香ちゃんは、今年の夏休みに、お寺の坐禅会に参加しました。坐禅も一所懸命やったけど、その他に陶芸の時間もあって、小さな皿を作りました。夏休みの終わり頃に、その皿が窯から出されて、見事な完成品になったのです。その皿が目の前にあり、お菓子が載っているのです。もう一杯お茶を所望して、美味しくお菓子もいただきました。

食べ終わって、皿を手に取ってあらためて眺めさせていただきました。本当に味わいのある皿に仕上がっていました。そういえば、他のみんなが出来上がっても、最後まで熱心に土をこねていた遥香ちゃんの姿を思い出しました。皿の底にはちゃんと名前が記されています。世界に一つしかない銘を刻んだ皿です。

「茶禅一味」という言葉があります。お茶をいただくときも坐禅のときも、それに成りなり切って無心の境地になれば、その道は全く同じであるということでしょう。遥香ちゃんが坐禅をして、無心になって作った皿には、禅の心がこもっています。一万円のコーヒーは確かに高いという印象はうけますが、一万円は一万円でそれ以上ではありません。しかし遥香ちゃんの皿には、お金には換算できないほど、計り知れない心がこもっています。そしてそのお茶には、深い香りの味わいがあり、手作りのおもてなしを無心にいただくことができました。因みに遥香ちゃんという名前は「遥かな香り」と書きます。

ここでご報告いたします。11月のカンボジア・エコー募金は、82回×3円で246円でした。ありがとうございました。

それでは又、12月21日よりお耳にかかりましょう。

【第790話】 「生前葬」 2009(平成21)年12月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第790話です。

「生きているうちに香典をもらうのは人間の夢です」とは、某映画監督の言葉です。この夢を16年前に実現させた方がいます。松竹少女歌劇団の「男装の麗人」として一世を風靡し、女優・映画プロデューサーとして活躍した水の江瀧子さんです。彼女が78歳の誕生日を迎えるにあたり、「生前葬」を開いたのです。冒頭の言葉は、この時の弔辞の一節です。

「生前葬」の最初は、「故人」となられた水の江さん自らが、「自分の写真や花で飾られた祭壇を生きているうちに見られるのは、とても幸せ」と笑いを誘う挨拶で始まりました。そして「本番」さながらに、弔辞もあれば、代表献花もありました。集まった芸能人ら約500人は果たして涙したのでしょうか。

ユニークなのは、「出棺」の儀です。水の江さん自らが、歩いて退場したのです。その後、会場は模様替えされ、今度は78歳の誕生祝いを兼ねた「復活祭」に移りました。バンド演奏あり、歌ありの大賑わいです。一番しんみりしたのは、最後に水の江さんが、「ありがとうございました」を、4回繰り返したときだそうです。見事復活を遂げた水の江さんは、それから16年長生きされ、先月16日94歳で、ほんとうにお亡くなりになりました。

生きているのに葬式をするなんて、縁起でもないと思うのは、普通でしょう。しかし、元気なうちにこそ、これまでお世話になった方々へ、きちんとお礼をしておきたいと考えるのも、素晴らしいことです。何より、死というものを具体的にイメージすることにより、今生きていることが、こんなにも有り難いものなんだと思えるはずです。

別に「生前葬」を勧めるつもりはありませんが、一日の終わりに、死を意識して、今死んでも何も悔いがないかどうか思ってみて下さい。そして、翌朝、目が覚めたら、復活したこの身をほんとうに有り難く感じることでしょう。毎日が「生前葬」で、毎日が「復活祭」になれば、かなり充実した人生になるのではないでしょうか。

因みに、水の江さんの「生前葬」のとき、葬儀委員長を務めたのは、森繁久弥さんでした。森繁さんは、「死ぬ時は莞然(かんぜん) として、にっこり笑って死んでやろう」と言っていました。充実した人生に裏付けされた言葉です。その通りに、森繁さんも水の江さんが亡くなる、一週間前の11月10日に96歳で亡くなりました。あの世で、ふたり揃って「知床旅情」などを合唱しているかもしれない姿に、私たちは合掌するばかりです。

それでは又、12月11日よりお耳にかかりましょう。

【第789話】 「5俵の米俵」 2009(平成21)年11月21日-30日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第789話です

「この世で一番重たい荷物は何でしょうか」。答えは「自分です」。その心は、「お米を100キロ担げる人も、自分の身を持ち上げることはできません」。人間はかなり厄介な荷物なんですね。しかし、お米を100キロも担げる力があれば、相当世の中に尽くせるでしょう。

さて、お米100キロとは、どの程度のものでしょうか。昔のお米は升で計りました。米俵1俵は4斗、重さにして約60キロになります。お米100キロとは、米俵1俵半でもまだ足りません。しかし、その昔、力持ちの女性は、5俵の米俵を背負ったという記録があります。

酒田市に「山居倉庫」という、明治26年に酒田米穀取引所の付属倉庫として建てられたものがあります。現在も農業倉庫になっています。その倉庫内にある「庄内米歴史資料館」を訪れた時のことです。米俵担ぎの体験コーナーがありました。正当な1俵60キロの米俵と、その半分の30キロの米俵がありました。60キロは、はなから無理です。30キロで、やっと持ち上げられても、担ぐことまではできませんでした。ところが、すぐそばに「女丁持(おんなちょうもち)」という、5俵の米俵を担いだ女性の人形モデルが展示してありました。5俵といえば300キロです。

庄内で収穫された米は、北前船で酒田から大阪、京都、江戸へと回送されました。その船は千石船ともいわれ、文字通り米を千石(150トン)運んだものです。女丁持は倉庫に集められた米俵を船に積み込む役を担ったわけです。それにしても、300キロを一度に担ぎ運ぶというのは、並の話ではありません。単なる力持ち以上の何かが働いていたのではないでしょうか。

現代では、田植えから稲刈りそして、収穫した米を運ぶに至るまで、かなり機械化が進んでいます。1台の機械で百人力千人力の威力を発揮し、成果をあげています。昔はそれがありません。私がやらなければ誰がやるのという気力という特別な力もあったことでしょう。とにかく自らの手と足を動かさなければ、仕事にはなりません。「働く」とは人が動くと書きます。

今機械に働く機会を奪われているところもあるかもしれません。11月23日は「勤労感謝の日」ですが、働く意味をもう一度考えてみたいものです。自分が動くことによって、ほんとうに世に尽くしているかどうか。少なくとも、「お荷物」には、なっていないと言い切りたいところです。

それでは又、12月1日よりお耳にかかりましょう。