テレホン法話 一覧

【第838話】 「心の大黒柱」 2011(平成23)年4月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第838話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第838話です。

その日、お檀家のI さん宅では午後6時からお通夜が行われる予定でした。享年61歳の大黒柱である檀那さんを亡くされたのです。その3時間14分前、即ち3月11日午後2時46分「東日本大震災」が発生しました。震度7の揺れは、誰もが立っていられないほどでした。海岸から数百メートルのI さんの住む集落の人々は、津波の被害に備えて、取るものも取り敢えず、避難しました。

まさかと思いましたが、その集落は高さ20メートルもあろうかという津波に、すべて呑み込まれてしまいました。一般の住宅は勿論、松林、お寺の本堂、墓地、神社の建物など、ありとあらゆるものが破壊されるという信じられない大惨事となりました。砂浜が広がり、海がすぐそこに見えます。誰もがただただ呆然とするばかりです。

当然、その日の通夜も翌日の葬儀も行える状態ではありません。電話も通じなければ、人々の安否も確認できないのです。数日後、喪主であるI さんの息子さんが訪れ、無事であることが分かりました。家族は何とか難を逃れましたが、肝心のご遺体を運び出すことができませんでした。写真を持ち出すのが精一杯で、家もすっかり無くなってしまい、お位牌も流されてしまったというのです。ご遺体も流されてしまったかもしれないとのことでした。

その集落では、生きていた人でさえ何十名という行方不明者がおります。果たしてご遺体を発見することができるだろうかと、遺族の方は落胆するばかりでした。大黒柱を失ったそれだけでも憔悴の極みの中、震災で家も無くし、ご遺体も不明とは、悲しみが津波のように押し寄せてきているかのようでした。

しかし、懸命の捜索を続けた結果、震災発生からちょうど2週間目の3月24日に、ご遺体が発見されたとの知らせがありました。発見場所は何と自宅だったのです。跡形もなくなった家屋の瓦礫の中から、棺ごとそっくりそのままの状態で見つかったというのです。ご遺族やまわりの方は、死んだ人がまるで生き返って来たかのような喜びでした。

震災の犠牲者で火葬場が順番待ちの中、何とかその日の夜7時に火葬を行うことができました。今度こそ最後のお別れです。遺族親族に加えて、近隣の人も大勢参列しました。ほとんどの方が、家を失って避難所暮らし、中には身内に犠牲者や不明者のいる方もいらっしゃいました。みなさん我が身の悲しみをこらえながら、I さんの亡骸に手を合わせていました。どなたかが言いました。「死んでも家を守ってくれたんだな」。

この大災害の中でも、家に踏み留まった棺は、地震で家屋は大黒柱が折れて、津波で流されようとも、心は挫けることなく、揺るぎない信念をもって生きろと励ましているかのようでした。これからも亡きI さんは遺族の心の大黒柱として、みなさんを見守り続けることでしょう。

それでは又、4月11日よりお耳にかかりましょう。

【第837話】 「経(きょう)から明日へ」 2011(平成23)年3月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第837話です。

「根こそぎ」「木端微塵」「未曾有」「空前絶後」など、どんな言葉を駆使しても、この惨状を表現することはできません。言葉は虚しく響くだけです。ただ「言葉も出ない」というのが正直なところです。マグニチュード9.0の「東日本大震災」が発生し、大津波が東北地方の太平洋沿岸を襲いました。取り分け、岩手・宮城・福島県沿岸に、甚大なる被害をもたらしています。

我が町、山元町も海と山に囲まれているため、長い海岸線があります。そこの松林を大津波が、根こそぎなぎ倒し、流木と化しています。その流木が、家屋や車にぶつかり、木端微塵に破壊しています。百軒単位のいくつもの集落が壊滅状態のありさまです。田んぼには苗の代わりに、真新しい家屋が斜めに埋もれていたり、車が突き刺さっていたり、巨大な松の木と電柱が喧嘩でもしたかのように、重なって横たわっています。にわとりが死んでいるそばに、将棋の駒の箱があります。ハイヒールの片方、結婚式の写真が張ってあるアルバム、貯金通帳など、私たちのごく普通の日常の何もかもが、一瞬にして泥に塗りつぶされてしまいました。

そして、何人もの人の行方がわからなくなっています。変わり果てた姿となって、連日何名のも方が遺体安置所に運ばれています。一家で複数の犠牲者を出したところもあります。「まるで地獄を見ているようだ」と言った人がいます。でも、そこを地獄にしてはやりきれません。亡くなった方が浮かばれません。未曾有の大地震も、空前絶後の大津波も、私たちもその一員である自然界の出来事です。「音もなく 香もなく 常に天地(あめつち)は 書かざる経を 繰り返しつつ」とは、二宮尊徳の歌です。自然は常に、音も立てず、香りもせずして、天地いっぱいの命の営みを続けているということでしょうか。お経の「経」とは、「つね」であり、「時代を貫き変わらないもの」という意味があります。真実そのものです。

この度、天地(てんち)は恐怖の音を立て襲いかかり、後には腐臭を残すという凄まじいお経を記しました。今は無理としても、いつかはその事実を受け容れなければなりません。そして、人類は人類でよって立つところは、この天地以外にありません。その天地に立ち、時代を貫き変わらないお経を持ち続けてきたことにも思いを致したいものです。そのお経とは、どんな苦難に遭っても立ち直り、更なる進歩を続けようという志です。いつの日にか、「あれは地獄ではなかった。今日の自分のスタート地点だった」と言えるよう、すこしずつ、気持ちを立て直しましょう。今、全国からそして世界各地から、支援というお経も届いています。変わらぬ人の心の温かさです。言葉は虚しくとも、お経は実感できるものです。そのお経は「今日から明日への」橋渡しとなることでしょう。

それでは又、4月1日よりお耳にかかりましょう。

【第836話】 「神頼み」 2011(平成23)年3月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第836話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第836話です。

「夜桜お七」「また君に恋してる」などのヒット曲がある坂本冬美さんは、よく神社やお寺をお参りするそうです。でも、お願い事は決してしないと言います。どこへ行っても、お賽銭をあげて、手を合わせ「ありがとう」と感謝の心を伝えるだけとか。普通私たちは、極く限られたお賽銭をあげながらも、分外なお願いをすることがあります。更には、「困った時の神頼み」よろしく、普段は神も仏も信じていないのに、何ぞの時にここぞとばかりに、「にわか信者」になる人がいます。

最近の受験生は、どの程度「神頼み」をするかという調査結果が新聞に載っていました。受験をするとき、願を掛ける人49パーセント、掛けないという人は51パーセントと、ほぼ拮抗しています。願掛けの方法としては、「お守り、お札、絵馬などを購入」「神社にお参り」が多数を占めています。願掛けの理由には、「しないよりはした方がいい」「気合を入れて、勢いをつけたい」「自信がないので、わらをもつかみたい」などがあがっています。当然なのかもしれませんが、お参りする神様を信じているという答えはありませんでした。

一方、願を掛けない人の理由は、「そもそも信じない」と明快です。「時間の無駄」「自分の能力、努力に自信がある」からという回答も多数あります。受験生といえば、ほぼ十代の人でしょう。それほど強靭な精神力がなくても当たり前です。しかも決められた時間で結果を出さなければなりません。後から考えて答が解ったと言っても、やり直しがきかない、すべて一度限りの受験です。

そこで平常心を保とうとするなら、どんな問題が出ても、「ありがとう」と手を合わせてから試験に取り組んでみては如何ですか。落ち着いて、普段の努力の成果が発揮できることでしょう。この受験の場に臨むことができたのは、自分ひとりの力だけではない。お家の人の支え、先生のご指導、受験会場に来るまでの様々な人々のおかげがあったればこそ、今受験できていると思えば、こんなに有り難いことはありません。

だから、坂本冬美さんのように、「お願いする」のではなく、いつでもどこでも「感謝する心」を忘れずに手を合わせるようになれば、平常心を養えることでしょう。間違っても、試験開始と同時に、携帯電話は出さないで下さい。入試問題をネット掲示板に投稿して、「解答だけでなく途中計算もよろしくおねがいいたします」などとお願いして、カンニング行為を働いてはいけません。このカンニング行為で逮捕された予備校生は、普段から携帯電話を神のように信じ切り、神業の如くに操っていたのでしょうか。とんだ神頼みでした。

ここでご報告致します。2月のカンボジア・エコー募金は、168回×3円で504円でした。ありがとうございました。

それでは又、3月21日よりお耳にかかりましょう。

【第835話】 「BGM」 2011(平成23)年3月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第835話です。

BGMバックグラウンドミュージックは、テレビや映画で背景として流したり、喫茶店などで、気分を和らげるなどの効果をねらって流す音楽です。音楽というのは、ほんとうに不思議な力があるものです。それを聴いて、心和むこともあれば、逆にイライラすることもあります。励まされたり、悲しい気分になることもあります。

このテレホン法話をはじめ、法話というからには、仏教にまつわる話ですので、堅いというイメージがあるでしょう。そんな法話にBGMを流したらどうなるだろうか。ということで、先月東京は赤坂の「カーサクラシカ」というライブハウスで、「法話ライブ」なるものを試みてみました。ライブというからには、生演奏がなくてはなりません。法話の前に、ソプラノ歌手の岡野雅代さんとピアニストの高田涼子さんによるミニコンサート。そこで、みなさんの心をぐっと掴んで、法話に入りました。

SVAシャンティ国際ボランティア会の主催で、テーマは「心のかけはし」。布施の心はボランティアに通じ、布施もかけはしも決して一方通行ではなく、そこに得も言われぬ通い合いがあり、その潤滑油となるのは、何といっても「笑顔」であるというようなことをお話しました。そして、BGMです。話の雰囲気に合わせて、高田さんのピアノが、絶妙なタイミングで入って来たかと思えば、話だけに集中して欲しいと思えるところでは、スーッとピアノの音を控えるのです。

BGMは心和ませるためにある。なるほど和尚の堅い話も、バックにピアノが流れることによって、ずっと耳に入り易かったかもしれません。話術の至らなさも十分に補って余りありました。無味乾燥な話でも潤いをもたらし、話のつぼを一層盛り上げて、印象付けて下さいました。何より話をしている本人が、音楽に乗せられ気分良く喋ることができたのは確かです。

私たちの普段の生活の中でも、耳には聞こえずとも、流れているBGMがあるのではないでしょうか。それはご先祖さまから受け継いでいる命であり、お釈迦さまの教えでもあるでしょう。ピアノのBGMが、至らない話術を補ってくれたように、私たちも何か落ち込んでいる時、この命に流れている両親はじめ、ご先祖さまの願いに思いを馳せるなら、ちょっと勇気をもらえることがあります。また、無味乾燥でつまらないと思う日々があっても、今日という日は二度と戻らないというお釈迦さまの仰る無常を観じてみれば、一日が何ともったいないことかと思い、充実した生き方をしようという気になることでしょう。

BGMは心を和ませ、潤いを感じさせてくれるものです。このテレホン法話もある種のBGMと思って聴いていただけるとありがたいです。それは「坊さんからの 激励の メッセージ」というBGMです。

それでは又、3月11日よりお耳にかかりましょう。

【第834話】 「猫がいた」 2011(平成23)年2月21日-28日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第834話です。

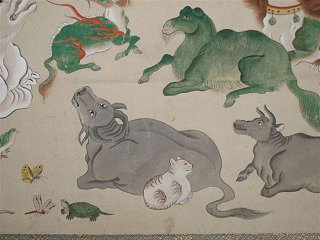

世の中空前のペットブームとか。現在、日本の家庭でペットとして飼われている犬や猫は約2100万匹だそうです。これは15歳以上の子どもの数よりも多いと言いますから驚きです。そんなに人間から愛されている猫なのですが、十二支の動物の中に入っていないのは、ご存知の通りです。更には、お釈迦さまがお亡くなりになった様子を描いた「涅槃図(ねはんず)」にも、猫の姿はありません。

涅槃図は、お釈迦さまのご遺体が沙羅双樹の林の中で横たえられて、その周りの大勢のお弟子さんたちや、小鳥から象に到るまで様々な動物たちまでが、嘆き悲しんでいる様子が描かれています。それほどお釈迦さまの死は、偉大な出来事だったことを誇張した表現になっているのでしょう。しかし、そこに猫はいないのです。

一説には沙羅双樹の木にかけてあった薬袋を、お釈迦さまのために鼠が取りに行こうとしたら、猫が鼠を食い殺したために、お釈迦さまは薬を飲めずに亡くなった。そのため猫は寄せつけられないというのです。しかし、お袈裟や食器となる鉢を入れる衣鉢袋が、誤って薬袋と伝えられたともいわれています。となると、鼠が取りに行く必要はなくなり、猫がいない説明は成り立ちません。また一説には、猫は死人を食いちぎってしまうと信じられているので、死人に近づけさせたくないからというものです。そのため棺の上に刀を置くという風習もあるほどです。

勿論、猫が描かれている涅槃図もあります。中国の宗の時代に制作され、日本に伝来した京都の長福寺の涅槃図には猫が描かれているそうです。そして、それを手本にして描いた涅槃図もいくつかあるようです。それでも猫が描かれている涅槃図は珍しいといえます。その珍しい涅槃図が何と徳本寺にあったのです。毎年2月15日には涅槃図を掲げてお釈迦さまのご遺徳を偲んできました。しかし、涅槃図には猫はいないものという思い込みが強かったせいか、これまで気づかずにいたのです。

徳本寺の涅槃図は今から176年前の天保6年(1835)に制作されています。描かれている動物は46種類です。牛の陰になってお釈迦さまのご遺体からは見えないような位置に、ツンと澄ましたような猫の姿がありました。他の動物と比べると心なしか、一匹だけ冷静な雰囲気を醸し出しているようにも見えます。猫を描かないという伝説にちょっぴり異議を唱えているのでしょうか。それとも作者が、猫をたいそう可愛がっていたために、遊び心で、おまえも仏心(ほとけごころ)を持つようにと期待を込めて描いたのかもしれません。

本堂でペットを飼うなどもってのほかですが、この猫を信じるものは救われるということの象徴として、末永く見守っていきましょうか。そうすればまさに、猫も杓子も涅槃図をお参りに来るようになるかもしれませんから。

それでは又、3月1日よりお耳にかかりましょう。

【第833話】 「星は何でも知っている」 2011(平成23)年2月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第833話です。

「土俵には金が落ちている」との名言を吐いたのは、初代若乃花だそうです。この言葉を曲解したのでしょうか。今や大相撲では、負けて先に手を付いた方が、勝った者より、金を拾いやすいとでもいうように、わざと負けて金を受け取る八百長相撲が発覚しました。「大相撲史上最大の汚点」として、春場所は勿論のこと、真相解明まで本場所は中止という事態に追い込まれました。冒頭の言葉は、一所懸命に精進して強くなれば、土俵上でいくらでも金を稼げるようになるという、励ましの言葉であったはずなのです。勿論、弱くて負けたら一文にもならないということでもあります。

「土俵には金が落ちている」との名言を吐いたのは、初代若乃花だそうです。この言葉を曲解したのでしょうか。今や大相撲では、負けて先に手を付いた方が、勝った者より、金を拾いやすいとでもいうように、わざと負けて金を受け取る八百長相撲が発覚しました。「大相撲史上最大の汚点」として、春場所は勿論のこと、真相解明まで本場所は中止という事態に追い込まれました。冒頭の言葉は、一所懸命に精進して強くなれば、土俵上でいくらでも金を稼げるようになるという、励ましの言葉であったはずなのです。勿論、弱くて負けたら一文にもならないということでもあります。

今回の問題は、その一文にもならないというところにもありそうです。十両以上の関取衆には、相撲協会から月給が支払われます。十両でも月給は103万6千円という、一般社会からすれば十分な高給取りです。ところが、ひとたび十両を陥落し、関取でなくなると、月給はゼロ円。幕下では、本場所の時だけ出る手当として15万円が支払われるのみです。関取とそれ以下では、天と地の差がある訳です。そこで、十両から落ちそうな力士は、多少のお金を払っても勝ち星を容易に稼ぎたいということになります。

私たちの想像を超えた「天と地の差」かもしれませんが、その差を前向きに捉えて、「土俵には金が落ちているのだから、頑張って上を目指そう」と、たいていの力士は稽古に励み、本場所で力を出し切っていたはずです。常人を超えた力のぶつかり合いが、多くの感動を呼び、時に人を励ますこともあったことでしょう。国技として手厚く見守られてもきました。それなのに一番でも八百長相撲があったとしたら、これまで真剣勝負であったと思ってきたことに虚しさを覚えます。

さて、2月15日はお釈迦さまがお亡くなりになった日です。お釈迦さまの最期の説法ともいわれる『遺教経(ゆいきょうぎょう)』というお経の一説に、「常に当(まさ)に一心に諸(もろもろ)の放逸(ほういつ)を捨つること怨賊(おんぞく)を離するが如くすべし」とあります。常になまけ心を捨てることを、あたかも怨むべき盗賊から離れるように務めなさいということを、お釈迦さまは、最後の力を振り絞って言い残されました。それだけに、人として最も心すべきことと受け止めるべきでしょう。

稽古もせずに、なまけ心で、勝ち星を買い取ろうというのは、怨むべき盗賊そのものです。客観的に八百長や無気力相撲を見分けるのは難しく、「怨賊を離する」ことは不可能に近いといわれています。しかし、売買された勝ち星は隠しようがないでしょう。「星は何でも知っている」のですから・・・。

ここでご報告致します。1月のカンボジア・エコー募金は、255回×3円で765円でした。ありがとうございました。

それでは又、2月21日よりお耳にかかりましょう。

【第832話】 「定点観測」 2011(平成23)年2月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第832話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第832話です。

毎朝6時に梵鐘を撞きます。おかげさまで一年中同じ時間に、同じ場所の景色を見ることができます。ちょっとした定点観測です。花が蕾んだ、咲いたと、季節の訪れに敏感になります。そんな毎日の定点観測もあれば、年に一回の定点観測もあります。それはお正月の16日です。松が明けたということで、ほとんどの檀家さんが、お墓参りに訪れ、住職のところにも年始の挨拶にお出で下さるときです。

そして、中には毎年判で押したように、同じ時間帯に訪れ、決まったようにお茶を飲んで行かれる方もいらっしゃいます。そういう方はきっと、毎年、年の初めに何をなさるか決めているのではないでしょうか。これをしないと、一年が始まらないとか、やることをやらないと、どうも落ち着かないなどという風に――。住職としても、そういう方のお顔を拝見すると、新年を迎えたという実感が湧きます。いわば「徳本寺のお正月の顔」でしょうか。

しかし、今年はあるおじいさんをお見かけしないと思っていたら、そこのお嫁さんが来られ、おじいさんは体調を崩し入院しているとか。また、別のいつも来る方が見えないと気になっていたら、そうだあの方は昨年亡くなったんだということを思い出しました。毎年同じように正月を迎え、同じような方が年始のご挨拶に見えるような気がしていますが、決してそうとは限らないこともあるわけです。年に一度の定点観測をしていると、「年年歳歳花相似 歳歳年年人不同(ねんねんさいさいはなあいにたり さいさいねんねんひとおなじからず)」ということをほんとうに実感します。

そんな中で、「お正月の顔」と目しているお二人の方が、16日をだいぶ過ぎてからお見えになりました。お二人ともそこそこのお歳の男性です。一人は腰の骨を痛めてまだ完治していない状態です。階段の上り下りもままならないほどです。もう一人は昨年足を骨折したそうで、杖をついていました。お二人とも傍目には、とても外に出かけられる状態ではありません。それでも、どんな状態であれ、お正月にはお寺に年始の挨拶に行かないわけにはいかないという頑なな思いで、出かけてこられたようです。

檀家さんにとっても、お寺への年始の挨拶が、年に一度の定点観測となるのでしょうか。そして、毎朝の梵鐘を聞いて、毎日の定点観測をしている人も、多いことでしょう。もしかしたら諸行無常の響きを感じている人もいるかもしれませんが、私は「人生に定年はないよ」という思いで、毎朝梵鐘を撞いています。みなさんはそれを聞いて、「死ぬまで現役」という思いで、我が人生の「定年観測」をしていただければ何よりです。

それでは又、2月11日よりお耳にかかりましょう。

【第831話】 「しあわせマスク」 2011(平成23)年1月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第831話です。

「斎藤佑樹」「伊達直人」、今日本中で一番注目されている名前ではないでしょうか。斎藤佑樹はご存じのように、早稲田大学からプロ野球の日本ハムに入団した話題の投手。甲子園では「ハンカチ王子」として一世を風靡しました。まだ2軍での練習期間というのに、一目見たさに何千人ものファンが押しかけています。片や伊達直人を見た人はいません。そして、斎藤佑樹は1人ですが、伊達直人は全国に何人もいます。

今から40年以上も前に大ヒットしたプロレス漫画「タイガーマスク」の主人公が伊達直人です。その名前を名乗って、昨年のクリスマスに前橋市の児童相談所に、ランドセル10個を「子どもたちのために使って下さい」とプレゼンしたのが始まりでした。その後、年が明けてから、全国各地で、「伊達直人」名でランドセルなどの善意のプレゼントが、児童施設などに届けられています。最初の善意に対する共感で、「善意の連鎖」を生んでいるかのようです。「タイガーマスク運動」と呼ぶ人もいるほどです。

今年最初のこのテレホン法話の中で、ウサギ年に因んで、ウサギの餅つきを引き合いに出し、「今年もみなさんに幸せになってほしいと、餅を配ることができるような生き方をしたいものです」というようなことをお話したばかりです。早くもランドセルという餅が配られているとは、御同慶の至りです。勿論「タイガーマスク運動」を予言していたわけではありません。自分の幸せを願うのは当たり前のことですが、自分の幸せには際限がありません。そのことを多くの人が気づき始めているのではないでしょうか。

美味しいものを食べて、幸せと思ったとして、次にはもっと美味しいものを求めたくなります。流行の服で着飾った人も、飽きが来れば、次なるファッションに目移りします。しかし、自分の行いで、他人に喜んでもらえるというのは、単純に幸せが倍になる感じがします。他も幸せを感じ、そのことによって自分も幸せを感じるということです。ふたつの幸せが同時に味わえるようなものです。自分だけの「もっと幸せを」という思いは、結局は現在の幸せを味わい尽くしていないで、山の彼方(あなた)を見ているのでしょう。

「一生の終わりに残るものは、われわれが集めたものではなく、われわれが与えたものだ」。これはジュラール・シャンドリーという人の言葉です。「俺が俺が」と夢中で何かを集めても、俺以外は誰も喜んではくれません。最後は虚しさが残るだけです。しかし、出来る範囲で、手を差し伸べるべき人に差し伸べれば、その人に喜ばれ、まわりにも喜ばれ、感謝された自分もじわじわと喜びが増してきます。

笑顔連れ しあわせなかの ランドセル マスク越しに 見るも幸せ

それでは又、2月1日よりお耳にかかりましょう。

【第830話】 「分秒奮闘」 2011(平成23)年1月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第830話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第830話です。

たとえば私たちが待ち合わせの時間を決める時、5時とか5時30分という区切りのいい時間で設定するでしょう。あまり5時13分に会いましょうなどとは言いません。ましてや5時13分47秒などはありえません。私たちは、何分は意識しても、何秒までは意識する生活をしていなくて普通です。それは一日は24時間もあり、一年は365日もあるのだから、その内の1分1秒なんてあってもなくても影響はしないという思いがあるからでしょう

さて、駅伝競走は人生の縮図のようにさえ思われます。とりわけ、毎年正月2日・3日にかけて行われる東京箱根間往復大学駅伝は、その距離の長さ、高低差、気象の変化状況、2日間にわたる長丁場などから、山あり谷ありの人生そのものを重ねる人も多く、人気が高いのではないでしょうか。往復の距離にして217.9キロ、標高差864メートル、1区間平均約20キロを10人の選手が襷(たすき)を繋(つな)いで、ほぼどのチームも11時間以上かけて走り通します。

今年も様々なドラマがありました。優勝した早稲田大学と2位の東洋大学との差は、僅か21秒。これは史上最小の差だそうです。距離にしても約100メートルしかありません。2日間かけて、200キロ以上も走りながら、秒差で決着がつくというのは、勝った者にとっては、極めて苦しいレースであり、敗れた者には悔しさの極みでしょう。あそこでもうちょっと頑張れたら、あの時の辛さを我慢できたならなどと後悔の念が起きて当たり前です。

駅伝では速い走者が稼いだ時間の貯金を寅の子にして、1秒でも優れば勝利することができます。私たちの普段の生活で、時間を稼ぐことも貯金することもできません。みんな等しく与えられている1日であり、1年です。違いが出るとすれば、どれだけ無駄な時間を過ごさなかったかという点でしょうか。そこに1分1秒を意識できるかどうかです。

長い駅伝でも1分1秒に泣くことがあるように、長い1年とはいえ、1分1秒を大切にしていないと、今年の暮れには、あと1日多くあれば、年内に大掃除もすべて終えることができたのにという後悔を抱くことになります。1秒の積み重ねがあっての1日です。その1日とは86,400秒です。それを1年で割って、毎日約237秒つまり約4分間無駄にしなければ、あと1日多く欲しいとは思わなくて済みそうですが・・・。

4分間を無駄にしない心がけがあれば、3分間のテレホン法話を聴いて、1分間の貯金ができるかもしれません。それは兎も角、駅伝は襷を繋ぐ人によって、遅れを挽回してくれることもありますが、私たち自分の時間の管理は自分持ちです。「誰かタスキテ!」と言っても、それは叶いません。それぞれで分秒を惜しんで奮闘しましょう。

ここでご報告致します。12月のカンボジア・エコー募金は、246回×3円で738円でした。ありがとうございました。

それでは又、1月21日よりお耳にかかりましょう。

【第829話】 「餅つきのツキ」 2011(平成23)年1月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第829話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第829話です。

あけましておめでとうございます。どなたも「今年こそは―」と思うことがおありでしょう。もし何か悪いことがあったなら、それを断ち切って今年こそは良い年にしたい。これまで叶わなかった願いを、今年こそは実現したい。毎年「今年こそは」と思いながら、過ぎてみれば「今年も思ったようにいかなかった」という結果に終わることも多いようですが、「今年こそは」そんな悲観的な思いは捨てましょう。

自分だけの幸せを願うあまり、叶わない場合は落ち込みます。しかし、自分以外の人や世の中全体の幸せをも願うなら、誰か一人でも幸せな人がいた時は、自分も嬉しくなるはずです。今年は兎歳ですが、お釈迦さまの前世はウサギだったという物語があります。

そのウサギは常々、良い生き方をしたいと願って、森の仲間たちに話をしていました。「修行者が来たらその方に施しをしよう。良いことをすれば必ず良いことがある」。ある時、みんなで施しをすべく、獲物を探しに行きました。カワウソやイヌは盗んだ獲物を修行者に差し出しましたが、修行者は盗んだことを見抜き、施しを受けませんでした。ウサギはと言えば、枯れ枝しか収穫できませんでした。そして修行者に言いました。「何も食べ物を収穫できませんでしたが、誰もがしたことのないような施しを致しますので、この枯れ枝に火をつけて下さい」。

ウサギは体についた虫たちが焼け死なないように、三度身震いして振るい落としてから、燃え上っている火に自らの身を投げ入れたのです。ところが、火はウサギの毛一本も燃やすことはありませんでした。食べ物を何も差し上げられなかった替わりに、我が身の丸焼きを食べていただこうとしたウサギはキツネにつままれたかのようでした。修行者は言いました。「実は私は天上界に住む帝釈天である。君を試すためにやって来た。身を捨ててまで施しをしようとする君の姿は尊い。このことを全世界の人に伝え、君の徳を称えよう」。こうして帝釈天はウサギを月に連れて帰ったそうです。それが月にウサギが棲む伝説になり、そのウサギの生まれ変わりがお釈迦さまだというわけです。

さて、ウサギが餅つきをしていると思って月を眺めるのは風流なことです。お正月にお餅を食べた方は更に月のウサギに思いを馳せて下さい。餅は振る舞うものです。どこかの先生の餅代は別として。ウサギが餅をついているのは、お釈迦さまの尊い施しの心を実践しようという表れではないでしょうか。今年こそはと、自分の幸せを願うことは勿論です。更に今年もみなさんに幸せになってほしいと、餅を配ることができるような生き方をしたいものです。「良いことをすれば必ず良いことがある」。我が身を捨てたウサギのような、月での餅つきの心で、他を思いやるならば、思いがけないツキも巡って来るかもしれません。

それでは又、1月11日よりお耳にかかりましょう。