テレホン法話 一覧

【第858話】 「笑って涙」 2011(平成23)年10月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第858話です。

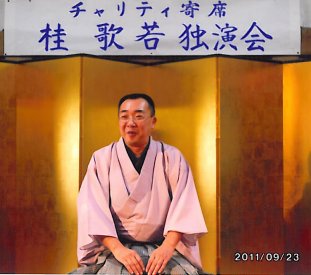

思えば震災当時は、テレビ・ラジオから一般のコマーシャルは消え、お笑い番組なども完全に自粛していました。当然のことです。しかし作家の山田風太郎が「最愛の人が死んだ夜にも、人間は晩飯を食う」と言い放ったように、生きる上で食べることは勿論のこと、泣くことも笑うことも必要なことです。そんな思いもあり、震災から半年経った秋の彼岸供養の折に、落語独演会を行いました。

青森県出身の落語家である桂歌若師匠に一席伺っていただきました。東北人だけあって、今回の震災には人一倍心を痛めておられました。自分にできることは、被災地の人に落語で笑ってもらい、元気になっていただくことと、各地で精力的に高座をこなしてこられました。

徳本寺の高座にかけられた出し物は、「竹の水仙」という落語。天下の名工・左甚五郎の伝説話です。左甚五郎が江戸へ行く途中の三島の旅籠(はたご)に泊まります。名前は隠して、朝から酒を飲み、管をまいているだけの、いかにも風采の上がらない男。5日間も泊って3両の宿代が払えないといいます。何と一文無し。追い立てようとしても、平然としています。竹をもって来いとのこと。主人が竹を与えると、部屋に立てこもり、見事な竹の水仙の蕾と竹の花瓶を完成させました。

「この竹の花瓶に水を入れ、決して切らさぬようにして、竹の水仙の蕾を入れておくがいい。やがて花が咲くはずだ。店先に出し『売り物』と書いておきなさい」。ほどなく熊本の殿様が通りかかり、花が咲いた水仙に目を留め、左甚五郎の作品と見抜き、200両の言い値を300両でお買い上げになります。左甚五郎は迷惑料を含めた宿代50両と儲け分としての100両を主人に渡すのです。そして帰りしなに主人に対し「宿屋にはいろんな人物が訪れる。身なりだけで人の善し悪しを判断してはいけない」と言い残します。すると主人は「これから竹をたくさん買い占めて来るから、山ほど竹の水仙を作って下さい」とお願いしますが、それは聞かず、「縁があったらまた会いましょう」と去っていきました。

現代にはもはや「左甚五郎」はおりません。まして被災地では、望むべくもありません。竹の水仙の蕾を咲かせるが如くに、この惨状を拭い去り、花を咲かせられるような智恵と腕を、みんなが求められています。この半年間泣くだけ泣いたという方もいらっしゃるでしょう。これから涙するとして、それは笑い転げて出る涙でありたいものです。

ここでお知らせです。10月30日(日)午後2時より、徳本寺におきまして「第5回テレホン法話ライブ 東日本大震災―涙を超えた想いを語る―」を開催致します。特別ゲストは「歌う尼さん」こと『まけないタオル』のやなせななさんです。入場無料、是非ご参加下さい。

それでは又、11月1日よりお耳にかかりましょう。

【第857話】 「太陽のような情け」 2011(平成23)年10月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第857話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第857話です。

「情けは人のためならず」という諺を、「人に情けを掛けるとその人のためにならない」と解釈しがちですが、本来は違います。「人に情けを掛けると、巡り巡って自分のためになる」という意味です。2010年度の文化庁の国語世論調査によると、正しく解釈できた人は45.8%で、間違った人は45.7%といいますから、情けない話です。しかし、言葉に込められた心は全くその通りであると、海を越えた出来事で実感しました。

先日、SVAシャンティ国際ボランティア会のカンボジア人スタッフであるトゥーンさんが、東日本大震災のお見舞いということで態々徳本寺にお出でになりました。お預かりしている多くの犠牲者のご遺骨に対して心から手を合わせて下さいました。というのも、30年前からSVAはカンボジア支援活動を行って来たからです。

私もその活動にいささか関わっていますが、これまでSVAはカンボジアに数多くの学校を建設したり、絵本を贈ったりして、教育に多大な貢献をしております。そのことに対して、カンボジアの子どもから大人までが、感謝の気持ちをいつも抱いています。そしてこの度の大震災の惨状を知るや、日本からの支援で建設された学校はもとより、各地で日本への支援が広がったと言います。

コンポントム州のボスウェイ小学校では、7人の僧侶が鎮魂のお経のお勤めする中、決して豊かではない子どもや村人が、募金をして下さいました。カンボジアの人たちは、これまで募金をいただくことはあっても、自らが募金をするということはなかったと言います。それが街頭でも募金をすると、ほんとうにたくさんの募金が集まったそうです。集計するのに4時間もかかったほど、一人ひとりは少額ながら数多くの人が募金をしてくれたのです。

そしてトゥーンさんは、お金では買えないもっと素晴らしいものを届けて下さいました。カンボジアの子どもたちが、日本の子どもたちを励ましたいという思いで描いた絵です。カンボジアに伝わる物語の一場面やカンボジアのお家などが、画用紙にクレヨンや色鉛筆で描かれています。不思議なことに、たいていの絵には、太陽が描かれているのです。子ども心にも、どんな辛いことがあっても太陽のように元気でいてねというメッセージを込めているかのようです。

カンボジアの人々の情け深さは、どんな国にもどんな人にも巡って来る太陽のようでもあります。それもこれも日本に対する感謝の気持ちを忘れていなかったからなのでしょう。やはり、人に掛けた情けは巡り巡って、やがて自分のところにやって来るということなのでしょう。

ここでご報告致します。9月のカンボジア・エコー募金は、229回×3円で687円でした。みなさんの情けもきっとカンボジアに巡っていきます。ありがとうございました。

それでは又、10月21日よりお耳にかかりましょう。

【第856話】 「モッタイナイ」 2011(平成23)年10月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第856話です。

「ツナミ」は日本語ながら、国際語になった言葉のひとつです。今から65年前の1946年、アリューシャン地震が起きた時、ハワイで津波による大きな被害がありました。その時現地の日系人が津波という言葉を使い、ハワイに広まりました。英語には地震がもたらす波を表わす言葉がなく、その後「ツナミ」は学術用語になり、国際語化したと言います。

最近国際語化した日本語といえば、「モッタイナイ」でしょう。アフリカ人女性として初めてノーベル平和賞を受賞したケニアの環境活動家ワンガリー・マータイさんが、2005年に来日した際に、「モッタイナイ」という日本語に感銘を受け、世界に広め、実践を呼びかけました。そのマータイさんが9月25日に病気のため亡くなりました。71歳でした。

1977年に環境保護と貧困女性の社会進出を目的として「グリーンベルト運動」を始めました。7本の植樹で始まった運動は、アフリカ20カ国以上で計3千万本に及ぶ植樹を展開しました。そんな彼女だから「モッタイナイ」という言葉の響きが新鮮であり、言葉に込められた思いの尊さに打たれたのでしょう。「勿体」とは重々しいこと、威厳があることを意味します。そこから「勿体ない」は有能な人間や物事が粗末に扱われて惜しいということいいます。また、上のものに対して恐れ多い、恐縮だというようなときにも使われます。

外国語にはそのような意味合いを持つ言葉はないということを聞いたことがあります。しかし、肝心の本家本元では、そんな言葉があっても無いに等しいような生活をしていました。そして、この度の大地震・大津波で、私たちはどれほど「勿体ない」を言い尽くしても言い尽くせないほど、多くのものを失ってしまったのです。失ってみれば、その家には自分の分身のような品々が山ほどあったことに気づきます。農機具や自動車はまさに、自分の手足同然です。それらが、何の予告もなく一瞬にして流されてしまうとは、これ以上勿体ないことはありません。

この度の大震災で被災した車両は、宮城県だけでも推計14万6千台になるとか。こんな話を聞きました。あるところで自動車をスクラップにする前に、廃車同然の車の山を前にして、報恩供養の法要が行われたそうです。それは今まで「モノ」としか思っていなかった車に対して、命を感じたからでしょう。あまりに変わり果てた姿に、これまでの働きを思ったとき、感謝せずにはいられなかったのです。素直に「おかげさま」と手を合わせたことでしょう。日本人は古来、モノにも命を感じてきました。どんな命も重々しく尊厳のあるものです。だからこそ「勿体ない」の言葉が生まれたのでしょう。勿体ぶって言うわけではありませんが、次に国際語化したい日本語は「おかげさま」ではないでしょうか。

それでは又、10月11日よりお耳にかかりましょう。

【第855話】 「りんごラジオ」 2011(平成23)年9月21日-30日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第855話です。

「早坂さん、今私『りんごラジオ』にいます。時間があったら来ませんか」と、突然の電話。しかも相手はあの永六輔さんです。「りんごラジオ」とは、我が山元町で東日本大震災から11日目に立ち上がった災害臨時FMラジオ局のことです。その素早い開局や的確な情報提供で、一躍全国的に注目されました。その中心となったのは高橋厚さんです。元アナウンサー出身とはいえ、あの混乱期に情報伝達の使命感に燃えた行動力には脱帽です。

さて、永六輔さんとのご縁は、ちょうど20年前に私共が主催する曹洞宗の当世寺子屋講座にご出演いただき、山元町にお越し下さって以来のことです。その縁を忘れずに、山元町のこの度の被災状況をたいへん心配され、訪ねて下さいました。中でも「りんごラジオ」の存在は、気になるところだったのでしょう。電話で誘われるままに、私も「りんごラジオ」のマイクの前で、永さん高橋さんとお話する機会をいただきました。

ひとしきり、ラジオの魅力のことになった時、テレビよりも「ラジオ人間」を自他ともに認める永さんは、「テレビは人を大きく映す。出ている人も、自分はたいした人物だと錯覚することがある」と、最近黒い噂で突然タレントを辞めた人の話をしていました。そして「ラジオは等身大で、ありのままに伝えられるから好きなんだ」とも仰っていました。確かにテレビに採りあげられたというだけで、ある種の箔がつくことがあります。またテレビは制約があり過ぎて、言いたいことが言えなかったり、一般の人が気軽に参加し難いということもあるかもしれません。

思い起こせば、震災当時は、山元町は全滅したなどという情報も流れた程、通信手段が寸断されていたのです。今どき情報伝達が不可能な状態で日常生活を営むことは、暗闇で暮らすようなものです。正確な情報を伝えるということは、暗闇に明かりを灯すほどの重要性があります。その明かりを頼りに、私たちは進む方向が分かります。

『修証義』というお経の一節に、「菩提心を発(おこ)すというは、己(おのれ)未(いま)だ度(わた)らざる前(さき)に一切衆生を度(わた)さんと発願し営むなり」とあります。仏ごころをおこすとは、自分のことはさて置き、すべての人の幸せを願って行動することですと説いています。時恰もお彼岸です。彼岸とは穏やかな生き方を願って仏ごころをもって、今なすべきことに精進しましょうという人のいる世界です。

半年前は惨憺たる状況の中で迎えた春の彼岸でした。誰もが彼岸などいう心持になれませんでした。しかし、人々を彼岸に渡さんがために、等身大の情報を発信し続けてきた「りんごラジオ」のおかげもあり、この秋の彼岸は、無理に自分を大きく見せる生き方をしなくてもいいのだと思った人も多かったのではないでしょうか。命あって生きているということこそが何よりの等身大なのですから。今後も「りんごラジオ」の人後に落ちない活躍を期待しましょう。

それでは又、10月1日よりお耳にかかりましょう。

【第854話】 「1分の1の命」 2011(平成23)年9月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第854話です。

「21世紀、最初に歴史に刻まれた日は、9月11日かもしれない」と私はあるところに書いたことがあります。それ程衝撃的な大惨禍でした。10年前の9月11日、ニューヨークの世界貿易センタービルのツインタワー南北両棟に2機の旅客機が激突。同じ頃、他の場所でも2機の旅客機が墜落。ハイジャックによるまさに同時多発テロ事件でした。

この事件で3千人余りの犠牲者が出ました。その後これを契機として、アフガニスタン紛争が勃発。兵士・民間人合わせて13万人もの尊い命が失われました。すべて人が人を思うがゆえに正義をかざし、人を恨んで成した仕業です。愚かといえば、これほど愚かなこともありません。そして、今年の9月11日はもう一つ特別な意味があります。

3月11日に発生した東日本大震災からちょうど半年を迎える日です。10年前のこの日、世界中の人が同じ方向を見ていたことでしょう。今年もあれから半年の日本のことを、世界中の多くの人が注目しています。自然の猛威の成せる仕業とはいえ、1万5千人を超える犠牲者、行方不明者も4千人以上にのぼります。死者の数の多さゆえに、世間の関心が集まるというのは、やむを得ないことかもしれません。でも、一人ひとりの命は、何にも替え難いかけがえのないものであるということを忘れてはいけません。何千人の中の一人ではなく、この世でたった一つの命だったのです。人類は数え切れない命を誕生させ、また見送りました。その一人ひとりは、後にも先にも、その人だけなのです。

この10年間、世界はどれだけ変わったのでしょう。相変わらず、自分に都合の良い正義を誇示して、命の奪い合いをしていないでしょうか。一人ひとりの存在は、46億年の地球の生命をを繋いで繋いで生まれさせていただいた命なのです。そう思えば、ちょっとやそっとで、その命を途切れさせていいわけがありません。

徳本寺では大震災犠牲者のご遺骨をたくさんお預かりしていますが、あれから半年、変わることなく毎日お参りに訪れる人が絶えません。中には、雨の日も風の日もほんとうに毎日ご遺骨とお位牌の前で手を合わせる人もいます。繋いで授かった奇跡のような命なのに、奇跡よりも稀な大惨禍により、全く突然に途切れてしまった命を、100パーセント納得できる人はいないでしょう。

10年であれ、半年であれ、失われた命の数を記憶して大惨禍を風化させないことは大事です。そして亡くなった人は何千分の1の命ではなく、1分の1のその人だけの命であったことに思いを馳せることはもっと大事です。その人だけの名前を称えて手を合わせる時、自分も1分の1の命であることに気づきます。

ここでご報告致します。8月のカンボジア・エコー募金は、254回×3円で762円でした。ありがとうございました。

それでは又、9月21日よりお耳にかかりましょう。

【第853話】 「復興への合唱」 2011(平成23)年9月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第853話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第853話です。

4歳から88歳までの、年齢差を超え、男女の別も超え、住んでいる県も超え、被災している人もそうでない人も、140人がひとつの舞台に立ちました。先月21日に山形県最上町で行われた「今、最上から東北に音の風を吹かせて。」という東日本大震災復興・被災者支援コンサートでのことです。音楽の、歌の風が吹いたら、喜びも悲しみも、きっと人々は分かち合えるという思いを抱いて、会場は600人もの参加者で溢れました。

東京・埼玉のこども合唱団とママさんコーラス、そして地元の『まけないタオル』最上町コーラス隊。この中には、この度の大震災で被災して最上町に避難されている子どもも大人も含まれています。最上町の松林寺住職の三部さんが発案した、あの「首にも頭にも巻けない、だけど大震災にも負けない」という「まけないタオル」の活動が、多くの人の共感を呼んでいます。私もテーマソングの作詞ということで共感した一人です。何といっても、作曲して歌っている奈良県の「歌う尼さん」こと教恩寺住職やなせななさんの歌声が、さらに多くの方の共感を呼んだようです。

この「まけないタオル」の歌を合唱曲にして、みんなで歌うことによって、悲しみや困難に負けずに手を携えていこうと願ってのコンサートです。本番の合唱はほんとうに圧巻でした。老若男女それぞれの置かれている立場も境遇も違います。出せる声も音の高さも違います。しかし、それぞれのパートを生き生きとこなしながら、見事なハーモニーを響かせ、「まけないタオル」を歌い上げていました。それは「大震災」というとてつもない「負の遺産」を誰もが斉しく抱えているからこそ、それをバネとして、心をひとつにできたともいえるのかもしれません。

勿論、ここに至るまでには、コンサートの企画者であるオペラ歌手の池田弦さんの情熱溢れる合唱指導があってのことです。更に忘れてならないことは、コンサートの運営には、70人からのスタッフが関わっていたということです。会場設営等、直接コンサートに関わる方、食事等のお世話をする方、人目に付かないところでも多くの方が、「大震災」に負けないエネルギーを発揮して、心をひとつにしてコンサートを成功に結びつけました。

コンサートの最後のアンコールでは、再び「まけないタオル」です。今度は合唱隊の方ばかりではなく、会場の全員で歌いました。歌の3番の歌詞には、〜ほら拍手が 響く新しい舞台に〜とあります。心をひとつにした舞台に、数え切れない拍手が贈られました。――ひとつを悟りといい ふたつを迷いという――大震災から復興することに迷ってはいられません。

それでは又、9月11日よりお耳にかかりましょう。

♪ほら 拍手が響く新しい舞台に

まけないぞ まけないぞ 大樹にまけない

根っこのこころ 揺るぎはしないから

まけないぞ まけないぞ 首にも頭にも まけないタオル 半端じゃないぞ

【第852話】 「嗣法認定」 2011(平成23)年8月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第852話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第852話です。

この度の東日本大震災では、ペットも受難しています。あるお檀家さんで飼っていた猫が、地震を境にどこかへ行ってしまいました。でも、不思議なことに、その後間もなく別の猫が棲みついたというのです。震災で家が壊れたり流されたりした猫なのか、あるときふらりと迷い込んで来たようです。出て行ってしまった猫の身代わりと思い、今は新しい首輪をつけて可愛がっていました。出て行った猫と、迷い込んで来た猫で、その家では帳じりが合っているのでしょうか。

しかし、人間の行方不明の場合は、簡単ではありません。この度の大震災の犠牲者は1万5600人を超えています。行方不明者は今もって4600人以上に上ります。一軒の家で犠牲になられた方と、まだ行方不明のままの方を抱えているところもあります。そのような中で、「死亡認定」の手続きをする家族もあります。普通の災害で行方不明になったとしても、一年以上経たなければ死亡と認められませんでした。今回の大震災ではそれを3ヶ月に短縮しました。これは、家族が遺産相続や死亡保険金の受け取りを、早めにできるようにという配慮のためです。生きていく上で、そのことも大事なことに違いはありません。

もっと言えば、死を認めるということは、どんなに手を尽くそうと二度と逢うことはできないと諦めることです。大切な人がいない状態で、自分たちの力で、新しい一歩を踏み出そうと心に決めることです。そのために、人は古来より亡き人を手厚く弔い、供養をしてきました。故人への供養は即ち自分を納得させる行為でもあるわけです。亡骸(なきがら)にすがりついたり、火葬に立ち会うことにより、徐々に死を現実のものとして、受け容れていくことができます。

「死亡認定」は、行方不明のままであり、亡骸もない状態で、死亡と推定できるとの判断を下さなければならない、まさに苦渋の選択ではあります。しかし、どこかで納得をしなければ、自分たちの新しい一歩が踏み出せないままになるとの思いから、これまで何件も「死亡認定」により葬儀を行ってきました。家も流され、何もかもなくなった中で、やっと見つかった故人の写真や印鑑や愛用品などをお骨箱に入れて、故人とみなして葬儀を行いました。

自分ひとりだけで愛しい人の「死亡認定」をできるほど、人は強くありません。家族なり周りの人の想いを汲んで判断できることです。そして、葬儀は仏の世界に旅立ったんだということをしっかり受け容れていただけるようなものでなければなりません。そのために仏さまの世界に行くパスポートともいうべき「血脈(けちみゃく)」というものをお授け致します。お釈迦さまの教えである「法」を受け嗣いだことも意味します。そして「法」を受け嗣ぐことを「嗣法(しほう)」と言います。たとえ「死亡認定」では帳じりが合わないと思っても、亡き人がこの世で一所懸命生きてきたという帳じりをお釈迦さまが認めたからこそ「嗣法認定」の「血脈」が授かるのです。

それでは又、9月1日よりお耳にかかりましょう。

【第851話】 「千年眠れ」 2011(平成23)年8月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第851話です。

キリスト教なら「復活」という言葉を使いたいところですが、仏教では「復活」ということはありません。お盆のこの時期、ご先祖さまはじめ亡き人は、「帰って来る」のです。「復活」ではない証に、お盆が終われば亡き人は帰って行ってしまします。今年のお盆は、いつもより多くの亡き人が帰って来ます。東日本大震災で亡くなった1万5,600人以上の方が、斉しく初盆を迎えます。

あの3月11日のことを思えば、正直言って遺族の方は、亡くなった人がどんな宗教を信じているにせよ、単に帰って来るだけでなく、震災前の元気な姿に「復活」して欲しいという気になることでしょう。世界中の誰もがあのような地震も津波も襲ってくるなど、微塵も思っていなかったはずです。亡くなられた方々も、当たり目に普通の生活を営んでいました。自宅で語らっていた人、畑で仕事をしていた人、車を運転していた人、学校で勉強をしていた人等々、みんな何が起きたのか納得できないうちに、亡くなってしまいました。生活している姿そのままで、死ぬという意識すら持つことができなかったかもしれません。

更に遺族の方は、目の前から何の予告もなく突然に消えてしまった愛しい人に対して、逢いたい思いが募るばかりです。とても死んだとは思えない。逢えるなら、たとえ千年経ってからでもいいから逢いたい。それまでは、眠っていると思うことにします。あなたが千年経って目覚めたときに、こんな素晴らしい世界に生まれ変わっていたのかと喜んでもらえるように、私は前を向いて進みます。死んだとも思いたくないけれど、今すぐ逢うことも叶わないのなら、瓦礫の大地に花を咲かせて、あなたを忘れずに祈り続けます。

数え切れない遺族の方の想いを聞くうちに、「千年眠れ」という歌詞ができました。作曲と歌は、奈良県教恩寺の尼僧さんでシンガーソングライターのやなせななさんです。

♪私はずっと祈ります 忘れません

だから千年経ったら 目覚めなさい

あなたが最後に見たはずの 小さな花が

きっとここに咲いている そう信じて

お盆に合わせて、東日本大震災鎮魂歌としてCDになり発売されました。――風が吹く ほとけ来たまふ

けはひあり――(高浜虚子) お盆には風の如く帰って来て、風の如く去ってしまうほとけたちではありますが、それは私たちが忘れないという思いを持ち続けていればこそなのです。たとえ姿かたちは見えなくとも、千年後に相見えることができると想像することも、ひとつの供養です。そして、今すぐのほとけさまとの復活折衝は叶いませんが、切々と歌うやなせななさんの「千年眠れ」は、私たちの心の復活を絶唱されているかのようです。

ここでご報告致します。7月のカンボジア・エコー募金は、317回×3円で951円でした。ありがとうございました。

それでは又、8月21日よりお耳にかかりましょう。

【第850話】 「大和撫子」 2011(平成23)年8月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。

お元気ですか。3分間心のティータイム。

徳本寺テレホン法話、その第850話です。

日本女子チームは勝利目前で同点にされ延長戦へ。1点勝ち越されたものの、すぐ同点に追いつき逆転。3時間半に及ぶ激戦に決着をつけ勝利しました。これは女子サッカーではなく、3年前の北京オリンピック・ソフトボールの3位決定戦のオーストラリアとの試合です。翌日の決勝の対戦相手は、アメリカ。3連投となり413球をひとりで投げ抜いたエースの上野由岐子投手の活躍などで、3対1で下し悲願の金メダルを獲得しました。この時、女子サッカーの「なでしこジャパン」は、ドイツに敗れ、4位となりメダルを逃しました。

そのなでしこジャパンが、先月ドイツ・フランクフルトで行われたサッカーの女子ワールドカップで、延長戦後のPK戦の末にアメリカを破り、世界一になりました。その金メダルと優勝トロフィーはほんとうに誇らしげに見えました。ソフトボールの上野投手にも負けないような活躍をした澤穂希(ほまれ)主将が最優秀選手に選ばれました。名前の如く大和撫子の誉れと言っていいでしょう。

時恰も、日本列島は東日本大震災という惨禍に見舞われ、沈没しそうな状況です。なでしこの活躍は、さわやかな感動と明るい希望をあたえてくれたということで「国民栄誉賞」にも輝きました。それは潤沢な支援や恵まれた環境に支えられての世界一ではないという背景が、今の日本人の心を奮わせるのでしょう。なでしこは日本代表とは言え、ほとんどがアマ選手です。昼間パートなどで働いて夕方から練習に打ち込む日々。いつでもグランドを使えるとは限らないなど、不遇に耐えて這い上がって来たという事実は説得力があります。沈みかけた舟に乗っているような私たちでも、最後まで諦めなければ必ず、然るべき岸に辿り着くことができるという思いを抱かせます。

3年前のソフトボールの時もそうでしたが、大和撫子たる日本の女子は、今や軽やかに世界を闊歩している感があります。その昔は「男もすなる日記といふものを、女もしてみむとて、するなり」と、『土佐日記』にあります。女が日記を書くことさえ一大事であるかのようです。男がするボールを打ったり、蹴ったりということを女がして、これほど活躍するとは想像もできないことでした。もっともこの土佐日記は、紀貫之が、当時の男性は漢文で文章を書くのが普通とされ、和文を書くのは女性だったので、和文を書くという新しい試みのために女性になりすまして書いたものです。

それはそれとして、『土佐日記』が書かれたのは、今から約千年前の承平4年(934)のことです。その65年前の貞観(じょうがん)10年(869)に、この度の大震災と同程度規模の貞観地震が起きています。東日本大震災が「千年に一度の地震」と言われる所以です。大和撫子は地震にも負けないエネルギーを千年も蓄えて、今日花開いたかのようです。

それでは又、8月11日よりお耳にかかりましょう。

【第849話】 「前人未到へ」 2011(平成23)年7月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第849話です。

未曾有とか千年に一度の大災害ということは、ほぼ誰もが経験のしたことのないような状態をいうのでしょう。災害とは全く別ですが、これまで誰もが経験したことのない前人未到の領域に入った人がいます。大相撲の大関魁皇です。名古屋場所5日目の7月14日に、通算勝ち星1046勝をあげ、元横綱千代の富士の記録を抜き、単独1位になりました。超える力士はいないとさえいわれた記録を20年ぶりに塗り替えました。

名古屋場所の初日から3連敗をしての足踏みは、記録への1勝の重みを感じさせました。4日目にやっと千代の富士の1045勝に並び、5日目に新記録の達成です。「いつも、何をやっても、思い通りに行かないのが自分の人生。自分らしいといえば、自分らしい」と、その心境を語っています。思い通りに行かないことは多々あったことでしょう。7年前に4度目の「綱とり」に挑みながら失敗。以後は負傷を重ね、いつ引退してもおかしくない土俵を続けていました。とはいえ、昭和も終わりの昭和63年夏場所初土俵を踏み、23年間140場所をかけて築いた記録です。

千代の富士の記録との比較を問われ「千代の富士は余力があって引退した。自分は必死こいてやっと並んだ。較べるのも申し訳ない」と、やっとの思いでここまで来たことを強調しています。確かに千代の富士の負け数は437敗ですが、魁皇は695敗でその差は258敗もあります。見方を変えれば、千代の富士より258回も多く悔しい思いや、挫けそうになりながらも、めげずに心を奮い立たせて、土俵に上がり続けて来たということでしょう。よほど精神が強靭でなければできない技です。

小泉元総理の物真似でお馴染みの松下アキラ曰く「苦しい人生だけど 前向きに生きているからこそ 苦しい」。負けたと言っては弱いからと諦めて、稽古をしなければ楽かもしれませんが、それは後ろ向きの人生でしょう。700回近く負けても、前向きに相撲に取り組む姿勢が、今日の魁皇の記録に繋がりました。ここ数年は、治療とリハビリの合間に相撲を取っているかのような、その体調だったようです。満身創痍ながらの前人未到です。

さて、被災地にいる私たちは「思い通りに行かない」というより、「思わぬような」巡り合わせに、誰もがこんな人生があるとは夢にも思わなかったと感じていることでしょう。人も環境も満身創痍の現状です。苦しいことのみ日々襲ってくるような気さえします。しかし苦しいと思えるのは、自分が前向きだからなんだと思うことにしました。後ろを向いていても立ち直ることはできません。前を向いていればこそです。この未曾有の災害から立ち直れば、それこそが前人未到と誇れます。津波に負けない希望という舟を漕ぐ時です。「必死こいて」みましょう。

それでは又、8月1日よりお耳にかかりましょう。