テレホン法話 一覧

【第1058話】 「へその緒」 2017(平成29)年5月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1058話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1058話です。

物の中央や重要なポイントを「へそ」ということがあります。へそは人間にとっても大事なところです。赤ちゃんは母親のおなかの中で、その胎盤とへその緒でつながっています。母親の血液から、赤ちゃんが成長するのに必要な酸素や栄養が、へその緒を通じて赤ちゃんに送られるのです。へその緒は、私たちの生命の源であり、親子の絆でもあります。

その「絆―へその緒」と名付けられた石の彫刻作品が、徳本寺中浜墓地跡の千年塔の隣りに設置されました。これは東日本大震災からの復興を願ったアート作品を寄贈するために兵庫県加西市で開かれた「5大陸国際彫刻シンポジウム」で制作された作品の一つです。この実行委員会代表の兵庫県の彫刻家牛尾啓三さんは、震災3年後に宮城県をはじめとする被災地を訪れました。昔から町や集落には、地蔵さんや道しるべがあって、人々を静かに見守っていたということを思いました。そして、世界各地の彫刻家に呼びかけて、作品を東日本の被災地に届けようと発願しました。現代の地蔵さんになって、復興を応援しようということです。

「世界の人々は東日本大震災を忘れない、復興を応援したい」という想いに賛同する彫刻家が、日本の牛尾さん他、アメリカ、オランダ、スウェーデン、オーストラリアから4人参加しました。5大陸の作家の作品が揃い、縁あって徳本寺には、スウェーデンのイアン・ニューバリーさん制作の「絆―へその緒」が寄贈されました。花崗岩に彫られた高さ2メートル68センチ、重さ1.5トンもある存在感十分のものです。母と子をつなぐへその緒が力強く天に伸びていくように見えます。

「世界の人々は東日本大震災を忘れない、復興を応援したい」という想いに賛同する彫刻家が、日本の牛尾さん他、アメリカ、オランダ、スウェーデン、オーストラリアから4人参加しました。5大陸の作家の作品が揃い、縁あって徳本寺には、スウェーデンのイアン・ニューバリーさん制作の「絆―へその緒」が寄贈されました。花崗岩に彫られた高さ2メートル68センチ、重さ1.5トンもある存在感十分のものです。母と子をつなぐへその緒が力強く天に伸びていくように見えます。

その場所は震災前は墓地があったところです。まわりの民家もすべて流され、災害危険区域になりました。しかし、日本でも最大級の五輪塔である千年塔が、鎮魂と復興の願いを込めて建てられました。大震災を忘れずに、後世に伝えてゆく絶好のスポットとなり、多くの方が訪れています。そこにこの度の「へその緒」です。大震災は母なる大地がもたらしたものです。母なる故に、大地は私たちの命の故郷であり、大地を離れて生きてゆくことはできません。どんな困難な状況が大地の上で展開されようとも、母なる大地には再生できる力があると信じます。

大地に立ち、天を目指している「へその緒」という作品を見ていると、「辛いとき悲しいときは、このへその緒につかまりなさい。母親が赤ちゃんに必要な栄養を与えるように、大地はあなたに生きるエネルギー与えてくれますよ。うつ向かないで顔を上げましょう」と励ましてくれるようです。まさに復興のへそになってくれる予感がします。願わくは、大地よ、これ以上地震はたくさんですから、へそを曲げないで下さい。母の日にはカーネーションを飾りますから・・・。

ここでお知らせ致します。4月のカンボジア・エコー募金は、163回×3円で489円でした。ありがとうございました。

それでは又、5月21日よりお耳にかかりましょう。

【第1057話】 「反省と懺悔」 2017(平成29)年5月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1057話です。

仏教をはじめ、宗教は懺悔の時を重んじます。それほど、人は罪を犯しているということなのでしょう。法律に触れるようなことをする人は極一部ですが、一般の人も意識するとしないとに関わらず、小さな罪を重ねていることがあります。ごみを捨てる、嘘をつくなどです。

「我、昔より造る所の諸々の悪業(つみとが)は、皆、いつともしれず身についた貪(むさぼ)り、瞋(いか)り、癡(おろ)かさに由り、身と口と意(こころ)より生ずるところなり。我、今、一切を懺悔し奉る」これは曹洞宗で唱える懺悔文です。大なり小なり、私たちが犯す罪は、自分勝手な欲望や怒りやわきまえのなさが原因になっています。それは行いや言葉・心の持ちようで、表に出て人を傷つけることがあります。だから、日々反省し懺悔しなければなりません。

先月4日、今村雅弘復興大臣は福島第一原発事故の自主避難者に対して、「帰らないのは本人の責任」「裁判でも何でもやればいい」と言い放ちました。更に質問した記者に対して、「二度と来ないでください」「うるさい」などという暴言を吐きました。明らかに瞋(いか)り、癡(おろ)かさの成せる罪です。この時、批判を浴びて発言を撤回。反省したかもしれませんが、懺悔をしたとは思えません。

反省と懺悔は似たようなものですが違います。反省は自分を見つめ直すことです。懺悔は心から改めて二度と過ちを繰り返さないことを誓うことです。問題はこの時誰を前にして誓うかです。一般的には当該の関係者を前にしてということでしょう。しかし、宗教的な懺悔となれば、神や仏を前にしてということになります。その時、人は恐れや自分の力の至らなさを素直に認めることができます。大臣が民衆を前にしたとき、どこか上から目線な気持ちがあったのではないでしょうか。

今村復興大臣は、舌禍事件の舌の根が乾かない先月25日、またしても失言を発し、とうとう更迭されました。東日本大震災の被害に関して「これは、まだ東北で、あっちの方だから良かった。もっと首都圏に近かったりすると、莫大な甚大な被害があったと思う」と述べたのです。どんな言い訳をしても、この発言を取り消すことはできないでしょう。

私たちの悪業(つみとが)は、身と口と意(こころ)より生じていることを見事に証明してくれました。そして、4日の暴言の懺悔もしていないことを十分に裏付けるものです。国のリーダーたる者は、この度の東日本大震災を、我がこととして捉えなければなりません。そこに心が入っていれば、見当違いの発言が出るはずがありません。懺悔をすることにより、口は災いの元から、口は幸いの元に転じることができます。思いやりもなく、復興から退陣してしまうような復興大臣は懺悔の値打もありません。

それでは又、5月11日よりお耳にかかりましょう。

【第1056話】 「日本人好み」 2017(平成29)年4月21日-30日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1056話です。

いろいろな日本人好みがありますが、花なら桜でしょうか。開花宣言を待ちわび、花見に浮かれ、その散り際の潔さにも、日本人としての心情を重ねたりします。徳本寺の桜がやっと咲き始めた4月10日、フィギアスケートの浅田真央さんが引退を表明しました。

彼女の実績は今さら言うまでもありません。5歳でスケートを始め、12歳の時、女子で世界初の3回転ジャンプ3回転連続コンビネーションを決めました。以来14年間にわたって、世界的なスケーターとして、一心に注目を集めてきました。特にその顔立ちや笑顔が日本人好みといわれます。そこへきて、実力は世界のトップレベルとなれば、人気が出ないわけがありません。他の分野の女性と比べても、飛び抜けて好感度は高いという調査結果もあります。

大リーガーのイチロー選手は言います。「練習しないで、プレーできる選手を天才と呼ぶなら、僕は天才でないですね」。真央さんには「練習できる天才」という評価があります。「跳ばずに勝っても、ちっともうれしくない」と言って、大技であるトリプルアクセルを失敗しても失敗しても、挑戦し続けました。それは選手寿命を縮めるほどの、技術的にも体力的にも、負担の大きなものでした。それでも確固たる信念と勇気をもって練習に励み、自分で納得できるプレーを目指したのでしょう。

一流選手はその華やかさが目に付きます。しかし、花が咲くまでの間に、どれだけの苦労があったことか、何度失敗を重ねたことか。それにめげずに諦めずに挑み続けなければ、一流にはなれないないのでしょう。先般のソチオリンピックで、真央さんはショートプログラムで、まさかの16位と出遅れてしまいます。それでも諦めずにフリーでは渾身の演技で自己最高得点を出し、6位まで順位を上げて、世界から称賛されました。失敗がないから一流ではなく、失敗を乗り越えられるから一流なのだということを教えてくれました。

彼女自身も引退の会見で、最も印象に残る演技だったと振り返っています。そして「生まれ変わってもフィギアスケーターになりたいか」という質問に対して、大方の期待を裏切り、「すべてやりきって、なにも悔いはないので、スケートの道にはいかないと思う」と答えています。

今、境内の桜は散り始めました。咲いた花はいつか散るのが定めです。だから咲く時は精一杯咲いていたい。みんなに愛でられるようならなお結構です。真央さんの「悔いはない」という潔い花の散り方は、日本人好みです。日本人好みの顔立ちと笑顔は、もしかしたら天性のものかもしれません。その天性は、日本人好みの常に精一杯咲き切る桜のような生き方によって、より一層磨かれたような気がします。

それでは又、5月1日よりお耳にかかりましょう。

【第1055話】 「命をつなぐ」 2017(平成29)年4月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1055話です。

その講習会は、積雪のある時期の登山の理解を深め、事故防止に役立てる目的で開催されました。場所は栃木県那須町のスキー場。しかし、3月27日に雪崩が発生。参加者の高校生7人と教員1人が亡くなり、40人が重軽傷を負うという大惨事となりました。その日は茶臼岳への往復登山の予定でしたが、悪天候のため中止。その後、当初の予定にはないラッセル訓練を行っている途中の出来事でした。

悪天候のため予定を中止した決断は、事故防止に役立てるという講習会の目的を実践で示したと評価されるものでしょう。それだけに、その後の予定外の訓練がなかったならばと、悔やまれてなりません。亡くなられた方や遺族の方の無念さは計り知れません。一命を取り留めた参加者にとっても、身心に負った傷の深さは如何ばかりでしょう。

そんな中で、雪崩で生き埋めになりながらも、雪を食べて助かった男子生徒がいました。彼は雪崩に襲われ、後ろに何回転も転がり、木にぶつかり、雪に埋もれました。手を伸ばしても雪の表面に出ないほど、1メートルは埋もれたと言います。片手だけは動かせたので、少し空間を作り、口の周りの雪は食べて溶かし、呼吸ができるようにしたそうです。とっさの判断のおかげで、その後、1、2時間後に助け出されたのです。絶対絶命の状況にあっても、絶対に生きるという強い生命力が成し得たことなのでしょうか。

一方、今回の雪崩は、時速50〜60キロに達し、発生から10秒程度で生徒たちを襲っているとみられています。その威力は木造住宅が大きく壊れるほどだそうです。先頭集団にいた生徒の判断を超える自然の脅威だったことでしょう。犠牲者の一人、高校1年の高橋淳生(あつき)さん。彼の母親は人工呼吸器をつけている息子をみて、だめなことは覚悟しました。そして「何か臓器提供はできますか」と医師に尋ねます。「息子はまだ16歳で、世の中の役には立っていない。しかし、大人になって何かに貢献したいと思っていたに違いない」そんな思いで、臓器提供を申し出たのでした。角膜が提供できるということで、栃木県のアイバンクに提供されました。

「この世に生を受けたこと それが最大のチャンスではないか」これは、天才F1レーサーと言われながらも、レース中の事故で亡くなったアイルトン・セナの言葉です。生まれなければ何もできません。生まれたからこそ、様々な可能性があるはずです。突然の事故でも九死に一生を得た命に待つチャンス。無念の思いで散った若き命とはいえ、その角膜が与えるチャンスに、どれほどの光が差すことでしょうか。若者が確実に命をつないでいることを教えてくれました。

ここでお知らせ致します。3月のカンボジア・エコー募金は、247回×3円で741円でした。ありがとうございました。

それでは又、4月21日よりお耳にかかりましょう。

第1054話】 「甘露 甘露」 2017(平成29)年4月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1054話です。

甘露飴でおなじみの甘露は、中国やインドの伝説にある、めでたいときに天が降らせる甘い露のことです。仏教では天の神々の飲み物とされ、仏の教えのたとえとも言われます。なるほど、お釈迦さまがお生まれになった時に、甘い雨が降り、それを産湯としてお身体を浄められたと伝えられています。

今から2500年ほど前の紀元前463年の4月8日に、お釈迦さまは釈迦族の王子としてお生まれになりました。この日お寺では、甘い雨の故事にならって、誕生仏に甘茶をかけてお祝いをします。そのお姿は、右手で天を左手で地面を指さしています。そして甘露を浴びて最初に発した言葉は「天上天下唯我独尊(てんじょうてんげゆいがどくそん)」です。天にも地にも我ひとりが一番尊いということです。勿論これは、自分だけが尊いということではありません。世の中の全ての人が、それぞれこの上なく尊いということです。

さて、甘露の雨といくら言われても、この日だけは雨も雪も降らないでと願う日はあるものです。3月27日がそうでした。その日は東日本大震災で本堂等の伽藍がすべて流されてしまったもう一つの住職地徳泉寺の地鎮式だったのです。全国2千人余りの人から寄せられた「はがき一文字写経」の納経料が6,300口を超えて、何とか本堂再建の見通しが立ったところです。まだ十分な予算ではありませんが、写経の呼びかけを継続する中で、復興のスタートとして地鎮式を予定しました。建築敷地に竹の四本柱を立てたところが式場です。雨はいりません。

しかし前日の夜から降り出した雨は、止むことなく、途中から霙模様になり、また雨に変わるという最悪の天候です。因みに翌日は見事に晴れました。地鎮式当日だけが終日雨降りだったのです。「雨降って地固まる」とは言いますが、降っている最中は、足場はぬかるみます。仕方なく儀式そのものは敷地傍のプレハブ寺務所で、窓ガラスを外して行いました。鍬入れだけは四本柱の清らかな土を盛ったところでなければなりません。雨に濡れながらも、力強く掛け声をかけて鍬を入れ、工事の無事を祈りました。

めでたいとき天は雨を降らせると言われれば、確かに地鎮式はこの上なくめでたい日です。しかも一人ひとりが一番尊いというお釈迦さま誕生のお言葉を思うなら、全国から寄せられた一文字一文字が尊い写経です。その功徳のおかげで営まれる地鎮式ほど尊いものはないかもしれません。私は儀式の導師として、所感を述べる法語の結びに、「一滴の甘露 普く大千をを潤す」と唱えました。一滴の甘露でも十分に仏の慈悲を感じることができます。目の前に降り注ぐ無数の雨は、全国から寄せられたたくさんの写経に思え、それは祝福でもあり、悪天候のような困難にも負けないでという励ましにも感じられました。本堂完成の暁にはみなさまと祝杯を挙げて、「ああ、甘露、甘露」と言いたいものです。

それでは又、4月11日よりお耳にかかりましょう。

※「はがき一文字写経」をご希望の方はこちら 徳泉寺 写経ページ

【第1053話】 「さいわいさ」 2017(平成29)年3月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1053話です。

彼岸に渡ると言いますが、彼岸とはどんな世界でしょう。反対の世界を考えると分かりやすいかもしれません。彼岸の反対は此岸・此の岸です。私たちの今いる現実の日々迷って不平不満が多い世界です。彼岸は迷いのない誰もが幸せを感じられる理想の世界と言えます。

さて、お釈迦さまの十大弟子の一人アヌルッダは、お釈迦さまの説法中に居眠りをしてしまいました。それを恥じて、決して眠らないことを誓い、修行に励みます。とうとう睡眠不足から失明してしまいます。しかし、そのおかげで何でも見通す真理を見る天の眼・天眼を得て、天眼第一言われました。

しかし、天眼の持ち主も針に糸を通すことは叶いませんでした。アヌルッダはお袈裟を縫おうとして、こう呼びかけました。「誰か親切の功徳を積み、幸せになりたい者がいたら、私の針に糸を通してくれませんか」すると「私が功徳を積ませていただこう」という声が聴こえました。その声は何とお釈迦さまでした。アヌルッダは驚き、「お釈迦さまともあろう方に、そのようなことをしていただくのはもったいないことです。第一、福徳円満のお釈迦さまが、これ以上の幸せを求める必要はあるのですか」と言いました。それに対してお釈迦さまは、「世の中の幸せを求める人の中で、私ほど真剣に幸せを求めている者はいないだろう」と答えました。

「真剣に幸せを求める」というところが肝心です。自分だけが幸せであればいいというのではなく、みんなが幸せになって、初めて自分も幸せであるということです。みんなに幸せになっていただくために、即ち彼岸に渡っていただけるように、渡し守の役を果たすことも、仏の行いだというわけです。

東日本大震災から丸6年が過ぎました。多くの方が被災地に足を運び、渡し守の役を果たして下さいました。被災した人もおかげさまで、少しずつ幸せと感じることができるようになっているのではないでしょうか。当たり前に幸せに暮らしていた生活が一瞬にして、ひっくり返されたような悲惨さを味わいました。しかし、真剣に幸せを求める人々が、次々と手を差し伸べてくれました。今度は被災地の私たちも真剣に幸せを求める時です。誰か困っている人がいたら、私たちもひっくり返ってたいへんな思いをしたけど、何とか立ち直ることができたのだから大丈夫と、手を差し伸べる番です。

「幸」せという漢字は有り難いです。上下対称ですからひっくり返っても、「幸」せと読むことができます。もちろん「さいわい」と読んで、「さいわいさ」と言えば、これまたひっくり返っても「さいわいさ」と読めます。まるで、どんなにどん底に落ちても幸せは逃げないし、いつかはきっと幸せをつかむことができると、教えてくれているようです。

それでは又、4月1日よりお耳にかかりましょう。

【第1052話】 「一心地蔵」 2017(平成29)年3月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1052話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1052話です。

「代受苦」という言葉をご存じでしょうか。災難に遭った人の苦しみを身代わりとなって引き受けるということです。たとえば「身代わり地蔵」のことです。昔からお地蔵さまはいたる所に祀られ、人々から親しまれ、拝まれてきました。それは苦しみから救ってくれると信じられてきたからでしょう。

お釈迦さまが亡くなって、56億7千万年後に未来仏の弥勒菩薩さまが現れると言われています。その間、人々と共にいて、衆生救済に力を尽くす菩薩が、お地蔵さまなのです。お釈迦さまが亡くなってまだ、2500年しか経っていません。弥勒菩薩さまが現れるまで、56億6999万7500年もあるのです。その果てしない時間を考えれば、私たちは未来永劫に亘って、どんな仏さまよりも、お地蔵さまに一番お世話になるわけです。その有り難いお地蔵さまが、この度76体も奉納されました。

私が住職をするもう一つの寺、徳泉寺は、東日本大震災の大津波で本堂が流されました。しかし、本尊さまは奇跡的に無事発見され、みなさまの心の支えになる一心で踏み止まったということで「一心本尊」と名づけられました。そしてその本尊さまを安置する本堂再建の為、はがきに一文字写経をしていただき、納経料を納めていただく呼びかけを行っています。その活動をずっと支えていただいている奈良県の真言宗・転法輪寺様の檀信徒の方々が、焼き物の地蔵さまを一人ひとり手作りされました。6センチほどの両手を合わせた可愛らしいお地蔵さんです。「被災地のことを忘れないように」ということで、銘々に2体ずつ作り、ひとつはご自分も持っているということです。

そして「舎利礼文」というお経の72の経文と4文字の題目を、1体に1文字ずつお地蔵さまの背中に写経して下さいました。「一心本尊」に因んで、「一心地蔵」と名付けられた76体のお地蔵さまが、3月5日の復興祈願法要に合わせて、届けられました。法要の折、みなさまにご披露して、お地蔵さまに魂を入れる「御真入れ」という供養を行いました。徳泉寺復興の暁には、「はがき一文字写経」と一緒に本堂内に安置して、みなさまに拝んでいただきます。

お地蔵さまを讃嘆する呪文である地蔵真言は、「オン カーカー カビサンマエ ソワカ」で、「類まれな尊いお地蔵さま」ということです。ここで「カーカー」は、「呵呵大笑」の「呵呵」に通じ、笑うということです。更には「カカさま」という母の呼び名の元になっているという説があります。大震災という苦しみを、お地蔵さまが身代りとなって受けて下さり、私たちに笑顔をとり戻してほしいという願いが、この度の「一心地蔵」さまにも込められていることでしょう。これからは一心に復興に向かう地蔵として手を合わせていきます。必ずや母親の懐に抱かれるような安らぎの日々が訪れると信じて。

ここでお知らせ致します。2月のカンボジア・エコー募金は、180回×3円で540円でした。ありがとうございました。

それでは又、3月21日よりお耳にかかりましょう。

【第1051話】 「りんごのきもち」 2017(平成29)年3月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1051話です。

戦後最初のヒット曲と言われる「リンゴの唄」。復興のシンボルとなった歌です。そして、山元町の特産品のひとつにりんごがあります。そんなことから高橋厚さんは、東日本大震災発生からわずか11日目に立ち上げた災害臨時FMラジオ局を「りんごラジオ」と命名しました。始まりは町役場の玄関の一画です。被災者がごった返す中で、高橋さんはマイクに向かい続けました。

高橋さんは、元東北放送のアナンウンサーでした。退職後たまたま町内に移住して暮らしていたのです。それまでのアナウンサーの経験と人との縁などが、いち早い開局につながったのでしょう。そして、混乱している時こそ、正確な情報を伝えなければという放送人としての使命感を実現したのはさすがです。

当時の山元町は外からの情報も入って来なければ、こちらの情報も外に発信できていないという孤立感がありました。そんな時りんごラジオは、町の被災状況や生活情報を伝えてきたのです。そして緊急事態が過ぎて復興に向かう過程においても、町民の声を掬い上げてきました。悲しい話もうれしいことも、分け隔てなく採り上げ、町民に寄り添ってきました。高橋さんは町民全員にマイクに向かってもらうことが夢だと仰っていましたが、果たして目標は達成できたのでしょうか。

残念ながら、りんごラジオはこの3月末で閉局になるというのです。公設民営で開局し、数度にわたって放送免許を更新してきました。しかし町としては、昨年12月にJR常磐線が運行再開するなど、復興に一定程度めどが付いたので、閉局を決断したということです。

私はりんごラジオで月1回「文明和尚の作務タイムズ」という番組を担当してきました。実はそれ以前に、高橋さんとは出会っているのです。今から35年前の昭和57年、東北新幹線開業記念の歌の募集があり、私の応募した『故郷は僕に微笑む』という歌詞が、入選して郷ひろみが歌うことになりました。その発表会での司会が、東北放送のアナウンサーだった高橋さんでした。壇上で入選の感想はとインタビューされました。「僧侶として修行中の私の頭と同様、東北は今後ますます輝いてほしい」と答えたことを覚えています。確かに東北新幹線の開業は、新しい東北の幕開けを告げるものだったような気がします。

今、町は復興の姿を現しはじめ、りんごラジオは姿を消そうとしています。今度は私が高橋さんにインタビューしたいところです。「町の復興についてどう思いますか」。高橋さんは「りんごラジオは十分に役目を果たした。もうりんごは何にもいわない」と言うでしょうか。町民全員でりんごの気持をよくわかって、おかげさまでここまで来ました、ありがとうございますと、合掌の手をマイクに見立てて、御礼の声を届けたいものです。

それでは又、3月11日よりお耳にかかりましょう。

【第1050話】 「写経の力」 2017(平成29)年2月21日-28日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1050話です。

経典を書き写す写経は、1345年前の天武天皇2年(672)に行われていたと『日本書紀』にあります。印刷技術のない時代では、書き写すことがすべてなわけです。更に経典は仏の教えそのものであり、それ自体が仏であるという信仰がありました。依って写経にはたいへんな功徳があると考えられました。印刷の手段としてだけでなく、信仰・供養事として、何か願いを込めて写経するということも行われてきました。

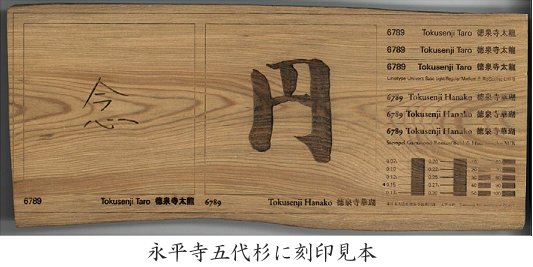

さて、私が兼務住職を勤める徳泉寺は、東日本大震災の大津波で本堂などすべてが流されました。しかし本尊のお釈迦さまだけは無事発見されました。みなさまの心の支えになりたい一心で踏み止まったと信じて「一心本尊」と名付けられました。その本尊さまを安置し、被災地のみなさんの拠りどころとなる本堂を再建しよう。そのため全国のみなさまに、はがきに一心に一文字を写経して、一口5千円の納経料を納めていただき、再建につなげようと発願しました。本堂再建の暁には、はがきは一心本尊さまの下に納めて永代に供養します。また大本山永平寺から贈られた樹齢650年という五代杉で木札をつくり、それにすべての一文字を刻印して、本堂の壁に掲げます。

おかげさまで北海道から沖縄まで、多くの方に写経をしていただきました。そして、発願してから5年が経とうという今年になって、各地の新聞に「はがき一文字写経」の記事が掲載されました。東京・神奈川・千葉・埼玉や静岡・富山・大阪、そして福島・山形・秋田・青森などです。連日申し込みの電話が鳴り、続々はがき一文字写経が届きました。

同じ曹洞宗ですので他人ごとに思えないという方。被災地に何ができるかわからないでいたが、これならできますという方。来年まで生きられるかどうかわからないので、最後に何か残しておきたいという女性。家中で写経しますという5人家族の方。最近子どもさんを亡くしてその供養にという母親。募金はあまり信用できずにいたが、こういう写経なら是非にという90過ぎの女性。みなさんそれぞれに、仏さまを拝み、自分を見つめ、復興を願い、尊い一文字を寄せて下さいました。

更にはこういう方がいらっしゃいました。そのご夫婦はわざわざ一文字写経を書くために、寺を訪ねて来られました。なんと秋田県からです。朝に車で出かけてきて、その日のうちに戻るというのです。このはがき一文字写経は、申込者に専用のはがきを送り、それに写経して送っていただくというものです。全国どこからでも手軽に納経できるので、我ながらいいアイディアと思っていました。しかし秋田県のご夫婦は、写経の神髄を極めるが如く、寺という聖域で一心に筆を執ってこそ功徳があるのだということを示していかれました。一文字とはいえ、写経された文字は仏さまなのです。千年以上前からそのように受け継がれてきた仏事です。千年に一度の大震災を鎮める力も宿っていると信じます。

それでは又、3月1日よりお耳にかかりましょう。

※「はがき一文字写経」をご希望の方はこちら 徳泉寺 写経ページ

【第1049話】 「涅槃の月」 2017(平成29)年2月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1049話です。

「願はくは 花の下にて春死なむ その如月(きさらぎ)の望月のころ」西行法師の有名な歌です。如月は2月、望月は満月のことで、陰暦の2月15日を指します。まさにお釈迦さまが亡くなった日です。そして、西行法師はこの歌の如く、建久元年(1190)2月16日に亡くなっています。あたかも辞世の歌のようですが、実際は亡くなる10年も前に作られていたようです。亡くなる今いまの心境ではなく、自分の望む最期の時、即ちお釈迦さまと同じ日に旅立ちたいと願った歌でしょう。実際その通りになったのですから、驚きです。

お釈迦さまが亡くなった時の様子は、涅槃図に描かれています。この時期、お寺では本堂に涅槃図を掲げて、お釈迦さまのご遺徳を偲びます。涅槃図には亡くなった2月15日を象徴するように、大きな満月が描かれています。たいていは絵の上部真ん中に位置し、白っぽい色合いです。ところが徳本寺の涅槃図の月は、赤い月です。太陽と見間違うほどですが、決して太陽であるはずはありません。遺教経に「沙羅双樹の間において、将に涅槃に入りたまわんとす。この時中夜寂然として声(おと)無し」とあるように、お釈迦さまは、夜更けの静まり返った沙羅双樹の間で、最後の教えを弟子たちに説いて亡くなられました。

さてふつう月は白か黄色に見えます。ところが赤く見えるときもあるのです。それは地平線近くにあるときだそうです。光は青から赤まで様々な色が混じって、全体としては白っぽく見えます。青い光は大気を長く通過するうちに散乱しますが、赤は散乱し難いそうです。地平線近くでは大気の層が厚いため、赤い色だけが視界に入ることになります。また、地上に湿った暖かい空気があるときも、赤く見えやすいと言います。それは気象が不安定なときでもあります。そんなとき異常なことが起こらないとも限りません。だからでしょうか、赤い月は不吉なことが起こる前ぶれだなどといわれることがあります。しかし直接の因果関係は考えられません。

それにしても、徳本寺の涅槃図の月はどうして赤いのでしょう。満月は余ることなく欠けることのないお釈迦さまの教えの象徴でもあります。そのことを更に強調したいがためでしょうか。もしかしたら、赤い月のもうひとつの言い伝えである、赤い月を見ると願い事が叶うということを表したかったのでしょうか。いずれにしても満月はお釈迦さまの尊い教えで、私たちの悩み苦しみという心の闇を照らして下さるものです。

そういえば、今年生誕450年を迎える伊達政宗の辞世の歌はこうです。「曇りなき心の月をさき立てて 浮世の闇を照らしてぞ行く」お釈迦さまの心境のようです。西行といい政宗といい、その道を究めて、突き(月)進んだ生涯が偲ばれます。

ここでお知らせ致します。1月のカンボジア・エコー募金は、218回×3円で654円でした。ありがとうございました。

それでは又、2月21日よりお耳にかかりましょう。