テレホン法話 一覧

【第759話】 「玄関の言葉」 2009(平成21)年1月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第759話です。

1月8日の河北新報(※)に「カンボジアに小学校建設」「17年の活動支えた亡き母にささぐ」という4段抜きの見出しが躍っていました。一昨年2月、私がボランティアの関連でカンボジアに行っている時に、母は危篤状態になり、間もなく亡くなりました。そいうこともあり、母の追善供養にカンボジアに小学校を建設しようと発願致しました。昨年11月ドップ・トノット村に小学校1棟5教室が完成。12月8日現地で贈呈式が行われました。そのことが新聞で紹介されというわけです。

その日は早朝から、「新聞見ました。お母さんもお喜びでしょう」などという電話を何人もの方からいただきました。また、私はちょうど年始廻りで、お正月のお札を檀家さんに配り歩いているときです。行く先々で「新聞を見ました」「立派な学校ですね」などと声をかけていただき、嬉しい限りでした。

そんな皆さんの温かい言葉に寒さも忘れて、Aさんのお宅に伺った時のことです。玄関に入ってびっくりしました。「静かなる枝に 佳き花の 香るらん」という文字が紙に書かれて張り出してありました。それは贈呈式の折に、小学校の校庭に木製の記念碑を作ったので何か書いて下さいと言われ、私が即興で書いた言葉です。その記念碑の写真も新聞に掲載されました。その言葉はドップ・トノット・シズエ小学校という学校名に因んだものです。「シズエ(静枝)」は亡き母の名前です。

Aさんはおっしゃいます。「新聞に載ったこの言葉が気に入って思わず書き写しました。間もなく和尚さんが年始廻りにいらっしゃるだろうからと私の気持ちを伝えたくて、こうして玄関に貼っておいたのです」。母の名前と戒名から字をいただいて、五七五と並べただけの言葉でしたのに恐縮致しました。ただ、「静枝」という名前に掛けて、カンボジアの子どもたちには、素直な心で、みなさんの人生というそれぞれの枝に佳い花を咲かせてもらいたいという願いは込めたつもりです。

曹洞宗の教えには「愛語」というのがあります。母親がわが子をいとおしんでかける言葉には何の邪念もありません。うれしいときはうれしいように、悲しいときは悲しいように、心から出る言葉が愛語です。「新聞を見ましたよ」と電話や直接お声をかけていただき、それも愛語に思えました。それが更に、伝えたい言葉を書き出して出迎えて下さるとは、何というおもてなしでしょう。もうその玄関には、暖かい春の佳き香りが漂っているかのようでした。「玄関に "迎え言葉"貼る 佳き人かな」

それでは又、2月1日よりお耳にかかりましょう。

※ 「行事」 のページをご参照下さい。

【第758話】 「天下の剣」 2009(平成21)年1月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第758話です。

「箱根の山は天下の険」と歌われているように、本当に険しい地形なのでしょう。どうしてそんな山を登る駅伝を思いついたのでしょうか。ともあれ、箱根駅伝は東京・大手町から神奈川・芦ノ湖往復10区間217.9㌔で2日間にわたって繰り広げられ、今や正月の風物詩にもなっています。

しかし、走る学生にとっては、風物詩などと呑気なことは言っていられません。取り分け、往路の5区は10区間のうち距離も一番長く23.4㌔で、標高差は864㍍という山登りの区間です。その山登りのコースで、特に様々なドラマを生んできました。今年もとんでもないドラマがありました。

東洋大学の1年生柏原竜二選手は、9位でたすきを受け取りました。そして、トップとの差は絶望的とも思える4分58秒もあります。しかし、絶望的と思っているのは周りの人たちだけで、本人は「どうせつぶれるなら、ガンガンいってつぶれよう」という気概だったようです。平坦を走るかのように山を登り、8人を抜き去り、区間新記録を立てトップでゴール。東洋大学に初の往路優勝をもたらしました。

東洋大学はこの1年生の奇跡的な活躍に刺激を受けたかのように、翌日の復路のレースにおいても、粘り強い戦いを続け、とうとう総合優勝を果たしました。陸上部員の不祥事もあり、監督も辞任し、出場さえ危ぶまれていた東洋大学の優勝を予想した人は、果たしていたでしょうか。1年生とは思えないほどの、まさに前向きな気持ちと走りっぷりが、チーム全体の士気を高めたのでしょう。

それもそのはずです。柏原選手は、「奇跡は信じるだけでは起きない。起こそうとすれば起きる」この言葉を座右の銘としているとか。なるほど、私たちは何か困ったときに、奇跡を信ずるというよりは、奇跡が起こらないかな等と、ただ漫然と過ごすことがあります。それは自分が何もしなければ、奇跡も幸運も訪れないということに気づいていないからです。

昨年は「誰でも良かった」などと嘯(うそぶ)いて、自分のやる気のなさを棚に上げ、悪いことの全てを他人のせいにして、ナイフを振り回す事件が相次ぎました。今年は人頼みの生き方ではなく、自らを奮い立たせられるようでありたいものです。そのためには、ナイフならぬ、柏原選手の走った「天下の〈剣〉」を持って、腑抜けた心を成敗しましょうか。

ここでご報告致します。12月のカンボジアエコー募金は310回×3円で930円でした。ありがとうございました。

それでは又、1月21日よりお耳にかかりましょう。

第757話 「牛ドン (首領)おかわり」(2009.1.1-1.10)

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第757話です。

あけましておめでとうございます。今年はうし年ですが、「牛の耳」と書いて「牛耳る」という言葉があります。元々は「牛耳を執る」ということだそうです。その語源は中国の春秋戦国時代に、諸国の君主が同盟を結ぶ儀式のとき、盟主となる者が牛の耳を割いて血を採り、これを順番にすすって同盟を誓ったという故事から来ています。

お正月早々いささか野蛮な話で恐縮ですが、ここから「牛耳を執る」とは、同盟や団体の支配者となることを意味するようになりました。転じて、組織などを自分の意のままに動かすことを「牛耳る」というわけです。

さて、春秋時代から千年も経た今から約千五百年前、達磨大師がインドから中国に渡り、禅の教えを伝えました。その時、神光(しんこう)という修行僧が達磨大師に弟子入りを志願しました。神光はその求道心の篤きことを示すために、牛の耳ならぬ、自らの左の臂(ひじ)を断って、達磨大師に懇願されました。

そして神光は尋ねます。「私の心は不安定な有様です。どうしたら安らかな心になるのでしょうか」「その不安な心をここに出してみなさい」「いや、今ここに持ち出すことはできません」「不安な心を持ち出すことができないとわかったということが、安心を得たということだ」と、達磨大師は答えられたといいます。

自分中心の考え方が、妄想分別を生じさせます。好きだと思っていたのに嫌われた。得したいと思っていたのに損をした。すべて自分中心に事が運ばない時に、不安は募ります。そして、他人の迷惑を顧みず、自分の思いを勝手に通そうとすることを「我がまま」といいます。

中国の春秋時代、諸国の君主が同盟を結んだように、好きだ嫌いだ、損した得したという自分の我がままな心を束ねてコントロールしたい、いわば牛耳りたいものです。そのために臂を断てとは言いません。せめてうし年の今年は、もう少しのんびりと自分の心を反芻(はんすう)して見つめ直すことがいいのではないでしょうか。

自分の我がままな心を牛耳って、他のために尽くせる心の大きなボス的存在の人を、まさに牛

それでは又、1月11日よりお耳にかかりましょう。

第756話 「未曾有(みぞう)のこと」(2008.12.21-12.31)

村の子どもの挨拶

村の子どもの挨拶

年末になって、今年不安に思うことのひとつに、「未曾有(みぞ

それはともかく、世界では文盲(もんもう)—「ぶんもう」ではありませんよ、総理!—といわれる文字の読み書きができない人は、たくさんいます。たとえば、12月8日に徳本寺で小学校を寄贈したカンボジアのドップ・トノット村の人々です。人口千人に満たない集落で、そのうち14歳以下の子どもは約半数を占めます。多くの子どもは基礎教育を受けることができずにおりました。成人でも文字の読み書きができない人が大半です。

それもそのはずで、今まで学校がなかったのです。町場からわずか5–60kmしか離れていないのに、森と川に囲まれて、周りから孤立しています。特に7月から11月の雨季のときは、乾季のときでさえまともな道でないところが、完全にぬかるんで車を寄せつけませんし、川も氾濫し、橋も役に立たないほどです。外部から人が訪れることも難しい状況になります。

ちょっと前まで、幸いに学校に通える子どもたちでも、川を泳いで、森を越え、隣り村の学校に行っていたそうです。当然、6年間通って小学校を卒業できる人は稀です。文字の読み書きができないとしても当然のような劣悪な環境なのです。そんな村にも1棟5教室の立派な小学校が建ち、子どもたちは、雨の日も風の日も学校で勉強できるようになりました。

そのドップ・トノット村の小学校の贈呈式に参列した折、村の子どもの代表は、挨拶の中で「これからしっかり勉強しますので、仏さま、どうか長寿・知恵・健康・美しさという四つの御加護をお与え下さい」と述べていました。熱心な仏教信者の国であるカンボジアで、子どもたちが文字を知り、更に知識・教養を身につけ、仏教の心をより多く吸収できるようになれば、国はどんどん豊かになっていくことでしょう。マンガばかり読んでいる日本人もうかうかしていられません。

これまで学校のなかった村に学校を開校でき、歴史的な日であるとの評価もいただきましたが、まさに未曾有(みぞう)の出来事だったのかもしれません。私にとって、今年一番のうれしいことでもありました。みなさんのうれしいことは何だったのでしょうか。

それでは又、来年1月1日よりお耳にかかりましょう。

第755話「静かな枝」(2008.12.11-12.20)

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第755話です。

この度、徳本寺でカンボジアのドップ・トノット村に小学校を建設致しました。お檀家さんとその贈呈式に参列し、大勢の子どもや村人の前で次のように挨拶をしました。

みなさん、こんにちわ。カンボジアは、こんなにも暑く太陽が輝いていますが、日本は今「冬」という季節です。北風が吹いてとても寒い毎日です。カンボジアと日本では、いろいろ異なることがあります。でも一つ共通していることは、みなさんも私たちも、お釈迦さまの教えを信じているということです。

奇しくも、今日12月8日はお釈迦さまがお悟りを開かれた日です。今から約2500年前、お釈迦さまは菩提樹の下で、この世は縁によって、お互い支え合って生かされているということを究められました。この時「仏教」が誕生したのです。

今から16年前、私が最初にカンボジア訪問したとき、みなさんのように、きらきら瞳を輝かせている素直な子どもたちにたくさん出会いました。それからずっと縁を繋いできて、今回の訪問が9回目になります。昨年2月にもシャンティ国際ボランティア会カンボジア事務所に移動図書館車を贈呈するために訪れました。

しかしその時、日本で私の母が危篤状態になりました。急いで日本に戻りましたが、一言の言葉も交わすことができずに、間もなく母は亡くなりました。素直に生きることの大切さを、母に教えられて育ちました。そして、素直に生きているカンボジアの子どもたちに出会って、今日までカンボジアと縁が繋がっています。

今はもう母に対してできなくなった恩返しを、何らかの形でカンボジアに伝えたいと願っていました。母へのメモリアル、亡き母からの贈り物というつもりで「ドップ・トノット・シズエ小学校」を建てさせていただきました。学校名に「シズエ(静枝)」とあるのは、亡くなった母の名前です。日本語で「静かで穏やかな枝」という意味があります。

菩提樹のような大きな樹に楚々とついている枝のように、時が来れば葉をつけ、また葉を落とす。そよ風にも嵐にも逆らうことなく、自然のままにそよいでいるのが「静かで穏やかな枝」です。それは素直な生き方に通じます。

この学校が、嬉しい時も悲しい時も、みなさんの素直な心を更に育むことにお役立てできたら嬉しい限りです。そしてみなさんは、やがて大きく枝を伸ばし、たくさんの葉をつけ、実を稔らせて下さると信じています。今日12月8日は仏教の誕生日、そしてドップ・トノット・シズエ小学校の誕生日にもなりました。ほんとうにおめでとうございます。

ここでご報告いたします。11月の「カンボジア・エコー募金」は307回×3円で

921円でした。ありがとうございました。

それでは又、12月21日よりお耳にかかりましょう。

第754話 「ゴミんなさい!」(2008-12.01-12.10)

その先生が、中学三年生のクラス担任になって教室に入ったとき、確かに「荒れているクラスだ」と感じました。教室内が雑然として、ゴミがあちらこちらに落ちています。悪循環で、平気でゴミを捨てる生徒が後を絶ちません。

先生の持論として、「教室が汚いと、気持ちも荒(すさ)んでくる」というのがありました。しかし放課後、掃除の時間になっても、手足を動かすのは数人で、あとはただ窓際に立っているだけ。掃除をするように声をかけようものなら、逃げ出して行く始末です。

ある時から先生は、放課後、帰りの時間に「三十秒以内に全員教室を出て行くように」と、生徒たちに声をかけます。そして、誰もいなくなった教室を、先生が一人で黙々と掃除をしました。机、椅子も寸分の狂いもない位に、ピシッと合わせて並べました。

最初はすべてが徒労に終わっていました。翌日、半日も経たないうちに、机の並びは乱れ、ゴミも相変わらず投げ捨てられます。しかし、朝生徒が教室に入って来た瞬間だけでも、整然とした教室を見て、気持ち良くなってくれたらいいと思い、ひとり掃除を続けました。

何日かすると、数人の生徒が掃除中に教室に入って来るようになりました。最初は取り留めもない話をするだけでしたが、段々掃除を手伝ってくれるようになったのです。時をみて、先生はクラス全員に向かってこう言いました。「みんな、一つだけ約束しようや。取りあえず、ゴミはゴミ箱に捨てよう」。そのあたりから、クラスの雰囲気が変わっていったと言います。

また問題児の家庭訪問でも、生徒の部屋を見せてもらい、ある程度掃除が行き届いているようだと、程なく立ち直ることができるだろうと確信するそうです。逆に、部屋もやっぱり荒れている生徒の家には、何度か通って、掃除を手伝ってあげ、立ち直りの糸口をつかんだこともあるそうです。

お釈迦さまの弟子の周利槃特(しゅりはんどく)は、物覚えが悪く、短いお経さえ、すぐに忘れてしまう方でした。お釈迦様は周利槃特に箒を与え、掃き掃除に専念するように諭されました。その結果、遂にお悟りを開かれたと伝えられています。

掃除をすることにより、いらないものが取り除かれ、まわりが清められ、輝いてきます。その清々しい光景を見れば、誰でも心が洗われ、それまで見えなかったものが、見えるようになっても不思議ではありません。

教室にゴミを捨てるような荒れた中学生でも、素直に反省することでしょう。「ゴミんなさい!」と。十二月は大掃除の時期。私たちも心まで洗われるような掃除に専心致しましょう。

それでは、又12/11よりお耳にかかりましょう。

第753話 「光と影」(2008.11.21-11.30)

「表裏一体」という言葉があります。「表」とはいえ「裏」があってはじめて「表」の存在があります。何事も「表」だけでは存在しません。そして、「光」と「影」もその通りです。この世が真っ暗闇であれば、影などはできずに、ただ暗いだけです。光があるから影ができ、影の存在が光を際立たせます。「光」と「影」も表裏一体といえます。

さて、先般、DVD撮影に出演するご縁をいただきました。お葬式の内容等の説明をする映像資料を制作するためです。普通、お葬式にかかる時間は50分程度です。しかし、撮影はとある葬儀会館において、午後2時から準備して、夜を徹して行われ、終了したのは、翌朝の7時頃でした。そして、完成の暁には、15分間ぐらいの映像にまとめられるようです。

たった15分の作品を制作するのに、どうしてそんなにも撮影時間がかかるのか不思議でした。実際に現場に立会ってみて解りました。撮影スタッフも言っていましたが、撮影とは"影との戦い"なんだそうです。暗いところでカメラは役に立ちません。光が必要です。光を当てれば、色々な影ができます。不自然な影はすべて排除しなければなりません。

そして、被写体はできるだけ自然な色合いに映るような光の調整が求められます。そのためには、単にライトで照らせばいいというものではなく、反射板を使い、その角度を変えたりしながら、適正な明るさを出す作業はたいへんなものでした。そういえば、撮影の「撮」という字は、「つまむ・とる」という意味があります。「撮影」とは、まさしく「影をとる」作業なのです。

ところで、「光と影」と同じような表裏一体が人生にもあります。それは「生と死」です。当然、生きている時間が光の当たっているときで、影は死を象徴します。撮影と同じように、死の影には会いたくないと思い、光の調整を怠らないようにしなければなりません。

でも、影を忌み嫌うよりは、影があるからこその光である。死というものがあるから、現在の生が尊いものであり、輝やかせていかなければなりません。そんな思いで生きることが大切です。

人生という映画では、監督は仏さまでしょうか。監督から主役に抜擢された私たち一人ひとりには、さまざまなスポットライトが用意されています。その中で精一杯自分の人生を演じなさいとご先祖さまも、

それでは、又12/1よりお耳にかかりましょう。

第752話 「低音の魅力 詐欺の魔力」(2008.11.11-11.20)

“低音の魅力”で知られた歌手のフランク永井さんが、10月27日に亡くなっていたと大きく報じられました。宮城県出身でした。昭和32年「有楽町で逢いましょう」が大ヒットしてムード歌謡のスターに。ご当地ソングの元祖とも言うべきこの曲は、そごうデパートが東京進出を図ってタイアップしたCMソングだったといいますから、当時としては画期的ともいえる"オシャレな"歌でした。

日本全国の誰もが、「有楽町」という町に行ったことはなくても、この歌によってその名前を知りました。「有楽町」というその名の通り、どんなにか楽しみが有って、華やかな町なんだろうと憧れたことでしょう。まさに一世を風靡した歌だったのです。高度成長期の幕開けを告げる歌でもあったのかもしれません。

そして、奇しき巡り会わせでしょうか、フランク永井さんの死亡報道があった翌日の11月4日、高度成長期の頂点ともいうべき、1990年代の音楽界を席巻したといわれる作曲家でありプロデューサーの小室哲哉が、5億円詐欺容疑で逮捕されました。

安室奈美恵、globeなどの曲を手がけ、4年連続レコード大賞受賞、100万枚以上の売り上げが20曲もあり、一時代を築きました。一時は年収が30億円を超え、納税番付で全国4位にもなっています。それが、海外に進出し事業の失敗による多額の借金を作り、今回の事件につながったとみられています。

「一世を風靡する」「時代を席巻する」いずれも、その時代の人々の心を、何らかの形で捉えて止まないものがあったということでしょう。「有楽町で逢いましょう」が世に出て51年。今も懐かしがられ、歌いつがられている名曲です。それ故に、フランク永井さんの死を、多くの人が悼みました。

一方、世界の音楽市場をも視野に入れて、時代の先端をゆく「小室サウンド」は、自らの不祥事で、不協和音の産物と化しています。果たして、50年後の評価はあるのでしょうか。

音楽が流れているだけで、時代を作ることはできません。あくまでも、その音楽に共鳴する人の心が多く集まって時代となるのでしょう。そのことを忘れて、人の心を欺くようでは、時代の

ここでご報告致します。このテレホン法話を3分間聴いていただくと3円がカンボジア募金になる10月の「エコー募金」は、267回×3円で801円でした。ありがとうございました。

それでは、又11/21よりお耳にかかりましょう。

第751話 「見えない努力」(2008.11.01-11.10)

身長175cm、体重80kgという体格は、プロ野球選手としては、際立っているわけでは

ないでしょう。先般、亘理郡内曹洞宗寺院主催の「第19回当世寺子屋講座」で講演していただいた、プロ野球巨人軍で活躍し、大リーグでも投手を務めた桑田真澄さんは、真近かでお会いしても、決っして大きく感じられませんでした。中学時代は更に華奢(きゃしゃ)だったろうと想像できます。

しかし、野球のセンスは抜群で、打ってよし、投げてよしで「向うところ敵なし、前途洋々たる」ものだったそうです。自信満々でPL学園の野球部に入部。そこで、初めての挫折感を味わいます。先輩は勿論、同級生の中にも、ずば抜けた体格で、目を見張るようなバッティングをする選手がゴロゴロいたのです。

自分の投げるボールなど、どこにも通用しないことを思い知らされます。自分の力が発揮できるもっと弱いチームの学校に転校しようと本気で思ったそうです。「大好きな野球を途中でやめてどうするの。補欠でも何でもいいから、続けることを考えなさい」という母親の言葉で、目が覚めます。他の選手に較べて、野球では敵わないところがたくさんある。それなら"見えない努力"をしようと思い立ちます。そこが15歳の少年とは思えない非凡さです。

寮生活で、みんなは毎朝6時30分の起床の時、ひとりそっと6時に起きて、10分間のトイレ掃除と20分間のグラウンドの草取りを心がけるのです。便器二つ程度をきれいにするぐらいと、わずかの面積の草を取るだけです。その努力によって、速いボールを投げられるとか、ホームランを打てるようになるというものではありません。

しかし、黙々と続けていくうちに、周りが変わってきました。「しまった、ヒットを打たれた」と思っても、誰かがファインプレーでアウトにしてくれたり、「平凡なフライを打った」と思ったところが、風が味方して、ホームランになったりという具合です。

周りをきれいにしていると、何よりも、自分の心もピカピカに磨かれ、立居振舞いに自信が生まれます。人々をひきつけ、良い巡り合わせがあっても不思議ではありません。いわゆる「陰徳を積む」ということでしょうか。

そして「陰徳あれば陽報あり」と言われるように、陰徳には善いが報いがついてまわるのかもしれません。勿論、最初からそれだけを期待して善いことをしても陰徳にはなりません。陰徳に損得は似合いません。“見えない努力” とは、結果は見ないで、“ただ” 行うことです。

それでは、又11/11よりお耳にかかりましょう。

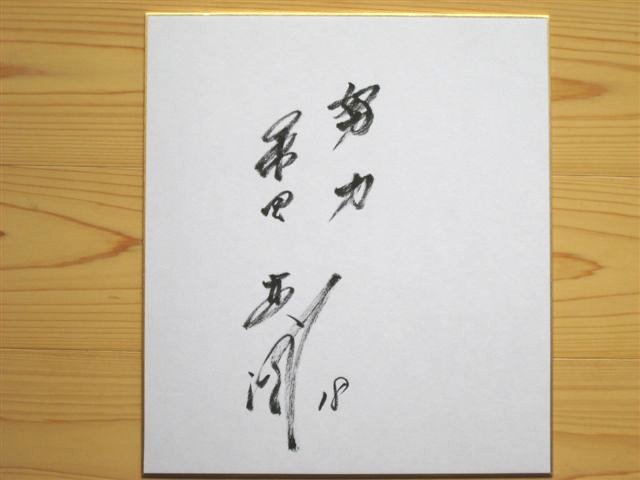

桑田真澄サイン色紙

第750話 「石文(いしぶみ)」(2008.10.21-10.31)

「わたし、死んだら死体の役で使ってほしいの。そこまで俳優やりたいのね」とは、女優の桃井かおりさんの弁です。その桃井かおりさんは出演していませんでしたが、映画「おくりびと」には、たくさんの死体役の俳優が出演していました。それもそのはず、納棺師のお話だからです。

納棺師とは、ご遺体を収めるときに、体を清めたり、死化粧(しにげしょう)を施したりして、新たな旅立ちのお手伝いをする人のことです。納棺師はまるで手品師のように、流れるような手の動きで、実にご遺体をいとおしむようにして、美しく清らかな姿に生まれ変わらせていきます。そこでは、ご遺体は勿論のこと、納棺師も無言のままで所作が行われます。静謐(せいひつ)且つ、厳かな時間が流れ、ご遺族の中には、悲しい中にも感動すら覚える人もいます。

そして、この映画のもう一つのキーワードは、文字通り「石文(いしぶみ)」です。人々がまだ言葉を持っていなかったころ、お互いに石を交換し合って、その気持を伝えたという「石の文(ふみ)」のことです。丸く小さな石をもらえば、相手の優しさを思うかもしれません。大きくゴツゴツした石なら、激しい心を感じるでしょうか。

映画の主人公の納棺師は、幼い頃自分と母を置いて家を出て行った父親を、どうしても許すことができませんでした。しかし、一度だけ河原で父と交わした「石文」が手元に残っていました。ある時、行方不明同然だった父が死んだとの報せが入ります。父の死に顔と対面しても、あまりにみすぼらしい姿に、父と判別ができません。でも、納棺師の本能で、遺体を清めていくうちに、昔の父の顔になっていきます。しかも、合わされた父の手には、固いものが握られていました。それは・・・・。

言葉のない時代の石文には、何も書かれていません。しかし固い石は、いつまでもその形が変わりません。その時交わしたお互いの心も、その通りでありたいという願いでもあるのでしょう。

もの言わぬ死体、あるいは死体役の俳優は、ひと言の言葉も発することはありません。しかし、そこから伝わるメッセージは、何千何万語にも匹敵することを、この映画は伝えています。「石文」もその通りです。

生きていて、無駄口をたたくことの多い私たちですが、大事な方との意思の疎通はできているのでしょうか。モジモジとして「石文」ならぬ足踏み状態になっていませんか。

ここでご報告致します。9月のカンボジア「エコー募金」は、154回×3回で462円でした。ありがとうございました。

それでは、又11/1よりお耳にかかりましょう。