テレホン法話 一覧

【第828話】 「心のかけはし」 2010(平成22)年12月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第828話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第828話です。

年末の代表的テレビ番組は「紅白歌合戦」ですが、歌で戦いを交わすというのも、考えてみれば無粋なことです。他に戦いがないほど平和だというのであれば結構ですが・・・。軽口はともかく、歌は世につれ人につれ、一曲の歌で、その年を思うこともできます。わずか数分間の歌でも、聴く人が、自分の人生と照らし合わせて、歌の中で追体験や共感できることがあると、長編小説を読んだ以上の感動を呼ぶこともあります。心に沁みれば、励まされたり、癒されたりということにもなります。

曹洞宗ボランティア会がその前身である、SVAシャンティ国際ボランティア会が、来年30周年を迎えます。それを記念して「SVAの歌」を作ろうということになりました。行きがかり上、私が歌詞を書き、曲は作曲家の土田有紀さんに依頼しました。歌は小学5年生の佐藤萌夏ちゃんです。SVAの30年の思いと、これからもみなさんと共にSVAは歩んでいきますというメッセージが狙いです。SVAは数え切れない「ありがとう」の言葉をつなぎながら、アジアの子どもたちへ絵本でかけはしを架けていく、これまでもこれからも。そんなことを伝えるべく『シャンティ心のかけはし』という歌になり、CD化されました。

土田さんがSVAの思いをすべて汲み取ったかのように、スケールの大きな曲に仕上げ下さいました。萌夏ちゃんはアジアの子どもの代表のような感じで、心から「ありがとう」の思いを込めて歌ってくれました。先日その発表披露が、SVA関係者の集いで行われました。エンディングのところは、みんなで大合唱になり、たいへん盛り上がりました。たいていの人は初めて聴いた歌なのですが、何人もの人が目を潤ませていました。SVAに関わりのない人が聴いたら、ただの歌にしか聞こえないかもしれません。しかし、SVAに思いを抱き、アジアの子どもたちに思いを馳せている人にとっては、「ありがとう」の一言を聴いただけでも、特別な感慨が込み上げてきたのでしょう。これまで出会った子どもたちの輝く瞳や、こぼれる笑顔が浮かんだのかもしれません。

♪ありがとうの言葉は それぞれ違っていても

心はひとつ 願いを結ぶ 架け橋に

シャンティ シャンティ これまでもありがとう

シャンティ シャンティ これからもありがとう

歌は聴く人の思いによって、心を潤す潤滑油になり得ます。歌は私たちに大いなるエネルギーを与えてくれる力があります。まさに歌の力は「歌力発電」です。みなさまも今年心に残った歌を、来年へ向かう架け橋にして、良いお年をお迎え下さい。

それでは又、来年1月1日よりお耳にかかりましょう。

【第827話】 「大地に書く文字」 2010(平成22)年12月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第827話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第827話です。

「みちのく路を"緑の疾風"が、美しいグリーンの矢を描いて疾駆した」。1982年6月23日東北新幹線が大宮―盛岡間で初めて走った時の新聞記事の書き出しです。しかも「暫定開業」だったとかいてあります。あれから28年、とうとう東北新幹線が「全線開業」しました。12月4日東京―新青森間674.9キロを最短3時間20分で結ぶ新幹線が走りました。

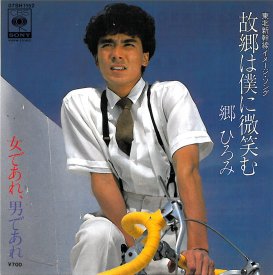

東北新幹線の「暫定開業」当時、みちのくは熱気を帯びていました。私も個人的な思い入れがありました。というのも、東北新幹線の開業にあたり、「東北新幹線の歌」の募集があり、私の作詞した歌詞が入選し、歌手の郷ひろみさんが歌ってレコードになったからです。「故郷は僕に微笑む」という歌です。募集を知った時、たまたま手元にあった新聞広告の裏に、思いつくまま書いた歌詞でした。思いつくままと言っても、坊さんになるために修行で故郷を離れ、友達ともしばらく会っていない状態の頃でしたので、友達のことを思いながら書いたような気がします。そんな思いが歌になり、世に出て、人の知るところとなり、しばらくぶりの友達から連絡が入ったりもしました。まさに故郷は僕に微笑んでくれたのです。

その歌詞の一節に「黒い大地に希望という文字描き、青い大空に勇気という雲浮かべよう」と書きました。それまで自分の足元にある故郷がよく見えていませんでした。というより、故郷以外のところが良さそうに思えたのでしょう。しかし、これからはこの故郷で坊さんとして生きていくのが自分の道なのだという漠然としたものがあったのかもしれません。だからこの大空から勇気をもらい、この大地で希望を実現しようと歌いました。

作家のマーク・トウェインの言葉に「20年後あなたは やったことより やらなかったことに失望する」というのがあります。28年前、希望という文字を書いていなければどうなっていたかわかりません。がむしゃらだったかもしれませんが、書いたおかげで失望はしていません。何事も諦めて最初からやらないというのは、更に何も生むことはないでしょう。青森まで伸びた新幹線も、財政難など様々な事情からミニ新幹線という選択肢があったにもかかわらず、フル規格にこだわった青森県の熱意が失望を消し去って、青森県に希望をもたらしました。

さて、積年の思いが実って東北新幹線は全線開業に漕ぎつけました。私たちの人生はまだ完結していないのですから、全線開業とはいきません。暫定開業みたいなものです。全線開業まで20年あるでしょうか。何年あろうと、その時失望だけはしたくないものです。だからあなたが立っている大地に、今書くべき文字をしっかり記しましょう。人生は疾風の如く過ぎ去るものなのですから。今年もあとわずかです。

ここでご報告致します。11月のカンボジア・エコー募金は、285回×3円で855円でした。ありがとうございました。

それでは又、12月21日よりお耳にかかりましょう。

【第826話】 「金星(きんぼし)」 2010(平成22)年12月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第826話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第826話です。

宇宙航空研究開発機構の探査機「はやぶさ」の約7年間に及ぶ宇宙の旅は、まさに天文学的数字の60億キロというものでした。小惑星「イトカワ」を探査する目的で2003年5月に打ち上げられ、今年6月地球に帰還しました。2005年11月にイトカワに着陸したものの、その後1年ほど通信が途絶え、行方不明となるなど、様々なトラブルを克服しながら、予定より3年遅れての帰還でした。

しかし、苦労は報われました。はやぶさが持ち帰ったカプセル内の微粒子は、小惑星「イトカワ」のものだということが解りました。約1500個の微粒子は、大きさがほとんど0.01ミリ以下という小さいものでしたが、はやぶさ本体が着陸した際の衝撃で巻き上げられたもののようです。電子顕微鏡で一粒ずつ調べたところ、地球上の鉱物とは異なる成分であることが確認されました。

今後、詳細な分析が進められると、微粒子がどれだけの熱を受けたかがわかり、小惑星のでき方の謎に迫ることができるとか。イトカワは太陽が誕生したころにできた姿をとどめている「太陽系の化石」のような存在なのだそうです。そのため今回の微粒子の分析は、太陽系の成り立ちの解明につながるという画期的な結果が期待されています。

さて、仏教も宇宙との関わりなしには語れません。ご存じのように、12月8日はお釈迦さまがお悟りを開かれた成道会(じょうどうえ)即ち仏教の誕生日です。2500年も前のことです。お釈迦さまはそれまで、6年間山に籠って難行苦行を重ねていました。しかし、そのようなことでは、目指す心の解放という解決にはならないという思いに到ります。そこで、山を下り、大きな菩提樹の根元に草を敷き、坐禅三昧に入ります。7日間坐り続け、12月8日の暁(あけ)の明星つまり金星を見て、忽念として心の中に光が差し込んだような境地になりました。こうしてお悟りを開かれたのです。お悟りとは、乱暴な言い方をすれば、難解な問題に取り組んで、何日も苦しんだ後に、突然に答が解ったときのあのスッキリ感に似ているかもしれません。

お釈迦さまのお悟りは、直接的には金星の小さな光に触発されたと言えるでしょう。探査機「はやぶさ」が持ち帰った小さな粒も、太陽系の謎の解明につながるかもしれません。何事も求める強い意志があれば、困難を克服し、またどんなささやかな状況の中からでも、真実を見出すことができるというものです。はやぶさが月以外の天体に着陸し、小惑星の物質を世界で初めて持ち帰ったのは「大金星」だと称えられています。私たちもそれぞれの道で精進し、お悟りの境地を求め、お釈迦さまと同じように、すべての執着を離れて、真の安らかな心もちになれたら、金星(きんせい)ならぬ、人生の金星(きんぼし)を得たも同然です。それは金銭を超えた天文学的ともいえる大きな価値があることなのです。宇宙の話だからと言って、上の空で聞かないで下さい。

それでは又、12月11日よりお耳にかかりましょう。

【第825話】 「平常心」 2010(平成22)年11月21日-30日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第825話です。

体操の平均台は幅10センチ高さ1.2メートル長さ5メートルだそうです。ちょっと次の平均台を想像してみて下さい。長さはそのまま5メートルで、幅は倍の20センチ、高さはゼロ、つまり地面に着いたままの平均台です。これなら誰でも渡ることができるでしょう。目を閉じても可能かもしれません。しかし、一回渡るごとに10センチずつ高さを上げていくことにします。10回渡って1メートルの高さになります。まだ大丈夫でしょうか。20回なら2メートルです。ちょっと勇気がいります。30回で3メートル。もはや渡れる人は稀でしょう。63回なら6メートル30センチにもなります。ほぼ、二階建て住宅の屋根の高さと同じです。とても平常心ではいられないでしょう。

大相撲九州場所2日目、横綱白鵬は、平幕の稀勢の里に寄り切られて敗れました。これによって今年1月から6場所かけて積み上げてきた白星が63で止まりました。双葉山の持つ歴代1位の「69」連勝にわずか及びませんでした。白鵬の実力からして、現在の相撲界には、五分にわたりあえる力士は見当たらないような気がします。ですから、双葉山の記録を抜くことは、十中八九間違いのないことだと、おおかたの人は確信していたかもしれません。しかし、「わずか及ばない」というその「わずか」や、「十中八九」を完全にする残りの「ひとつふたつ」は、周りが想像するより、本人にとっては、とてつもない壁のように思えたかもしれません。普通なら負けそうもない、これまでの対戦成績が11連勝中だった稀勢の里に完敗したのですから。

過去に1メートルや2メートルの高みに立っても、平常心を保って勝負をしてきた力士はたくさんいました。しかし、6メートルの高みを見たのは、双葉山と白鵬だけです。そこで平常心を保てたのは、やはり偉大です。それでも残念ながら、いつかはその高さから落ちる時があります。せっかく積み上げてきた高さも、目標まであと一歩及ばなかった。問題はその後の心もちです。双葉山は連勝が途絶えたあと、更に2連敗したそうです。白鵬は実は、昨年夏場所の14日目に琴欧州に敗れ34連勝目を逃しています。しかし、その後、平常心を取り戻し、奇しくも今年初場所の14日目、その琴欧州に勝ったのが63連勝の始まりでした。今回も連勝が途切れても、連敗はしていません。

正岡子規は言っています。「悟りとは平気で死ぬことではなく、平気で生きていくことだ」と。私たちは今どんな平均台を渡っているのでしょうか。もしかしたら、高さはあまりなくても、何度も落ちることがあるかもしれません。落ちても落ちても、平気で生きていくには、あせらず腐らず平常心を保つことが肝要です。平均台とは、バランスを保って演技することから名づけられたとか。平常心とはまさに常に心を平にして、バランスが保たれている状態のことです。

それでは又、12月1日よりお耳にかかりましょう。

【第824話】 「朝シャン」 2010(平成22)年11月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第824話です。

世の中には「揺り戻し」というものがあるようです。今から12年前のある調査で、小中学生の3人に1人が日の出や日没を見たことがないという結果が出ました。当然の如く、朝食をとらない子どもも増えていました。この背景には、親が早く起きられず、朝食が用意されていないという事情がありました。その代わり深夜に大食いをする傾向も見られました。多忙な大人たちが「夜型社会」を生み出していたのです。

ところが、それから干支も一回りした今年は、「朝活」といって、朝にいろいろ活動することがブームだそうです。思えば12年前の小中学生たちが社会人になったり、それに近い年齢になっている時期です。「朝型生活に関する調査」よると、「最近、朝型生活に変わった人」は59.9パーセント、「今後、朝型生活に変更したい人」は31.3パーセントもいましたが、「夜型生活を送っている人」は8.8パーセントだけでした。夜型から朝型への変化の兆しが見えると言っていいのでしょうか。

だいぶ前から、志のある方は、早朝の様々な勉強会に参加していましたし、学校でも朝の読書の時間を設けているところもたくさんありました。ランニングやヨガの愛好会なども普通にあったでしょう。加えて、昔は朝ごはん抜きが当たり前だったのに、今や朝からラーメンを食べたり、カレーを食べる人が増えているとか。もっとも、カレーは大リーグのイチロー選手がそうしていることの影響のようです。更には「朝シャン」といっても、一昔前の朝のシャンプーではなく、朝シャンパンを飲み優雅なひとときを過ごすサービスを、売りにするホテルもあるそうです。ここまで来ると、単なるブームだけの一過性で終わってしまうのではないかと危惧されます。

私たち僧侶も朝こそ命です。修行時代は朝4時に起床、坐禅、本堂での朝のお勤め、内外の清掃等が一連の流れの中で粛々と行われます。朝を尊ぶのは、単なる昨日の続きではなく、新しい一日の始まりだからです。まったく昨日と同じような気候や時間の流れかもしれませんが、今日という日は、誰しもが生まれて初めて迎える日です。だから、毎日同じお経を挙げたとしても、「今日のお経」は生涯で、最初で最後のお経だから尊いし、挙げる意義があります。今日という日に出会えた有り難さに、先ず感謝して、一日を始めるという思いは大切です。

人間の体は、朝の光を脳の奥で感じることで、体内時計がリセットされ、「新しい一日」が始まることを意識できるそうです。逆に、夜強い光を浴びれば、体が昼間と勘違し、時差ボケ状態になるとか。ほんとうに朝の光や時間を意識するなら、シャンパンを飲むという過激な行為より、朝の坐禅が打って付です。たとえ5分でも坐れば、身も心もシャンとなり、今日出会えた命に感謝できます。そんな坐禅での「朝シャン」をお勧め致します。

ここでご報告致します。10月のカンボジア・エコー募金は、195回×3円で585円でした。ありがとうございました。

それでは又、11月21日よりお耳にかかりましょう。

【第823話】 「おどろきの風」 2010(平成22)年11月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第823話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第823話です。

―秋来(き)ぬと目にはさやかに見えねども 風の音にぞおどろれぬる―ご存じ三十六歌仙の一人、藤原敏行(ふじわらのとしゆき)のお歌です。私にはこの秋、2人の悲報という風が、驚き以上の音をたたて届きました。

ひとりは2年後輩の男で、体格が良く、病気の方で逃げて行くような印象でしたが、突然の病魔に襲われての死でした。もうひとりは、幼なじみの優しさが取り柄の笑顔が素敵な男でした。病気にも優しくてしまったのか、60歳の誕生日を迎えて間もなく、体調不良を訴え入院したものの、わずか半月余りで、帰らぬ人となりました。人生の現役真っ只中であっても、無常の風は秋の訪れより、はっきりとやって来ることを、あらためて知らされました。誰であれ、明日をも知れないということでしょうか。

幼なじみの葬儀のとき、彼のお兄さんは彼の名前を大きな声で呼んでこう言いました。「頑張れよ。もう病気になるなよ。元気でな」。今まさに火葬の炉にお棺が入らんとするとき、お棺にすがらんばかりにして弟に対して呼びかけたのでした。既に変わり果てた姿の肉親に向かって、「頑張れ」も「元気で」もあったものではなく、聞く人が聞けば限りなく虚しい言葉に思えるかもしれません。

しかし、お兄さんは、人生半ばで黄泉の途に旅立たなければならなかった弟の無念さを、我がことのように捉えたのでしょう。まだこれからの人生で、ひと花もふた花も咲かせられたはずなのに叶わなかった。いつまでも元気だったお前の姿を心に焼き付けておくから、俺の心の中で、決してもう病気などしないで、頑張って自分のやりたいことに励んでくれと言うつもりだったのではないでしょうか。

曹洞宗をお開きになった道元禅師さまは、晩年病気が重くなって、永平寺より京都に移り、療養しておられました。その時仲秋の名月をご覧になり、―又見んと思いし時の秋だにも 今宵の月にねられやはする―と歌われました。もはや見られないと思った月に会うことができた。体に障るかもしれないが、どうして眠ることができようか。また再び会うことができないかもしれない月への思いでしょう。そしてその10数日後、54歳の生涯を閉じられました。最期の言葉として「生きながら黄泉に陥(おもむ)く」という一偈を残していかれました。肉体の死ですべてが終わるのではなく、生きてきた軌跡を残し、後に残るものがそれを継いでいくとき、死んでも死なない命があります。

私たちはこの月をもう二度と見られないかもしれないなど思うことは、ほとんどないでしょう。しかし、志半ばで死んだふたりは、きっともう一度月を見たいと願ったかもしれません。そして幼なじみのお兄さんの「病気になるな、元気で」という旅立つ弟への餞(はなむけ)の言葉は、まさに「生きながら黄泉に陥(おもむ)いてくれ」という祈りだったのではないでしょうか。

それでは又、11月11日よりお耳にかかりましょう。

【第822話】 「希望というお守り」 2010(平成22)年10月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第822話です。

人は「高さ」に対しては体験しやすいし、ある程度想像も可能ですが、「深さ」に対してはどうでしょう。東京タワーは333メートルの高さがありますが、真下で見上げたことのある人や、写真などでその全体像を容易に想像できます。しかし、その倍もある約700メートルの「深さ」は、想像を絶するものです。8月5日にチリのサンホセ鉱山で起きた落盤事故で、33人の労働者が閉じ込められていたのは、そんなところでした。

その地底より、事故発生から70日目の10月13日、33人全員が無事救出され、「奇跡の生還」を果たしました。「フェニックス(不死鳥)」と呼ばれる救出用のカプセルで、1人ずつ救い出す過去に例のない作戦に世界中が注目しましたが、当初の予定より2カ月も早く救出が完了し、誰もが安堵しました。

奇跡の始まりは、事故発生後17日間も経ってから33人全員の生存が確認されたことです。この間生存が絶望視されたこともあったようですが、地底の33人も地上の家族等多くの関係者がとにかく希望を捨てずに、生きよう、生きていると思い続けたことが、更なる大きな奇跡に結びついたのでしょう。事実現場近くにはチリの国語スペイン語で希望を意味するエスぺランサという名のキャンプができ、夜通し肩を寄せ合って、救出を祈った家族もいました。また33人の一人アリエル・ティコナさんの奥さんは9月14日に女の子を出産しました。そして、赤ちゃんにエスぺランサ(希望)という名前を付けたと言います。

それにしても、生存していることが地上に伝わるまでの17日間は、絶望に苛(さいな)まれることはなかったのでしょうか。一人でなかったことが大きいと言います。しかし、大勢いればそれはそれでお互いの我がままがぶつかり合ったりして、不協和音が生じないとも限りません。報道によれば、自ら志願して最後に救出されたというルイス・ウルスアさんが、最初の17日間からその後も、極限の指導力を発揮したとのこと。閉じ込められたみんなの心がこれ以上「落盤」しないように、規律を守らせ、大黒柱に成りきっていたようです。

ある言葉を思いました。「死ぬほどやれ 死なないから」。「死ぬほど」とは、極限の力を振り絞ることで、そうすれば活路が見出せるということでしょう。死ぬかもしれないと絶望すれば、ほんとうに死は襲ってきます。しかし、死ぬかもしれないが、まだ生きている。だから生きられると希望を捨てなければ、ほんとうに生きられることがあるということです。それを人は奇跡と呼ぶのでしょうか。

スペイン語で「奇跡」を「ミラグロ」といい、元々は奇跡が叶うお守りを指しました。人々は何かを叶えたいとき、様々な形に祈りを託して神に捧げたと言います。たとえわずかでも「希望というお守り」を持ち続ければ、ミラグロ――ミラクルが起きることを教えてくれた今回の出来事でした。まさに――チリ(塵)も積もれば山となる――です。

それでは又、11月1日よりお耳にかかりましょう。

【第821話】 「ぺぺ達磨」 2010(平成22)年10月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第821話です。

10月5日は、今から約1500年前に達磨さんが亡くなられた日「達磨忌」です。達磨さんはインドから中国に正伝の仏法である坐禅を伝えられた方です。達磨さんは禅の真髄を、「廓然無聖(かくねんむしょう)」という言葉で表わしました。雲ひとつない大空のようにカラッとして、澄みきったさわやかな境地で、何事にもこだわらない心もちを言います。

まさにそのように晴れわたった「達磨忌」その日に、達磨さんのような風貌の青年が徳本寺にやってきました。しかもメキシコからです。丸顔で眉は太く、頭も剃っています。ぺぺという愛称です。私の知人の娘さんと結婚をして、メキシコでレストランなどを経営している方です。奥さんである知人の娘さんの実家を訪れていたので、この機会に日本の文化に親しんでいただきたいということで、知人が案内をしてきたというわけです。

知人はぺぺさんに坐禅と写経を体験させたいというのです。娘さんの通訳で、簡単に達磨さんや坐禅のことを説明し、早速坐ってもらいました。足を組む習慣のない人がいきなり坐禅はきつかったでしょうが、かろうじて足を組み、真剣に坐禅を修行しました。

続いて、お経を写す写経にチャレンジです。写経も坐禅と同じで一字一字書くことだけに専念して、一切のこだわりを捨て切って、そこに成りきる行です。墨をすり、筆で読めない字を書くというのは、修行というよりチャレンジという感じだったかもしれません。般若心経を写経したのですが、画数の多い漢字などは、絵を描く感覚かもしれません。横棒を右から左に書いたり、縦棒を下から上に書いたりという具合です。

日本人でも、筆で字を書く人は少数派で、写経をする人は、更に少ないわけですが、ぺぺさんには何事もやってみようという気持ちが表れていました。とても初めて筆を持って、初めて漢字というものを書いたとは思えないしっかりした出来栄えでした。

終わってから、感想を聞くと、坐禅をしている時は、自分がこの世に初めて生まれ出たところにいるような感じだったと言います。達磨さんは、澄みきったこだわりのない境地を説きました。我々も生まれたばかりの頃は、眼も澄みきって、ほんとうに屈託がないあるがままの姿で生きていたはずです。大人になって少しばかり知恵がついたり、体力がついて余計なものを背負い込んでしまいます。

ぺぺさんは右も左も分からない日本で、言われるままに坐禅や写経に打ち込みました。それは赤ちゃんのようなまっさらな心で臨んだから、自分がこの世に初めて生まれ出たところにいると感じたのかもしれません。ぺぺ達磨さん、あなたは十分に禅を体感してくれました。和尚が○(まる)を上げます。

―達磨は丸だ(ダルマはマルダ)―

ここでご報告いたします。9月のカンボジア・エコー募金は、261回×3円で783円でした。ありがとうございました。

それでは又、10月21日よりお耳にかかりましょう。

【第820話】 「心に残る男のトラクター彼岸号」 2010(平成22)年10月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第820話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第820話です。

雨の夜、美女が車から降りようとすると、そこは水たまり。すかさず運転していた男は、自分のコートを水たまりに敷いて、美女の靴が濡れないようにして、車から降ろします。そこに「心に残る男の車云々」というナレーションンが流れます。その昔評判になったとある車のテレビコンマーシャルです。気障な男という見方もありますが、取り敢えずは自分を無にして人に尽くす心に残る男の仕草でした。

さて、先般のお彼岸の中日は、前晩から降り続いた強い雨が、とうとう終日止むことはありませんでした。そんな中、徳本寺においては、お彼岸の先祖供養・施餓鬼会法要が営まれました。悪天候にも関わらず、例年以上の参拝の方が訪れて下さり、有り難いことでした。亘理郡内の和尚様方も16名のご参加をいただき荘厳なる法要が営まれました。

夕方、帰りがけのときです。ある和尚さんの車が、臨時駐車場になっていた空き地のぬかるみにはまって、出られなくなったといいます。晴れていればそんなことはなかったのでしょうが、あいにくの天候で大分地面が軟らかくなっていたようです。たまたまそばにいた檀家のHさんが、知り合いの人にも声をかけ、救出を試みていました。私も手を貸してみましたが、万事休すです。

Hさんはトラクターを持っている近所の家に行ってくれましたが、折悪く留守で、トラクターを借りることができませんでした。するとHさんは30分以上かかるけど、自分の家に戻って持って来ましょうと雨の中出かけました。ややしばらくしてトラクターが到着。牽引ロープを繋ぎ、トラクターで車を引っ張ると、車はたちまちぬかるみから脱出することができました。何馬力のトラクターかはわかりませんが、大の男何十人分もの力を見る思いでした。

車の持ち主の和尚さんが、何度も頭を下げ「何とお礼を申し上げていいのかわかりません。ありがとうございます」と感謝を述べました。Hさんは何事もなかったかのように、手をあげてにっこり笑って、トラクターと共に帰って行きました。その姿は、まるで西部劇のヒーローが馬にまたがって去って行くかのようでした。

たまたま彼岸中の出来事ではありましたが、いつも他の人に手を差し伸べ、彼岸に渡っていただきたいと念じているからこそ出来たHさんの行いだったのではないでしょうか。「己(おの)れ未(いま)だ度(わた)らざる前(さき)に一切衆生(しゅじょう)を度さんと発願し営むなり」と、修証義というお経にもあります。

冒頭のテレビコマーシャルとやや似た天候などの状況ではありましたが、コマーシャルの絵空事のようなしゃれたところも気障なところもありません。それでも、トラクターの現実的な力強さと、Hさんの自分のことはさて置き、困っている人を助けたいというほんとうの意味での強い男らしさが、まさに「心に残る男のトラクター彼岸号」でした。

それでは又、10月11日よりお耳にかかりましょう。

【第819話】 「人みな幸(さち)を」 2010(平成22)年9月21日-30日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第819話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第819話です。

「仏教は『幸福学』です」と言い切っているのは、宗教評論家のひろさちやさんです。確かにお釈迦さまには、様々な教えがありますが、すべては人々に幸せになってほしいという思いが、根底にはあるはずです。また、誰しも幸せになりたいと願っていますし、不幸になりたいと思う人はいないでしょう。ただ、幸せとは何かというのが問題です。

お釈迦さまは、「他を利することは即ち自らを利するなり」として、自分だけが幸せなのはほんとうの幸せではなく、他の人を幸せにすることが、自らも幸せと感ずることになるとおっしゃいました。たとえば、お母さんが赤ちゃんにおっぱいをあげて、赤ちゃんにニコッとされたら、幸せを感じるでしょう。それは、何ら見返りを求めないで、「ただ」おっぱいをあげているからです。しかし、一般的には何かを施せば、見返りを求めたくなります。「これだけしてあげたのに、何のこともない」などと、ぎくしゃくした思いが交錯したりして、なかなか真の幸せには届かなくなることがあります。

「ただ」が大事です。梵語という古いインドの言葉で「タダ」の「タ」は「施す」で、「ダ」は「宇宙」という意味があります。つまり、「宇宙に施す」ことが「タダ」であり、相手を決めず、見返りを求めない、遣りっ放しの心の現れです。

そんなお釈迦さまの幸せの願いを徳本寺に於いても、実践しようということで、「徳本寺の御詠歌『空』」を作りました。

♪大空の広き心の徳本寺 人みな幸(さち)を叶えと願う

「タダ」は宇宙に施すことですが、宇宙の大空が大地のすべての生きとし生けるものを護り包みこんでいる。そのような大きな心を私たちも抱いて、自分だけではない、他の人々の幸せをも、「タダ」願う日々を送りましょうという思いを込めました。それは、彼岸に到るための修行のひとつである「布施行」つまり「思いやり」の実践でもあります。

【徳本寺御詠歌独詠】

大空の 広き心の

徳本寺

人みな 幸を

叶えと 願う

御詠歌独詠は岡崎るみ子さんでした。

それでは又、10月1日よりお耳にかかりましょう。