テレホン法話 一覧

【第878話】 「僧職男子」 2012(平成24)年5月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第878話です。

いつ頃からでしょうか、肉食動物・草食動物をもじって、肉食系の男子或いは女子とか、草食系の男子・女子などという言い方をするようになったのは。因みに草食系は、肉食系に比べ、やさしいとかひ弱だという感じなのでしょうか。そしたら最近はもう一つの「ソウショク男子」なる言葉がもてはやされています。僧侶という職にある「僧職男子」だそうです。

花の都・銀座のとあるギャラリーで「僧職男子に癒されナイト」という催しが、月1回のペースで開かれています。ギャラリーのオーナーが震災の義援金集めも兼ねて企画したといいます。車座になり、料理やお酒を前にして、お坊さんの話をきいたり、悩みを聞いてもらったりするというもので、結構若い女性に人気だそうです。震災後の日本を覆う閉塞感や不安を軽くしたいという思いがあるようです。社会不安が宗教の需要を高めることは過去の歴史が証明しています。

この度の大震災で、あらゆる価値観が揺らいだり、無くなったりしています。あれほど堅牢な建物もいともたやすく、流されたり壊されたりという現実を見せつけられました。故郷そのものが消されたも同然のところもあります。目の前で愛しい人が何人も亡くなっています。何にすがればいいのか、何を信じたらいいのか。まさに拠りどころのない日々を送っている観があります。そんな時、ふと気がつけば、日本には仏教というものがあったじゃないか、と思った人もいたことでしょう。

お釈迦さまの教えである仏教は、インドから中国に渡り、朝鮮半島を経て、日本に伝えらえたのは、今から約1500年前のことです。脈々として受け継がれてきた伝統、揺るぎない価値観は、今こそ人々の拠りどころとならなくてはならないはずです。お釈迦さまは諸行無常という不変の真理をお示しになりました。その内容を日本では「いろは歌」で言い表しています。

「色は匂へど散りぬるを わが世誰(たれ)ぞ常ならむ 有為(うゐ)の奥山けふ越えて 浅き夢見じ酔(ゑ)ひもせず」。鮮やかな色の花もやがて散るように、この世のもので変わらぬものはない。有為転変の苦悩の山を今日越えれば、はかない夢など見て酔しれることもない。まさにその通りなのですが、普段はそのことに気づきません。我がこととして受け入れられないでいるのが普通です。

大震災は諸行の無常なることを、これでもかというほど判らせてくれました。だから、一日一日を無駄にすることなく、今ある命を大切に生きていこう。僧職男子たる坊さんとふれ合って、そう目覚める人が一人でも多く増殖するようでありたいものです。

ここでご報告致します。4月のカンボジア・エコー募金は、216回×3円で648円でした。ありがとうございました。

それでは又、5月21日よりお耳にかかりましょう。

【第877話】 「潮 時」 2012(平成24)年5月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第877話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第877話です。

「名も知らぬ遠き島より 流れ寄る椰子の実一つ・・・」で始まる「椰子の実」という詩は、島崎藤村の作であることはよく知られています。元はと言えば、明治31年夏に、柳田國男が愛知県の伊良湖(いらご)岬に滞在時のこと。「風の強い翌朝は黒潮に乗って幾年月の旅の果てに、椰子の実が一つ流れ着いていることがある。潮の流れから、日本民族の故郷は南洋諸島だと確信した」という話を親友の藤村にしたことがありました。藤村はその話にヒントを得て、「椰子の実」という詩を書いたと言われています。

藤村の時代から百年以上の歳月を経て、昨年の東日本大震災が発生して、改めて太平洋の潮の流れを実感させられる出来事がありました。今年3月15日、アメリカのアラスカ州に住む技術者のバクスターさんは、通信設備の操作のためアラスカ湾のミドルトン島を訪れた際に海辺で、サッカーボールとバレーボールを見つけました。二つのボールには日本語のような文字が書いてありました。たまたまバクスターさんの妻ゆみさんは日本人だったので、それを見て、被災地のものではないかと、すぐにぴんときたそうです。

ボールの文字をもとにネットで調べた結果、サッカーボールの持ち主は、岩手県陸前高田市の高校2年生の村上さんとわかりました。彼が7年前、小学生で転校した時に、同級生や先生に寄せ書きをしてもらったボールでした。ベットのそばに網に入れてつるしていたものの、自宅は津波で流出。自宅跡からは何も見つかりませんでした。それなのに、一個のサッカーボールが、震災から一年後に5千キロ以上離れたところに漂着して発見されたのです。

もう一つのバレーボールも持ち主がわかりました。やはり岩手県田野畑村出身の19歳の佐藤さんです。彼女が小学校卒業のとき、記念にバレーボール部の後輩から贈られたものでした。実家は津波で家財道具はすべて流されました。バレーボールは2階に置いてあったそうですが、寄せ書きの文字も消えずに、一年間漂流しながらも、無事だったわけです。

私たちも浜辺を歩いていて、様々な漂着物を目にしますが、ほとんどは気に留めることもなく、見過ごしてしまします。たまたまそのものが珍しくて、手に取ってみたとしても、持ち主を捜そうとまでには至らないような気がします。柳田國男の関心事が、椰子の実一つを見逃さなかったように、この度のボールは、東日本大震災が、全世界的な出来事として、多くの人々に関心を抱いてもらっていたからこそ、持ち主を捜し当てられたのでしょうか。それは、何もかも流されても被災地だって、ボールのように元の故郷に戻られることを暗示しているかのようです。

椰子の実もボールも潮の流れに乗り易いと言えばそれまでです。潮の流れは時間も距離も超えて、人の心にロマンを抱かせ、夢と希望と感謝の思いをもたらしてくれます。今回のアラスカでボールが発見されたことが、復興への潮時となることを願うばかりです。

それでは又、5月11日よりお耳にかかりましょう。

【第876話】 「願力と眼力」 2012(平成24)年4月21日-30日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第876話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第876話です。

ヴェトナムの高僧であるティク・ナット・ハンは、何も書いていない白い紙を示して言いました。「この白い紙を見て下さい。何が見えますか」。誰が見ても、文字も絵も書いていない紙ですので、何も見えません。しかし、ティク・ナット・ハンは言うのです。「紙の原料は何でしょう。木ですね。木が育つことを考えてみて下さい」。

なるほど。木が育つためには、まず、大地に木の種が落ち、その芽が育つためには、水が必要であり、太陽の光もなくてはなりません。紙の原料となるほどに育った木を、山から切り出し、パルプにする過程があります。製品となった紙を運ぶ人、売る人がいます。などなどに、思いを巡らすと、何も書いていない白い紙にも、壮大なドラマに匹敵するような物語を想像できます。

欧米ではダライ・ラマと並び称されるティク・ナット・ハンは、白い紙の例え話で、見えないものへの想像力を働かすことの大切さを説いています。その想像力があれば、「たかが紙きれ一枚、されど紙きれ一枚」となります。破ろうが捨てようが一枚の紙きれなら、未練はないかもしれません。されど紙きれ一枚にも、自然界の多くの命やおかげがあって存在しているのだと想像すれば、何というもったいない一枚の紙であることよ、ということになります。一枚の紙にも手を合わせたくなるほどです。

さて、誰もが想像もできないような甚大な被害がもたらされた東日本大震災でした。そのひとつに、福島の東京電力福島第1原発事故があります。もはや、想像力を働かせるまでもなく、樹木を伐採しても、原発被害を受けていれば、その処分も簡単ではないという深刻さがあります。想像力を働かせ過ぎて、一枚の紙の原料の産地をも詮索していると、それは風評被害を招くだけです。正しい想像力とは言えません。

慧い眼と書く「慧眼」という言葉があります。物事の本質を鋭く見抜く洞察力ということです。いわゆる眼力のあるということでしょうか。慧眼を以って紙きれ一枚をみれば、原発の恐ろしさは、たちどころに理解できます。樹木を原料とする紙を、もしかしたら作ることができなくなる可能性だってあるということです。たかが紙きれというなかれ、されど紙きれです。だから、紙きれ一枚でもほんとうに大切にできるような、もったいない生活を実践して、原発の電力にも頼らずに生きて行くぞという覚悟ができるでしょうか。そこまで想像できて、その人は眼力があると言えます。そのためには、すべての人の幸せを考えるとき、一人ひとりが慎みある生活をしていきますという願いを立てて、それを貫く意気込みを指す願力も常に養っておかなければなりません。願力は眼力に通ず、です。

それでは又、5月1日よりお耳にかかりましょう。

【第875話】 「白河越え」 2012(平成24)年4月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第875話です。

第84回選抜高校野球大会で、青森県の光星学院は準優勝に終わりました。東北勢は春夏を通じて、優勝旗の「白河越え」に挑むこと9度。この度も悲願は達成できませんでした。優勝できれば、東日本大震災で被災した地元を勇気づけられるのにとの思いは、東北人ならずともあったはずです。しかし、勝負の世界に情けは無用、結果が全てです。

この大会の開会式で選手宣誓をしたのは、21世紀枠で出場した宮城県の石巻工業高校の阿部主将でした。組み合わせ抽選会で大役のくじを引き当て、監督に「神懸かっている」と言わしめました。大震災の被災地のど真ん中で、練習の辛さと練習できない辛さを味わいながら、過ごしてきた1年です。選手宣誓が決まると、選手たちは、それぞれの思いをホワイトボードいっぱいに書いていきました。心の底から絶望した選手たちの思いがこもった宣誓文だったのです。

「人は誰でも、答えのない悲しみを受け入れることは苦しくて辛いことです。しかし、日本が一つになり、その苦難を乗り越えることができれば、その先に必ず大きな幸せが待っていると信じています。

だからこそ、日本中に届けます。感動、勇気、そして笑顔を。見せましょう、日本の底力、絆を。我々高校球児ができること、それは全力で戦い抜き、最後まであきらめないことです」。被災地の選手ならではの、宣誓文は、多くの感動を呼びました。そして、誓いの通りに、他の選手たちのプレーも、真剣さが伝わってきました。

高校野球ばかりではなく、被災地から発信されるものは、何かにつけ「被災地」という冠がつくことがあります。勿論、それはいい意味での冠です。困難な状況の中でも、こんなに頑張っているのだという、称賛にも似たものです。それに応えるかのように、「私たちの何々で被災された方を元気づけられるよう、頑張ります」などというコメントをする方もいます。先頃、ミス・ユニバースの日本代表に選ばれた仙台出身のモデル、原綾子さんも「東北から世界へという気持ちで参加した。被災地に元気と希望を送れるよう世界大会で頑張りたい」と話しています。

被災地では、様々な支援をいただいています。しかし、勝負の世界では、被災地の人だからと、優遇されることはありません。誰であれ、勝ちは勝ち、負けは負けです。その過程において、全力を尽くす姿に、人々は感動します。勝負の世界に身を置かない被災地の一般の私たちが、そんな彼らに送る一番のエールは何でしょう。それは、まだまだ答のない困難に向いながらも、あきらめないで生きていく姿を見せることではないでしょうか。優勝旗はまだ白河を越られなくとも、津波の白波をのり越えた私たちは、大きな幸せをつかむことができると信じて・・・・。

ここでご報告致します。3月のカンボジア・エコー募金は、246回×3円で738円でした。ありがとうございました。

それでは又、4月21日よりお耳にかかりましょう。

【第874話】 「願 生(がんしょう)」 2012(平成24)年4月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第874話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第874話です。

子どもに「親に生んでくれと頼んだ覚えはない」と言われたら、どう答えたらいいでしょう。「隣の子どもにも頼まれたけど、それは断って、おまえに頼まれたから、おまえを生んだんだよ」と答えた人がいますが、これは笑い話です。親だって子どもを選べませんし、子どもも親を選べません。勿論、生まれる時代、国、性別、容姿など、何ひとつ選ぶことはできません。

「願生(がんしょう)」という言葉が仏教にはあります。願い生まれると書きます。「今是(かく)の如くの因縁あり、願生此娑婆国土(がんしょうししゃばこくど)し来たれり」。娑婆とは、シャーハというインドの言葉で、日本語では忍土と訳されています。つまり苦しみを忍ぶところで、人間界をいいます。私たちは縁あって、しかも願ってこの苦しみ多い世界に生まれてきたということです。もう少し言うと、願生とは、仏になって苦しみ多い世界にいる人を救おうという、誓願を立てて生まれることです。

4月8日はお釈迦さまが、お生まれになった日です。それは、まさに願生というべきもので、人々を安らぎの世界に導こうという願いの下に、お生まれになりました。生まれてすぐ、7歩あるかれたと伝えられています。六道という迷いの世界を超えて、迷い・苦しみのない清々しい世界を目指して、早く7歩目を踏み出しなさいということを説示したものでしょう。

東日本大震災から1年が経ち、何かにつけ、昨年からの苦しさ・辛さを思うことも多いことでしょう。生まれを選べないとしても、なぜ私が、千年に一度といわれるような、災難に出会う時代や場所に生まれたのかと、思う人もいるでしょう。誰が好きこのんで、苦しみ多い娑婆世界に生まれるものか、という思いもわかります。でも、選べないのです。その時に、私は願って今ここに生まれてきたのだと、思ってみて下さい。私が願ったのだから、何としてもその願いを果たそうという覚悟ができます。つまり、迷いがひとつ消えます。

少なくても、生きたいと願ったであろう、この度の多くの犠牲者の心を思ったとき、「願生」は、「願って生まれる」と「願って生きる」の両方の意味を帯びてきます。お釈迦さまがお生まれになった因縁に従うなら、この果てしない復興のへの道のりは、苦しみを伴うかもしれませんが、その苦しみを乗り越える7歩目を必ず踏み出すのだと願って生きていきましょう。それは生きたいと願って亡くなった人の思いを生きることでもあります。そうです、日本人はこれまでも、どんな娑婆世界をも乗り切ってきました。だから、ジャパニーズならぬシャバニーズと言われているとか・・・。

それでは又、4月11日よりお耳にかかりましょう。

【第873話】 「はがき一文字写経」 2012(平成24)年3月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第873話です。

私は徳本寺の他に、もう1ヵ寺徳泉寺の住職も勤めています。徳泉寺は今からちょうど360年前の慶安4年(1652)に、徳本寺の第5代目の青岩存陽大和尚が開かれた寺です。徳本寺と同じ山元町内の笠野という地区にあります。海岸から300メートルのそこは、この度の大津波がもろに襲った一帯です。檀家さんのほとんどの家屋が流されました。寺も神社も跡形もなくなってしまいました。

この故郷に、今一度元のような定住地の復興は、緊急になすべきことです。それと同時に、人としての生活をする上で、祈る場所も復興して初めて、故郷に命が吹き込まれます。人には、希望を祈る、亡き人を悼むというような心の働きもあります。それが生きる力にもなっていきます。その想いを強くして、徳泉寺の復興を、発願致しました。伽藍も仏具もすべて流されてしまいましたが、奇跡的にご本尊のお釈迦さまは、無事で発見されました。どんな災難に遭っても人々の支えになろうとする一心で踏み止まったご本尊を、「一心本尊」と名付け、お守りカードに致しました。そのカードは大震災犠牲者の一周忌法要の折に、復興祈願大般若法要にて、みなさまの無難無災がご祈祷されたものです。

みなさま方には、そのカードをお求めいただき、更に復興を祈願して「はがき一文字写経」をお勧めしております。お経の中の一文字、或いは復興を願う一文字でも結構です。はがきに一文字を一心に写経して、カード代を含む納経志納金を添えて、徳泉寺復興委員会に送っていただきます。将来、徳泉寺が復興した折に、「一心本尊」さまが安置された下に納経し、永くご供養するというものです。これは、単に寺を再建するというだけではなく、祈るところを必要とする多くの人々の心の再建にも、故郷の真の復興にもつながるものと信じます。

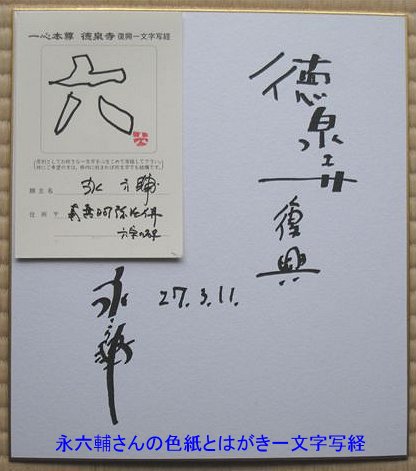

そして、記念すべき「はがき一文字写経」の納経者第一号は、あの永六輔さんでした。3月11日の法要の時、是非山元町でみなさんにお話をしたいというので、徳本寺にお出でいただきました。その時のご縁で写経して下さいました。因みに、その一文字は「六」という数字でした。六輔さんの「六」でもあるのでしょうが、南無阿弥陀佛という「六字の名号」の「六」ということでした。更に色紙も認めて下さいました。「徳泉寺復興」と書いて、日付も入っています。その日付がどういうわけか、「27.3.11」になっています。ほんとうなら「24.3.11」と書くべきところなのに、ペンが滑ったのでしょうか。否、私はこう解釈しました。徳泉寺の復興を遂げる日が、27年3月11日であって欲しいという願いなのだと。

あと3年です。石の上にも3年とは言いますが、これから3年間、一心本尊お守りカードの功徳により、文字通り一心に再建を念じて、今度は流されることのない、石の上に建つような堅牢なお堂を目指すべく、カードを切ったところです。

「はがき一文字写経」のお申し込みは、FAX0223-38-1495にてお願い致します。

それでは又、4月1日よりお耳にかかりましょう。

【第872話】 「供養の石」 2012(平成24)年3月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第872話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第872話です。

Mさんは3月1日に高校を卒業し、将来の夢に向かって歩み始めていました。そのひとつに、車の運転免許を取ろうと、自動車教習所に通っていました。その教習所は比較的海沿いにありました。その日教習を終えて、帰宅する途中で東日本大震災の大津波に襲われて、一緒だった友だちと共に犠牲になってしまいました。高校卒業後わずか10日余りで、夢の途中での生涯を閉じざるを得ませんでした。

ご両親はじめ、ご縁の方々は言いようのない悲しみと無念の極みの中で、この一年間を過ごしてきました。そして、一周忌を前にしたある日、娘のために新しく墓石を建てたので拝んで欲しいという依頼がありました。ご先祖の墓石の傍に、小さいながらも楚々とした感じの石が建てられ、きれいな花が飾ってありました。石には「歩む」という漢字一文字が大きく刻まれ、その下には「まっすぐに 自分の道 ただ信じた道を 真っすぐに 進むだけ」という文字が書いてあります。

その字はMさん本人の直筆だというのです。書道部だったMさんは、様々な言葉を筆で書き遺していました。その中から、ご両親が娘さんを偲ぶのにふさわしいものをと、選んで石に刻んだということでした。整って尚且つ勢いのあるその字は、亡きMさんの人柄そのものに見えました。しっかり者でがんばり屋さんだったとは聞いていましたが、それを十分に裏付けるような書体でした。更には、Mさんはピアノが好きだったというので、ピアノの鍵盤の模様も石に施してありました。「亡くなった娘にしてあげられることは、このぐらいしかできませんから・・・」と、ご両親は静かに手を合わせていらっしゃいました。

そして「まっすぐに 自分の道」という言葉に、昨年大震災鎮魂歌として作った「千年眠れ」という歌の歌詞が重なりました。

♪私はずっと祈ります 忘れません

だから千年経ったら 目覚めなさい

あなたがいつも夢見ていた 遥かな道が

まっすぐここに続いている そう信じて

あの時亡くなった人は、誰もがそれぞれMさんのように夢を抱いて、それに向かっていたことでしょう。残念ながら、自分で叶えることはできなかった。それでも、生きていたら進んだであろうまっすぐな道。もし壊れていたら、残された私たちが直しながら進み、亡き人の夢をつないでいかなければならないのではないでしょうか。もはや、亡き人の声は聞こえません。しかし、石に刻まれた想いは、消えることなく、いつも私たちに「歩みを止めないで」という、まさに仏さまからの励ましになることでしょう。素晴らしい一周忌の供養の石でした。

ここでご報告致します。2月のカンボジア・エコー募金は、161回×3円で483円でした。ありがとうございました。

それでは又、3月21日よりお耳にかかりましょう。

【第871話】 「根っこのこころ」 2012(平成24)年3月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第871話です。

「まけないタオル」の勢いが止まりません。山形の松林寺住職三部義道さんが発案した、ちょっと短めのタオルで、首にも頭にも巻けないが、大震災にも負けないというメッセージが込められたものです。被災している方に配布するのはその通りですが、それを支援する方も同じタオルを持っているというところが、大きな広がりに繋がっているのかもしれません。とうとう5万枚に達しそうだというのです。

そのテーマソングを作ろうということで、私が作詞をして、作曲し歌っているのは「歌うお尼さん」ことやなせななさんで、CDになりました。この歌の力も広がりに一役買っているようです。なにせ、合唱曲になったり、高校の吹奏楽で演奏されたり、「まけないタオル」のダンスまで登場してきています。

その3番の歌詞に「大樹にまけない 根っこのこころ 揺るぎはしないから」という一節があります。書いてから、あまりに出来過ぎという印象がありました。なぜなら、地元の沿岸部にある松林は根こそぎ大津波に流されているのです。現実は歌詞の世界とは違うぞという思いがよぎりました。しかし、よく現場を見渡せば、立派な現実があったのです。沿岸部のお檀家のSさんの屋敷には、流されず残った大樹がありました。Sさんの家屋もあたり一帯の家屋もすべて流されたにもかかわらず、大樹は残って、てっぺんには青い葉をつけています。その大樹は、樹齢300年以上だろうといわれる欅の樹です。まさに「まけないタオル」の歌詞のモデルになった大樹と言っていいでしょう。

そして、その大樹の写真を撮って、あるところで紹介したところ、その写真が曹洞宗のポスターになりました。曹洞宗では永平寺・總持寺両大本山の禅師様をお迎えして、3月5日に仙台市において東日本大震災物故者一周忌慰霊法要を営みます。そのポスターに流されなかった大樹の写真が採用されたのです。これにも「まけないタオル」の目に見えない力が働いているのかもしれません。

間もなく大震災より一年を迎えます。誰もが生涯で最も悲しく辛い一年を過ごしてきました。そして大樹のように何とか流されずにここまで来ました。「大樹深根」という言葉があります。深く根を張っている木は大きくなるということです。この一年これ以上にないくらいの悲しみの根を、深く瓦礫の大地に張った私たちです。その根っこには、大震災というあれだけの災難を乗り越えたのだから、もうどんなことにも負けないという心が宿っているはずです。その心で復興に向けて、揺るぎない生き方をすれば、その辺の大樹も驚くほどの大きな実を結ぶことでしょう。樹木にも注目されたりして・・・。

それでは又、3月11日よりお耳にかかりましょう。

【第870話】 「死体と遺体」 2012(平成24)年2月21日-29日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第870話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第870話です。

死体と遺体は、似て非なるものです。死体とは死んだ人や動物のからだを言います。それに対して、遺体は死んだ人にだけ使われます。死体に比べて人格性・尊厳性をもった言い方です。ですから、「ご遺体」とはいっても、「ご死体」とは言いません。厳密に言えば、亡くなった人の身元がまだ分からないうちは死体と言い、身元が判明して初めて、遺体と呼ばれることもあるようです。

昨年来、東日本大震災の関連で、「遺体捜索」とか「遺体発見」という言葉が日常的に使われています。そして大震災で行方不明になっている方は、今もって3千2百人を超えています。何らかの形で遺体の捜索は続けられています。また行方不明者のご家族の方は、単なる悲しみ以上の、一時として心休まることのない日が続いているのです。

そんな中で、大震災から11ヵ月が過ぎた2月12日に、お檀家のI さんの檀那さんのご遺体が発見されました。瓦礫片付け作業中に見つかったそうです。昨年犠牲者の方の49日・百か日・初盆供養と行われていく中でも、I さんはまだご遺体が見つからないので、亡くなったことを納得できないし、供養する気にもなれませんと言っていました。たとえご遺体を確認できた人でも、大震災というあまりに突然で予想だにしないことで亡くなったことを、容易に受け入れることはできなかったはずです。ましてや、ご遺体が見つからなければ尚のことです。

それでも I さんは、震災から255日目の昨年11月20日に葬儀を行いました。遺体未発見で死亡認定という止むを得えない措置です。家屋も流されて遺品ひとつない、お位牌だけを安置しての葬儀でした。死亡が確認できなければ、相続の関係で車一台処分できないという現実的な問題があります。葬儀を済ませ、いくつかの問題は解決したかもしれませんが、相変わらず悶々とした思いがあったことでしょう。それがこの度の遺体発見で、死亡認定ではなく、自分の目で死亡を確認できたことによって、気持ちの整理がついたかのようでした。そして死亡認定の時は行われなかった火葬場での供養をし、大勢の方に改めて手を合わせていただきました。

誰が何と言おうと身近な人の死を、簡単に納得はできません。目の前に遺体という現実があって何とか納得しなければと思うだけです。そして、いつかはきっと受け入れることができます。遺体という言葉にも現実にも、人格性・尊厳性をもっているという所以です。お釈迦さまも、お亡くなりになる前に、弟子たちにこう言いました。「私の死に逝く姿を黙って見つめなさい」。言葉を使わない最期の説法でした。間もなく大震災より一周忌を迎えますが、まだ死体のまま眠っている人が、早くご遺体として拝まれることを願うばかりです。

それでは又、3月1日よりお耳にかかりましょう。

【第869話】 「老女の涙」 2012(平成24)年2月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第869話です。

その老女は100歳近い方です。お釈迦さまのご遺体の左足にすがって泣き崩れています。今から2500年程前の2月15日にお釈迦さまは80歳でお亡くなりになりました。金色に輝くご遺体は赤い法衣をまとい、沙羅双樹の森の中に安置されました。老女を始め大勢のお弟子さんや、森の鳥や獣までが、その死を嘆き悲しんで、泣いています。そんな様子を描いた涅槃図を掲げ、お寺ではお釈迦さまのご遺徳を偲んで涅槃会のご供養が行われます。

その老女は、若いころからお釈迦さまにお会いしたいと願い、旅に出ました。いつも行き違いになってしまい、お目にかかれないまま歳をとってしまったのです。ようやく沙羅双樹の森の中に辿り着いた時には、お釈迦さまは亡くなっていました。とうとうお釈迦さまに何ものも供養できなかった、そして一言もそのお声を聞くことができなかったという悲しみのあまり、お御足に手を載せて泣いているというのです。

さてお釈迦さまが荼毘に付される時のことです。棺からお釈迦さまのお御足を出したところ、無垢の金色であるはずのお御足の先が黒い染みになっていました。お釈迦さまが金色に輝く時には二つの因縁があるといわれます。ひとつはお悟りを開かれて仏陀となられたとき。もうひとつはこの世の寿命が尽き、涅槃に入られた時です。それなのにお御足の黒い染みは不思議なことでした。

その疑問に対して、弟子の阿難が言われました。「それは老女の落とした涙の跡です。それが染みとなり消えないのです。老女の志の深さを称え、そのことをみんなに伝えるために、お釈迦さまは自らの足に染みを残されたのです」。それを聞き、みなの者は、涙の跡が残るお御足を礼拝されました。

さて何十年会いたいと思いながら果たせなかった老女とはまた異なるかもしれませんが、せめてもう一度会いたいと思って、涙にくれてこの一年間を過ごした方がたくさんいらしたはずです。東日本大震災で亡くなられた御遺族の方は、ほんとうに今の今まで元気でいたのに、こんなに突然に大切な人がこの世からいなくなるとは、信じられないという思いでしょう。何を見ても何を聞いても亡き人を思い出し、今にも帰ってきそうだ、否帰って来て欲しいと願ったことでしょう。そうして流した涙は、老女の涙のように尊いものだったことでしょう。

もはや亡き人は十分にその涙を受けとめてくれたはずです。お釈迦さまのように、足に涙の染みを残すことはできなかったかもしれません。ただ私たちの流した涙が染みた大地に、新しい命や新しい町ができたとき、その命や町はお釈迦さまが残されたお御足の染みと同じなのではないでしょうか。今涙を風にあずけて、復興の大地を踏みしめていきましょう。

ここでご報告致します。1月のカンボジア・エコー募金は、194回×3円で582円でした。 ありがとうございました。

それでは又、2月21日よりお耳にかかりましょう。