テレホン法話 一覧

【第908話】 「3.11その先へ」 2013(平成25)年3月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第908話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第908話です。

このテレホン法話は、月3回1日・11日・21日と1のつく日に話題が変わります。東日本大震災が発生した日は3月11日でしたので、その日の朝6時過ぎに、いつものように話題を更新しました。それから約8時間後の午後2時46分、あの大震災です。ほどなく電気・電話は不通になり、テレホン法話も万事休すでした。たとえ電話が通じたとしても、テレホン法話など聴いている場合ではなかったでしょう。20年以上も休まず続けてきたが、ここで途絶えても止むを得ないと覚悟しました。

ところが、震災から7日目の3月17日午後3時30分ごろ、電気と電話が通じるようになりました。これなら次の更新日の21日に間に合いそうだ。神様は見捨てなかったようです。というのも、全くの偶然ですが、11日からのテレホン法話は「神頼み」というタイトルだったのです。正味4日間ほどしか流れませんでしたが、15回の聴取回数が記録されました。あの混乱期に、どなたが聴いて下さったのかは、わかりませんが、15回という数字は貴重でした。

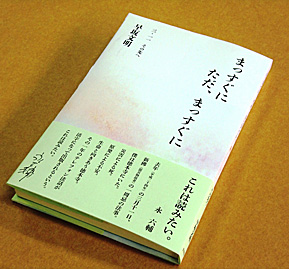

こういう時でも聴いて下さる方がいる限りは、テレホン法話を続ける意義があり、震災に関わる何かを発信しなければならないと感じました。それから一年以上に亘って、震災に因んだ法話を流し続けました。この度そのテレホン法話の中から25話を収録し、書き下ろしの随想などを加えて、震災を語り継ぐテレホン法話集として、仙台市の金港堂より出版されました。『まっすぐに ただ、まっすぐに―3.11その先へ―』という本です。

一年前の3月11日徳本寺で行われた震災犠牲者合同一周忌法要で、永六輔さんに講演をいただきました。そのご縁で、出版された本の帯文を認めて下さいました。「去年の3月11日、新佛の一周忌法事。僕は徳本寺にいた。災害による死。原発による不安。生命と向き合う徳本寺。その一年のテレフォン法話が活字になって出版されるという。これは読みたい。永六輔」。

永さんは 昭和20年3月10日の東京大空襲の折、白石市に疎開していて無事でした。しかし、直前に東京に戻って犠牲になった人がいます。駅で手を振って見送ったばかりの友達が多数帰らぬ人になりました。そのあとを生きる辛さを述べておられました。ある意味でそこが今日の原点になっているように感じました。

いま私たちは、3.11をある種のスタートとして、その先を歩いて2年が経ちました。これからも歩みを止めるわけにはいきません。そのためにも、あの時何を見て、聞いて、感じてきたのかを、心の中に宿していくことが大切です。テレホン法話集であの時を思い起こすことができ、震災で亡くなられた多くの方々への鎮魂と、そのあとを生きる更に多くの皆様と、励まし合って前へ進める一助になれば幸いです。

ここでご報告致します。2月のカンボジア・エコー募金は、81回×3円で243円でした。ありがとうございました。

それでは又、3月21日よりお耳にかかりましょう。

【第907話】 「巡るもの」 2013(平成25)年3月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第907話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第907話です。

「惜しみても帰らぬものは 日と月と 川の流れと人の命と」という歌があります。東日本大震災から間もなく2年が経ちます。せめてあの日あの時の30分前いや10分前にでもいいから、戻ることができたら、みんなでとにかく避難することだけを考えて行動したいと誰もが思うことでしょう。しかし、1分1秒たりとも過去に戻ることはできません。勿論どんなに愛しい人であれ、失われた命も戻ることはありません。

遺体が発見され身元が確認されて、犠牲者の一人と認定された人や死体が見つからないまま死亡認定となった人。いまだ行方が分からない人もいます。時間が戻らないのは納得しても、せめて懐かしい顔が、優しい声が戻ってきて欲しいとこの2年間思い続けてきたはずです。

そして、命だけは辛うじて助かったものの、家一軒丸ごと流されてしまった人は、先祖から受け継いできたものや、今の今まで愛用していた日用品や思い出の品々まで、すべてを失ったのです。高価なものやお金では買えないものなど、情け容赦なく津波は呑み込んでいきました。それらは地上で瓦礫と呼ばれるような理不尽な姿になったものもあります。また、海に流されて、アラスカやカナダに漂着したものもあります。震災の漂流物は、壊れた橋など全部で150万トンも太平洋を漂流しているそうです。サッカーボールやオートバイが現地で拾われ、被災地の方が持ち主であることが確認されて、話題になったことは記憶に新しいところです。

さて、日本が位置する北半球の中ぐらいの緯度では、風は偏西風で西から東に吹いています。波も基本的に東に向かいますので、日本からの漂流物が、北米大陸の西海岸に漂着することがあります。しかし、海をぐるっと巡って西に向けて帰ってくる物もあると、環境省では予測しているそうです。北半球でも赤道に近いところでは、貿易風が東から西に吹いて、海流も西に向けて流れます。北太平洋の海には亜熱帯循環という時計回りの海流ができているからです。

その結果、その海流に乗った漂流物の一部は、現在ハワイの北の方を通り越したそうです。6月にはフィリッピンに近づくし、沖縄にも来るかもしれないというのです。2年以上も広い海を漂ってきた物は、既に本来の価値を失っているでしょう。しかし、惜しみても帰らぬものが、帰ってきたとしたら、それはそれでまた別の感慨が湧くのではないでしょうか。

亡き人を想うとき、私たちの心の海には、想い出という海流が流れていて、また祈るという風も吹いているような気がします。だから亡き人の顔や声が戻ってきて、心に宿すことができます。そして月日は流れて戻りませんが、命日は毎年巡ってきます。3月11日命を想い、手を合わせましょう。

それでは又、3月11日よりお耳にかかりましょう。

【第906話】 「千年塔」 2013(平成25)年2月21日-28日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第906話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第906話です。

「三人寄れば文殊の智恵」でご存知のように、文殊菩薩は智恵を象徴する菩薩です。古くは貧民を救済する存在でもあったといいます。鎌倉時代の真言律宗の宗祖である叡尊は、文殊菩薩に会おうとするなら、慈悲心を起こせ。なぜなら、この世に出現する文殊菩薩は貧困で孤独な人々の姿になっているので、慈悲心のない人は、その出会いを失ってしまうからと説かれました。そして、叡尊は、ハンセン病者の救済、橋や港湾の整備、寺社の復興など、様々な社会救済事業に尽力した僧侶なのです。

曹洞宗ボランティア会がその前身である、SVAシャンティ国際ボランティア会の生みの親・有馬実成は、仏教的社会活動のモデルを叡尊に見出していました。そしてSVAはカンボジア難民救済から始まり、海外で子どもや弱者に寄り添ってきました。国内においても、阪神大震災をはじめとする、緊急救援活動を行い、東日本大震災でも、いち早く宮城・岩手県に拠点を置き、活動を続けています。有り難い縁は巡り、昨年からこの山元町の徳本寺にSVA山元事務所が開設されました。山元町・南相馬市の仮設住宅を巡回する移動図書館活動が行われています。

更にこの度、叡尊・有馬実成・SVA・山元町を結ぶ線が太くなったのです。日本石塔展覧会事業協同組合は「鎮魂・東日本大震災日石展」を昨年開催しました。その入賞作品を被災地に贈り、追悼の場を提供したいと願われていました。縁あって、津波で壊滅した徳本寺の中浜墓地跡に、その内の一基が建てられることになりました。それが叡尊ゆかりのものだったのです。

奈良県西大寺に五輪塔では日本一高いといわれる「叡尊塔」があります。今から700年以上前の1290年、叡尊が90歳で亡くなった年に、その足跡を慕って建てられた供養塔です。この度、中浜墓地跡に建てられた石塔は、その叡尊塔を等身大のモデルとして、茨城の石工さんが制作した古代五輪塔です。高さは3.8メートルもあります。叡尊が今生きていたら、大いなる慈悲心を持って、震災復興に尽くしたことでしょう。五輪塔は叡尊再来を思わせる存在感があります。きっと震災で亡くなったすべての方の霊は慰められることでしょうし、被災地復興の文字通り礎になると信じます。

五輪塔は万物の五大要素を象徴し、下の石から、地・水・火・風・空(くう)を表します。人間でいえば、からだ・血と水・体温・呼吸という四大要素で、それがうまく溶け合うのも「空」だからであり、四大不調で亡くなるのも空だからです。大震災は宇宙が千年に一度の四大不調に陥ってしまったかのようです。この度の五輪塔は、千年先までも、5つの要素が輪のごとく欠けることなく、海山千里が安泰であるように願い、震災を伝え続けられるようにと「千年塔」と名付けました。この千年塔に手を合わせ、文殊菩薩と叡尊にあやかりたいものです。智恵と慈悲は復興への二大要素です。

さて3月2日(土)午後1時30分より、千年塔の開眼法要を中浜墓地跡で行います。みなさまのご参列をお待ち申し上げます。

それでは又、3月1日よりお耳にかかりましょう。

【第905話】 「心に刃を」 2013(平成25)年2月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第905話です。

2月15日はお釈迦さまが亡くなられた日、涅槃会(ねはんえ)です。お寺では2月に入ると、お釈迦さまが亡くなられた様子を描いた涅槃図を掲げて、そのご遺徳を偲びます。寺に生まれ育った私は、小さい時からこの時期に、その涅槃図を観てきました。本堂という空間のせいもあるのでしょうが、なんとなく怖い絵だなという印象がありました。

特に、左右に描かれている二人の男の人です。赤い肌の屈強な体つきで、怖い顔をしながら泣いています。まるで赤鬼のようだと子ども心に思ったものでした。勿論、鬼ではありません。よく山門の両脇に祀られている仁王さんといわれる金剛力士なのです。金剛剣を持って、非法の者を打ち砕くという仏法を守護する力士です。相撲を取るのも力士ですが、ここでは真に力の強い人を言うのでしょう。その力士も、お釈迦さまの死を、嘆き悲しんでいるのです。普段は怖い存在であるはずの人も、泣かざるを得ないほどの、衝撃的な出来事であったということを表わしているのかもしれません。

さて、この方もお釈迦さまの時代に生きていたら、真に力の強い力士として、そのおそばにおられたかもしれません。昭和の大横綱大鵬です。残念ながら、1月19日に亡くなられました。それこそ日本中の多くの方がその死を悼みました。そして、改めてその偉業が偲ばれました。史上最多の32度の優勝、8度の全勝優勝、45連勝など、「不世出」「戦後最強」という賛辞に偽りはありません。

その大鵬の座右の銘は、忍耐の「忍」だったそうです。「心の上に刃(やいば)を載せて生きていく。必死に生きてきた私の人生」とおっしゃっています。なるほど「忍」いう字は、心の上に刃があります。刃はその作る過程において、鋼を何度も叩いて、まさに鍛錬するわけです。さらに、焼き入れや水にも浸けます。粘り強く鍛えられた象徴が刃です。ですから、「忍」とは粘り強くこらえる心を意味しています。

大鵬は確かに体力と才能に恵まれていたのでしょう。それに甘んじているだけなら、そこそこの力士で終わったかもしれません。「私は天才ではない。努力だけでここまできた」とは本人の言葉です。それがまさに「忍」なのでしょう。

お釈迦さまの最期の説法といわれる「遺教経」の中に、「能(よ)く忍を行ずる者は、乃(すなわ)ち名づけて有力(うりき)の大人(だいにん)と為すべし」と説かれています。有力とは力が有ると書きます。大人は大きい人つまり、修行の円満した徳のある人を言います。

金剛力士が金剛剣を持って、仏法を護ったように、大鵬は常に心の上に刃を載せて、稽古に稽古を積んで大人たる力士人生を歩んだのでしょう。

ここでご報告致します。1月のカンボジア・エコー募金は、89回×3円で267円でした。ありがとうございました。

それでは又、2月21日よりお耳にかかりましょう。

【第904話】 「急須」 2013(平成25)年2月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第904話です。

仏教とお茶はたいへん縁が深いです。奈良・平安時代に最澄や空海が唐よりお茶の種子を持ち帰ったのが、わが国のお茶の始まりとされています。そして、鎌倉時代、臨済宗の栄西禅師が宋より、お茶を持ち帰って、お茶の効用や製法を広め、一般的になったようです。仏前にお供えものをするときも、お茶は欠かせないものになっています。

ところが、「最近の高校生は、日本茶の入れ方を知らない」という、ちょっと驚くべき報告が、先月の日教組の教研集会で発表されました。家庭科の料理実習で、お茶の葉と水を入れた急須を直接火にかけようとした男子生徒がいたそうです。急須でお茶を入れている家庭は21%で、たいていは親がお茶を入れているとみられ、日常的に急須を使う生徒は、5人に1人もいないだろうとのことでした。これはペットボトルのお茶を購入する家庭が、10%を超えているという事実からして、うなずける結果とも言えそうです。

小さい時から、ペットボトルだけのお茶を飲んで育った人がいても不思議がないほど、世の中にはペットボトルが溢れています。その結果「お茶を作る」という言い方をして、家では作ったのを見たことがない。いつもペットボトルのお茶だった。急須でお茶を作れるとは知らなかったということになります。工場でペットボトルに入れるお茶は、作るものかもしれませんが、家庭では急須で「お茶を入れる」のが普通でしょう。ちょっと一休みしましょうというときは、「お茶が入りました」といいます。「ペットボトルを持ってきました」といわれても、あまりほっとする感じはしません。

さて、毎年お正月の16日は、たくさんの檀家さんが寺に年始のあいさつにお出でになります。その一人ひとりにお茶を入れて差し上げます。確かに時間もかかるし、急須を取り換える手間もたいへんなものです。それでも、何人お出でになっても、この人のためにお茶を入れている、そんな思いでお出しします。檀家さんも両手で茶碗をいただき、粗茶ながらおいしそうに召し上がって下さいます。一期一会の世界がそこにあります。今この時が、一生に一度の出会いであり、かけがえのない一服であるということを、急須で入れたお茶は教えてくれます。

ペットボトルの便利さは、今更言うまでもないことです。持ち運びしやすく、いつでもどこでも飲めます。温めることも冷やすこともできます。資源の再生も可能です。しかし、家庭にあっては、本格的な作法に則らずとも、お茶を入れるというひと手間を惜しみたくないものです。そのひと手間が家庭にゆとりと和みをもたらすかもしれません。何事も手軽さに走って、急須で入れた深みのあるお茶の味わいをわからないようでは、万事休すです。

それでは又、2月11日よりお耳にかかりましょう。

【第903話】 「共に前へ」 2013(平成25)年1月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第903話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第903話です。

最悪のことが絶妙のタイミングで訪れることはあるものです。1月14日にこの冬初めての雪らしい雪が、大雪となりました。一番降って欲しくない日に、朝から夜まで雪は降り続きました。その日は、女子ワールドカップ優勝、ロンドンオリンピック銀メダルのなでしこジャパン佐々木則夫監督の講演会を、地元の中学校の体育館で開催することになっていました。

昨年3月に曹洞宗亘理郡内寺院主催の当世寺子屋講座に講師として、山元町にお出でいただいた縁によるものです。佐々木監督は、またチャンスがあれば、継続的に被災地を支援したいと願われていました。そこで、今度は山元町の坂元で、坂元ダイスキ実行委員会が受け皿となり、佐々木監督の講演会を実施すべく、準備を進めてきました。しかし、大雪です。開演は午後からですが、午前中の準備の段階で、スタッフすら会場に来られないという人が何人にもいました。これではお客さんも足を運ぶのがたいへんで、少ないだろうと覚悟しました。

それでも、悪天候を厭わず、100人もの方々が訪れて下さいました。さすがに歩いて来たという人も多かったようです。中には10キロ近くの雪道を歩いて来られた方もいました。そんな人々の熱き思いに応えるかのように、佐々木監督のお話は、熱いものがありました。なでしこジャパンのメンバーは、強いだけではなく、世界で体格が一番小さいというハンディを克服して、しかもフェアプレイ賞に輝くほど正々堂々としたプレーで、メダルを獲得したことを、映像を交えて紹介して下さいました。

また、監督自身は父の背中に学んだそうです。工務店を営んでいた父は、常に従業員を大切にする広い心を持っていました。自分もそのような心で指導者になりたいという夢を抱きます。しかし、その道は決して順調ではなく、高校、大学受験、就職もことごとく失敗します。それでも、諦めなかったのです。それは抱いた夢と目標をいつも見据えていれば、遠回りしても導かれていくとの信念があったからなのでしょう。講演の演題は「共に前へ」ということでした。被災地の人々も、一人ひとりが、諦めることなく、できることをやることによって、共に前へ進めるという思いを強くさせるメッセージと受け止めることができました。

この度の講演会では、雪の中、諦めることなく、歩いて来られた方の熱意に打たれました。また、始まる前から、お客さんが帰るまで、外でずっと雪かきをしていたスタッフの若い男性数人の姿に、感動させられました。みんな、困難があっても一人ひとりができることをやろうというこの思いがあれば、きっとこの被災地も、共に前へ進めると、ほっと熱い胸をなでしこでした。

それでは又、2月1日よりお耳にかかりましょう。

【第902話】 「脱皮」 2013(平成25)年1月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第902話です。

全国の方から多くの年賀状をいただきました。巳年と蛇の生態にかけて、「脱皮」を願う言葉が見受けられました。脱皮とは、爬虫類などの動物が、成長につれて今までの表皮を脱ぎ捨てることをいいます。転じて、進歩・発展のために、古い考えや習慣を捨てることを指します。今年の箱根駅伝を制した日体大(日本体育大学)は、見事な脱皮をなし遂げたようです。

日体大は去年の第88回箱根駅伝までは、64回連続出場、9回の優勝、しかも1969年から5連覇も成し遂げたことのある駅伝の名門校でした。しかし、昨年は最終走者に襷がつながらず、繰り上げスタートとなり、チーム史上最低の19位という結果に終わりました。今年は予選会を勝ち抜いての箱根駅伝出場でした。大方の予想を裏切るかのように、見事10度目の総合優勝を果たしました。

日体大は2009年には、部員が合宿所で大麻を栽培、吸引する事件によるシード権のはく奪がありました。加えて去年の屈辱的な成績で、もはや過去の名声は地に落ちた感があったのではないでしょうか。しかし、地面を舐めるかのような辛酸を味わったからこその、今年の結果とも言えそうです。優勝インタビューで4年生の選手は「去年中途半端な順位だったら今年も同じだったと思う。19位だったから優勝できたんです」。

去年の結果を受けて、それを忘れないために、学生寮の食堂には、途切れた襷を飾りました。そしてこれまでの意識を改革していきます。走ること以前に、普段の当たり前のことを当たり前にやるということです。裏を返せば、それまでの普段の生活が当たり前でなかったということです。規律を守らない、食事を残す、そんなことをしていても、そこそこの成績を残してくることができた。そうなるとそれでも良いという雰囲気が蔓延して、それ以上の進歩は望めなくなります。

ところが、後がないところまで落ちると、尻に火がついたように、これまでのようにしていてはだめになるという意識が芽生えてくるものです。日体大の選手は、規律を守るという意識改革を、途切れた襷から教えられます。その結果、6時からの早朝練習前に10分間のグランド掃除を行う、寮の消灯時間をきちんと守る、食事も残さず食べるなど、生活の意識が変わっていきます。それは何のために走るのかというところまで行き着くことでしょう。自分が自分であるために走る、日体大の選手はそんな思いを抱いて、箱根路を走ったような気がします。

年賀状に「脱皮」の文字が、いくつも見られたのは、今の日本がどん底で、脱皮できるチャンスだということなのでしょうか。どん底だからといって、一気に上を目指しても叶わないでしょう。当たり前のことを、当たり前にやり続けることから始めましょう。そうだっぺ!?

ここでご報告致します。12月のカンボジア・エコー募金は、104回×3円で312円でした。ありがとうございました。

それでは又、1月21日よりお耳にかかりましょう。

【第901話】 「巳と己」 2013(平成25)年1月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第901話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第901話です。

あけましておめでとうございます。

東日本大震災から二度目の正月を迎えました、という言い方をどうしてもしてしまいます。ともかく、時は過ぎ、どなたも新しい年に思いを新たにしていることでしょう。日本では干支でその年を表すことがあります。それで、その年のイメージを膨らませたり、生まれ歳で人を占ったりすることさえあります。今の私たちは干支が何であれ、今年も震災からの復興に全力を注いでいくことに変わりはありません。

今年は巳年という巡り合わせです。巳は当然蛇のことです。あの時の自然の猛威には、蛇に睨まれた蛙の如くに、ただただ恐れをなすばかりでした。もっとも干支に蛙はなく、あの年は兎年でした。大震災は野山の兎をすべて追い払ったかのように、故郷を木端微塵にして、変わり果てた姿にしてしまいました。しかし、それ故に、彼の山、彼の川こそが、わが故郷だと、改めて認識された方も多いのではないでしょうか。

それを思うと、一時のお正月気分が、何事もなかったかのような雰囲気にさせてしまい、そのまま惰性で流れてしまうことを恐れます。昨年暮れの総選挙の時ですら、震災からの復興が一番の焦点ではありませんでした。直接被災していない人にとっては、過去のことになりつつあります。また被災している人にとっては、進まぬ復興に諦めの気持ちを抱きたくもなります。それではどこにも故郷の復興は望めません。被災地の復興が日本全体のかさ上げにつながるはずです。今一度、震災の傷跡の深さを思うときです。

それには、お互いに自分のことだけを考えないことです。今年は巳年。巳という字は己という字に一本棒を加えた形です。こじつけではありますが、この一本の棒は、己をなくして、人のために尽くす手と思いたいものです。草一本生える隙もないと思えた、瓦礫まみれのあの惨状跡地にも、草が生えました。しかし、復興への道のりは容易ではなく、覚悟が必要です。己に一本の棒を足した巳の気持ちで、まさに蛇のように地を這ってでも道を造ろうという気概がなければなりません。そしてその道づくりは、故郷全部を日本全体を良い方向に導くことになるのではないでしょうか。

相田みつをさんの言葉に「歩けば道になる 歩かなければ草が生える」というのがあります。あの惨状を見て、せめて緑の草よ、生えて欲しいと願いました。そしてその通り草は生えました。だが、歩かなければ草薮が広がるだけです。そこには本物の蛇だけが棲みつくことになり、肝心の人が住めないのでは悲しいことです。今大地は変わらぬ自然の営みで、草を生やしてくれました。その大地に応えて、今年は私たちが、道を造ることに精進しましょう。巳年に身を粉にして・・・。

それでは又、1月11日よりお耳にかかりましょう。

【第900話】 「予言」 2012(平成24)年12月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第900話です。

その昔、1999年7月に人類が滅亡するという「ノストラダムスの大予言」なるものがありました。幸いなにごともなく、今日まで来ています。ですが、もう一つ人類滅亡の予言があるそうです。しかもその日は今年2012年12月21日というのです。その根拠は、古代中米で栄えたマヤ文明の暦が、2012年12月21-23日で終わっているからといいます。マヤ文明は非常に精度の高い天文観測を行い、数学的概念が発達していたことで知られているから真実味を帯びているとの新聞報道がありました。

さて、この度の東日本大震災の発生を予言した人はいたのでしょうか。想定外という言葉で形容されたように、予想も予言もされていなかったでしょう。歴史上、同規模の震災や津波は日本でも外国でも発生していたはずです。ただ自分のところでは起きない、起きて欲しくないという思いがあるかぎり、いくら予想や予言があっても我がことにはなりにくいものです。

震災で我が山元町のある集落は、何百軒もの家屋があっという間に津波で流されたり、百人を超える人の命が奪われました。その現実を見たとき、人類が滅びるときはこんな状況になるのだろうかと、俄かに人類滅亡が我がことになりました。その地域は、宇宙全体から見れば、その存在を確認すらできないほどです。でもそこには確かに命が存在していたのです。人の命、動物の命、植物の命、思い出の品々も命といっていいかもしれません。それらがすっかり失われ、しかもまた元のように、そこに戻って暮らすことができない災害危険区域となれば、人類滅亡の縮図を見るかのようです。

しかし、津波でどれほどの被害があろうとも、大予言でも当たらなかったように、滅亡するような人類ではありません。女優杏さんの言葉に「向いている方が前 進んだところが道になる」というのがあります。誰も後ろを向いて滅亡を目指して歩く人はいません。方向はそれぞれかもしれませんが、私たちが今進んでいる方が前だと信じて歩いています。地図から消えた道もありますが、自分の時代に新しい道を造るのだ、そんな気概を持てるようになってきています。復興工事のため、県外ナンバーも含めて、連日渋滞ができるほどダンプカーが行き交っています。特産のいちご栽培も始まりました。人類滅亡ならぬ故郷を復興させる人類が熱望されています。

さて、今回は今年最後のテレホン法話でしたが、ちょうど区切りのよい900話目でした。月3回の更新で丸25年の結果です。始めたときは、こんなに続くとは、誰も予想も予言もしていません。一話一話、できることをやろうという思いでお話してきました。そして常に次の一話ということを目指して、前を向いて今日まできました。復興とて同じです。あの日以前に戻れないことを受け容れ、一人ひとりができることをやるしかありません。できるのにやらなければ復興できないと、私は予言します。

それでは又、来年1月1日よりお耳にかかりましょう。

【第899話】 「無常の理」 2012(平成24)年12月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第899話です。

今年の自殺者が、15年ぶりに3万人を下回るだろうとの見通しが、警視庁より発表されました。11月までの自殺者は、昨年の同時期より、2,800人減って、25,754人だそうです。1998年以来続いていた自殺者3万人超えも、各地での自殺防止対策の効果の表れで、歯止めがかかりつつあるのでしょうか。因みに昨年は30,651人でした。それは東日本大震災犠牲者の約2倍に当たります。

その犠牲者の方々は、こんなことで死ぬとは堪らないという無念の思いがあったはずです。昨年は来る日も来る日も、犠牲者の葬儀を行い200人以上の方をお見送りしました。そして、もうこれ以上一人の人も死んでほしくないと切に願いました。それは叶わないことです。震災とは直接関係なく、病気などで亡くなる方も一人ふたりではありませんでした。今年になってからは、何とか震災の難は逃れたものの、体調を崩して亡くなる方など、やはり葬儀は絶えませんでした。

83歳のその男性は、家族がなく一人暮らしでした。それでも常に家の中も外も、ほんとうにきれいに掃除が行き届いていました。耳が少し不自由でしたが、日常生活はきちんとしていました。男性が住まいする地区は、海に近く、多くの犠牲者が出て、かなりの家屋も流されました。男性の自宅はその地区では、被害を受けなかった数少ない一軒です。それでも、庭先まで津波は来たと言います。ともあれ無事で震災以後、平穏に暮らしていました。

しかし、今月5日、家の中でひとりで倒れている状態で発見されました。新聞配達の方が、外の郵便受けに何日分も新聞が溜まっているのを不審に思い、隣近所に連絡をして、事態が明らかになりました。警察の調べでは、病死で死亡推定日は11月25日ということでした。10日間もその死を知られずにいたことになります。それでも、葬儀は遠い縁戚関係の方も駆けつけ、隣近所のお世話も受けて、しめやかに営まれました。直接の身寄りもなく、普段のお付き合いも限られたものだったかもしれません。でも、葬儀の様子から窺い知れるのは、その男性も隣近所の人も、震災を乗り越えた者同士というある種の強い心の通い合いがあったということです。

震災の時、生きていたいという理由をいくら並べても、叶わなかった人が1万5千人を超えています。震災以後、死んでほしくないという理由を掲げても、無常の理はそれを許しません。そして自殺を思うとき、自殺しようとするには、それなりの理由があることでしょう。でも、生きていたいという理由を並べても生きられなかった人の前で、死にたいという理由は、かすんでしまいます。震災以後、誰もが無常の事態に寄り添う気持ちを強くしているのではないでしょうか。無常を実感すればするほど、生きていたい理由が増えるはずです。

ここでご報告致します。11月のカンボジア・エコー募金は、107回×3円で321円でした。ありがとうございました。

それでは又、12月21日よりお耳にかかりましょう。