テレホン法話 一覧

【第918話】 「ケンバヤ」 2013(平成25)年6月21日-30日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第918話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第918話です。

「木偶(でく)の坊」とは、自分では何もできない人を指し、あまり良い言葉ではありません。しかし、もともと木偶とは、木彫りの人形のことです。そして、四国徳島には「阿波木偶箱廻し人形芝居」というものがあります。人形浄瑠璃芝居を路傍で演じるものです。数体の木偶が入った箱を天秤棒で担いで、人形芝居を演じて歩くのです。残念ながら、昭和初期になくなってしましました。

その後、「阿波木偶箱廻しを復活する会」の方々が、ただ一人となった伝承者に弟子入りして、徳島の正月儀礼として定着した「三番叟まわし」を、受け継ぐことができました。祝福芸のひとつで、木箱に千歳・翁・三番叟とえびすの4体の木偶を入れて門付をして、正月に家々に福を運びます。「五穀豊穣」「無病息災」「家内安全」「商売繁盛」などを祈願し、新年を迎えた人々に、明るい展望と生きる勇気をお授けするというものです。えびすさんに体の痛いところや、具合が悪いところを触っていただくと、楽になるという御利益もあります。

そんな「阿波木偶箱廻し人形芝居」の方が、一昨年の震災当初に、はるばる四国から山元町の仮設住宅に人形ボランティアとして支援物資を携えて来て、人形芝居を披露して下さいました。そのご縁で、今月8日にも再び同じ仮設住宅を訪ねて下さいました。最近はボランティアで訪れる方が少なくなっている中、忘れずに縁を繋いでいただけるというのは、ほんとに有り難いことです。

冒頭、司会の方から「今日はお正月と思って下さい。大震災という辛いことがあったけど、それは全部私に預けて下さい。今日は新しい日になったのです。えびすさんがみなさんに福をお与えします」と、切り出しました。そして木偶遣いの人が、箱の前で「オン ケンバヤ ケンバヤ ウンバッタ ソワカ」とお称えしたのには、驚きました。これは「荒神真言」という荒神様に対する呪文のようなものです。荒神様は不浄・災難を除去するといわれ、台所と竈(かまど)が最も清らかなところから、竈の神様とされています。

実は私が修行した大本山總持寺では、毎朝のお勤めで、この荒神真言をお称えしています。總持寺では「三宝荒神」をお祀りしているからです。三宝とは仏・法・僧で、「仏」とその教えの「法」、教えを説く「僧」のことをいいます。總持寺の守護神として、仏法を守護し、本山を鎮護する働きをしています。そして荒神真言の「オン ケンバヤ ケンバヤ ウンバッタ ソワカ」とは、「おお 動神よ 動神よ 怒りて 魔障を除きたまえ めでたし」というような意味になります。ここで動く神「動神」とは、地震を司る神だという説もあります。

「ケンバヤ」が地震を司り災難を除く神というからには、「阿波木偶箱廻し人形芝居」で称えられた荒神真言によって、この度の大震災で受けた災難を乗り越える力をも与えられたかのようでした。なにせ箱から出てきた木偶のボーとした顔は一つもなく、愛嬌たっぷりです。みんなを笑顔にして、あたり一杯に福を振りまきソワカ(めでたし)でした。

それでは又、7月1日よりお耳にかかりましょう。

【第917話】 「強い背中」 2013(平成25)年6月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第917話です。

お釈迦さまはインドの人と思われていますが、実際はヒマラヤ山麓の国ネパールのカピラヴァストゥの釈迦族の王子さまでした。そこは現在のインドの国境に近いところです。そして29歳の時に出家し、悟りを開かれた後、インドの各地を巡る説法の旅を続けられました。晩年、最後の説法を生まれ故郷でなさろうとしたのでしょうか。カピラヴァストゥの方角に向かっている途中の、クシナガラでお亡くなりになられました。80歳でした。

お釈迦さまが亡くなって、約2500年が経ちました。世間の移り変わりようは如何ばかりでしょう。その中でおそらくヒマラヤの山々は変わらず、特に世界最高峰のエベレストは8848メートルを誇ります。人類が自らの足で到達できる世界の最高点です。そこに5月23日80歳の三浦雄一郎さんが登頂し、エベレストでの最高齢登頂記録を4歳更新しました。三浦さんはこれまで、70歳と75歳の時にも登頂していますし、43年前には8千メートル付近からスキー滑降も試みているという実績がありました。それにしても80歳です。

お釈迦さまは80歳で亡くなられたとき、果たしてヒマラヤ山麓を仰ぎ見ることはできたのでしょうか。それなのに、三浦さんはお釈迦さまが亡くなった齢で、世界の頂点に足跡を印すことができたのです。登山に対する周到な準備と万全なバックアップ態勢が功を奏したのでしょう。何より本人の日頃の鍛練と、常に高い目標をもつことにより、わくわく生きることができるという信念があったればこその偉業なのでしょう。

人類のエベレスト登頂の歴史は、イギリスのエドモント・ヒラリーの初登頂以来、まだ60年です。8千メートルを超える高所では、酸素が平地の3分の1になるそうです。少しでも天候が崩れれば、命にかかわることもあります。お釈迦さまの時代は勿論のこと、少し前までは誰もエベレストに登ろうなどとは思わなかったはずです。登山の技術も装備もなければ、それは当たり前のことです。現代においても、普通の80歳の人なら無謀といわれるだけです。それ以前に、新しいことに挑戦する80歳はそう多くはないでしょう。

「軽い荷物にしてほしいと願ってはいけない。強い背中にしてほしいと願わなくてはならない」アメリカのルーズベルト大統領の言葉です。年老いてくれば、背中も丸くなり、荷物を軽くするどころか、何も背負いたくないと思っても当然です。お釈迦さまは最期の説法で「精進」ということを説いておられます。それは自分も仏になるという願いを持ち続け、修行に勤めなさいということです。そして仏道修行に年齢はありません。いつまでも背筋をぴんと伸ばして、エベレストより高い志を抱くことで、強い背中が培われるはずです。三浦さんの背中のように・・・。

ここでご報告致します。5月のカンボジア・エコー募金は、92回×3円で276円でした。ありがとうございました。

それでは又、6月21日よりお耳にかかりましょう。

【第916話】 「鍬を挿む人」 2013(平成25)年6月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第916話です。

お寺は山にたとえられ、名前の上に山号というものがつきます。そして、住職に就任し披露する式を、山に晋(すす)むということで晋山式(しんさんしき)といわれます。同じ山元町内の曹洞宗圓通山普門寺で、先月その晋山式がありました。住職の坂野さんはその寺に入ってから、20年以上も勤めています。晋山式を、住職就任時に行うことができれば、理想ですが、一世一大の行事だけに、相当の準備期間が必要となります。加えて20年前の普門寺は、本堂があったものの雨漏りがするし、住まいとなる庫裡もありませんでした。

坂野さんは、長い年月をかけて、檀家さんと共にお寺としての環境を整えてきました。本堂の屋根吹き替え等の改修工事、会館の建設、そして平成22年には庫裡も完成しました。いよいよ晋山式に向けて、本格的な準備に入ろうとしていた矢先に、大震災が発生。海がすぐそばの普門寺のあたり一帯は、大津波がもろに襲い、景色を一変させました。寺の建物は残ったものの、本堂の中に松の木が入り込み、向拝という玄関部分が傾き、本尊さん以外はすべて流されてしまいました。やっとこれから住まいするはずだった庫裡も破壊され、再生は不可能かと思われほどで、境内は瓦礫の山、お墓は砂に埋もれているという絶望的な状況でした。

しかし、坂野さんは一念年発起し、一人で寺の再建を目指します。ガソリンがない時だったので、自転車で通い、亡くなった檀家さんの供養を勤めながら、瓦礫の撤去、お墓の砂出し等に専念します。危険地帯のため、ボランティアも派遣されなければ、安全の保障がないので手伝いも断っていました。2ヶ月ほど過ぎて、あるボランティアの方から是非手伝わせて下さいという申し出があり、受け入れを決心します。以後、全国からボランティアの方が訪れるようになり、復興が加速しました。

そして、この度の晋山式です。あれからわずか2年余りで、このような盛大な法要を営めるまでになるとは、誰もが信じられない思いであり、感慨ひとしおでした。晋山式というお祝いに因んで、新たに就任した住職は須弥壇に上り、大勢の和尚さんと大問答を交わす儀式があります。ある和尚さんが尋ねました。「住職さんにとって、普門寺とはなんですか」。坂野さんはきっぱりと答えました。「私にとって、普門寺は命よりも大切なものです」。2年前の絶望的な状況から、命を懸けて復興に力を尽くした人だからこその、偽らざる言葉でしょう。

大本山總持寺を開かれた瑩山禅師様の言葉に、「法堂上に鍬を挿(さしはさ)む人を見る」というのがあります。法堂とは本堂のこと。本堂を田畑にたとえ鍬で耕すとは、仏道修行をしていることを意味するものでしょう。この度の晋山式は、まさに仏道修行の何たるかを示して余りある法要でした。私は圓通山上に瓦礫を除き、柱を建てた有力(うりき)の大人(だいにん)、つまり修行の円満した徳のある人を見る思いで、須弥壇上の住職さんを仰ぎました。彼の持つ鍬は、これからは普門寺のみならず、被災地をも耕す力となることでしょう。

それでは又、6月11日よりお耳にかかりましょう。

【第915話】 「方言」 2013(平成25)年5月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第915話です。

言葉は生き物であると言います。時代によって変わるもの、なくなっていくものもあります。所によっても違いがあります。そして、ある一定の地域で使われる言語体系を方言といいます。いわゆる標準語に対するものです。たとえばこの辺りでも使われる「おどげでねぇ」とは、「容易ではない」ということです。私もよく存じ上げている和尚さんが、その「おどげでねぇ」ほど、気の遠くなるような作業を50年以上も続けて、2511語の方言を収集して「わかやなぎの方言」という本を出版されました。

和尚さんは石巻市から、栗原市若柳の現在の寺に入ったとき、生まれ育ったところから35キロ程しか離れていないのに、その言葉の違いに興味を抱きました。以来、メモ帳を離さず、近所のおばあさんから聞いた言葉を中心に、書き留めていきました。整理した単語は大学ノート2冊分になるといいます。今ではほとんど聞かれなくなった言葉もあり、その土地の歴史を物語るものにもなる、貴重な1冊といえるでしょう。収録された言葉の中で、思わずクスッとなったものがいくつもあります。「んだちゃ」は「そうだ」ということですし、「んでねぇ」は「そうでない」という言い方で、私もよく使います。聞く人が聞けば、その感じわかるなあと、ほのぼのとした気持ちにさせられるのが、方言の良いところでしょうか。

しかし、その方言も、この度の東日本大震災で、消滅する可能性の高い言葉が143語もあることが、東北大学の調査で分かりました。被災地では、自宅を失ったり、原発事故で避難したりし、多くの人がバラバラに移転しています。地域独自の方言を日常的に話していた人が減ると、方言そのものが亡くなると、方言学者は指摘しています。文化庁も、「方言は多様な地域文化の基盤」として、保存と継承に動き出しているといいます。

原発事故の影響を受けた南相馬市近辺で使われている「えぐね」という言葉があります。これは家の周囲に植える垣根のことで、この山元町辺りでもよく使われます。この言葉も、被災地で使われなくなると、いずれ消滅する危険があるそうです。もっとも、その「えぐね」そのものを、大津波は木端微塵に流し去ったために、言葉以前に現物が消えているところがたくさんあります。

大津波で流されたものは、山ほどあります。大切な人の命を含めて、目に見える存在がなくなったという喪失感をこれまで抱いてきました。2年を過ぎて、これからは方言のように、目に見えないものまで、消えていくものがあることを、じわじわと納得せざるをえないのでしょうか。形あるものは、条件が整えば、何とか元のようになることもあります。しかし、形のないものが消えたとき、元に戻すことは、「おどげでねぇ」ことなのです。言葉という生き物を活かし続けるためにも、「おしょす」がらず、方言を使いましょう。「おしょす」の意味が分からない人は、是非「わかやなぎの方言」をご覧下さい。

それでは又、6月1日よりお耳にかかりましょう。

【第914話】 「功の多少 彼の来処」 2013(平成25)年5月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第914話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第914話です。

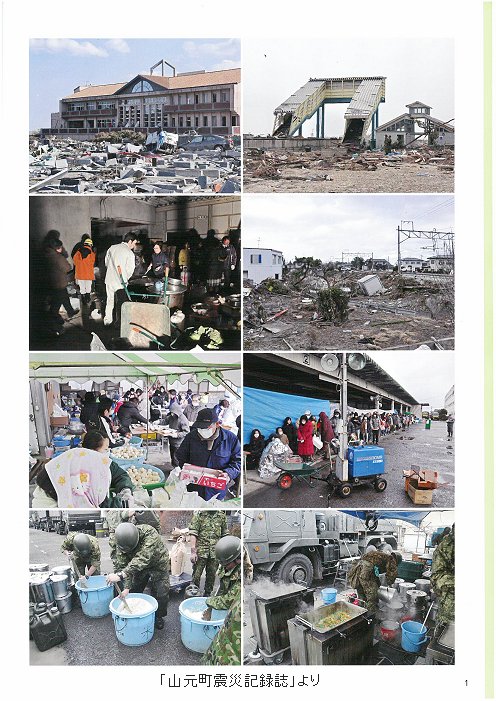

私は記憶の良い方ではありませんが、30年以上前のある時期の朝食のメニューなら、一年間分すべて言えます。毎日、お粥とごま塩と漬物でした。そう、本山での修行時代の食事だからです。それとは全く別次元ですが、メニューは玄米雑炊少々、キャベツと大根の味噌汁二口分を紙コップに入れ、割りばしは1本を半分にしての食事とは、あの大震災の3月11日の避難所での夕食です。この度山元町がまとめた避難所で提供した食事の記録誌で知りました。

山元町は約6割の住宅が全半壊の被害を受けました。当時の人口の3分の1近い5826人が最大19カ所の避難所に身を寄せていました。電気が12日間、水道が47日間も止まる中で、町は5カ月間に亘って大量の食事を調理し提供し続けたのです。当初は人数に見合う分の食糧の調達ができず、近隣の人が持ち寄ってくれた米・野菜などでしのぎますが、1日2食の配食を余儀なくされました。食器も足りなく、洗う手間が増え、衛生面でも不安があったといいます。3日目にやっと支援物資が届き始め、4日目に自衛隊が到着し、大量の炊き出しが可能になりました。

そんな中で、おにぎりの活躍が光ります。冷凍食品やパンにバナナというのも重宝されました。自衛隊の方の給食活動についてのコメントによれば、最大で4500人分の炊事をしたそうです。その食材となれば、米が約320kg、味噌40kg、具材のジャガイモ200kgが必要といいます。補給の遅れや、痛みやすい食材から使用せざるを得ないことと、希望する食材や調味料が手に入らないために、思ったような献立ができない悔しさもあったようです。

私たち修行時代の食事のときは、「五観の偈」というお唱えごとをしていただきます。その第一番目には「一(ひと)つには功(こう)の多少(たしょう)を計(はか)り彼(か)の来処(らいしょ)を量(はか)る」とあります。つまり「この食事はご飯ひとつとっても、米を作る人の労苦、育つまでの自然の恵み、調理する人の愛情など、計り知れない多くのおかげがあって、今いただくことができる、そのことに感謝しましょう」ということです。平常時においてもその通りです、ましてやあの大震災直後の混乱期における「功の多少」と「彼の来処」は、如何ばかりだったでしょう。

もう二度と大震災時のような食事はしたくありません。ただ、あの時味わった不自由しながら限られた量の食事の有り難さは、生涯忘れることはないでしょう。避難所で「五観の偈」を唱えて食事をした人は、いないかもしれませんが、その有り難い心は自ずと感じていたはずです。これから先、何十年経っても、当時のメニューを忘れることなく生きていくことが、復興への原動力であり、もしもの時の何よりの備えになると信じます。

ここでご報告致します。4月のカンボジア・エコー募金は、117回×3円で351円でした。ありがとうございました。

それでは又、5月21日よりお耳にかかりましょう。

【第913話】 「さとり世代」 2013(平成25)年5月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第913話です。

「さとり世代」とは、インターネットの掲示板で、自然発生的に生まれた今どきの若い人たちのことを指す言葉だそうです。その特徴としては、車やブランド品・海外旅行に興味がない、お金を稼ぐ意欲が低い、地元志向、恋愛に淡泊、過程より結果を重視、ネットが主な情報源、読書好きで物知りなどという点が挙げられるとか。ほぼ平成になってから生まれた10代から20代半ばの年齢層にあたります。いわゆる「ゆとり教育」を受けて育ちました。

それを裏付けるかのような、財団法人日本青少年研究所が行った調査結果があります。昨年秋に日本・米国・中国・韓国の高校生6600人を調査したものです。将来「偉くなりたいと思うか」という問いに対して、「強く思う」と答えた高校生は、中国37.2%、米国30.1%、韓国18.6%でしたが、日本はわずか8.7%で最低でした。その国の勢いを反映しているかのような結果とも読めます。

識者はこの「さとり世代」をこう分析します。物心ついたときは景気が後退していたものの、ネットの普及で情報はあふれているので、物事の結果を先に知ってしまう。そのため、合理的に動き「ほどほど」が合言葉になっている、と。要するにやる気がないだけのような気がします。それを「人生を諦めているように見える」などど、オブラートで包むような世間の言い方も気になります。そして「諦める」という言葉から「さとり世代」という風になったと思われます。

世間でいう「諦める」は、「仕方がない」とか「断念する」という否定的意味合いです。しかし、仏教では、「諦める」は「悟り」と同意語です。「諦める」の元々の言葉は、「明るい」と書く「明らめる」で、「明らかにする」ということです。即ち、はっきりわかる、納得するということです。「さとり世代」のさとりとは、少しばかり先が見えただけなのに、いかにも自分の人生のすべてがわかったかのように思い込んでいる状態。だから適当に生きていけばいいと思っている人たちなのではないでしょうか。

「悟る」というとき、「覚える」という文字も使われます。二つ合わせれば「覚悟」という言葉になります。つまり「悟り」とは「覚悟」ができているかどうかです。覚悟とは、一人ひとりの命にゆとりなどないという意識をもって、すべてに臨むことです。明日の命の保証は誰もしてくれません。5分後の運命さえわからないことは、大震災で犠牲になった方々が身をもって示して下さいました。偉くなる必要はないにしても、せっかくいただいたこの命、今輝かせないで、いつ輝かすのですか。明らかに今でしょう。

それでは又、5月11日よりお耳にかかりましょう。

【第912話】 「慈悲というランドセル」 2013(平成25)年4月21日-30日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第912話です。

4月・入学式・ピカピカの1年生と言えば、先ず小学1年生を思い浮かべます。その「ピカピカ」の象徴は、やはりランドセルでしょうか。あるランドセル会社が「未来へつなぐタイムレター」という事業を行っています。1年生のランドセルを買っていただいた方の、わが子への手紙を募集し、会社でそれを保管し1000日後に、その子ども宛に郵送するというものです。1年生になったばかりの子どもを思って書いた手紙が、その子が3年生になった時に、届けられるわけです。

隣町の亘理町の小野由美子さんは、夫と3人の子どもを残し、一昨年の東日本大震災の津波で、犠牲になりました。悲しみに暮れていた小野家にその年の夏、亡くなったはずの由美子さんから、子ども宛の手紙が届きました。由美子さんは次女望美さんの入学時に、家族に内緒でタイムレターに応募していたのです。震災の年、望美さんは3年生になっていました。震災後、学校を休んだり、授業中に泣いたりしていましたが、突然お母さんの直筆の手紙を見てびっくりしました。その手紙には、「げんきに学校にいってくれるだけで、おかあさんはとてもあんしんしていました」と平仮名で書かれていたのです。

更に由美子さんは、他の子どもたちにも一緒に手紙を書いていました。長女には「口ごたえをしながらもいっぱい手伝ってくれて、お母さんは・とても・、とても・、とても感謝していました」と書いています。長男には「妹達にやさしいお兄ちゃんになっているように」と願いが込められていました。3年前に書かれた手紙なのに、震災後の今の今をすでに見据えているかのような内容です。母親の子を思う心、見つめるまなざしは、想定外の大津波にも流されることなく、1000日という時間を越えて、一層輝きを放っています。

さて、私たちが今1000日後のことを思う時、誰にどのような手紙を書くことができるでしょうか。親から子へ、子から親へ、あるいは自分から自分へというのもあるでしょう。10年先ではちょっと想像がつきにくくても、1000日後であれば何となく、思い描くことはできるのではないでしょうか。

私は仏さまに宛てて、短い手紙を書きましょう。「仏さま、あなたは私たちに慈悲というランドセルを背負わせて下さいましたね。慈悲の慈とは、楽を与えること、悲は苦しみを除くこと、与楽抜苦の教えですね。被災地の誰もが辛く苦しい想いを抱いていますが、みんなで慈悲を心がけ、今日まで来ました。ランドセルに入っているささやかな笑顔を分けて、誰かが流した涙の粒を拾ってランドセルに入れてきました。おかげさまでみんなピカピカの顔になりました。ありがとうございます」。

それでは又、5月1日よりお耳にかかりましょう。

【第911話】 「津波に耐えた大樹」 2013(平成25)年4月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第911話です。

津波に耐えた陸前高田市の奇跡の一本松。結局は自力で生き延びることができず、一旦切り倒し復元保存することになりました。幹の部分の芯をくりぬき、カーボン製の心棒を施し、枝葉もレプリカつまり模造品です。震災2年目に合わせて元の場所に復元したものの、枝葉の角度が前の姿より下側に傾いているとかで、取り付け作業をやりなすことになりました。一連の復元にかかる経費は、1億5千万円だそうです。

一方、徳本寺檀家の斎藤さんは、「津波に耐えた大樹残したい」という投書を河北新報に寄せています。斎藤さんは中浜という地区に住んでいました。この度の大津波が一帯を襲い、家並みはすべてなくなり、災害危険区域になりました。しかし、斎藤さんの屋敷にあった樹齢300年ともいわれる欅の大樹は、流されませんでした。そして枯れることなく、青く芽を吹いたのです。一度は絶望の渕を見た斎藤さん一家は、しっかり根を張り大津波に耐えた大樹を見て、心の支えとしてきました。

しかし、住めなくなった土地を町で買い上げるとなれば、樹木は伐採して更地にしないとだめなのだそうです。津波に耐えて生き残り、震災以後を生きている人々の生きる糧となってきた大樹を、伐採せずに何とか残すことはできないでしょうかと訴えています。

この大樹は、こんもりとした枝振りで、幹も3mを超えています。いかにも大樹という姿です。私は和尚さん仲間と、短くて首にも頭にも巻けないけど、震災にも負けないという「まけないタオル」で震災支援活動を行っています。そのテーマソングに「大樹にまけない 根っこのこころ 揺るぎはしないから」という歌詞を書きました。その大樹のモデルこそが、この欅なのです。現在タオルは各地で7万枚配られ、被災者もタオルを握りしめ、強い根っこのこころで、まけないという思いを抱いています。

それから、津波で壊滅状態になった徳本寺の中浜墓地跡に、震災犠牲者の鎮魂と被災地復興の礎となることを願って、「千年塔」が建ちました。これは五輪塔としては、日本一高いといわれる奈良県西大寺の叡尊塔を等身大のモデルに造られたものです。その千年塔のすぐ先に、欅の大樹を見ることができ、更にその先には太平洋が広がっています。海と千年塔の間に、大樹はあります。それは海の怒りを鎮め、祈る人々の姿を優しく見守るようです。自然の脅威に耐えた大樹が、人間の都合で伐採されては、ほんとうに根こそぎです。

「散る花の枝にもどらぬなげきとは 思いきれども思いきれども」(一茶)。一度伐採してしまえば、1億5千万円かけても、レプリカでしか復元はできないのです。思いきれないのが自然です。

ここでご報告致します。3月のカンボジア・エコー募金は、156回×3円で468円でした。ありがとうございました。

それでは又、4月21日よりお耳にかかりましょう。

【第910話】 「宗教意識」 2013(平成25)年4月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第910話です。

東日本大震災以後初となる「学生宗教意識調査」の結果が公表されました。大震災による意識の変化を複数回答で聞いたものです。最多は「自然の力の大きさを改めて感じた」で68.9%でした。「人とのつながりの大切さを再認識した」50.7%。「生きる意味を考えるようになった」35.0%。「死を身近に考えるようになった」34.0%。と続きます。大学生を対象に全国30校4094人の回答の結果です。

直接被災した人も、そうでない人もいたことでしょう。いずれにしても、あれだけの大惨事を前にすれば、これまでとは違う何かを感じるはずです。大自然の中にあって、人間の存在がちっぽけなことは、頭ではわかっていました。ひとつ屋根の下に家族がいることを、当たり前と思っていました。しかし、現実に起きたことは、想像を絶するものでした。大震災によって、自然の力や、生きるということ・死ぬということが身近な我がことの問題と意識できた結果の顕れなのでしょう。

仏教の言葉でいえば、「無常を観じた」ということになります。誰しも多少の無常観は抱いても、打ちのめされるような無常観は、そう持ちえないでしょう。それを大震災は、これでもかというほど見せつけてくれたのです。因みに、今回の調査で「特に変わったことはない」という回答は9.9%だけでした。そして、「信仰をもっている」は16.1%で、11回続いている調査の中で、最も高い数値だそうです。普段は当たり前に思っていることが、当たり前でなくなったとき、無常を観じ、信仰に目覚めるというのは極めて自然なことです。

さて、4月8日はお釈迦さまのお生まれになった日です。今から約2500年前のことです。釈迦族の王子さまとしてお生まれになりました。しかし、誕生7日目に母親であるマーヤ妃は、産後の肥立ちが悪かったのか、急死したのです。その後王子さまは成長してものごごろが付くにつれ、ご自分がこの世に命をいただいたために、母親が若くして命を終えられたのではと、母を追慕し、苦悩されました。まさに「我が生まれし日は母の受難の日」との想いがあったのでしょう。王子さまでありながら、29歳で出家された原点は、生まれてすぐに母を亡くされたという一大事にもあったと想像できます。お釈迦さまの誕生をお祝いするとは、生まれることも死ぬことも無常なればこそと納得し、いただいた命の尊さに思いを致すことでもあるのです。

学生宗教意識調査の結果は、大震災以後を生きるすべての人に共通するものでしょう。それはお釈迦さまが幼くして抱いた無常の想いと何ら変わらないと信じます。だからこそ、自分の命も他の命も尊いものであることを強く意識しなければなりません。一人で復興できるわけもなく、一人だけのための復興もないのですから・・・。

それでは又、4月11日よりお耳にかかりましょう。

【第909話】 「春告げ鳥」 2013(平成25)年3月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第909話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第909話です。

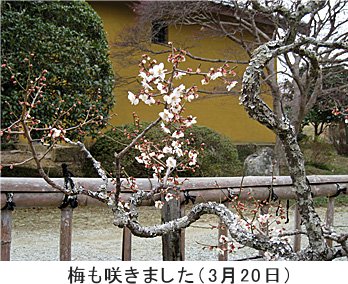

一年を通して毎朝6時に梵鐘を撞きます。おかげで、ささやかなながら、季節の定点観測ができます。今年鶯の初鳴きを聞いたのは、3月16日でした。去年は3月26日でしたので、10日も早いことになります。勿論、そんなに厳密に観測をしているわけではなく、鐘を撞いていてたまたま聞こえてきた。それを覚えていた日という程度の記録です。因みに大震災のあった一昨年の初鳴きは、3月31日に聞いています。私は同級生を13人も失っていますので、「鶯の初鳴き哀れ友の逝く」と俳句のようなものを書き留めたことを覚えています。

さて鶯の鳴き声は、ご存じのように「ホーホケキョ」です。これは「法華経」というお経のお題目を唱えているように聞こえるといわれます。それにはこんな謂われが伝えられています。カッコウは鶯の巣に自分の卵を托卵させるそうです。それを知ってか知らずか、鶯の親鳥は自分の卵と一緒にカッコウの卵も抱いて、雛をかえしました。ところがカッコウの雛は、鶯の雛を巣から押し出して、自分だけが餌をもらって育ちます。鶯の親鳥はいぶかしみながらも、このカッコウを我が子と思って育てますが、ある時、成長したカッコウは、何の断りもなく巣立ってしまします。諦めきれない鶯は、「ホー法華経」とお経を唱えながら、わが子を探して巡礼しているというのです。

「ホーホケキョ」という鳴き声は、いなくなった我が子を探す声だとすれば、哀れを誘います。今思えば大震災の年、鶯の初鳴きを聞いた3月末のころというのは、連日行方不明の家族を探している方がたくさんいらっしゃいました。ご遺体が発見されて、身元が判明したので供養をしてほしいという依頼も続いていました。鶯の親鳥のように、亡くなった人を想い泣きくれる日々でした。そういえば、鶯は「梅に鶯」といわれるように粋な鳥のようですが、実は葬式の隠語でもあるのだそうです。その心は、「鶯は泣き(鳴き)ながら埋め(梅)に行く」からだそうです。梅の花と、遺体をお墓に埋めるをかけたものです。

それでも、鶯の初鳴きが、大震災から年を追って早くなっているということは、単に気候が暖かくなっているというだけでなく、何か暗示的なものを感じます。今年は大震災の年から比べたら半月も早いのです。今年の鶯は、梅(埋め)に行くのではなく、梅を呼ぶ鳥のはずです。心に宿った冬のような辛さ寂しさから、少しずつ立ち直って、早く春を感じて欲しいと、鶯も励ましているのではないでしょうか。やはり鶯は「春告げ鳥」です。

それでは又、4月1日よりお耳にかかりましょう。