テレホン法話 一覧

【第928話】 「苦節九年」 2013(平成25)年10月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第928話です。

「面壁九年」という言葉は、達磨さんがインドから中国に渡り、仏法を広めようとしましたが、受け入れてもらえず、九年もの間壁に向かって坐禅したことに依ります。どんな困難にも屈することなく、自らの信念を貫く姿勢を示しています。

その面壁九年ならぬ苦節九年で、プロ野球の東北楽天イーグルスは、9月26日パリーグ初優勝を果たしました。2004年プロ野球再編問題があって生まれた新球団が楽天です。当時のオリックスと近鉄の合併球団から外れた選手と、他球団を戦力外となった選手で構成されていたため、力不足は明らかでした。2005年の開幕戦に勝って、歴史的初勝利と喜びに沸いたのもつかの間、翌日は26対0という記録的大敗を喫しています。結局その年は、首位から51.5ゲーム差の、38勝97敗1分けで最下位でした。

「寄せ集め集団」が、そう簡単に実績を残せるわけもなく、低迷は続きました。しかし、野村元楽天監督の「負けていても帰らず、温かい声援を送ってくれる。あんなにやりやすいファンはいない」、という言葉通りの、東北のファンの支えが後を押したことは確かでしょう。現在の星野監督が就任したときも、いきなり東日本大震災が発生。プロ野球の開幕さえ危ぶまれました。それでも楽天の選手が、被災者を励ましに訪れたり、ファンも球場で声援をおくるというお互いの熱い想いは、徐々に熟していったのでしょう。

星野監督は言います。「復興というのは形だけではだめ。心も前向きにならないと真の復興にはならない。だから、逃げたくなることもあったが、どんなになじられようと、けなされようと前に進まなければならない。少しでも被災者の力になればとやってきた」まさにこの度の優勝は、一球団の優勝というだけでなく、被災地に、復興へ向かう希望の星の優勝でもあるでしょう。

さて、達磨さんは、中国に渡って最初に見えたのは梁の武帝という仏教の篤信者でした。しかし、彼の仏教に対するこだわりには、何か見返りを求めていることが感じられました。まだ、真の仏教が伝わる時期ではないことを悟って、9年もの間、壁に向かって坐禅をし続けました。しかし、その不撓不屈の精神は確実に伝わり、西暦532年150歳でなくなりました。10月5日が命日で、「達磨忌」の法要が営まれます。

うわべだけの信仰心をひけらすことに何の意味もありません。そのことを、達磨さんは「面壁九年」を以ってお示しになりました。どん底でもがこうが、前を向いている限り、そして支えてくれる人がいる限り、結果はついてくることを、「苦節九年」の楽天が教えてくれました。被災地の私たちとて同じです。自分だけがよければといううわべのこだわりを捨て、復興に心を入れましょう。多くの方の支えを信じて、七転び八起きの達磨さんを思い、「苦節2年半」今立ち上がりましょう。

それでは又、10月11日よりお耳にかかりましょう。

【第927話】 「五輪」 2013(平成25)年9月21日-30日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第927話です。

オリンピックを「五輪」という日本語で表記したのは、読売新聞が最初で、昭和11年のことです。その年に昭和15年に東京でオリンピックが開催されることが決まりました。オリンピック報道をするにあたり、見出しの文字の制限から、当時の記者が考えた言葉です。結局は、戦争のためそのオリンピックは幻に終わりました。しかし、「五輪」という言葉は、今に伝えられています。オリンピック旗の五つの輪と、宮本武蔵の『五輪書(ごりんのしょ)』から思い浮かんだということです。

そしてこの度、2020年に東京でオリンピックが開催されることが決定しました。国を挙げての歓迎ムードに水を差すつもりはありません。しかし、被災地では複雑な思いでいる人も少なくないはずです。東日本大震災から2年半が経って、世の中では風化ムードが漂い始めています。被災地復興よりもオリンピック開催が優先されることが多くならないか懸念されます。

現在でも建設現場では、人手不足や資材の高騰などで、一般住宅の建築に影響が出ています。7年後にオリンピックが開催されても、まだ仮設住宅から移れないなどということがないとは言えません。更に被災地では風化という水を差すどころか、福島第一原発の汚染水流出が新たな問題になっています。風化する暇もなく汚染水は流れ続けているのです。

東京でのオリンピック開催で、世界中が不安視するのは、原発の影響です。それを払拭するかのように、総理大臣は「汚染水は完全にブロックされている」とか「状況はコントロールされている」などという、いかにもおもてなし風の発言をしました。また、東京招致委員会の理事長は、「東京は水、食物、空気についても非常に安全なレベル。福島とは250km離れている」と言いました。これは「東京は安全だ」という最大のおもてなし発言でしょうが、「福島は危険だ」という裏返しとも解釈できます。事実、福島では15万人もの人が、故郷を奪われている現状です。他の被災地でも、家屋敷を流され、元のところに戻れない人がたくさんいます。

「五輪」という名称のもとになった『五輪書』の五輪は、仏教の宇宙観を現しています。宇宙は「地・水・火・風」という四大要素で成り立ち、それらは「空」であるということでの「五輪」です。「空」とは空っぽということですが、うまく溶け合っている状態も表します。オリンピック旗の5つの輪は、世界の5つの大陸のことで、それらもうまく溶け合って平和の祭典となることを象徴しているはずです。おもてなしの国も、被災地が被災地でなくならない限りは、うまく溶け合うことはできません。五輪に夢中になって、復興への道のりが五里霧中にならないように願うばかりです。

ここでご報告致します。8月のカンボジア・エコー募金は、74回×3円で222円でした。ありがとうございました。

それでは又、10月1日よりお耳にかかりましょう。

【第926話】 「真実イチロー」 2013(平成25)年9月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第926話です。

ご法事の時、晴れていれば「日頃のみなさんのご精進がいいので、お天気に恵まれましたね」などと挨拶できます。これが大雨などの悪天候だったら、どう言ったらいいでしょう。まさか「みなさんのご精進が悪かったようですね」とは言えません。しかし、考えてみれば、悪天候の時、お墓参りできる人こそが、ほんとうに精進がいいと言えます。ぽかぽか陽気の時のお墓参りなら、誰でもたやすいことです。

さて、精進の話です。大リーグ、ヤンキースのイチロー選手は、8月21日に日米通算4千安打を達成しました。4千安打以上は、大リーグでも、ピート・ローズ(4256安打)とタイ・カップ(4191安打)の二人しかいません。記念の一打を放つと、ニューヨークの球場は、同僚が一塁に駆け寄り、観客も総立ちとなって、その偉業を称えました。本人も「半泣きになった」というほどの感激だったようです。

そして、記者会見でこう語りました。「4千の安打を打つには、8千回以上は悔しい思いをしてきた。それと常に向き合ってきたので、誇れるとしたらそこじゃないかな」。イチロー選手と言えども、年間4割は打てません。10回打席に立っても、四球や相手のエラーで出塁することを別にすれば、6・7回は凡打で終わります。安打の数の倍以上の悔しさを味わって当然です。ただそこから逃げないで、この次はどうすれば打てるようになるかという探究心を怠らなかったのでしょう。

日本のプロ野球でも凄い記録が生まれました。楽天の田中投手が、開幕から負けなしの20連勝を記録しました。これは、1912年に大リーグのルーブ・マーカード投手が挙げた19連勝を、実に100年ぶりに破る記録なのです。昨年8月から続けている連勝も24となり、自らのプロ野球記録を更新しました。そして月間MVPも11度目となり、件のイチロー選手が日本で築いた記録を超えました。その田中投手曰く「常にミスを反省し、繰り返さないように心がけてきました。ミスを糧として、プレーしてきた結果です」

状況がいい時の精進なら、誰でもできます。状況が悪い時の精進は、そう簡単ではありません。しかし、悪い時こそ精進が求められます。イチロー選手や田中投手のように、数多くの悔しさや、ミスをそのままにせず、常に向き合い、どうすればいい結果になるかを追求する姿勢こそが精進でしょう。その精進は決して大袈裟にふるまうことではないというのは、イチロー選手の言葉が語っています。「小さいことを積み重ねることでしか、とんでもないところへは行けないんです」

人生においても、好い日ばかりではありません。雨の日にお墓参りをしなければならないこともあります。彼岸に至る教えの一つに精進があります。仏の心で生きる彼岸というとんでもないところへは、雨であれ晴れであれ、一日一日を大切に積み重ねることでしか、到達できないのだと信じましょう。真実イチローです。

それでは又、9月21日よりお耳にかかりましょう。

【第925話】 「ごみを拾う子」 2013(平成25)年9月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第925話です。

今年の甲子園でも、真紅の優勝旗の白河越えは果たせませんでした。準決勝に山形代表の日大山形と岩手代表の花巻東が残ったので、東北勢同士の決勝戦も期待されましたが、残念ながら、2校とも決勝進出はなりませんでした。それを尻目に見るかのように、群馬代表の前橋育英は、初出場初優勝を成し遂げました。その決勝で敗れた延岡学園も初出場でしたが・・・。

甲子園に出場するだけでも、並大抵のことではありません。初出場となれば、更にその価値は高まることでしょう。そして、甲子園で勝ち進むためには、野球の実力は当然求められますが、それがすべてではありません。野球はチームプレーです。一人のスーパースターがいるだけでは、敵わない場面はいくらでもあります。真夏という気候条件をはじめ、様々な巡り合わせの綾が勝敗を左右することもあります。甲子園で頂点に立つのは、奇跡に近いことです。それが初出場ともなれば、全く奇跡と言ってもいいことかもしれません。95回を数える夏の甲子園で、初出場初優勝は14校目だそうです。平均すれば6〜7年に一回の割合であることではありますが、前橋育英の場合は、22年ぶりの快挙でした。

快挙の原点を、前橋育英の荒井監督はこう言っています。「ごみを拾う子は捨てる子にならない」。監督に就任した11年前、部員の暴力問題が起きた直後で、部は荒れていたそうです。そこで、選手と毎朝、寮や周辺のごみ拾いを始めました。それは甲子園に来てからも、続けました。選手たちは毎朝散歩しながら、各自で袋を持ち、ごみを拾いまいた。この間30分ほど、一切の会話は禁止です。ごみを拾うというのは、単に道徳的に価値があるということだけではなく、細かいことに気づく習性が身につくと、監督は言います。事実、相手の動きを見逃さない洞察力が養われた選手たちは、バントか打ってくるか判断が難しい場面でも、打者の足の動きを見て、先んじてバント処理の態勢をとり、進塁を許さないプレーを何度も成功させました。

私は修行時代、掃除の極意を教えられました。掃除は隅々まできれいにするというのはその通りですが、隅々を特にきれいにするのがコツなのです。目立つところに落ちているごみは、誰でも気づき拾うことができます。隅々がきれいになっている部屋や庭に入ると、掃除が行き届いていることが伝わり、心から清々しい気分になるものです。隅々まで気を配ることを、自然にできるようになれば、掃除名人になれます。

野球でも日常の平凡なことを続けて、隅々まで気を配れるようになれば、見す見すしなくてもいいような凡プレーが減り、深い河も高い山も越えて、頂点に立つことができるのかもしれません。

それでは又、9月11日よりお耳にかかりましょう。

【第924話】 「お盆とイノシシ」 2013(平成25)年8月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第924話です。

お盆には遠くからでも時間とお金と体力をかけて、故郷に帰りお墓参りをするというのは、日本人の原風景かもしれません。ところが今年は、徳本寺の寺前墓地には、なんとイノシシまでがお出ましになりました。お盆に入るちょっと前の8月5日のことです。お墓に生えている山百合の根を漁っていたようなのです。

イノシシの被害については、だいぶ前から報じられていました。たいてい里山付近での話でした。まさかお寺では、幽霊は見てもイノシシが出現するとは思っていませんでした。これは寺の周りの環境というより、町全体の環境の変化のためかもしれません。一つは、里山の近くを高速道路が通ることになっているため、現在急ピッチで工事が進められています。道路にかかるため、屋敷が分断された檀家さんもいます。里山を棲家としていた生き物が、そこを追われることもあるでしょう。「兎追いし彼の山」ならぬ、イノシシ追い立て道造り、でしょうか。

加えて東日本大震災以来、故郷は景色が一変しました。その復旧工事がこれまた急ピッチで行われています。防災林復旧工事とか海岸工事という旗をくくりつけたダンプカーが、内陸部の採取場から、土砂を積んで連日町内を走っています。工事車両の通行量は一日約3000台にもなるそうです。これまで町内の道路で、交通渋滞などということはありませんでしたが、最近はのんびり構えてはいられません。

これだけの環境の変化があれば、生態系に何らかの影響があっても不思議ではありません。イノシシはじめ野生の生き物も、生きるがために必死でしょう。勿論それ以上に深刻なのは、被災している人たちです。山元町は海岸沿いのかなりの範囲が、災害危険区域となっています。これまで慣れ親しんだ土地を離れなければならない家は何百軒にもなります。

山元町のある行政区では、区の大部分が災害危険区域となり、一軒も残っていません。町内外にばらばらに移転しています。「区を解散するしかないですよ」と、区長さんが言っていました。隣組をはじめとするコミニュケーションは津波で流されたも同然です。

お盆にお墓に出現したからといって、イノシシに信仰心があるはずはありません。ただ餌を求めて生きるが為です。人間は「パンのみで生きるにはあらず」ではありませんが、人と人とが支え合って生きています。何よりお墓にお参りするとは、私が生きているのは、ここに眠るご先祖さまのおかげであると思うからです。どんなに住まいする環境が変わろうとも、ご先祖さまから受け継いだこの命を活かして生きていくんだと、強く意識できるのがお盆のこの時です。大震災から3度目のお盆は、猪突猛進的な環境の変化を受け容れつつ、変わらぬ人の心を有り難く感じたことでした。

それでは又、9月1日よりお耳にかかりましょう。

【第923話】 「彼の一樹」 2013(平成25)年8月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第923話です。

南北に長い日本列島で、気候の違いがあるとはいえ、昨今の気象状況は異常と感じます。38度を超える猛暑の所があるかと思えば、1時間に120ミリを超える大雨が降っている所もあるのです。それに伴って、注意の呼びかけも直接的な表現になっています。「命を守る行動をとって下さい」とか「無理な外出は控えて下さい」というようにです。もはや、夏の風情など感じている間はありません。

それでも、やはり蝉の声を聞きながら、縁側でスイカを頬張るなど、いかにも夏らしいではないですか。夕方になれば、蚊取り線香が漂う中、盆提灯を点して、亡き人をお迎えする。何と言っても、お盆は夏の主役です。特に今年は大震災で亡くなられた方は、3度目の里帰りということになります。

最初の年は、世の中全体がまだまだ混乱状態で、どこに里帰りしていいのか戸惑ったかもしれません。お迎えする方も、亡くなったということをまだ納得できていない状況だったでしょう。昨年は里帰りする人は、みんな元気にやっているだろうかと心配し、我々は元気に生きている姿を見せなければ、亡き人に心配をかけることになるから、しっかりお迎えしようとしました。

3回目の今年はどうでしょう。故郷の景色は明らかに変わってきました。まだ十分に納得できるものではないものの、前進はしています。その中で、特筆すべきは、自宅もお墓も流され、元の屋敷は災害危険地域になって、新たな住まいがまだ決まらないという方でも、先ずお墓だけはということで、このお盆まで多くの方がお墓を整えられました。たいへんな目に遭いながらも、こうしていられるのはご先祖さまに守られているからだという思いの顕れでしょう。

「炎天に そよぎをる 彼の一樹かな」高浜虚子。暑い時、木陰に涼めば誰しもほっとします。陰の有り難さをしみじみ感じるときです。「彼の一樹」とはご先祖さまにも思えます。暑いにつけ寒いにつけ、私たちをいつも見守って下さっている。炎天下の木陰に安らぐように、ご先祖さまのおかげで、困難な中でも息をついている今の私がいます。異常気象や想定外の大震災に襲われても、「彼の一樹」は揺るぎません。彼の一樹が立つ故郷だから、必ず復興します。そんな思いを、里帰りしたご先祖さまに伝えられるようなお盆でありたいものです。

そしてご先祖さまは、異常気象の注意を喚起するそれ以上の想いを持って、みなさんに呼びかけています。「自分の命はたった一つ。どんなときにも大切にしなさい」「外に出たら、自分一人では生きられないことを自覚して、思いやりのある行動をしなさい」。ほんとうにご先祖さまは、やさしい気性の持ち主でした。

ここでご報告致します。7月のカンボジア・エコー募金は、120回×3円で360円でした。ありがとうございました。

それでは又、8月21日よりお耳にかかりましょう。

【第922話】 「完食」 2013(平成25)年8月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第922話です。

「嫌いな食べ物は何?」と聞くと、「トマト」「ジャガイモ」「野菜」などという答え。先日開催した「わたり坐禅のつどい」に参加した小学生に尋ねた質問です。しかし昼食の時、1年生から6年生までの50人の参加者は、実によく食べました。お代わりをする子が何人もいました。それもそのはず、カレーライスだったのです。苦手と思える野菜サラダもついていましたが、頑張って食べていました。45回目を迎えた坐禅のつどいですが、私が知る限りにおいては、これまでカレーライスを嫌いという子どもはいませんでした。

坐禅という非日常の体験を通して、日頃気づかないことにも、心を通わせて欲しいわけですが、食事の作法もそこに含まれます。おいしい、まずいという前に、食材にはすべて命があり、その命を私たちはいただき、自分の命としているという自覚が必要です。勿論、食材を作った人、それを料理した人など、数えきれないお陰を経て、私たちの食事となるのです。「いただきます」とお称えせずにはいられませんし、ご飯一粒に至るまで、無駄にはできません。その意味で、カレーライスは最適です。

さて、昨年12月東京都調布市の小学校で、給食を食べた後に、食物アレルギーのある5年生の女子が死亡するという事故がありました。その子は乳製品にアレルギーがありましたが、お代わりを求めた際に、担任教諭は食べられない食材が記入された一覧を確認しないまま、チーズが入ったチヂミを渡してしまったというのです。何ともやりきれないことです。

その母親は、アレルギーを自覚していた娘がなぜお代わりをしたのか分からずに、苦しんでいました。しかし、今年の新盆にお参りに来てくれた娘の親友の話で、納得ができました。それによると、あの日、給食に出たチーズ入りのチヂミは不人気で、たくさん残っていました。娘は「クラスに貢献したい」一心で、めったにしないお代わりをしたというのです。それというのも、クラスでは、給食を残さず完全に食べきる「完食記録」を目指していたからです。「クラスのため」「残さず食べる」どれもほめられるべきことですが、それが徒(あだ)になってしましました。

修行僧にとって食事も修行の一つです。作法に則り、無駄のない食事を心がけます。それは単に残さないということではりません。分に応じて食事を提供していただき、その分については、無駄にすることなく、食べきるということです。しかし「分に応じて」というのが難しいのです。みなさんもバイキング料理で、見境なく皿に取り分け、結局残してしまったという経験があるのではないでしょうか。自分の体調・食欲などを冷静に判断して、最初から無理というものには、箸をつけない勇気が、分をわきまえていると言えます。元々、間に食べる「間食」という言葉はあっても、完全に食べきる「完食」などという言葉は辞書にも載っていないのですから、クラスの「完食記録」にも味気なさが残ります。食べるのに競う必要はどこにもありません。一人ひとりの「分」は、自分しか分からないのです。

それでは又、8月11日よりお耳にかかりましょう。

【第921話】 「東堂さま」 2013(平成25)年7月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第921話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第921話です。

お寺では西のお堂と書く「西堂」という役職があります。これは住職を助けて、修行僧を指導する徳の高い僧のことを言います。その昔、中国で皇帝の賓客の寝室が西に造られ、西堂と称していました。それが寺院に取り入れられ、序列で住職の次に位置する方を、西堂と呼び、伽藍の配置上でも、西側にその建物はあります。

また、東のお堂と書く「東堂」と呼ばれる方もいます。これは住職を退いた方を指します。これも中国では東を上位と考え、皇帝の座を退いた方の寝室を、皇帝が前皇帝に敬意を表して東側に造られたことに由来します。そして、住職を退いて東堂になる式を「退董式」といいます。退董の「董」は、骨董品の「董」で、大切なもの、あるいは監督し管理するというような意味があります。

先日、仙台市の玄光庵というお寺で、その退董式がありました。東堂になられたのは、玄光庵28世雄山昇頴大和尚さまです。私が「若僧」のころからご薫陶を賜った、まさに徳の高い大和尚さまです。10年前に大病を患いながらも、持ち前の仏道精進に対する志の高さがあって、不死鳥の如くに復活し、住職を勤めて来られました。40年以上も住職として、どなたからも一目置かれるような存在観を示しておられました。御年86歳でまだまだお元気ではありますが、この度後進に道を譲られたのです。

昇頴大和尚さまは、玄光庵の発展に力を尽くしたことはもちろんですが、人材の育成に大いなる力量を発揮されました。毎朝坐禅に訪れる一般の方が絶えません。檀家さんに対するもてなしは、大きな懐に抱くようなふんわりとしたものがあり、誰もまねできません。人徳のなせる業でしょう。そして私をはじめ多くの若き僧侶が、一時期その膝下でお世話をいただきました。人としてあるべき姿や、住職学のイロハを学んで、一人前の僧侶として育ち、現在各方面で活躍しています。

今から25年前、その僧侶たちが集まり、昇頴大和尚さまの還暦のお祝いを催しました。以来、昇頴大和尚さまの名前の号をいただき、「雄山会」と称して、折に触れ集まり、変わらぬご薫陶を賜ってきました。そして「雄山会員」の資格はといえば、一緒に朝の坐禅を組み、お茶を飲み、尚且つ奥様のみそ汁をいただいたことのある人というのが第一条件です。加えて、何度か叱られたことのある人でなければなりません。昇頴大和尚さまは実に褒め上手ですが、叱るときや注意をするときの加減も絶妙です。そこに自分の都合というものがなく、ただその人のことを思い、褒めたり、叱ったりできるから、相手の心に響くのでしょう。そして、そのお叱りには、悪い点を直して、次なる飛躍をせよとの期待がこめられていたのかもしれません。

退董式において我々「雄山会員」は、東堂となられた昇頴大和尚さまに、今後ともお叱りを頂戴しますことをお誓い致しました。これから先の「おしかり」とは、「それで然り」というお墨付きを東堂さまから堂々といただけるような精進をしていくことを意味します。

それでは又、8月1日よりお耳にかかりましょう。

【第920話】 「仏壇と畳」 2013(平成25)年7月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第920話です。

東日本大震災で被災し、家屋が全壊した檀家さんから電話がありました。「今度ようやく家を建てることになりました。そこで、仏壇も新しくしようと思うのですが、仏壇を置く部屋は畳敷きでなければだめでしょうか」というものでした。仏壇を置く部屋は、どの部屋がいいでしょうかとか、その向きを気にしての質問はよくあります。しかし、畳との関連性を問われたのは初めてでした。

結論から言います。仏壇と畳は特にセットではないので、フローリングの部屋でも構いません。仏壇を安置する部屋については、崇め奉るという意味で、床の間などのある上(かみ)座敷ということも言われます。しかし、現実的なことを言えば、同じ屋根の下にあるとはいえ、普段上座敷には、改まらないと出入りしないものです。それよりは、いつも家族が揃う茶の間の方が、お参りし易く、ローソク・線香の火の用心にも気を配り易くてお勧めです。向きについては、南向きが理想でしょうが、その部屋の作りによっては、南向きではお参りし難いということであれば、向きにこだわる必要はありません。家族の誰もが、いつでもお参りし易いところに置くという心がけで十分です。

さて、冒頭の話ですが、大震災で仮設住宅に住まいしていた方々も、災害公営住宅や新たに土地を求めて新居に移る方が、最近出てきました。そして、住まいと合わせて仏壇の心配も忘れていないというところが、有り難いことです。そういう訳で、震災以降、何件も新しい家を訪ねて、新たになった仏壇の御真入れ、いわゆる魂入れのお勤めをしてきました。押しなべて言えることは、畳のある部屋は、仏壇のあるところだけということです。もはや家の大きさに関係なく、一軒の家で畳は6枚から8枚くらいしかないかもしれません。その傾向は震災前からあったような気がしますが、震災以後の住宅建設事情は、従来の和風建築が影をひそめ、西欧化に拍車がかかっています。

大震災で一気に何万件という住宅が失われました。それをまた短期間のうちに復興させるためには、今までのような価値観にこだわってはいられないというのはわかります。あくまでも効率優先のようです。実は畳と共に、床の間の存在もあやしくなっています。なくても取り敢えずは困らない空間ではあります。床の間に飾るようなものは、壁や出窓のしかるべきところで済まされていくのかもしれません。仏壇と畳はセットではないといったものの、仏壇の前で正座して、手を合わせる姿は、日本以外では見ることができません。正座と畳はセットで考えられますが、その正座の文化もどんどん退化しています。震災の影響ばかりではないでしょうが、畳みかけるような日本文化の退化が見えています。

ここでご報告致します。6月のカンボジア・エコー募金は、93回×3円で279円でした。ありがとうございました。

それでは又、7月21日よりお耳にかかりましょう。

【第919話】 「生誕祭」 2013(平成25)年7月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第919話です。

誕生日は生きている間のことであり、亡くなってしまえば、それを意識されることは少なく、命日に重きが置かれていきます。亡くなっても誕生日を意識されるということは、それなりに生前の業績が顕著な方と言えるかもしれません。よく誰々の生誕何年祭などと称して、記念事業が行われることがあります。

仏教でいえば、お釈迦さまがまさにその通りで、お亡くなりになった2月15日には涅槃会が、お生まれになった4月8日には、降誕会が各寺院で行われます。更に曹洞宗としては、大本山永平寺を開かれた道元禅師さま、同じく大本山總持寺を開かれた瑩山禅師さまの命日・誕生日にもそれぞれ法要が営まれ、ご遺徳を偲びます。そして、6月23日というのも、実は忘れてはならない日なのです。總持寺の2代目の住職を勤められた峨山禅師さまがお生まれになった日です。今から737年前の建治2年(1276)能登の津幡町瓜生(うりゅう)で生誕なさいました。

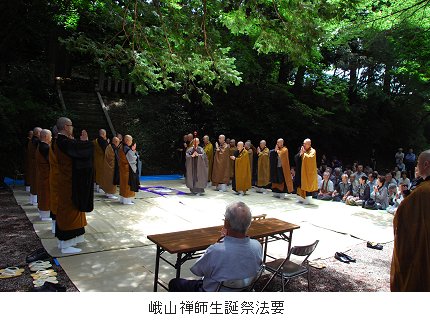

津幡町瓜生では、峨山禅師さまの生家の近くに「峨山禅師生誕地記念碑」を建て、「峨山園」と称しています。そして、昭和43年から毎年6月23日に峨山園において、峨山禅師さまの偉業と遺徳を偲んで、多くの僧侶が参列し、また地元の人々も集い、生誕祭法要が営まれます。確かにお釈迦さまは全国で花まつりと称して法要が営まれます。また道元禅師さま瑩山禅師さまの生誕を称える法要もありますが、本山など限られたところです。少なくとも生誕地その所での地元民による法要ではありません。峨山禅師さまの生誕祭の特筆すべきところは、そこです。

では峨山禅師さまはどのような方なのでしょう。瑩山禅師さまの後を継ぎ、当時能登の門前町にあった總持寺の2代目の住職として42年間勤められました。他にも能登の羽咋市(はくいし)の永光寺(ようこうじ)の住職も兼務されておりました。峨山禅師さまは瑩山禅師さまの教えを受け継ぎ、更に大きく広められ、現在の1万5千ヶ寺を擁する曹洞宗発展の礎を築かれたのです。先ず、人材育成に努められ、「二十五哲」といわれる多くの俊才を輩出し、曹洞宗を全国展開させる原動力となりました。そして、「輪住制」といって、總持寺の住職が短期間に交替して、寺院の発展護持に努める制度を確立しました。これは多くの優れた僧侶に活躍の場を与えると共に、特定の力を一極に集中させない狙いがあったのです。

700年近くも前に、人材育成と教団の将来のビジョンに思いを致していたことは大いなる功績です。この度、縁あって私も峨山禅師さまの生誕祭に参列してまいりました。曹洞宗でない地元の方も焼香しておられ、地元に根差した偉人という印象を受けました。誰しも年齢を加えるにつけ、もう誕生日などうれしくもないと思うかもしれませんが、自分亡き後も誰かが我が誕生日を通して、偲んでいただけることを想像するのは悪くありません。因みに、私の誕生日は何を隠そう、瑩山禅師さまと同じ11月21日です。瑩山禅師さまが亡くなられた年齢と同じ62歳になりましたが、行っていることはその爪の垢にも満たないものです。生誕祭は金輪際あり得ません。

それでは又、7月11日よりお耳にかかりましょう。