テレホン法話 一覧

【第958話】 「復興ゼミ」 2014(平成26)年8月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第958話です。

「蝉鳴く樹少なくなりて村ひらけ」徳本寺境内に建てられている唯一の句碑です。檀家さんでもありホトトギス同人島田紅帆先生の俳句です。先生はすでに故人となられましたが、地元の若菜俳句会を立ち上げた方でもあり、その俳句会の方が昭和50年に建立された句碑です。俳句そのものがいつ作られたかは定かでありませんが、おそらく昭和30年代かと思われます。徳本寺の住所が山元町坂元となったのは、昭和30年のことで、それまでは坂元村でした。

さて7月の日本列島は猛烈な暑さが続きました。7月26日は気象庁の927観測地点中、最高気温が35度以上の猛暑日は25パーセントの231地点になりました。30度以上の真夏日は76パーセントの702地点です。7月に猛暑日地点が200を超えたのは初めてだそうです。徳本寺あたりも十分に真夏日が続きました。しかし、蝉の声がいつものように聞こえないのです。7月8日に蝉の初鳴きを聞いたのですが、その後暑さに輪をかけるような、喧(かまびす)しいまでの蝉の大音響がないのです。蝉の数が減っているような気がします。

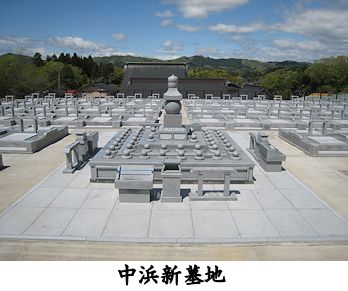

心当たりがあるとすれば、境内の周りの樹木をかなり伐採したことです。東日本大震災の大津波で沿岸部の中浜墓地が壊滅状態になったため、移転を余儀なくされました。それに伴って境内地を墓地にする造成工事を行いました。長い間徳本寺を見守り続けてくれた樹木達ではありましたが、止むを得ない措置でした。伐採する前に、樹木達に詫びるように、また工事が無事完了するようにとの想いを込めて、読経をして手を合わせました。おかげさまでこの5月に造成工事が完了し、中浜新墓地となりました。

実は島田紅帆先生のお墓は中浜墓地にありました。残念ながら、お墓は流されてしまい、ご遺骨を特定することはできませんでした。ほとんどの方がそのような状態でした。やむなく壊滅状態のお墓の中の砂などをある程度収集して、移転した新墓地のシンボルである「縁満塔」の中に納めました。そこが中浜に住まいしていた方のご先祖と縁を結ぶ新たな起点であるということで、どなたにでも手を合わせていただいております。

蝉の声が少なくなった分、中浜墓地に眠っていたご先祖さま方が、新しい墓地に移転できて、復興へ一歩二歩と踏み出すことができたとしたら、蝉に許してもらえるでしょうか。50年以上前に紅帆先生が感じた村発展の陰での蝉への憐れみ。今私たちは何としても復興へ向かわなければなりません。故郷の環境の変化という痛みも伴います。多くの命の支えがあっての復興であることを忘れないようにしたいものです。「蝉鳴く樹生い繁りて里復興」といつの日か詠めるような復興を目指しましょう。そのためにはもっと勉強しなければなりません。「復興ゼミ」が中浜新墓地で連日開催されています。お参り下さい。

それでは又、8月11日よりお耳にかかりましょう。

【第957話】 「売り買いのこと」 2014(平成26)年7月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第957話です。

役場から電話がありました。「徳本寺の檀家さんと思われる方から苦情が寄せられました。石屋さんからのダイレクトメールが頻繁に送られて困る。個人情報がお寺から流れているのではないか」というのです。勿論、寺から理由もなく個人情報を特定の業者に教えることはありません。ただ、東日本大震災でお墓も被害を受けているお宅がたくさんあります。墓石の修理や新しい墓石の建立を勧めようと、石屋さんもそれなりに情報収集をして、営業活動をしているでしょう。

特に、徳本寺の中浜墓地は壊滅状態となり、この度移転して「中浜新墓地」として竣工することができました。そこを使用する方は、ほとんど新しい墓石にするはずです。この情報はかなり前から石屋さんの間では広まっていたようです。また、葬儀を出せば、その後に仏壇やお墓のセールスが訪ねてくることもよくあります。これも寺からの情報でなくとも、死亡広告や葬儀式場の看板でいくらでも知り得ます。

この役場からの電話の少し前に、ある事件が発覚しました。教育事業大手のベネッセホールディングスの情報流出事件です。通信講座「進研ゼミ」「こどもちゃれんじ」など26のサービスの顧客の個人情報が、過去最悪となる約760万件も外部に流出したというのです。これまでサービスを利用したことのある子どもや保護者の名前、子どもの生年月日と性別、住所、電話番号などの個人情報です。複数の顧客から「覚えのないIT企業からダイレクトメールを受けとった。個人情報が漏れているのではないか」という指摘で判明したのです。

平成17年4月に個人情報保護法が全面施行されてから、本人の同意なくその情報を知ることが難しくなりました。だから、それ以降に生まれた子どもたちの情報は、名簿業者にとって把握しづらく、価値が高いのだそうです。護ろうとすればするほど、価値が上がり欲しがる人が出てくるという、何とも皮肉な現象です。手書きで書き写さなければならないようなら、これほど大量の情報が漏れることはないでしょう。現在はあまりにも簡単にデータのコピーができてしまいます。それだけに扱う人の良心が一層問われます。

ある石屋さんから聞きました。たまたま仕事で訪ねた仮設住宅。そこには様々なセールスがやって来て、鍋釜から毛布など、お年寄り相手に言葉巧みに商売をしていくとか。それを見て、その石屋さんは、個別訪問のセールスはしないと決めたそうです。相手の弱みに付け込むように見えたのでしょう。この世に生きている限りは、生老病死、入学卒業、就職結婚などの個人情報は、それぞれの関連業者にとっては、商売の糸口となる貴重なものです。しかし、心ない業者が被災されたお宅や、犠牲者の葬儀を行った方に、商品を売りつけたとしても、自分は顰蹙(ひんしゅく)を買うということを思わなければなりません。

それでは又、8月1日よりお耳にかかりましょう。

【第956話】 「『自恣』を支持」2014(平成26)年7月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第956話です。

今年も半年が過ぎました。中弛みにしていませんか。どんな大事件が起きても、その時は一億総評論家になって、喧(かまびす)しいのに、一週間もたてば関心は薄れてしまいます。自分も含めて世の中は惰性で動いていないかと、問いかけてみたくなります。

お釈迦さまの時代から、安居(あんご)ということが行われていました。安心の安に居住の居と書いて「安居」と読みます。安穏にとどまるということです。インドで雨期にあたる4月15日から7月15日の3カ月間は、托鉢などの外出を避けて、精舎(しょうじゃ)といわれる修行道場にとどまって、修行・修学の生活を送りました。大雨で洪水が発生したり危険であるし、草木の若芽を踏みつぶしたり、水を避けて集まる虫たちを踏み殺しかねないという慈悲の心からです。大勢の修行僧が結集して、制度に則り修行するので、結制安居とも呼ばれます。

安居中の90日間は、足を禁ずると書く「禁足」期間であり、外に出ることを禁じられます。禁足明けの7月15日は待ち遠しいものですが、修行中の反省の日でもあります。お釈迦さまは7月15日の満月の夜に「自恣(じし)」という儀式を行いました。自恣とは、自ら恣(ほしいまま)にするということで、我がまま勝手な行いを反省することです。修行僧一人ひとりは、みんなの前に立ち、「自分に修行者として相応しくない言動があったら、遠慮なく指摘して下さい。深く反省して正しい行いをするようにしますから」と告げます。それぞれ気づいたところを指摘し合い、共に懺悔します。お釈迦さまも自らのことを、弟子にお尋ねになります。それはご自分も修行者の一人と考えているからです。

そして、長く厳しい安居を経て、自恣の儀式を終えると、修行僧はそれぞれ別々の場所に向けて遊行の旅に出ます。この時、人々は食べ物や衣などさまざまな供養の品物を届けにやって来ます。このような供養をすることにより、過去七世の父母を救うことができるという信仰が生まれました。これが盂蘭盆・お盆の行事になったと伝えられています。

さてこの半年間、わが国では様々なことがありました。東日本大震災からの復興は、決して顕著ではないのに、いつの間にか憲法の解釈が恣になされたりしています。7月15日ならぬ、8月15日に毎年、自恣の儀式の如くに、戦争を反省し、反戦の想いを培ってきたはずです。それなのに、この国のリーダーは、自分も国民の一人であるという意識ではなく、自分一人の国であるかのごとき言動です。何事も謙虚に反省する自恣の姿がないと、支持率は下がるばかりですよ。

ここでご報告致します。6月のカンボジア・エコー募金は、91回×3円で273円でした。ありがとうございました。

それでは又、7月21日よりお耳にかかりましょう。

【第955話】 「『金目』では見えない」 2014(平成26)年7月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第955話です。

東日本大震災が発生して半年後の9月10日、就任してわずか9日目で鉢呂経済産業大臣は、辞任に追い込まれました。福島第1原発を視察した折、「周辺の市街地は人っ子一人いない『死の街』だった」という失言があったからです。あれから3年。またしても福島第1原発をめぐっての問題発言がありました。除染廃棄物の中間貯蔵施設建設候補地の住民への説明会の後で、石原環境大臣は「最後は金目でしょ」と品位を欠く言葉を発したのです。

その発言の3日後の6月19日に、私は福島の飯館村を視察する機会がありました。勿論まだ誰も帰還できないままの状態です。除染作業に携わる人たちが働いているだけです。村全体が放射能に覆われたのですから、気の遠くなるような除染なのです。例えば田んぼの除染の場合、表土を5センチ剥いで、そこに新しい土を入れて田んぼの状態にするそうです。しかし、実際耕作するとなれば、5センチより深く耕すでしょうし、山の除染はしていないのですから、山から流れ込んだ水でまた汚染されないとも限りません。

国の行う除染は、その面積を稼ぐだけで、現実にそこに戻って生活するときに、安全に暮らせるのかという疑問が残ると、案内してくれた方は言います。それでも汚染土は黒い大きな土のうに入れられていくつもの置場に並べられています。それはそれは夥しい数です。そこは「仮の仮の置場」だそうです。いずれ別の仮置場へと運ばれるらしいのですが、いつどこに運ばれるのかの見通しは立っていません。

故郷に戻りたい思いはどなたにもあるでしょう。しかし、戻ったとして原発事故以前と同じような普通の暮らしが営めるのか、という不安と恐れは明らかです。飯館村ばかりではなく、被災地の何処もが、その地域の力だけでは及ばない復興への厳しい道のりを抱えています。ここは国を挙げて取り組まなくてはならない問題です。ある意味で大臣の「正直な発言」が「国の本音」だとしたら、なんと情けない国に私たちは暮らしていることでしょう。

お釈迦さまの教えに「八正道」があります。生きていくための8つの正しい道、教えのことです。その中に「正見」正しく見るというのがあります。漫然と眺めるのではなく、意識して観るということです。そこには智慧と慈悲が伴います。正しい判断ができる学びが必要ですし、苦しみや不安を抱える人に寄り添う気持ちがなければなりません。さらには想像力も求められます。

現場に立ち、身体全体で観じて、想像してみて下さい。剥ぎ取られる前の土には、どれだけの人々の汗が沁み込み、命を育んだ喜びが詰まっていたかを。そして現在の汚染土のう一つひとつに詰まっているのは、そこに住んでいた人々の無念の想いなのです。「金目」では何も見えません。「心の目」で見れば、その恐ろしい光景の未来が見えてきます。

それでは又、7月11日よりお耳にかかりましょう。

【第954話】 「辛いと幸い」 2014(平成26)年6月21日-30日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第954話です。

思えば東日本大震災が発生した日の平成23年3月11日に山元町役場では、午後1時30分より山元町総合計画審議会が開催されていました。私も委員の一人でしたが、たまたま寺の用事と重なり欠席しました。会議中に地震が発生し、会議はすぐに中止になったそうです。出席していた役場職員と委員の方は、それぞれの立場で震災への対応をしました。その中には残念ながら犠牲になった方もいらっしゃいます。

平成22年8月に発足したその審議会では、町の現状と課題を見極め、将来に向けてより良い町づくりを提案すべく、話し合いがもたれていました。課題の一つに「人口問題」がありました。当時の町民は約16,900人で、減少傾向でした。加えて、高齢化率は30.8%で県内で5位、25歳-39歳の未婚率は県内1位、出生率は県内ワースト4位です。そして、20年後の平成42年は、人口が12,899人、高齢化率は46.2%と予想されていました。

大震災後、中断された審議会が再開する必要もないほど、町は一変しました。633人の方が犠牲となり、全体の40%にあたる2,217棟の家屋が全壊となりました。今年4月現在の人口は3,900人減って約13,000人、戸数も1,000戸減って4,500戸余りとなっています。大震災は一瞬にして、予想を20年早めてしまったのです。20年かけての対応と思っていたことが、今現在待ったなしの現実となっています。

更には、民間研究機関「日本創成会議」が、5月にショッキングな発表をしました。子どもを産む世代の若年女性(20歳-39歳)の平成52年の人口推計です。30年前即ち震災前年の平成22年と比べて50%減る自治体は、将来的に消滅する可能性がある「消滅可能都市」と位置付けています。それによりますと、宮城県でも23市町村が消滅の恐れがあるそうです。山元町は変化率64.7%で、県内で4番目に高い割合となっています。

正直言って、これだけの数字を提示されると、将来の展望が開けません。大震災からの復興に尽力するだけでも辛いことなのに、30年後に町が消滅するかもしれないなどといわれた日には、辛さが募るばかりです。しかし、数字に怯える前に、今生きているという実感をしっかり抱きたいものです。過去に戻ることはできず、明日もわかりません。「今・今」の連続を貫くしかないのです。

「ツラくないってことは 生きてないってことだから」とは、吉川晃司の言葉です。つまり、生きている限り「辛さ」は誰にでもあるということです。そういえば、「辛い」という漢字の第一画目の点を少し伸ばし、数字の「一」を置いてみると、「幸い」という字になります。「辛いってことは 幸いの一歩手前ってことだから」

それでは又、7月1日よりお耳にかかりましょう。

【第953話】 「貧父の差」 2014(平成26)年6月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第953話です。

この世に生を享けて僅か5年。男の子はアパートの6畳間でひとり死んでいました。そして生きていたより長い年月の7年もの間、その死は人に知られることなく、遺体は白骨化していました。5月末厚木市で発覚した男児遺棄事件です。

保護責任者遺棄致死容疑で逮捕された36歳の父親は、「恋人ができ、養育を怠るようになった」と述べています。当初は週に5日ほどアパートに戻っていたものの、亡くなる2ヶ月前は週に1、2回しか戻らず、コンビニで買った弁当など1食分の食事を与えているに過ぎず、いずれ衰弱死するだろうという認識はあったといいます。遺体の周囲にはパンの食べかすなどのゴミが散乱し、回収されたゴミは2トントラック2台分もあり、電気やガス、水道は供給が止まっていました。親としての自覚がない分、子ども以上のわがままを具えた大人としか言えません。

さて、先日91歳の父親を看取った娘さんが、葬儀の相談に訪れました。福島県の沿岸部でひとり暮らしをしていた父親が、東日本大震災以後に体調を崩したので、自分の住む神奈川県の病院で看病していたのでした。兄妹の中でも一番父親に可愛がられたように思うので、このくらいの面倒は当たり前ですと仰います。

父親は大工さんでした。彼女が小学生のころ、父親の働く現場が通学途中にあり、学校帰りに必ずその現場に寄るように言われました。「家に持ち帰って弁当箱を洗っておくように」と、毎回父親の弁当を預けられたのです。弁当箱を開けてみると、半分しか食べていません。最初は身体の調子でも悪いのではないかと思いましたが、すぐに、これは私に食べさせるために、半分残してくれたのだと納得しました。

彼女は言います。「私の家は貧しかったので、家に帰っても、何も食べ物がありません。子どもがお腹を空かしては可哀相だと思ったのでしょう。働いている父は、もっとお腹を空かしているはずなのに、私に『重い弁当箱』を持たせてくれたのです」

彼女が小学生だったのは、おそらく昭和30年代と思われます。地方では特に「貧しい」という言葉を使う必要もないほど、みんながそういう状態でした。しかし大人らしい大人がいて、責任を自覚している親がいた時代とも言えます。貧しいという字は「貝」を「分ける」と書きます。「貝」とは「財貨」のことで、それを分散し尽して、乏しくなったという意味です。ここでは逆に「貧しい」を「心の財貨」を分ける心の豊かさと捉えたいものです。つまり貧しくても親が子をいたわるのは、心が豊かだからです。子を顧みない自分勝手な親の心こそ貧しいと言えます。厚木市の父親と昭和30年代の父親は、どちらも貧しい父とはいえ、真意は比べようもなく、まさに「貧父の差」があります。

ここでご報告致します。5月のカンボジア・エコー募金は、97回×3円で291円でした。ありがとうございました。

それでは又、6月21日よりお耳にかかりましょう。

【第952話】 「大震災という縁」 2014(平成26)年6月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第952話です。

「新墓地を象徴する『縁満塔』は永代供養墓であるが、大震災もひとつの縁であり、それを機縁として集う人々、それにつながるご先祖も円満で安らかに過ごせるようにとの願いが込められている。塔の下には中浜墓地より収集された有縁無縁の遺骨・砂等も合葬されている」

これは東日本大震災の大津波で壊滅状態となり、内陸部に移転された徳本寺の「中浜新墓地」の縁起碑の一文です。私はあえて「大震災もひとつの縁」であると表現しました。「縁あって巡り合うことができた」とか「縁あって結ばれた」という「縁」のイメージからすれば、大震災など、とても「縁」とは思いたくないかもしれません。しかし、縁なくしてこの世のものは何ひとつ存在しません。すべてのものは関わりあって存在しているという縁起の法こそが、お釈迦さまのお悟りの根本です。

その究極の心は、「人はどうして死ぬか」という問いに対して、「人は生まれてきたから死ぬのだ」という答えの中にあります。私たちは生きている間に様々な出会いがあります。良き出会いもあれば、避けたい出会いもあります。一番避けたいのは死ぬことでしょうが、それも叶いません。だとすれば、死ぬまでにどう生きるかということを常に念頭に置いて生きていくことは大事です。

大震災さえなければこんなことはなかった、というのは数えきれないほどあります。しかしこれからは、大震災があったにもかかわらず、ここまでになったと言えるような前向きの結果を目指す時です。大震災がなければ、墓地移転などはなかったでしょう。移転せざるを得なくて、新たなところに集うことができたことを、新墓地の使用者は喜んでおります。新墓地の象徴の縁満塔は、円満解決の円満ではなく、ご縁が満ちてここに集うという「縁満塔」です。大震災を縁として受け容れ、それを乗り越えて、新たな縁を築いていきましょうということでもあります。

大震災の津波ばかりではなく、少子高齢化の波も、この町に及んできています。自分の代で我が家の縁は切れてしまうのではないかという不安を抱える人が、震災前から少しずつ増えていました。自分亡き後、無縁のお墓になるのは忍びないと誰もが思っています。そのような方の想いを汲んで、家という垣根を超えて、誰もが使用でき、みんなで縁をつないでいき、最終的にはお寺で永代に供養しますということで、縁満塔ができました。生きている時も、死んでからもみんな仲間です。

私は新墓地竣工式のパンフレットに「なかはまの新墓地に集う なかまは好し ここから記す 復興へ一歩」と書きました。「なかはま」と「なかまは」は平仮名で書けば、同じ4文字がちょっと順番を変えて並んでいます。これもご縁です。

ここでお知らせ致します。東日本大震災を語り継ぐテレホン法話集の第2集が出版されました。『一歩先へ 二歩先へ―3.11その先へ―』定価1000円。ご希望の方は徳本寺までご連絡ください。電話0223-38-0320です。

それでは又、6月11日よりお耳にかかりましょう。

【第951話】 「ここからの一歩」 2014(平成26)年5月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第951話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第951話です。

5月18日は中浜新墓地竣工式でした。東日本大震災から数えて1165日目。見事な青空が広がっていました。私はこういう風に挨拶を始めました。「1165日前のあの東日本大震災の惨状を見たとき、青空などもう見ることができないのではないかという絶望感がありました。同時に、否、いつか必ず青空を見ることができるようにしなければと覚悟しました。今日こうして多くのみなさまのおかげで、青空の下、新しい墓地に集うことができ、感謝申し上げます」

徳本寺の墓地の中で、沿岸部にあった中浜墓地は、大津波により壊滅状態になったのです。墓石が倒されただけでなく、流されて見つからないものもありました。骨堂は抉られて、お骨は見当たらず、砂が溜まっているばかり。流された松の木や乗用車・U字溝までが墓石の上に載っていました。お墓の周りは地盤沈下が進んでいます。誰もがここでお墓の再建はあり得ないと思うほどの光景が広がっていました。

その墓地の使用者は、ほとんどが中浜地区の檀家さんです。町内でも最も多くの犠牲者があり、家屋も流され、現在は災害危険区域になっています。自分たちの住まいに加えて、ご先祖さまの住まいもなくなってしまったという状況です。それでも多くの方が、自分たちの住まいよりも、ご先祖さまの住まいを早く整えたいという思いを抱いていました。

こうして墓地は内陸部にある徳本寺境内地の中に移転することになりました。境内地といってもこんもりとした林のようなところです。大がかりな造成工事を施さなければなりません。駐車場用地のために隣接地を取得する必要があります。普通でさえ簡単でない墓地移転を、大震災という異常事態の中で行うことは想像を絶するものがありました。

生きていく上で、衣食住が足りていることは大事です。しかし、人はそれだけで十分な生き方はできません。心の拠りどころも大事です。その一つがお墓なのです。ご先祖さまのおかげがあって、今の私たちが存在しているわけです。お墓がないということは、そのつながりが絶たれたような気持になり、心はさまようばかりです。衣食住の復興と併せて、心をつなぎとめる精神的な復興も目指さなければなりません。そんな思いでこの3年間、多くの方と中浜墓地の復興に尽力して「中浜新墓地」として甦ることができました。

私は挨拶の結びに言いました。「『失敗したところでやめるから失敗になる 成功するまでやれば それは成功になる』という松下幸之助の言葉があります。私たちも、被災したままでいたら、被災地と呼ばれるだけです。復興するまで精進すれば、故郷は必ず甦ると信じて、ここから新しい一歩を踏み出しましょう」

ここでお知らせ致します。東日本大震災を語り継ぐテレホン法話集の第2集が出版されました。『一歩先へ 二歩先へ―3.11その先へ―』定価1000円。ご希望の方は徳本寺までご連絡ください。電話0223-38-0320です。

それでは又、6月1日よりお耳にかかりましょう。

【第950話】 「水に傷つきし人々」 2014(平成26)年5月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第950話です。

一口に仏さまと言っても、釈迦如来、地蔵菩薩、不動明王、帝釈天など、その役割によって呼び方が違うように、姿も千差万別です。千手観音・十一面観音など、手や顔の数でもその特徴を現しています。そのような仏さまを漫画家が描いたら、さぞやユニークなお姿が出現すると思いませんか。

「漫画家による仏の世界展」を東京の増上寺で拝観する機会がありました。日本の漫画文化は世界に誇れるもので、MANGAとアルファベット表記すれば世界に通用する言葉とか。漫画家が仏さまを描けば、明るく楽しい仏さまになることでしょう。それを拝むことにより、戦火に苦しむ国、飢餓に喘ぐ子どもたち、東日本大震災をはじめとする自然災害など、世界各地で起きている不幸で悲しい出来事に思いを馳せ、人々が夢と希望を見出すきかっけになればと願って開催されたのです。

「ゴルゴ13」でお馴染みのさいとう・たかをさんは「護留護天」なる武神を描きました。すべての敵を倒してくれそうな屈強な姿で、顔は「ゴルゴ13」の主人公デューク東郷です。ジョージ秋山さんは、妖艶な観世音菩薩です。心の目をもって、私たちの悩みや苦しみをお救いくださると信じて描かれたようです。異色なのは、落語家の林家木久蔵改め林家木久扇師匠です。落語家になる前は漫画家だったそうで、「ラーメン大仏」なるものを描いていました。大仏さまがラーメンを食べていて、屋台のラーメン屋の老人、チョコンと座った犬、夜空には居眠りしている三日月、なんとも心和む図柄です。そして「マンガの神様」と称された今は亡き手塚治虫さんの作品は、「ブッタ」です。お釈迦さまの生涯を史実と独自の解釈で十数年の歳月をかけて描かれたブッタ伝。そのお釈迦さまが全展示作品を締めくくるかのように、最後のコーナーに飾られていて親しく拝観できました。

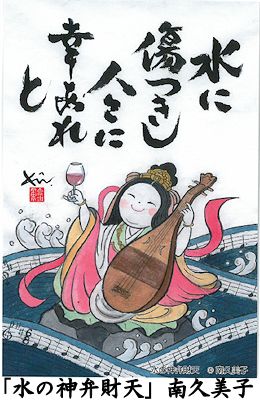

特に印象に残ったのは南久美子さんという漫画家です。書とマンガを組み合わせて独自の世界を作り上げるユーモアセラピストといわれています。その仏さまは弁財天でした。右手にワイングラス、左手に楽器の琵琶を持って、頬を赤らめにこやかな顔立ちです。そして「水に傷つきし人々に幸あれと」と墨書してありました。弁財天は古代インドのサラスヴァティという河の女神です。日本でも水に縁のあるところに祀られます。作者は言います。「神も仏もないと思わせた大震災。人々の幸せを奪った海ですが、再び人々に歓びをもたらすゆたかな海になるように祈りを込めて、亡くなられた方々に献杯、そして今生きている方々に乾杯」

水に浮かぶ弁財天の周りには、ベートーベンの第九「歓喜の歌」の楽譜が描かれています。それはまるで歓びを運ぶ波のようにも見えます。全く漫画家の発想は自由自在です。その絵を拝めば、これまで「神も仏もない」などとモヤモヤと絡まっていた僻みというかみもほどけた気分になります。

ここでご報告致します。4月のカンボジア・エコー募金は、110回×3円で330円でした。ありがとうございました。

それでは又、5月21日よりお耳にかかりましょう。

【第949話】 「船長」 2014(平成26)年5月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第949話です。

「津波てんでんこ」とは大船渡市の津波災害史研究家山下文男さんが、幼少の時に父母から聞いた言葉として紹介したことで広まったそうです。「てんでんこ」は「てんでんばらばら」の意で、自分だけでも高台に逃げろという意味でもあるでしょうが、自分の命は自分の責任で守れという教訓として使われています。

東日本大震災で1200人を超す死者・行方不明者を出した釜石市では、3千人近い小中学生のほとんどが無事に避難できました。生存率99.8%で「釜石の奇跡」と呼ばれています。それには日頃から「津波てんでんこ」の言い伝えに基づいた防災教育があったからと言われています。年に何回も避難訓練をしたり、津波経験者の話を聴いたり、映像で津波の恐ろしさを学んでいたのです。

さて、お隣韓国には「てんでんこ」なる言葉があるかどうかは分かりませんが、「津波てんでんこ」という言い伝えがあるとは思えません。4月16日に韓国の珍島(チンド)付近で旅客船セウォル号が沈没するという事故がありました。乗員乗客476人が乗船していました。その中には300人を超える修学旅行中の高校生が含まれています。救助活動は難航していて、4月末現在で187人の死者を確認しているものの、100人を超える行方不明者がいます。事故そのものの重大性は勿論ですが、別の点で非難の的になっているのが、「津波てんでんこ」を誤解したかのような船長の行動です。

津波と沈没事故を同じ土俵で論じることはできません。というより、船の中で船長はいかにあるべきかが問題になっています。イ・ジュンソク船長は、事故当時操縦室を離れていただけでなく、多くの乗客を残して脱出。救助船の搭乗者名簿に「一般人」と記入して身分を偽っています。更に治療を受けた病院では、海水でぬれた紙幣を床暖房で乾かしていたといいますから、「一般人」以下というべきではないでしょうか。韓国の船員の法律にも「船長は緊急時に際しては、人命救助に必要な措置を尽くし、旅客が全員降りるまで船を離れてはならない」とあります。

韓国の朴槿恵(パククネ)大統領は、船長の行為に対して、「殺人にも等しい行為」と批判しました。船長は乗員乗客の命を預かっている立場です。自分だけ「てんでんこ」よろしく勝手に逃げ出しては、他の命を無視したことになります。一方「津波てんでんこ」の教訓は、私たち一人ひとりが地球号という船の乗客であり、船長でもあるということです。いずれにしても、海を相手にする者は、舵取りを誤らぬよう、普段からの心構え訓練は大切です。

ここでお知らせ致します。東日本大震災を語り継ぐテレホン法話集の第2集が出版されました。『一歩先へ 二歩先へ―3.11その先へ―』定価1000円。ご希望の方は徳本寺までご連絡ください。電話0223-38-0320です。

それでは又、5月11日よりお耳にかかりましょう。