テレホン法話 一覧

【第968話】 「クリスタルピアノがあれば」 2014(平成26)年11月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第968話です。

「初めて聴きました。神秘的で感動しました」「癒されました。もう一度聴きたいです」「空想の世界が広がって気持ちよかった」などの感想が寄せられました。先月徳本寺で行った東日本大震災を語り継ぐ第8回テレホン法話ライブにゲスト出演していただいたクリスタルボウル奏者安達季久子さんの演奏を聴いてのことです。

クリスタルボウルとは水晶でできた楽器です。その音色の波動は、体内に滞っているマイナスのエネルギーや否定的な感情を排泄するという健康作用や、美容効果も望めるといいます。アメリカや北欧ではすでに医療に使われています。水晶は物理的にエネルギーを変換、増幅、蓄積、伝導するなどの特性があり、それで心身を癒すということは何千年も前から行われているそうです。良いことずくめの楽器ですが、たいていの方は初めて見て聴くものでした。

場所は本堂、7つのクリスタルボウルの前にはローソクが灯され、不思議な雰囲気が漂います。演奏の第一声から本堂全体がその音で包まれたような感じになりました。クリスタルボウルの音は600メートル先まで到達するとか。わずかの時間ではありましたが、心が吸い込まれるような感じになりました。嫌なことや心配事も一時どこかに消えたかのようでした。安達さんの話によると、泣いている子どもも、クリスタルボウルを聴くと、泣きやむことがあるそうです。そして、「天と地を繋ぐ水晶の響き クリスタルボウル」と色紙に書いて下さいました。生き物すべての母である宇宙に抱かれているという感覚でしょうか。

そのクリスタルボウルを聴いた後で、テレホン法話を続けました。法話をしている間、ピアノの伊藤智哉さんが話の内容にふさわしい曲を、話が引き立つように絶妙のテクニックで演奏して下さいます。最後を締めくくる話は今年2月に発表した「転んで転じる」。ソチオリンピック・フィギアスケート男子で金メダルを取った羽生選手の話です。羽生選手はフリーの前半のジャンプで転んだものの、立ち上り自分の滑りを取り戻し、金メダルに転じました。私たちも被災地と呼ばれ転んだままでは終わりたくない。転じて羽生選手に負けない金字塔を打ち立てましょうという内容のものです。

何とかみんなで力を合わせて復興に向かっていきたいという思い入れが強かったのは確かです。それを感じてか、伊藤さんのピアノは終盤になって、どんどん盛り上ってきました。とうとう私は不覚にも感極まって声を詰まらせてしまいました。伏線にはクリスタルボウルを聴いた効果もあったのかもせれません。泣く子も黙るクリスタルボウルと和尚を泣かせるピアノの魅力恐るべしでした。もしクリスタルピアノがあれば、大震災も鎮めることができるかもしれません。

ここでお知らせ致します。9月のカンボジア・エコー募金は、83回×3円で210円、10月は117回×3円で351円でした。ありがとうございました。

それでは又、11月21日よりお耳にかかりましょう。

【第967話】 「戸花の花」 2014(平成26)年11月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第967話です。

町内の戸花山に、漁師が建てたといわれる諏訪神社があります。海上からの位置の目標として重要なものでした。海から約2キロメートルの距離にあります。その小高い山の麓で人々は普通に生活を営み「戸花」という地区ができていました。東日本大震災の時、津波が来るといわれても、ほとんどの人はまさかここまでは来ないだろうと思っていました。そして20人を超える犠牲者が出ました。家にいて家ごと流されて九死に一生を得た人も一人二人ではありません。

そこには長年受け継がれてきた念仏講がありました。長い数珠をみんなで回しながら、仏さまのお名前を唱えてお盆お彼岸等の供養をするのです。その数珠が大津波で流されたものの、無事で発見されました。震災の年の12月に、何もかも流されて荒涼としたその地区の一角にシートを敷いて、縁のある方が長い数珠を回して、犠牲になられた方の冥福を祈りました。

地区の人々はもう一度そこに戻って暮らすことは叶わず、念仏講の存在も難しい状況です。しかし、誰もが鎮魂のおもいを届けたい、祈りの場が欲しい、豊かな暮らしがあったふるさとの見守りがほしいと願っていました。そうしたところ、震災以来、山元町に支援を下さった方々の中からの資金援助やボランティアの方の働きにより、観音さまが建立されることになりました。

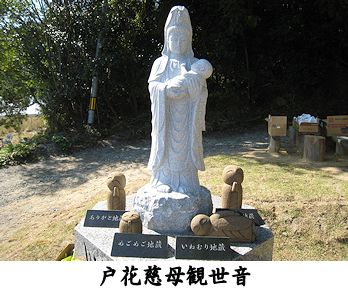

観音さまの日である18日を選んで、10月18日に開眼法要が営まれ、その導師を勤めるというご縁をいただきました。「戸花慈母観世音」と名付けられ、かつての戸花地区を見守られる位置に建てられました。そこで参列者に申し上げました。「東日本大震災も巡り合わせです。残念な巡り合わせではありましたが、みなさんは心をひとつにして、無常を転じようとしてきました。その願いが通じ、今こうして観音さまに巡り合うことができました。観音さまはみなさまとこの地区を見守って下さいます。みなさまも観音さまに手を合わせて、その慈悲の心をいただいて下さい。慈悲とは喜びを与え、苦しみを除くことです。それは復興を目指す思いの原点です。共々にそのように心がけて精進しましょう」

当日は支援して下さった方々が各地から訪れお参り下さいました。とりわけ、千葉県からお出で下さった伝統郷土料理研究会の方々は、早朝よりご自慢の太巻き祭りずしを作り、観音さまにお供えし、みなさまにも振る舞われました。それは切り口がバラや桃の花であったり、カタツムリやパンダの顔もあるユニークな寿司で、戸花という地区に更なる花が添えられたかのようでした。

その昔、戸花山を見て海上から位置の確認をしたように、これからは戸花慈母観世音を仰ぎながら、心折れることなく、復興を目指していきたいものです。それが多くの方の支援に応える何よりのものです。

ここでお知らせ致します。東日本大震災を語り継ぐテレホン法話集が出版されました。『一歩先へ 二歩先へ―3.11その先へ―』定価1000円。ご希望の方は徳本寺までご連絡ください。電話0223-38-0320です。

それでは又、11月11日よりお耳にかかりましょう。

【第966話】 「七転八起」2014(平成26)年10月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第966話です。

「だるまさんがころんだ」と唱えて、鬼ごっこをしたことはないですか。子どもの頃1から10まで数える代わりに「だるまさんがころんだ」という十文字を唱えたものです。数を数えられなくてもできる、子どものテン・カウントでした。しかし、だるまさんは転ばないことの象徴のはずです。そこを転んだら面白いという発想がいかにも子どもらしいお遊びです。

実は達磨さんはインドの和尚さんです。お釈迦さまの弟子としては28代目にあたります。今から1600年ほど前に、南インドの香至国の第3王子として生まれました。後に出家して60歳の頃、3年の歳月をかけて中国に渡ります。お釈迦さまの正しい教えである坐禅を伝えるためです。中国では梁の武帝に迎えられます。しかし、武帝は仏教の篤信者ぶりを自慢するだけで、いかにも見返りを求めている態度が窺えました。達磨さんは真の仏法を説くのは、時期尚早と判断して、洛陽の嵩山(すうざん)に少林寺という庵を建て、壁に向かって坐禅をすること9年にも及びました。いわゆる「面壁九年」です。

その後、機が熟して坐禅を通して真の仏法を中国に広めることができました。中国禅宗の礎を築かれた祖師として「震旦初祖圓覚大師菩提達磨大和尚」(しんたんしょそえんがくだいしぼだいだるまだいおしょう)と称されています。「震旦初祖」とは中国における禅宗の第1代目という意味です。その中国から日本に曹洞宗の教えが伝えられましたので、曹洞宗の祖師としても崇められています。没年に関して、諸説はありますが、西暦532年に150歳で入滅なされました。その日が10月5日でしたので、「達磨忌」といって、ご遺徳を偲ぶ法要が営まれます。

さて、壁に向かって坐禅をしている衣に包まれた達磨さんの後姿が、いかにも手足がないように見えたところから、お馴染みの起き上がり小法師(こぼし)となったようです。「七転八起」の達磨さんとも言われます。60歳を過ぎて尚、お釈迦さまの教えを伝えようと道を切り拓く志の高さ、あらゆる困難を克服された不屈の精神力にあやかっているのでしょう。

今年の達磨忌は、東日本大震災から3年7カ月を迎えようとしている時でした。改めて思いました。被災地はこれまで「七転八倒」の苦しみを味わってきました。達磨さんの力には及ばないまでも、転んだら起きよう。起きたら歩き出そう。歩き出したら歩き続けよう。歩き続ければ、きっと道ができる。いつまでも転んだままでいて「だるまさんがころんだ」などと、テン・カウントされたら、ボクシングならKO 負けになってしまいます。「七転八倒」を「七転八起」に変えられたらOKです。

ここでお知らせ致します。第8回テレホン法話ライブ「東日本大震災―転んで転じる―」を10月26日(日)午後2時より徳本寺で開催します。ゲストはクリスタルボール奏者の安達季久子さんです。入場は無料です。是非ご参加下さい。

それでは又、11月1日よりお耳にかかりましょう。

【第965話】 「選びつづける」 2014(平成26)年10月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第965話です。

40代のその青年は、東日本大震災当時両親と3人で沿岸部に暮らしていました。自分は働きに出ていたので無事でしたが、両親は自宅にいて、犠牲になりました。家も流されてしまいました。自分だけは助かっても、その喪失感は如何ばかりだったでしょう。

それでも両親の遺体の発見は早い方でした。世の中が大混乱状態になっている3月末、妹さん弟さんと力を合わせて、地元の火葬場では間に合わず、他の町の火葬場まで行って、火葬を済ますことができました。そして5月の初めには葬式も無事終えました。しかし、お墓も沿岸部にあったため、流されて納骨することはできません。しばらくお寺で両親の遺骨を預かることになりました。それからは、足しげくお寺に通って、両親に手を合わせていました。初盆・一周忌・3回忌という節目ごとの供養も欠かしませんでした。

今年5月に流された沿岸部のお墓の移転造成が完了しました。ご自分の墓地の場所も決まり、いよいよ両親を納骨するために新たにお墓を建てるべく、熱心に墓石の検討を重ねていました。秋の彼岸を前にして立派なお墓が完成しました。弟さんが今後の納骨のことを相談しようと、部屋を訪ねたところ、青年は変わり果てた姿で横たわっていたのです。震災から3年半経った日です。

弟さんは言います。「兄は震災で両親を亡くして、ほんとうに沈んでいました。でも、供養だけはしっかりしようと、これまでそのことにだけ心血を注いできたのです。その最終目標がお墓を建てることだったのかもしれません。お墓を建ててすべてやり遂げたという気持ちになり、生きていく気力をなくしたのでしょうか」

まだ若い方です。供養ごとに慣れているはずがありません。非業の死を遂げた両親をきちんと供養したい一心で、迷いながらも一つひとつを判断しながら、やっとお墓を建てるところまでたどり着いたのです。そのお墓に真っ先に自分が入ることになるとは、周りにしてみれば、やるせなさが募るばかりです。

「そして生きるとは 屈することなく 選びつづけること 死ぬことをも含めて」とは芥川賞作家の清岡卓行の言葉です。震災で両親も家も失うという絶望的な状況の中で、屈することなく今なすべきことを、選び続けて供養をしてきたのです。その果てに、四十半ばで死を選ばなければならなかったとは、無念の極みです。普通ならば死を選ぶ前に、もっと選ぶべきことがあったはずです。普通でない震災の痛手の大きさは、その選択肢を見えなくしてしまったのでしょうか。被災地の風景に復興の兆しが見えても、被災者の心の景色はあの時のままの人もいることを忘れてはなりません。

ここでお知らせ致します。第8回テレホン法話ライブ「東日本大震災―転んで転じる―」を10月26日(日)午後2時より徳本寺で開催します。ゲストはクリスタルボール奏者の安達季久子さんです。入場は無料です。是非ご参加下さい。

それでは又、10月21日よりお耳にかかりましょう。

【第964話】 追越(おっこし) 2014(平成26)年10月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第964話です。

歌舞伎に「地震加藤」という演目があります。謹慎中の加藤清正が大地震の夜、救援のため真っ先に豊臣秀吉のいる伏見城に駆けつけたことにより、謹慎を解かれたという逸話です。この時の大地震とは、今から418年前の1596年に起きた慶長伏見地震です。伏見城で死者多数。京都、大阪で大きな被害がありました。

それから15年後の1611年に慶長三陸地震が発生しています。大津波が襲来し、伊達領内で死者5千人、仙台平野では塩害のため、約10年間も米が収穫できなかったといわれています。その他にも、慶長年間にはいくつかの大きな地震が発生しています。そして、各地に残っている津波伝承の話は、この時のものが多いと言われています。

町内の坂元地区に追越(おっこし)堤という沼があります。海から3キロほど離れた小高い山の中です。ここの水は塩っぱいと言われていました。子どもの頃、ここで泳いだことがあるという友だちがいました。こんな話が伝わっています。大昔、大津波がここまで来て、波が引いたとき、大きなくぼみになって、海の水が残り堤となったというのです。「追越」とは、「追い越す」と書きます。アイヌ語の「オイコイ」が語源で、「波が越す」という意味だそうです。山を越すほどの大津波が襲ったことから、この名前がついたようです。

昔から伝わる地名にはそれなりの謂れがあります。ただ、昔の言葉が現代に通用しなかったり、アイヌ語まで辿っていかなければ、解らないことも多々あります。そうなると、意味も考えずに、地名としてだけ伝わってしまいます。ひどいところでは、簡単に今風の地名に変更することだってあります。そうならないためにも、伝承すべき話というのは、何年経とうがきちんと伝えていかなければなりません。

追越堤の名前の由来は残っていたものの、それを知る人は多くありませんでした。知っていてもそこまで波が来るとは想定できなかったでしょう。東日本大震災の大津波が、我が町内では3キロも内陸まで襲ってきました。誰もがこんなところまで津波が来るなんて思わなかったといいます。先祖代々自分たちが生活を営んできたところですから無理もありません。しかし、追越の由来を信じるなら、この度の大津波は想定内とも言えます。因みに、慶長三陸地震の時の津波は、今回よりも3メートルも高かったことが判明しています。

「必要なるものは存在する」とはヘーゲルの言葉です。確かに地名としては残っていました。それがどういう必要性があったのかを、私たちは普段忘れかけていたような気がします。これからは必要性をも伝承し、私たちも町も生まれ変わらなければなりません。津波伝承が転生につながり、復興へ役立つことを願っています。

ここでお知らせ致します。東日本大震災を語り継ぐテレホン法話集が出版されました。『一歩先へ 二歩先へ―3.11その先へ―』定価1000円。ご希望の方は徳本寺までご連絡ください。電話0223-38-0320です。

それでは又、10月11日よりお耳にかかりましょう。

【第963話】 「精進の槌音」 2014(平成26)年9月21日-30日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第963話です。

知り合いの秋田の住職さんが書いた「平均年齢80歳の寺」という一文を読みました。お寺は住職夫婦と前住職夫婦の4人暮らしで、とうとう平均年齢が80歳になったというのです。それぞれに身体中に痛みを抱えて、寺を守り抜くのに難儀していますが、まだ元気なので、掃除やお勤めに頑張っていますというものでした。

敬老の日に合わせて総務省が公表した高齢者の人口推計によれば、65歳以上の高齢者人口は3296万人です。総人口の25.9%にあたり、4人に1人が高齢者ということです。紹介した秋田のお寺さんのように、4人全員が高齢者ということもあり得るわけです。そして、7月に厚生労働省は、日本人男性の平均寿命が初めて80歳を超えたと発表しました。80.21歳です。女性は過去最高の86.61歳で、2年連続世界一です。

さて、檀家のSさんという男性の方から、お彼岸を前にして、新しくお墓を建てたので供養をしてほしいとの依頼がありました。その方は沿岸部に住まいしていたため、東日本大震災の大津波で家もお墓も流されてしましました。現在は仮設住宅に住んでいます。自分たちは仮設にいながらも、ご先祖さまの住まいがないことが一番の気がかりでした。この度、沿岸部から移転した中浜新墓地に、懸案のお墓を立派に建てることができたのです。

そしてSさんは8月2日が83歳の誕生日だったそうですが、その日に富士山に登ってきたという話をされました。驚くべきことに、これまで22回も登っているといいます。70歳以上の高齢者は、山頂の神社で名簿に記帳をするそうです。富士登山をする方は、年間30万人くらい、そのうちで高齢者記帳をしているのは1600人ほどのようです。最高齢は99歳で、90歳を超えた方は高齢者登山番付の横綱で、83歳は小結とか。高齢化社会にあって、長寿は珍しくないとしても、その元気さはうらやましい限りです。

山に登る人は言います「そこに山があるから」と。そして、頂上を目指すという端的な目標があります。その目標達成のためには、それなりの精進が伴います。Sさんは私が知る限りでは、震災後瓦礫に覆われた畑を一番早くに耕した人です。誰もが明日への希望を持てない中で、一人黙々と鍬を揮っていました。70になろうが80になろうが、富士山に登るのだという目標と同じように、大震災にもめげずに作物を収穫するのだという目標を持って日々精進をなさって来たのでしょう。現在は町の新市街地に宅地用地の場所も決まり、来年6月の引き渡しを待ち望んでいます。すでに大工さんに建物の発注はしてあるそうです。あと一年後にはSさんの新居の槌音が聞こえていることでしょう。それは彼岸の教えの一つである「精進」の槌音でもあります。

ここでお知らせ致します。東日本大震災を語り継ぐテレホン法話集が出版されました。『一歩先へ 二歩先へ―3.11その先へ―』定価1000円。ご希望の方は徳本寺までご連絡ください。電話0223-38-0320です。

それでは又、10月1日よりお耳にかかりましょう。

【第962話】 「しつこく」 2014(平成26)年9月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第962話です。

「40・50は洟垂れ小僧。70・80になってやっと一人前の坊さんとして、手を合わせてもらえる」などと言うことを先輩から聞かされたことがありました。確かに檀家さんにとっても、若い小僧さんのお勤めでは、心もとないと思うことがあるかもしれません。それにしても50歳になっても、まだ一人前と認めてもらえないほど、坊さんの世界は奥が深いのでしょうか。坊さんだって年齢に応じて体力は衰えていくのですが・・・。

さて、スポーツの世界は、体力勝負です。第一線で活躍できる年代はかなり限られてきます。スポーツの種類にもよりますが、10代で世界を極める人はいても、40代50代では現役でいることさえ難しくなります。それなのに、プロ野球の中日の山本昌投手は、9月5日の阪神戦で、今季初登板、初先発でプロ最年長勝利を挙げました。御年49歳0カ月です。これまでの記録は64年前の1950年に阪急の浜崎真二投手が打ち立てた48歳4カ月でした。

山本投手は、高校卒業後ドラフト5位で中日に入団。4年間は勝利がなく、5年目に初勝利。現役31年間での通算勝利は219勝になりました。それでもここ数年は故障などで、2度引退を申し出たそうですが、チームの顔としても十分に「戦力」になるという評価をいただき、慰留されます。それからは、ボールを投げられる限りは現役を続けるという一途な思いを持ち続けたのでしょう。それを裏付けるのは、練習量です。投手練習が休みの時でも、必ず走って体を作っているといいます。その投球スタイルは、「一生懸命投げる、しつこく投げる、諦めずに投げる」ということだそうです。

「一生懸命」と「諦めない」の間にある「しつこく」というのが、いかにも49歳の人の言葉に聞こえます。「執念深い」というような意味合いが強く、あまり好い印象は与えないかもしれません。しかし、はたから見たら、そこまでやるのかと呆れられるくらいのことをやっていなければ、人並み外れた記録は残せないでしょう。「一生懸命」と「諦めない」は、誰でも口にしますが、形勢が悪くなると、「一生懸命やったのに」という愚痴につながり、あっという間に諦めの気持ちが働きます。

ところが、好い状態では勿論、悪い状態になっても自分の決めたことをやりとうせる、それがしつこい人です。そんな人は「執念深い」のではなく、揺るぎない深い信念を持った「信念深い」人と言えます。そして、坊さんでは「洟垂れ小僧」を卒業できるのは、しつこく煩悩に悩まされることなく、煩悩から「放たれた」ときかもしれません。死ぬまでに卒業できるでしょうか。

ここでご報告致します。8月のカンボジア・エコー募金は、70回×3円で210円でした。ありがとうございました。

それでは又、9月21日よりお耳にかかりましょう。

【第961話】 「奇跡」 2014(平成26)年9月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第961話です。

26年前の4月2日、場所は甲子園。春の第60回選抜高校野球、山口代表の宇部商と愛知代表の中京が対戦しました。中京の木村投手は9回一死まで、一人の走者も出していません。あと二人というところでヒットを打たれ、完全試合という大記録はなくなりました。二死後、逆転2点本塁打を打たれ敗戦投手となり、天国から地獄に突き落とされたかのようでした。

昔も今も奇跡を起こす高校球児、その奇跡の陰に泣く高校球児がいます。今年の夏の第96回全国高校野球選手権大会でも奇跡がありました。地方予選の石川大会で、星稜と小松大谷との決勝戦。星稜は8回まで、2安打のみで0‐8とリードされ、敗色濃厚です。星稜の今年のチームの合言葉が「必ず笑う」という「必笑」でした。9回裏の攻撃は、「笑えば前向きになれる」と、笑顔で臨みます。そして、怒涛の攻撃が幕を開け、打者13人を繰り出し、9点を奪い逆転サヨナラ勝ちとなりました。

甲子園でも奇跡は起きました。岐阜代表の大垣日大は茨城代表の藤代に、1回表にいきなり8点を先取されました。しかし、徐々に点数を加え、12-10で逆転勝ちをしました。甲子園で8点差の逆転は過去に一例あるだけです。

一般的に見れば、奇跡としか思えないような試合結果です。しかし、勝った当事者からすれば、そこに至るまでの汗と泥にまみれた練習は誰にも負けないという自負があったはずです。ただ笑顔だけで勝てるほど、高校野球は甘くありません。どんな時でも自分の持てる力を発揮できるためには、究極の状況を想定しての練習の積み重ねが必要でしょう。その上で、持てる力以上の結果を出すことができたとすれば、それは「後がない」という思いを常に意識しながらプレーできたからではないでしょうか。

高校野球は一度負けたらそれで終わりです。それ故に思わぬ力が湧き出ることもあるでしょう。「決して諦めないぞ」という底知れぬ高校生の力です。また高校生という若さゆえに、負けられないということで、力が入りすぎて、普段の実力を出し切れないということもあるでしょう。初回8点を先行した藤代の選手は「声援が重圧となった」「縮まる点差がこわかった」と言っています。

さて、高校生と言えばまだ十代半ば。これからの人生がずっと長いわけです。敢えて酷なことを言えば、奇跡を起こした方も、起こされた方も、それに囚われ過ぎないことです。栄光も挫折も生涯ついて回ったとしても、それが人生のすべてではありません。その事実をこれからの人生にどう転じていくかです。手に汗を握った試合でしたが、終わったら手のひらには、何も残っていません。「放てば手に満つ」グローブにボールが入ったままでは、次のボールを受けることができません。そして、人生のキャッチボールはこれからがプレーボールです。

それでは又、9月11日よりお耳にかかりましょう。

【第960話】 「クローズアップ」 2014(平成26)年8月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第960話です。

毎年夏になると、今年は何度目の原爆記念日とか終戦記念日と報じられ、人々は特別な想いをもってその日を迎えます。東日本大震災もそれと同じかもしれません。今年は大震災から4度目の夏とか4度目のお盆を迎えてということで、大震災のその後がクローズアップされました。

お盆を控えたある日、NHK仙台放送局から二つのテレビ取材の依頼がありました。一つは大震災でお墓が流された方のお盆のお参りについて。もう一つは寺が流されて再建に苦慮しながらも、お盆を迎えなければならないという状況についてでした。

お墓の件では、徳本寺の中浜墓地が津波で壊滅状態になり、3年以上の歳月がかかったものの、やっと造成移転が完了し、新しいお墓で初めてのお盆を迎えるというタイミングでした。たまたまお盆の13日に、Kさんのお宅では新しい墓石を建立したので、その御真入れ(入魂式)と納骨の供養を行うことになっていました。Kさんは夫と姑さんを津波で亡くしました。お墓も流されたため納骨できないままでした。「お盆に間に合って落ち着くべきところに落ち着いて、震災以後こんなにうれしいことはありません。安心しました」と仰っていました。

この様子が午後2時と夜7時の全国ニュースで採り上げられました。関東方面にいるKさんの親戚の方々から電話があったそうです。「復興した元気な姿を見ることができて良かった。遠くにいてもお墓にお参りしたつもりで手を合わせました」などと言われ、Kさんはこれまでの辛い日々を乗り越えて、よくぞここまで来たということを実感したようでした。

もう一つの流された寺の再建については、兼務する徳泉寺の状況についてです。これも同じ日の「ニュースウオッチ9」の中で全国に放映されました。徳泉寺は津波で本堂などの建物すべてが流されました。檀家さんも被災しているので、寺の再建は前途多難です。しかし、ほんとうの故郷の姿を想う時、祈るところの復興もなくてはなりません。その為の「はがき一文字写経」を全国に呼びかけたところ、北海道から沖縄まで1200件(3900口)を超える納経志納金が寄せられています。そのような実状を訴えたのでした。

このニュースを全国でどれだけの人が見たのかはわかりませんが、放送直後からインターネットでの写経申込が続々届きました。さすがNHK、さすが全国ニュース、さすがお盆というタイミングです。これからも震災から何度目のお盆ということで、震災を忘れないためにも、様々なことがクローズアップされることでしょう。個々人の復興の実感はまだまだ乏しいものがあります。復興への道のりは平たんではありません。そこを歩かなければならない被災地の苦労の数々を、画面にアップしていただけば、これがほんとうのクローズアップで、震災風化の歯止めになることでしょう。

それでは又、9月1日よりお耳にかかりましょう。

【第959話】 「命はひとつ」 2014(平成26)年8月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第959話です。

「最後に今日来てくれた子どもたちにお願いがあります。あなたたちのすぐそばに、あなたたちを一番愛している人がいることを忘れないで下さい。死という形でなくても、あなたたちが目の前からいなくなったら悲しむ人がいることを決して忘れないでください。そして自分の人生を大切に生きてください」

平成16年6月1日、長崎県佐世保市で小学校6年の御手洗怜美(みたらいさとみ)さんが、校舎内で同級生の女子児童にカッターナイフで切りつけられ死亡するという事件がありました。怜美さんのお別れの会で、父親の御手洗恭二さんは、参列した同級生たちに「自分の人生を大切にしてください」と語りかけたのでした。

あれから10年、同じ佐世保市でまたしても悲惨な事件が起きました。7月26日に高校1年の女子生徒が同じ高校の同級生の女子生徒をマンションで殺害し、遺体の一部を切断するという猟奇的とも言える出来事です。加害者の女子生徒は、「人を殺してみたいという欲求が中学生のころからあった」という趣旨の説明をしているそうです。過去にも給食に異物を混入させたり、何度も猫などを解剖するなどの問題行動があったことも明らかになっています。

10年前の事件後、地元では地域で子どもを見守る努力をしてきました。佐世保市の教育委員会では6月を「いのちを見つめる強調月間」として、様々な取り組みをしてきたといいます。それなのにまたもや衝撃的な事件が繰り返されたことに、誰もが言葉を失うばかりです。10年前加害者の女子生徒の年齢は5歳、まだ幼稚園児でしょうか。当時の事件をどの程度理解できていたのかは、何とも言えません。女子生徒は昨年の秋に母親を病気で亡くしています。大切な人を失った悲しみを十分に味わっているはずです。今年のお盆は母親の初盆になります。

お盆は亡き人が家に帰って来られるのをお迎えして、生きている者の無事を報告し、亡き人の想い出やおかげを語り合うひとときです。御手洗さんの挨拶にあるように、愛する人が目の前からいなくなったら耐えられないことです。それでも年に一回お盆になれば、会えると信じて、人々は悲しみに耐え、乗り越えてきたのでしょう。亡き人の側から言えば、亡くなっても愛してくれる人がいると思えるから、お盆に戻って来られるのです。女子生徒が心して母親の初盆を迎えようという気持ちがあれば、最悪の結果を避けることができたような気がします。

人であれ虫であれ、命あるものの命は、斉しくひとつだけです。自分の人生を大切に生きるとは、そのたった一つしかない命だからなのです。失えば取り戻すことができないから、悲しむという想像力がお盆という風習を生んだような気もします。

ここでご報告致します。7月のカンボジア・エコー募金は、70回×3円で210円でした。ありがとうございました。

それでは又、8月21日よりお耳にかかりましょう。