テレホン法話 一覧

【第978話】 「ある親子」 2015(平成27)年2月21日-28日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第978話です。

火葬することを「荼毘に付す」と言いますが、インドの古代言語のパーリ語で「燃やす・火葬する」という意味のジャーピータを音訳したものです。古代インドでは火葬が一般的で、お釈迦さまも荼毘に付されました。以来、荼毘は仏教徒の正式な葬法となりました。葬儀の時、導師が法炬(たいまつ)を回す作法をするのもそのためです。

今から30年以上前のこと、檀家のAさんは当時4歳で父親を亡くしました。父親の死をよく理解できないまま、母親に手を引かれて火葬場に行きました。火葬ということが分かりません。どうして燃やされてしまうのかと思うばかりでした。そして、大人たちが控室でお茶などを飲んでいる間、ひとり火葬場の炉の前に立ち尽くします。「お父さん、燃えないでくれ」と泣きながら祈ったと言います。

それからは、母親とふたりっきりで生きていかなければなりませんでした。唯一の男手であるAさんは、小学校2・3年の頃から田畑に出て、母親の手伝いをするようになります。耕運機を操作することもできました。小さい時の苦労を思えば、今はたいていのことは耐えられますと言います。

そんなAさんにも晴れがましいことがありました。母親はたいそう民謡が上手でした。あるとき全国大会に出場できることになり、東京まで連れて行ってもらいました。そして自分の目の前で歌った母親が優勝したのです。地元の公会堂で祝賀会も開かれ、そこにも同席させられ、記念の写真にも納まりました。

しかし、母親の晩年は長いこと病床にありました。懸命に在宅で介護をしたものの、最後は入院を余儀なくされました。Aさんが付き添っている時はいいのですが、ベットを離れると容態が変わります。自分に対する想いの強さを知らされました。あるとき母親に尋ねます。「どんな葬儀にして欲しい。盛大にしてやろうか」。それに対して、母親は少し頷いたような気がしたといいます。病床にある人に、葬儀の話をできるというは、普通は考えられません。この子がいたからこそと思う親と、この親のおかげだと思う子の呼吸がぴったり合った会話であればこそです。

先日とうとう母親の葬儀の日を迎えました。Aさんは言います。「私にとって母親は父親だったんです」。父親の火葬の時、燃えないでくれと祈ったことが通じていたような気がします。父親の五体は亡くなってしまいましたが、残してゆく妻と子に「父親」としての想いを確かに伝えていたのです。Aさんの会葬御礼の「遠き日を振り返れば、農作業をするかたわら家事をこなし、家庭を守ってきた頑張り屋の母がまぶたに浮かびます」という言葉が、母親には勿論、父親にも届いていることでしょう。燃え尽きることのない親への想いです。

それでは又、3月1日よりお耳にかかりましょう。

【第977話】 「預骨棚がなくなった日」 2015(平成27)年2月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第977話です。

東日本大震災を後世に伝える遺構として、保存の是非が議論されているものの一つに、南三陸町防災庁舎があります。世界的にも認知度があり、保存する価値があるという意見。職員ら43人が犠牲になった所でもあり、見るたびに辛い思いをする遺族感情にも配慮すべきだという意見。宮城県では県有化を要請していますが、簡単に結論は出ないようです。

徳本寺にも震災遺構というほどではありませんが、震災を物語るものがありました。それは遺骨を預かる預骨棚です。檀家さんの約3分の1のお宅は沿岸部にありました。大津波に襲われ壊滅状態になりました。お墓もありましたが、石が流されお骨堂も抉られるほどの被害でした。そんな中、次々と犠牲者の連絡が入りました。

お葬儀ができる状態ではないものの、火葬された遺骨を預からなければなりません。納骨できるお墓もなく、ほとんどの方は避難所暮らしで、遺骨を安置するところがないのです。この先何人の方の遺骨を預かるのか想像もつきませんでした。お墓をいつ復興できるのかの見通しも、全く立てることはできません。

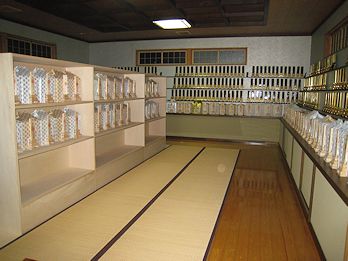

急遽、位牌堂に臨時の預骨棚を設置しました。震災発生間もない4月22日のことです。末寺の徳泉寺の檀家さんも同じような状況でしたので、その遺骨も預かりました。震災以後、病気等で亡くなった方の遺骨も預かりましたので、多いときで200を超える遺骨が安置されていました。連日お参りの方が絶えませんでした。お盆お彼岸は勿論、震災の月命日である11日は、特に多くの方がお参りに訪れました。中には毎朝決まった時間に手を合わせに来られる方もいました。

徳泉寺は少し早めにお墓が復興し、昨年春頃までにはだいぶ納骨が進んでいました。徳本寺は沿岸部の墓地を移転したこともあり、昨年5月にやっと造成が完了しました。それからは予想以上の早さで、新しい墓が建てられ、納骨供養が勤められました。まだ納骨までには少し時間を要する方もいますが、臨時の預骨棚の役目は終わったと判断し、昨年12月6日に棚を撤去しました。設置から1325日経っていました。

震災遺構はその形を残すことで、言葉では伝えきれないことをも後世に伝えていけます。しかし預骨棚は最初からこの棚がなくなる日が、復興への一歩になると思っていました。震災での犠牲という理不尽さを抱えた遺骨、その落ち着き所がないというのは、遺族の方の何よりの気がかりでした。だから仏さまの住まいであるお墓を建てて納骨された方は、心から安堵していました。そして、次は自分たちが落ち着ける新しい住まいを整えていこうという覚悟が見えてきています。

ここでお知らせ致します。1月のカンボジア・エコー募金は、84回×3円で252円でした。ありがとうございました。

それでは又、2月21日よりお耳にかかりましょう。

【第976話】 「良いお葬式」 2015(平成27)年2月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第976話です。

先日70代の女性が新聞にこんな投書を寄せていました。良いお葬式の条件として、亡くなった人が長命なこと、参列者が故人より若いこと、遺族席からすすり泣きが聞こえ、読経の合間に幼児の意味もない声があったりすることを挙げていました。そして、その幼児のあどけなさに参列者が思わずほほえんでしまうような式が、「良いお葬式」だと思うというのです。

どんな葬式だって、喜ぶべき葬式というのはないでしょう。できれば葬式など考えたくもありません。しかし、老少不定(ろうしょうふじょう)です。どなたも死を避けることはできません。ですから、投書の内容の逆を考えてみれば、葬儀を具体的にイメージできます。たとえば、若くして亡くなった。参列者は当然、同い年か、年長者ばかり。そしてどんな事情があるのか分からないが、すすり泣く人もいない。幼児の陰も姿もなく、この先どうなるのだろうと、誰もが不安を抱くような葬式が、もしあったとしたら、どう思いますか。

「良いお葬式」とは、「良い生き方」の延長にあるような気がします。それは自分だけでは完結できない良い生き方です。先ずは自分自身が長命でなければなりません。そして、家族は勿論、友人知人などにも恵まれていることも重要です。ですから、恵まれて子や孫などがいるのに、それを遠ざけてしまっては、自分亡き後の未来を断ち切ってしまうようなものです。葬式の時の幼児のあどけなさは、死というものを理解できないで、ただ無心に振る舞っているからですが、そこに一筋の光明があります。人の一生の縮図を垣間見、次に続く命の存在が確かにあると納得できる安堵感です。

お釈迦さまは、今から2500年前の2月15日に80歳でお亡くなりになりました。お寺ではそれに合わせて1日から15日まで、お釈迦さまが亡くなった時のご様子を描いた「涅槃図(ねはんず)」という掛け軸を、本堂に掲げてご供養を致します。沙羅双樹の下、お釈迦さまは金色(こんじき)の身を横たえておられます。弟子たちをはじめとする大勢の人々が、周りで嘆き悲しんでいます。更にはさまざまな鳥や動物も集まって泣いています。沙羅双樹も枯れて、悲しみの中です。お釈迦さまの偉大さを伝えようとする尊い想いが、そこには込められています。

「有情非情同時成道(うじょうひじょうどうじじょうどう)」とは、お釈迦さまのお悟りの宣言です。生きとし生けるもの、天地自然はすべて悟りの姿を表しているということです。そのお悟りの通りに全宇宙からお見送りを受けたお釈迦さまのお葬式は、この上もなく「尊いお葬式」と言えるでしょう。そのお釈迦さまに手を合わせ、私たちもせめて「良いお葬式」を迎えられるように、「良い生き方」を心がけ「恵まれた生き方」を願いましょう。

それでは又、2月11日よりお耳にかかりましょう。

【第975話】 「心の復興」 2015(平成27)年1月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第975話です。

昨年12月26日は22万人以上の死者・行方不明者を出したスマトラ沖大地震・インド洋津波から10年にあたる日でした。そして今月17日は阪神・淡路大震災が20年を迎えた日です。どちらも、もうそんなに経ったのか、あっという間だったね、と直接被災していない人は思うかもしれません。でも、被災した人にとっては、10年経とうが20年経とうが、時間の流れを実感できる時とそうでない時があるはずです。

10年単位の時間の経過で、被災当時の様子を偲ぶものはほとんどなく、街はきれいに整えられています。昨年神戸の街を訪れる機会がありましたが、目を見張る復興の様子に、人々の努力と時の流れを感じないではいられませんでした。建物などのいわゆるハード面では、時間とお金がある程度解決してくれるかもしれません。しかし、ハート面ではどうでしょう。人の心は数字では計れず、時の流れでも解決できないこともあります。

阪神・淡路大震災で犠牲になった6434人のうち、家屋の下敷きになるなど「直接死」した犠牲者5454人の遺族を対象に、心の復興について関西学院大学などが調査した結果が発表されました。127人から回答が寄せられました。それによりますと、「亡くした家族を恋しく感じる」は半数以上、「家族の死が今でも信じられないと感じる」は4人に1人です。そして3人に1人は「家族が亡くなり、自分が助かったことに後ろめたさを感じる」といいます。ただし、「以前は感じていたが、今は感じない」という人も同じくらいいました。

東日本大震災の被災地も、間もなく丸4年が過ぎようとしています。ここ山元町も災害公営住宅や線路の復興が目に見えはじめました。直接被災していない人は、復興を客観的に実感して、この4年はあっという間だったねと言うかもしれません。しかし被災者にとって、苦しみや不自由さを抱えながらの年月は、決してあっという間ではありません。そして阪神・淡路の被災者が20年経っても、心の復興に至っていない人もいるように、不安は尽きません。

被災地以外の人はそのことを忘れないでいただきたいし、逆に被災地の人は、苦しいことを少し忘れる努力も必要でしょう。その努力とは、人は一人では生きられないことを思い、多くの人やものに支えられているおかげに感謝するということではないでしょうか。「人様の役に立てているという手応えがあり、心の復興は震災前より上回った」という、両親を亡くしながらも人のお世話を惜しまない神戸の方の言葉が印象的でした。

ここでお知らせ致します。12月のカンボジア・エコー募金は、84回×3円で252円でした。ありがとうございました。

それでは又、2月1日よりお耳にかかりましょう。

【第974話】 「レジェンド」 2015(平成27)年1月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第974話です。

昨年の流行語となった「レジェンド」は、「伝説」という意味です。「伝説的な何々」ということで、将来も言い伝えられる人やものであるという称号とも言えます。よって、「誰かとどこかで」というラジオ番組はレジェンド番組かもしれません。

ご存じ永六輔さんが遠藤泰子さんを相手に、日々の出来事や旅の話をしたり、聴取者の投稿や詩を紹介する内容の番組です。永さんの薀蓄を傾けた話や遠藤さんの絶妙な合いの手に魅力を感じる人は多く、全国の方に愛されてきました。しかし、残念ながら永さんの体調の都合もあり、一昨年9月27日にレギュラー放送は、46年9カ月の幕を閉じました。放送回数は12,629回でした。同じ人によるラジオ全国番組としては、最長寿番組だそうです。まさにレジェンドです。

10分間の番組で、基本的には月曜から金曜日の放送でした。一度も休まずに放送を続けるということは並大抵のことではありません。永さんとて人の子、入院することもあったようですが、病院のベットの上からも放送をしたといいますから、番組に懸ける意気込みは計り知れません。

「誰かとどこかで」という通常の番組はなくなったものの、特別番組として年数回の放送が昨年1月から行われています。その「永六輔の誰かとどこかで2015年 初場所」という番組に、永さんからお声がかかり出演してきました。東京のTBSラジオ第2スタジオでの録音でした。永さんは車椅子でのスタジオ入りでしたが、その語り口は相変わらずの雰囲気でした。

私とのやり取りのコーナーは、東日本大震災に関わる話です。その中で永さんは、東北の被災地は仮設住宅を見ても、復興が進んでいないというのに、中央のエライ人は手を下そうとしていないと嘆いていました。そして東北の人はがまんしているばかりではなく、怒りなさいと叱咤激励されました。勿論、私たちはがまんすることが得意でもなく、美徳とも思ってはいません。とにかく、被災地はまだ被災地のままなのです。復興に向かってはいるものの、今だにがまんを強いられています。そのことを、エライ人も遠く離れた人も忘れないで、事あるごとに心を寄せて欲しいと訴えてきました。

40年以上も続けた番組だからこそ、レジェンドです。長引く復興をもってレジェンドと言われたくありません。復興の場合は予想以上に早く立ち直ってこそ、レジェンドになるのではないでしょうか。東日本大震災が後世にきちんと伝えられるとしたら、レジェンド復興があってこそです。1万2千回を超えて放送し続けた永さんの精進と志の高さを見習いつつ、今年こそ復興を加速させましょう。

ここでお知らせです。「永六輔の誰かとどこかで2015年 初場所」の放送は、東北放送ラジオでは、1月17日(土)午後8時からです。是非お聴き下さい。

それでは又、1月21日よりお耳にかかりましょう。

【第973話】 「羊の如く」 2015(平成27)年1月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第973話です。

あけましておめでとうございます。

お正月と言えば餅、餅と言えば鏡餅です。その丸い形は家庭円満を表し、一年をめでたく重ねる意味だそうです。更に先祖の御霊を表し、親餅の上に小餅を載せて子孫の繁栄を願うとも言われています。また、おせち料理も、縁起の良い食材で作られ、重箱に詰められ、めでたさを重ねる意味があります。その代表格の数の子にも、子孫繁栄を願う心が託されているようです。お正月は何事にも、めでたくあるようにという人々の思いが込められています。中でも子孫繁栄は一番に挙げられるのではないでしょうか。

昨年暮れに政府が発表した、人口減対策と地方創生の方針となる「長期ビジョン」によれば、出生率を1.8まで引き上げることが「まず目指すべき水準」と明記し、2030年に達成するという想定になっています。そして、掲げる目標は「50年後に総人口1億人」で、それが確保されるための出生率は、「2040年に2.07」という仮定も示されました。これは「国としての持続性すら危うくなる」という紛れもない人口減に対する危機感の現れでしょう。

我が山元町の昨年11月末現在の人口は、12,859人です。震災前の平成23年1月時点では、16,717人でしたので、3年10カ月の間に3,858人も減少したことになります。勿論震災で亡くなった方が633人も含まれていてのことですが、減少幅はかなりのものです。実は平成20年12月に出された山元町の人口推計データというのがあります。その時点で平成42年(2030)には、町の人口が12,899人になるといわれていました。約20年間でおよそ4,000人も減少してしまうという計算です。町としても何とかしなければと思っていた矢先に、東日本大震災が発生しました。震災は町の人口減少を、あっという間に20年も早めたという結果になりました。

少子高齢化に加えて震災被害という暗雲漂う中にあっても、私たちは決してあきらめることなく、日々前を向き新しい年を迎えることができました。鏡餅も飾り、おせち料理もいただく中で、子孫繁栄を願うとは、先祖を大切にして、そのおかげに感謝することと同意義です。子孫である私たちは、やがて先祖になるのですから。幸い今年は、被災地山元町も、災害公営住宅の入居が本格化します。新市街地整備事業による分譲宅地の引き渡しも始まります。今年は未年ですが、羊は同じ行動をとって大勢で暮らすという習性があります。それにあやかるが如く、多くの人々により、新しい地域が結成され、輝く未来に前進できる予感がします。新年にあたり、群れが群れを呼ぶように、更なる新しい子孫が集えるような町になるよう願いましょう。「群れ」という字には「羊」という字が入っていますからね。

それでは又、1月11日よりお耳にかかりましょう。

【第972話】 「心の信号機」 2014(平成26)年12月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第972話です。

青葉や青野菜というときの、青は緑色です。日本語の表現には、緑をさす「青」があります。信号機の青も実際は緑です。その信号機ですが、かつては色のついたガラスのカバーを白熱球で光らせていました。日光が反射すると3色すべてが光って見えるため、事故を呼び起こすという課題がありました。

LEDで今年のノーベル物理学賞を受賞した中村修二さんですが、そのLEDは当時勤務していた徳島県の化学メーカーと、地元の警察が交通事故防止につなげたいと開発したそうです。赤と緑のLEDはあったものの、青が欠けていました。平成5年に中村さんは青色の開発に成功しました。信号機にLEDを使えば、自らが青色や赤色で発光するので、認識の間違いが少なくなるという利点があるわけです。

こうして徳島県警察本部前に、世界初のLEDで光る信号機が設置されました。20年前の平成6年のことです。これまで1度も交換することなく正常に稼働しているそうです。何より、徳島県警では毎年100機ずつ設置して効果を検証したところ、設置した交差点では、人身事故が25パーセントも減ったという結果が出ました。

この物理学賞は、中村さんの他に赤崎勇さん・天野浩さんと、3人そろっての受賞です。選考委員長は「特に今年の賞は全人類に対して非常に大きな実用的意味のある発明だった」と、3人をたたえています。人類の生活向上に貢献した青色LEDの基礎研究から実用化まで、すべてを日本人が成し遂げたということは、文字通り、今年一番といっていいほどの明るい話題でした。

さて、陰暦では毎月30日は月の出ない夜ですので、月が隠れるということで「月ごもり」といいます。それが「つごもり」となり、「晦日」という字で表されています。そして1年の終わりである12月31日は「大晦日」となるわけです。そして大晦日には、夜という闇は勿論、一年間漂っていた私たちの心の闇も除いてから、新年を迎えましょうということで、お寺では「除夜の鐘」を撞きます。

心の闇とは煩悩のことです。あれも欲しいこれも欲しいという貪り、ちょっとしたことにも腹を立てる怒り、正しい判断ができず嘆くばかりの愚痴などをいいます。それらは自分勝手な我がままにより、自分の心の交通整理ができなくなっている状態です。煩悩の数と言われる108の除夜の鐘を聞きながら、新しい年にはきちんと煩悩の整理ができるよう、心に信号機を灯しましょう。例えば青色は「感謝」、黄色は「反省」、赤色は「自戒」でしょうか。その信号機はせっかくですから、ノーベル賞にあやかり、LED仕様にしましょう。どんな時も青色LEDがしっかり輝けば、即ち、人にもものにも感謝を忘れないことが、人類の生活を豊かにする第一歩です。新しい年には感謝の合掌をもって日々前に進みましょう。

みなさま良いお年をお迎え下さい。それでは又、来年1月1日よりお耳にかかりましょう。

【第971話】 「往く道は」 2014(平成26)年12月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第971話です。

「幸せの黄色いハンカチ」は1977年に上映され、大ヒットした映画ですが、5年後の1982年にテレビドラマにもなっています。映画で主演したのは高倉健さん、テレビは菅原文太さんでした。そのお二人が相次いで亡くなりました。健さんは11月10日83歳で、文太さんは11月28日81歳でのご逝去でした。

健さんが演じた様式美あふれるヤクザ像に対して、文太さんは実録ヤクザをスピード感をもって演じていました。健さんが「静」なら文太さんは「動」という評価をされています。お二人とも映画の役柄は元より、実人生においても、男が惚れる男だったのではないでしょうか。不器用、実直、男気が溢れるような生き方をしていて、それがスクリーンからも伝わってきました。

文太さんの晩年の職業は「農業」というほど、都会を離れて、農薬や化学肥料を使わない食物の栽培に打ち込んでいました。「人間は植物や昆虫と一緒なんだ。人間だけがおごるのは違う」と言って、戦争を憂い平和を願っていました。東日本大震災後は、被災地を訪れ、被災者に寄り添い、反原発を訴えていました。そして、仙台出身の文太さんは、故郷の人たちが苦しい生活を強いられているのに映画などを撮っている場合ではないと、「役者引退」を宣言しています。

一方健さんは、新聞の震災報道で掲載された1枚の写真に出会い被災地への思いを強くします。それは気仙沼市で当時小学4年の少年が、瓦礫の中をペットボトルに水を入れて運んでいる姿です。みんなの役に立ちたいと黙々と井戸水を運ぶ健気な姿が、健さんの胸を打ったのです。その写真を切り抜き最後の主演映画となった「あなたへ」の台本に貼って持ち歩いていました。「毎朝、その写真を見るとぎゅっと気合が入る」と言って宝物のようにしていたそうです。その少年と手紙も交わしていますが、写真を見て常に被災地を忘れないことを心に刻んでいることや、少年への励ましと被災地の復興への思いが綴られています。

映画に出演しないことで、被災地を思う文太さん。被災地で健気に生きる姿に出会った感動を演じる力にして役者であり続けた健さん。好対照ですが、お二人とも、実生活でもスクリーンでも心を尽くして誠を貫いていた姿がそこにはあります。

「往く道は精進にして、忍びて終わり悔いなし」健さんが、天台宗の高僧から贈られた言葉で、座右の銘としていたものです。震災からの復興を思うとき、耐え難きを耐えなければならないこともあります。限りない精進も必要でしょう。最後に悔いがないと思えたなら、その時、健さんも文太さんも、天から黄色いハンカチを振ってくれるのではないでしょうか。

ここでお知らせ致します。11月のカンボジア・エコー募金は、110回×3円で330円でした。ありがとうございました。

それでは又、12月21日よりお耳にかかりましょう。

【第970話】 「静坐と星座」 2014(平成26)年12月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第970話です。

東京・大阪間ならわずか2秒で飛ぶことができるスピードの持ち主が、10年かけてやっとたどり着いたところは、地球から5億キロメートル離れた彗星でした。11月13日未明、欧州宇宙機関の探査機は史上初めて彗星着陸に成功しました。そのチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星は長さ4キロ、幅3キロだそうです。広大無辺とも思える宇宙の中では米粒のようなものでしょう。そこに着陸できるとは神業に近いものがあります。

今後、パノラマ写真撮影やドリルで深さ20センチの地表サンプルを採取したり、電波探査装置で内部構造の調査などが進められるといいます。彗星は約46億年前の太陽系の誕生初期にできたとされています。氷が主成分の彗星は、誕生したばかりの地球に衝突し水をもたらしたという説もあるそうです。いずれにしても、太陽系の成り立ちや生命の起源に迫る手がかりが期待されています。神の領域と思われる生命の起源が、いよいよ人類の智恵と技術によって明らかにされる日が来るのでしょうか。

生命の起源という時間から比べれば、ついこの間のことになるかもしれませんが、2500年前にやはり星との関わりの中で、ひとつの誕生がありました。それはお釈迦さまが仏陀となられたことです。お釈迦さまは釈迦族の王子としてお生まれになりました。子どもの頃から無常観に目覚め、安らかで幸せな生き方はどうすれば得られるのかと深く考えていました。そして、29歳の時、王子としての地位を捨てて出家なさいます。

最初は修行者らと共に山中に籠り、難行苦行に打ち込みます。しかし6年間も続けたものの、健全な答えは得られませんでした。それどころか、目は落ち窪み、骨と皮だけにやせ衰えて、苦悩はますます深まるばかりです。苦行によって真の悟りを得ることはできないことに気づかれ、山を下ります。

そして、尼連禅河(にれんぜんが)で沐浴をして、スジャータという村娘の乳粥の供養を受けます。体力を回復されたお釈迦さまは、近くの菩提樹の下で坐禅を組まれました。坐り続けて8日目の明け方、すべての星が消え、空が白むころ、東の空に明の明星だけが輝いています。その星をみて、お釈迦さまは忽然としてお悟りを開かれました。2500年前の12月8日に仏陀が誕生したのです。この日を成道会(じょうどうえ)といいます。

成道とは道を成就したという意味です。仏陀とは「真理に目覚めて悟りを得た人」を言います。お釈迦さまは、すべての現象は原因や条件によって成り立っている、いわゆる縁起に依るものであることを悟られました。生老病死も縁起に依るものであるから、その因果関係を悟れば、苦悩から解放されることに気づかれました。

お釈迦さまが明けの明星を見て悟られた縁起の法は、宇宙にも通じることです。探査機が彗星を調査すれば、更にその縁起の法が明確になるかもしれません。静かに坐禅をする「静坐」によって、天体の「星座」のささやきが聞こえてきそうです。成道会には坐禅をしましょう。

それでは又、12月11日よりお耳にかかりましょう。

【第969話】 「片雲無し」 2014(平成26)年11月21日-30日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第969話です。

「晴れた日の景色はパンフレットに載っていますから、いつでも観ることができます。雨の日の景色は雨の日しか見ることができません。だから貴重なのです」と慰めるように、バスガイドさんは語りかけました。10月28日から2泊3日のお寺の団体参拝旅行初日、バスが走り出すと、小雨がぱらつき出したのでした。

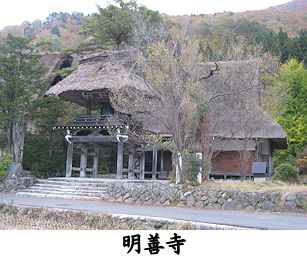

しかし、行程が進むにつれて日が射してきました。目的地の一つである世界遺産白川郷では青空の下、合掌造りの家々を仰ぎ見ることができました。全国でも珍しい茅葺合掌の本堂・庫裡・山門が調った浄土真宗の明善寺のお参りも叶いました。今から約260年前の延享年間に創立された寺です。白川村の春は屋根の葺き替えと共にやってくると言われます。4-50年に一度葺き替えられてきました。作業は村民総出の「結」による100-200人で1日で葺き替えられます。そういった機会に技術を習得して、伝統が引き継がれてきたのです。

また、合掌造りは、釘、カスガイ等を一切使わず、クサビの他はわら縄等で締めくくった特殊は工法でできています。大広間では、囲炉裏火の火種を絶やさないため一日中燃やされています。建物全体がいぶされて柱なども漆塗りのような光沢を放ち、住居の耐久性が高まるといいます。合掌造りといういにしえの人々の智恵と技術に感服すると同時に、それを受け継ぎ伝えている人々の心意気に、正に手を合わせずにはいられませんでした。

連日「青空」という何よりのおもてなしに迎えらましたが、圧巻は上高地です。大正池を過ぎ、カラマツの並木を抜けると、梓川(あずさがわ)に懸る有名な河童橋が現れます。そこから望む岳沢(だけさわ)や3千メートルを超える奥穂高の山々は息をのむばかりです。撮ってきた写真を見ても、青空だけを張り付けたかのように、嘘のような青い空が広がっています。仏像には光背がありますが、高い山の光背なら、青空に適うものはないでしょう。

上高地は昭和27年に、日本で初めて特別名勝および特別天然記念物に同時指定されました。野生動物に餌を与えたり、野鳥・昆虫・魚などを捕まえることは禁じられています。草花を採ったり、樹木を傷つけることは勿論、ゴミ捨てもいけません。自家用車の乗り入れも規制されています。カラマツの並木道を清掃していましたが、それを見て外国の観光客は驚いていました。自然の美しさを自然のままに保ち続けるのは、現代においては至難なことです。何事も良いものをそのまま伝えていくためには、その陰でどれほどの名もない人々の働きがあることでしょう。

今回の旅行で雲一つない青空は、我々に対して、人間の身勝手な煩悩を取り除き、自然と一つになりなさいと教えているかのようでした。「万里片雲無(ばんりへんうんなし)」という禅語があります。どこまでも晴れ渡った大空で一片の雲も見られないということです。煩悩もなく澄み切った悟りの境地を表していますが、人間は自然の足元にも及びません。家に着けば、日常の煩わしさが待っていて、苦も無く煩悩という雲が湧いてきます。

それでは又、12月1日よりお耳にかかりましょう。