テレホン法話 一覧

【第998話】 「人間は未完成」 2015(平成27)年9月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第998話です。

全国で100歳以上は優に5万人を超えています。それが多いと言われれば、そう思いますし、総人口からすれば、1パーセントにも満たないのですから、実感が伴わないのも事実です。ところで、我が山元町では今年の夏に入ってから、10日間のうちに103歳の方が3人続けて亡くなりました。いずれも女性で、ふたりは檀家さんでした。こうなると100歳という年齢が身近に感じられます。

奇跡のような年齢はどうして達成されるのでしょうか。少なくともふたりの103歳の檀家さんは、若い時に人並み以上に苦労をなさっているようでした。更に100歳を過ぎても庭の草むしりや、針仕事などをこなして、手足を動かすことを厭わないのです。そして、晩年は家族に恵まれ穏やかに過ごしてこられました。

長生きの秘訣は色々言われますが、加齢制御医学の教授の説によれば、「遺伝が25パーセント、生活習慣などの環境的要因が75パーセント」だそうです。遺伝子が同じ一卵性双生児でも、大人になって生活習慣が変わるにつれ、寿命に20年の差がつくこともあったという例を示しています。長生きの方へのアンケートで、心がけていることの上位に挙げられるのが、「こだわらない」「好き嫌いをしない」です。これは食べ物のこともあるでしょうが、普段の心の持ちようも表しているのでしょう。生活習慣の際たるものは食事ですから、好き嫌いがなく、何でもおいしくいただけたら理想です。そして精神面では、苦楽にこだわらず、その時その時を精一杯生きようと毎日を送られたら、これまた理想でしょう。

もう一人103歳の方を紹介します。美術家の篠田桃紅(しのだとうこう)さんです。「『いつ死んでもいい』なんて嘘。生きているかぎり、人間は未完成」これは彼女の言葉です。今が未完成であると自覚できることが、彼岸という完成された世界に向かう出発点です。未完成であるからこそ、その一歩一歩に全力を尽くしていれば、それは「いつ死んでもいい」ということにつながるのではないでしょうか。その時人は「天寿を全うした」と言って下さるでしょう。

禅の言葉に「道無窮(道は無窮なり)」というのがあります。修行は永遠に終着駅のないようなもので、いつも途中ながら、今のこの一歩に心を尽くせば、そこが終着駅であり、彼岸という到達点です。百年一日の修行にチャレンジしましょうか。

ここでお知らせ致します。8月のカンボジア・エコー募金は、78回×3円で234円でした。ありがとうございました。

それでは又、9月21日よりお耳にかかりましょう。

【第997話】 「偶然」 2015(平成27)年9月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第997話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第997話です。

21世紀に入って最初の世界的な出来事と言ってもいいかも知れません。2001年9月11日に起きた「アメリカ同時多発テロ事件」です。アメリカで4機の航空機が同時にハイジャックされ、ニューヨーク世界貿易センターの超高層ビルやアメリカ国防総省本庁舎などに衝突墜落するという、まさに衝撃的な事件でした。航空機の乗客は勿論、ビルにいた人など、3千を超える人が犠牲になりました。発生時刻は午前8時46分でした。

それから10年後の2011年3月11日、世界中の誰もが想定外と思った「東日本大震災」が発生しました。その時刻は午後2時46分でした。このふたつの大惨事は、年は隔たっていますが日にちは同じ11日で、月は6カ月違いで、時間は6時間違いです。どちらも「46分」という時刻に発生しています。

忘れてはいけないもうひとつの大惨事に、「阪神淡路大震災」があります。もう20年も経ってしまいましたが、1995年1月17日のことでした。発生時刻は午前5時46分です。発生間もないころ私もボランティアで現地に入りました。とある高等学校の校舎の時計が、その時間を指して止まったままになっていたのが忘れられません。

3つの大惨事に共通しているのは「46分」という時刻です。勿論そこに何の因果関係もないでしょう。もし因果関係があれば、誰かが予測をしているでしょう。そして警告を発していれば、大惨事と言われるまでには至らなかったかもしれません。しかし、そうではありませんでした。全くの偶然なのでしょうが、何かあるのではと思いたくなるほどです。

そういえば、昔読んだアメリカの大統領を巡る偶然に驚いたことがあります。リンカーンが大統領に選ばれたのは1860年、ケネディは1960年でちょうど100年違います。ふたりの大統領とも暗殺されていますが、それぞれの犯人の生まれも100年違いです。そして、リンカーンの秘書の名前はケネディ、ケネディの秘書の名前はリンカーンだったそうです。どちらの秘書も暗殺されるようなところに行かないよう、大統領に進言していました。しかし残念な結果になったのです。リンカーンは劇場で撃たれ、犯人は倉庫に逃げ込みました。ケネディは倉庫から撃たれ、犯人は劇場に逃げました。嘘のような偶然としか言いようがありません。

「昨日と今日は偶然並んでいただけでした。今日と明日は突然並んでいるのでした。だから明日の無い時もあるのです」これは飛行機事故で亡くなった坂本九さんに向けた永六輔さんの言葉です。偶然を信ずるも気にするも、すべてのことは突然にやって来るという覚悟が必要です。その覚悟とは、偶然起きたように思えるかもしれない出来事を、決して忘れないということでしょう。

それでは又、9月11日よりお耳にかかりましょう。

【第996話】 「逆にこちらが」 2015(平成27)年8月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第996話です。

最近ちょっと気になる言葉遣いに「逆に何々する」というのがあります。「反対に」という正当な意味で使われるのは、良しとしても、単なる接続語的な意味合いで使われることも多いようです。「あなたはご飯が好きかもしれないが、逆に私はパンが好き」などと言うときです。この場合「逆に」という言葉がなくても通じます。内容も相反するものではなく、ご飯とパンの羅列です。

東日本大震災以後、よく耳にした言葉に「震災の支援に来たつもりが、逆にこちらが励まされました」というのがあります。この逆には「反対に」という意味で、使い方に問題はありません。著名人などが避難所や仮設住宅を訪れて、歌や芸能を披露して、みなさんから拍手をいただき、こちらが勇気をもらいましたなどと、言っていることがよくありました。またボランティアで訪れたときに、たいへんな状況にありながら、笑顔で頑張っている被災者に合い、こちらが励まされましたと感想を述べている人もいます。

その言葉や感想に嘘はないでしょう。すごく格好いい響きに聞こえます。自分たちの支援は二の次三の次で、被災者を称えているようにも思えます。でも被災地にいる者として、その種の言葉を耳にすると、素直に納得できない気分になることがあります。

支援に来た人は勇気や励ましをいただき、帰ってしまいます。被災地で支援をしたという満足感もあるでしょう。被災地の人も、著名な人がわざわざこんなところまで来て、私たちのために心を尽くしてくれたことに対して、感動を覚えたり、その後の生活の張り合いになったりもするかもしれません。でも、被災地を離れることはできず、気の遠くなるような復興へ向かわなければならないという現実に戻されます。

支援に来た人が住んでいる環境と、被災地の環境は明らかに違うのです。「こんなたいへんな状況でも笑顔でいることができるってスゴイ!」「私だったらとてもムリ!」と思うから、簡単に「励みや」「勇気」をもらうようになるのでしょう。その言葉を聞けば聞くほど、「違う環境から支援に来た人なんだ」と醒めた思いになるものです。だから「逆にこちらが励まされました」という言葉を「逆にこちらはとり残された」と捉える人も出てきます。

誤解しないで下さい。支援や訪問が有難迷惑だと言っているのではありません。悲しそうな人がいたら一緒に泣いて「悲しいね」と言ってくれたらいいし、共に笑い合って「楽しいね」と言ってもらえることは、心から有り難いのです。そこから先の自分の感想は胸に納めておいていただきたいと思うのです。そしてほんとうに励まされたと思ったら、支援にこだわらず忘れずにまた被災地を訪れて下さい。逆に私たちはその方がうれしいのです。

それでは又、9月1日よりお耳にかかりましょう。

【第995話】 「ご先祖信仰」 2015(平成27)年8月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第995話です。

「神や仏を信じますか」という朝日新聞のアンケートがありました。それによると、「はい」と答えた人は58%で、「いいえ」は42%でした。信仰している宗教のあるなしの問いには、「ある」が16%のみで、「ない」は82%もありました。苦しい時の神頼みという感覚と、純然たる信仰心とは違うものでしょうが、日本社会の宗教に対する正直な一面が表われているような気がします。

先日あるお葬儀でお孫さんが「お別れの言葉」を述べました。「おばちゃん今までありがとうございました。僕は30歳になりました。仕事も楽しくやっています。妻との語らいも楽しいひとときです。娘と遊ぶ時間もとても楽しみです。毎日がこんなに幸せなのは、すべておばちゃんが、僕のお母さんを生んでくれたからです。おばちゃんがお母さんを生んでいなかったら、僕も生まれていません。そしてこんな楽しい思いをすることもなかったでしょう。だから、ほんとうにおばちゃんに感謝しています。おばちゃんありがとう」。生まれてから30年間、彼がどのようにお母さんに育てられ、おばちゃんに手をかけてもらったかが、目に浮かぶような素直さに溢れた言葉でした。

この青年が神や仏を信じているかどうかは分かりません。でも母親にそのまた母親に感謝する気持ちは、十二分に感じられます。アンケートで「神や仏を信じる」と答えた人に、「どんな時にそれを意識するか」ということについても尋ねています。一番多かったのは、「幸せに感謝する時」という答えでした。一方「信じない」理由の一番は、「科学的でない」でした。「幸せ」も「感謝」も、科学的とは言えない心の働きです。その形や量を示すことはできないのですが・・・。

生まれてから此の方、出会った人、体験したこと、読んだ書物など、全人生をかけて感じる心持ちの中に、「幸せ」や「感謝」という思いが培われるのではないでしょうか。即ち私という存在は、自分以外の様々なおかげによってあるのだということを自覚できた時、信仰の一歩を踏み出しています。自分に一番近い「おかげ」として、「両親」や「祖父母」の存在が挙げられます。つまりご先祖さまのおかげで、今こうしてこの世に生を享けて、自分なりの人生を歩んでいると思ったとき、どなたも素直にご先祖さまに手を合わせていることでしょう。それも立派な信仰です。

お盆はご先祖さまという仏さまに手を合わせようと、国民総出で西に東に移動します。日本社会は十分に信仰心が篤い国です。ただそれを意識させない宗教家と意識しようとしない国民がいるだけです。

ここでお知らせ致します。7月のカンボジア・エコー募金は、92回×3円で276円でした。ありがとうございました。

それでは又、8月21日よりお耳にかかりましょう。

【第994話】 「宿題と宿願」 2015(平成27)年8月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第994話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第994話です。

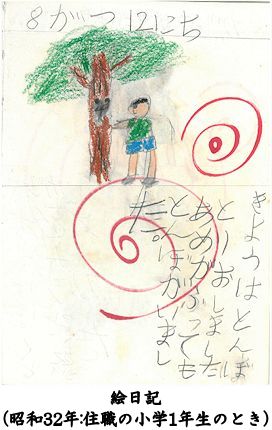

「宿題さえ なければ楽し 夏休み」今そう思っている子どもさんは多いことでしょう。昔そう思ったという大人の方も多いことでしょう。かくいう私もその一人です。どちらかと言えば、早めに宿題を片付けておきたい方でした。夏休み帳や工作・絵などは集中して早めに完了させることは可能でした。問題は絵日記です。

1ヶ月分まとめて書くことはできません。ある程度その日その日の作業になります。中には、書くネタがなくなり、絵日記に書くためにどこかへ連れて行ってと、親にせがんだこともあったような気がします。まるで「ヤラセ」です。ともあれ、夏休みの後半は親子で宿題と格闘するなどという家庭もあるかもしれません。

大人になって、宿題のない解放感を味わう代わり、1ヶ月も休める自由は失っています。しかし、よく考えると、休みのないことはその通りとしても、宿題は大人になってもつきまとってくるのではないでしょうか。やれ、何日まで仕上げなければならない仕事とか、次の会議には必ず出席しなければならないなどというのは、まさに宿題そのものです。

そして、私たちは日々絵日記を書くような生き方をしなければならないのかもしれません。子どもの頃の夏休みの絵日記は、毎日が同じような生活なので、終いには書くことがなくなったと言って、「ヤラセ」に走ったりもしました。印象に残るような一日であれば、日記にも書き易いものです。しかし、書き易い書き難いは別として、日々同じように過ごしても、ほんとうは一日として同じ日はないはずです。

カレンダーの日付が日々変わっていくように、同じ米のご飯を食べても、その日の天気や気分また相手によっても味わいは異なってきます。その微妙なところまでは、普段は気がつきません。でも毎日絵日記を書こうとしていれば、どんな些細なことにも、全身のアンテナが反応することがあります。そこが絵日記の功徳でしょう。毎日ごはんの味を書き続けただけでも、膨大な人生記録になるかもしれません。

それにしても宿題は自分の好き嫌いで選択できないことが多々あります。今被災地にいる私たちは、誰も好まない震災により、復興しなければならないという大きな宿題を抱えています。復興するためにどうすべきかを、全身のアンテナで感じとり、一日も早く宿題を終わらせるべく、進むしかないという覚悟でいます。そして何年か後に、出来上がった宿題を故郷に提出できたとき、宿願を果たした喜びに浸りたいものです。ご褒美に長い夏休みをいただけたら最高です。

それでは又、8月11日よりお耳にかかりましょう。

【第993話】 「当たり前」 2015(平成27)年7月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第993話です。

「暑い」の反対語は「寒い」、「長い」の反対語は「短い」です。それでは「ありがとう」の反対語は何でしょう・・・。それは「当たり前」です。

隣町の福島県新地町に住む友人がいます。彼の家は海のすぐそばにありました。東日本大震災の大津波で、彼の家も含めて当たり一帯の家屋はすべて流されてしまいました。以来仮設住宅で生活をしていましたが、この春やっと災害公営分譲宅地の一画を購入し、新居を建てて引っ越しました。先日、他の友人4人と一緒にお祝いに駆けつけました。

そこでひとりの友人が聞きました。「家を流されて何もかもなくなるということが、想像できないけど、その時はどんな気持ちだったの」彼は答えました。「震災翌日住んでいたところに行ってみたが、ほんとうに何もかもなくなっていた。箸一本すらもないんだ。あまりにきれいさっぱりなくなっているので、感情に表すこともできなかった」

それから彼は、着の身着のままで、避難所でのお世話役を引き受け奔走します。間もなく支援物資が届き、下着等の着替をすることはできましたが、その時一週間以上着ていた上着は、今も捨てられず取ってあるそうです。幸い彼の家族はみんな無事でした。

震災発生時、職場にいた彼は、よもや家まで流されるとは思いもしなかったことでした。ほとんどの人がそうでしょう。仕事が終わって帰れば、家があって風呂に入って汗を流す。茶碗にもられたご飯を箸でいただく。笑い合う家族がいる。みんな当たり前のことが、あの日も続くことを誰も疑わなかったはずです。

普段私たちは家に帰って、家の柱にありがとうと言うでしょうか。お風呂のお湯に、おかげさまで疲れがとれましたと礼を言うでしょうか。食事のとき「いただきます」と言うのがせいぜいかもしれません。家族同士で今日も無事だったねと、お互いに労(ねぎら)いの言葉を掛け合っているでしょうか。心で思っても、口に出すことはほとんどないのではないでしょうか。当たり前になれてしまうと、感謝の気持ちが薄れてしまいがちです。しかし、彼のように当たり前の生活をすべて流されながらも、精進に精進を重ねながら、家がある風呂がある箸でご飯をいただけるという、当たり前の生活をとり戻した人は、当たり前の有り難さを実感しています。

震災後、彼が心がけていることは、もうこれ以上は流されないぞと、強い気持ちを持つことだそうです。それは、あの困難を乗り越えて今に至っているのは、当たり前ではなく、有ることが難しいのに今有る、ほんとうに有り難いことなんだという実感でしょう。そして、彼にとっては、「ありがとう」と「当たり前」は、反対語ではなく同意語になっています。

それでは又、8月1日よりお耳にかかりましょう。

【第992話】 「仏壇という復興」 2015(平成27)年7月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第992話です。

外国の方が日本の家庭を何軒か訪ねて驚いたことがふたつあります。ひとつは各家の中にチャーチがあるということです。もうひとつは、そのチャーチをお参りするのは、おばあさんだけで、他の家族は誰も手を合わせないということでした。チャーチとは教会のことですが、ここでは勿論仏壇のことです。そしてその仏壇はおばあさん専用のものになっていると、その外国人には見えたのでしょう。

さて、東日本大震災以後、被災者の個人的復興の最終段階として、仏壇の安置というのが挙げられます。家屋敷を失った方にとって、避難所や仮設住宅にいるときは、仏壇を安置したくとも、住宅環境がそれを許しませんでした。何もかも流されてしまった中で、せめてご先祖さまのお位牌だけを安置して、手を合わせてこられた方がほとんどです。

この春以降、仮設住宅から災害公営住宅等に引っ越す方が増えてきました。やっと自分たちが落ち着いて暮らせる新居に移ることができたのです。その引越しと同時に、仏壇も新しくなさっています。何軒ものお宅に伺い、御真入れのお勤めを致しました。魂の入ったご本尊さまやお位牌に手を合わせて、みなさんは仰います。「自分たちの住まいが決まらないうちは、不安でしたが、ご先祖さまの家がないというのも落ち着かないものです。ご先祖さまにも申し訳ないような気がしていました。これでやっと安心できます。やはり仏壇は心の拠りどころです」

しかし、その新居に暮らしているのは、特に災害公営住宅では、老夫婦または一人暮らしのお年寄りです。子どもさんたちがいても、通勤通学の都合などの理由で離れて暮らしているという現状です。家族が所帯を別にするとすれば、仏壇を若い家族が守るとは考えにくいです。やはり、お年寄りが仏壇を守っていくようになるでしょう。

冒頭に挙げた外国人の話は、昭和の時代に伝えられてきた、日本人の特異な信仰の一断面です。何十年もそのように過ごしてきた姿は、震災によって、更にくっきりと描き出されたような気がします。それでもどんな困難な状況でも、仏壇を整えたいという思いを持ち続けてこられたのは、立派な信仰心です。それがあったればこそ、復興に向かって来られたとも言えます。今は離れて暮らしている家族の方も、自分たちの原点も、復興の原点も仏壇にあることを忘れないで下さい。自分一人の命ではなく、ご先祖さまにつながる命だから大事にするのです。自分一人の故郷ではなく、ご先祖さまから受け継いだ故郷だから、復興しなければと思えるのです。

ここでお知らせ致します。6月のカンボジア・エコー募金は、91回×3円で273円でした。ありがとうございました。

それでは又、7月21日よりお耳にかかりましょう。

【第991話】 「美空ひばり27回忌」 2015(平成27)年7月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第991話です。

1周忌3回忌などの法事を年回忌供養といいます。徳本寺に限った統計ですが、1周忌3回忌は8割以上の方が行っています。そして年々減っていきますが、一番忘れられるのは27回忌、その次が23回忌です。2割台から3割台になります。33回忌になると少し盛り返します。33回忌はどこでも大きな供養の節目と捉えているようです。

さて、6月24日は美空ひばりさんの27回忌でした。彼女は「昭和の歌姫」と言われましたが、その時代の終わりを見届け、平成元年に52歳で亡くなっています。毎年のことではありますが、命日近くになると、テレビなどで特集番組が組まれ、偉大な足跡にスポットが当てられます。今年は27回忌ということで、一層大きく採り上げられたようです。これで、「27回忌」という年回忌供養もあるんだということを、日本中の人が再認識したとしたら、彼女は立派な布教師の役目も果たしています。

彼女は亡くなる前の年の、昭和63年4月11日に、東京ドームで伝説の「不死鳥コンサート」を実現させています。その1年前の4月に大病を患い3カ月の入院を余儀なくされました。退院してからも体調は回復に至っていませんでした。それでもコンサートに対して並々ならぬ意欲を見せています。東京ドームに100メートルの花道を作り、そこを歩く姿をファンに見てもらいたいというのです。「歌のことは私に任せて下さい。ほかはすべてみなさんにお願いします」とコンサートの打ち合わせで宣言します。

舞台に一番近い部屋を楽屋にして、簡易ベットが置いてあり、医者も控えています。外には救急車が待機しているという非常時態勢。楽屋を訪ねた浅丘ルリ子さんが「大丈夫」と聞くと、「大丈夫じゃないけど頑張るわ」と答えたと言います。大丈夫ではないけど、歌うことが私の命、生きることは歌うこと、その覚悟で臨んだ不死鳥コンサートだったのでしょう。しかし、残念ながらそれから1年2カ月後、ひばりという鳥は、見知らぬ世界へ飛び立ってしまいました。

思えば、東日本大震災が起きた年は、美空ひばりの23回忌だったのです。彼女の命日には、横浜のお寺で供養が行われ、お墓には400人もの人が焼香に訪れたそうです。そして「23回忌メモリアルコンサート」が行われ、復興支援の一助を担ったのです。

世間では一番関心が薄れる23回忌や27回忌でも、美空ひばりにとっては、その存在の大きさが注目される年回忌になっています。供養の眼目は忘れないということですが、誰もが美空ひばりのようにはいきません。せめて、ふとした時に思い出してもらえるような生き方をしたいものです。「そういえば亡くなった誰々さんは、美空ひばりの歌が好きだったな」などというように・・・。

それでは又、7月11日よりお耳にかかりましょう。

【第990話】 「奉納」 2015(平成27)年6月21日-30日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第990話です。

寺や神社に絵馬を奉納すると言いますが、寄付するとは言いません。絵馬は何かを祈願するとき又は祈願が叶った時に奉納する絵入りの額や板絵のことです。奉納とは神仏を楽しませ鎮めるために供えることを言います。そのお供えには、芸能や競技も入ります。神楽や相撲の奉納です。奉納相撲とは言っても、寄付相撲とは言いません。

さて、昨年12月に奈良県の轉法輪寺様で東日本大震災についてお話をする機会をいただきました。そのご縁で今年6月になって、轉法輪寺様から「檀信徒の仏画の先生と生徒の方が仏画を奉納したいと申し出てこられました」との連絡がありました。震災からの復興を祈願して描いた仏画なので、是非納めていただきたいとのことでした。

震災からの復興といえば、本堂が流出した徳泉寺の再建が当面の目標です。そこに奉納していただきたいのですが、残念ながら現在は本堂がありません。それでも流されても無事発見された徳泉寺の本尊さまが、徳本寺に仮に安置されています。よって、徳泉寺の本堂が再建されるまでは、徳本寺に仮に奉納させていただくことで、ご了解をいただきました。

こうして大阪狭山市の仏画家辻岡省寶先生の描かれた「岩上 聖観世音菩薩」と「如意輪観音」の2点と、お弟子さんの堺市の藤原恵美子様が描かれた「百八体地蔵菩薩」が奉納されました。いずれも1メートル前後の額装の仏画で、堂々たる秀作です。それぞれ額の裏には復興を祈願すると記してあります。やはりこの場合、単なる寄付ではなく、願いを込めて納め奉るという奉納そのものです。遥か遠くから、丹精込めて描かれた仏画を、見ず知らずの寺に納めていただけるというのは、何という有り難いことでしょう。

観世音菩薩とは、世音を観る菩薩ということです。世音とは衆生の声をいいます。人々の様々な声を聴き、求めに応じて救いの手を差し伸べる慈悲深い菩薩なのです。更に如意輪観音は、如意が意のままということでお分かりのように、衆生の願いを思い通りに叶えてくれる観世音菩薩です。また、地蔵菩薩はお釈迦さま滅後、56億7千万年のちに弥勒菩薩さまが現れるまでの間、苦しむ人々を救い教化する菩薩です。その地蔵菩薩が百八体描かれていますが、昔村々や道端に地蔵さんが立っていらしたように、被災地の何処にあっても、みなさんを見守っていますよというメッセージが込められているような気がします。

3体の菩薩様の功徳は勿論のこと、奉納下さったお二人の尊いお志が、復興へ向かう私たちに力を与えてくれることでしょう。一日も早く復興できるよう精進を重ねることを誓うものです。復興の暁にはそのご報告を絵馬ならぬ写真と共にお二人に奉納申し上げます。

それでは又、7月1日よりお耳にかかりましょう。

【第989話】 「百不当の一老」 2015(平成27)年6月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第989話です。

勝ち続けていれば、いつかは負けるのではないかという不安が生まれるでしょう。逆に、負け続けていれば、いつかは勝ってみせるという希望が湧くかもしれません。東京六大学野球で東大が連敗を94で止めて、先月23日に5年ぶりに勝利しました。延長戦の末、法政大を6対4で下したのです。

100連敗の可能性もあるのではないかという重圧とも闘いながら、諦めずに練習を重ね試合に臨んできた結果です。スポーツ選手が優遇されている他大学と比べ、東大の選手の野球の実力は、雲泥の差があるかもしれません。それでも最後に勝利したのは、2010年秋の早大戦で、この時の投手がハンカチ王子のニックネームで甲子園優勝投手となった斎藤祐樹選手でした。斎藤投手を打ち崩しての勝利ですから、より話題性のある1勝だったことでしょう。

しかし、その次からの負け試合の長いトンネルは、絶望というレールの上を走っているような感じにはならなかったのでしょうか。東大の浜田監督は「このチームは基礎ができているから神様がほほえんでくれたのかな」と選手をたたえたそうです。なるほど今季の東大の失策は3つだけで、六大学の中では一番少ないのです。守備練習に力を入れて、ボール回しは設定したタイムを切らないと何時間でも続けるという徹底ぶりです。

野球の基本はキャッチボールとも言われます。相手のグローブをめがけてボールを投げる。それをきちんと受け止めて、また投げ返す。ただこれだけの単純作業です。しかしそれを続けることにより、相手が気持ちよく捕球できるボールを投げるように気遣い、相手もそのように返球してきます。お互いの呼吸が通じ合うときです。東大の選手もその中でお互いに、いつかは勝とうという希望を培ってきたのかもしれません。

曹洞宗を開かれた道元禅師の言葉に「今の一当は昔の百不当の力なり、百不当の一老なり」というのがあります。一当とは弓がひとつ的に当ったことをさしています。今の一当は、過去に何百回と失敗を積み重ねて得た力のおかげであるというのです。また一老とは老熟のことで、経験を積んで熟達したことを言います。負けても失敗しても腐らず諦めずに、すべてが経験で、良い芽が出ると信じられる人が、やがて一当を得ることができるのかもしれません。だから東大には一浪してでも入る価値があるなどと勘違いしないで下さい。それにしても、東大の野球部に入るまでには、百不当どころではない、精進があったことでしょう。

ここでお知らせ致します。5月のカンボジア・エコー募金は、73回×3円で219円でした。ありがとうございました。

それでは又、6月21日よりお耳にかかりましょう。