テレホン法話 一覧

【第1008話】 「いい思い出」 2015(平成27)年12月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1008話です。

除夜の鐘をあるお寺さんは、大晦日の午後10時30分から撞き始めるそうです。一定の間隔で撞き続け、108回目がちょうど午前零時になるようにしているといいます。1時間半かけて除夜の鐘を撞くわけです。それを聴いている人は、一声響くごとに、過ぎし一年を想うことでしょう。そして、108回目を聴いて迎える元旦に、どんな想いを託すのでしょうか。

今年もいろいろありました。和尚として振り返らなければならないことは、どれだけの人に成仏していただくことができたかということです。もしかして、「この1年間で、手抜きをせずに成仏に導いた葬儀がいくつあったか」という反省のことと思われた方がいたら、それは違います。

成仏とは仏になることです。では「仏」とは何でしょう。たいていの人は、亡くなった人のことを思うかもしれません。決して間違いではありませんが、十分な答えとも言えません。「仏」とは、仏さまの教えを常に我がこととして、それに沿った生き方のできている人を言うのではないでしょうか。言うは易く、行うは難しです。1年365日1日24時間、天気が変わり続けるように、人の心も定まりません。

喜怒哀楽の情に流される日々を送ることの多い私たちです。その情が激しすぎると、仏さまが見えなくなるときがあります。そんなとき、ささやかではありますが、このテレホン法話を聴いて、少しでも仏の心を取り戻すきっかけになればという願いを込めて、発信し続けてきました。おかげさまで、今年10月に千話目の法話をお伝えできました。先日、テレホン法話をお聴きになった横浜市の女性の方から、「胸に響きました。丁度悩んでいた時です。でも恨まないで、その人の為に幸せを祈りましょう!ありがとうございました」というお便りをいただきました。「人の為に幸せを祈る」十分に仏さまです。

ひとりでも多くの方に、1日に5分でも10分でも仏さまの心を観じられるような生き方をしていただけただろうかというのが、和尚としての振り返りです。「いい思い出だけが残ること それを成仏と言うんです」。これは他宗の和尚さんの言葉ですが、わかり易いです。ほんとうの意味での、「いい思い出」とは、自分に都合のいいことだけではなく、他の人にとってもいい思い出となっていることを共有できるものを言うのでしょう。他の人をほっとけない人ほど、仏さまです。今年どれだけ人の幸せを祈りましたか。除夜の鐘はお寺で撞きますが、幸せの鐘を鳴らすのはあなた・・・です。

ここでお知らせ致します。テレホン法話の千話を記念して、テレホン法話集『千話一話―3.11その先へ』(定価千円)が発売されました。書店もしくは徳本寺でお求めください。徳本寺にはこちらからお申込みください。

みなさま良いお年をお迎え下さい。それでは又、来年1月1日よりお耳にかかりましょう。

【第1007話】 「一条鉄」 2015(平成27)年12月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1007話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1007話です。

山元町を走るJR常磐線は、今から118年前の明治30年11月に開通しました。鉄道を敷設するにあたり、中村(現在の相馬)から岩沼の区間を国道に沿い、集落を通る予定でしたが、沿線の人々の反対が強く、国道よりもはるか東の海沿いを通ることになりました。当時は蒸気機関車でしたので、その煙に対するアレルギーのようなものもあったようです。

しかし、鉄道の開通は、人の移動、貨物の輸送に大きな効果をもたらしました。町内の坂元駅からは近海で獲れた鮮魚をはじめとして、木材・薪・炭・米・繭などが、仙台や東京方面に発送されました。年間の乗車客も4万人を超えていたと山元町誌で知りました。

昭和37年にトラック輸送におされて貨物の取り扱いはなくなったものの、通勤通学になくてはならない鉄道でした。それが東日本大震災の大津波により、駅も線路も流されてしまいました。当初から内陸の国道沿いを走っていれば、ここまでの被害はなかったかもしれません。過ぎたことはともかく、震災以降、被災したJR常磐線の内陸移設工事が進められていました。その工事が順調に経過したため、平成29年春の開通という予定を早めて、平成28年12月末に運転再開するというJR東日本の発表がありました。来年の今頃は新しいレールを電車が走ることになります。復興の加速化が期待される大きなニュースです。

「萬里一条鐵(ばんりいちじょうてつ)」という禅語があります。万里とは、時間空間を含む天地宇宙のことです。そこに一条の鉄、つまり絶対的な真理が終始一貫しているということです。鉄は仏性・仏心とも言えます。人は誰でも貫く鉄のような仏心を持っているという意味にもなります。更に一般的な解釈をするならば、どんな困難な状況にあっても信念を貫くという姿勢をあらわしているのでしょう。

大震災は、鉄道ばかりではなく、大切な命、家屋敷などありとあらゆるものを失うという信じられない困難をもたらしました。その困難を超えて、個々人の復興も進みつつあります。そしてこの度の鉄道の前倒し開通決定です。被災地の人々が一貫して持ち続けてきた、諦めない心、挫けない心が、一足早い鉄の道を導いて来たのではないでしょうか。仏の道を志す人が、鉄の道を行くならば、鬼に金棒じゃありませんが、一条の鉄は揺るぎのない未来へと続くことでしょう。

ここでお知らせ致します。テレホン法話の千話を記念して、テレホン法話集『千話一話―3.11その先へ』(定価千円)が発売されました。書店もしくは徳本寺でお求めください。徳本寺にはこちらからお申込みください。

それでは又、12月21日よりお耳にかかりましょう。

【第1006話】 「偉心電信」 2015(平成27)年12月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1006話です。

キリスト教徒であってもなくても、12月になるとキリストの誕生を祝うクリスマスで賑わいます。仏教においても、12月は大事な月なのですが、一般的には勿論、仏教徒にもあまり関心を示されていないようです。12月8日はお釈迦さまがお悟りを開かれた日です。謂わば仏教が誕生した日とも言えます。

菩提樹の下で坐禅三昧の行を続けておられたお釈迦さまは、12月8日の明けの明星をご覧になり、忽然として悟られました。「道が成就した」という意味から「成道(じょうどう)」とも言われます。とらわれている心、かたよっている心、こだわっている心から、完全に解き放たれたことを現しています。

では、お釈迦さまが最初にお悟り伝えた方はどなただったのでしょう。それは摩訶迦葉尊者(まかかしょうそんじゃ)です。お釈迦さまが、霊鷲山(りょうじゅせん)で弟子や信者さんの前で説法をなさっていた時のことです。お釈迦さまは一本の花を拈(ひね)って、何も話そうとしません。誰もがポカンとしていました。ただ一人、摩訶迦葉尊者だけが、お釈迦さまの意を悟って、にっこりと微笑まれました。それを見て、お釈迦さまも同じく微笑み、「口で説くことのできない真実の教えの全てを摩訶迦葉尊者に伝授しよう」と、説かれたのです。

これは「拈華微笑(ねんげみしょう)」という故事です。経典や言葉にとらわれることなく、言葉では表しきれない真実に想いを致すということです。仏法を餅にたとえれば、「絵に描いた餅」をいくら眺めても、その味は分かりません。実際に食べて味がわかります。更には同じ餅を食べて、師匠と弟子で味わいが違っては、餅本来の味が伝わりません。つまり師匠と弟子の力量が同じくなったとき、すべて「伝わり」、それは「悟った」状態とも言えるでしょう。心と心がぴったりと通じ合う「以心伝心」ということでもあります。

お釈迦さまの第一番目の弟子となられた摩訶迦葉尊者から、2500年の時を超えて、連綿と仏法が伝えられてきました。仏法伝授の起点となったのが「拈華微笑」といえます。そして、徳本寺の本尊さまは、この「拈華微笑」のお釈迦さまなのです。普通、坐禅をしているお姿が多い中で、花を一輪拈じている「拈華微笑」のお釈迦さまは少し珍しいかもしれません。

その有り難いお釈迦さまを本尊とする徳本寺から、みなさまにお伝えしているこのテレホン法話は、お釈迦さまの偉大なお心「偉心」を、電話という電信の力で伝える「偉心電信」と思っていただけたら幸いです。商業宣伝にとらわれず、プレゼントにかたよらず、ケーキにこだわらず、静かにお釈迦さまのお心を電話で感得して下さい。

ここでお知らせ致します。テレホン法話の千話を記念して、テレホン法話集『千話一話―3.11その先へ』(定価千円)が発売されました。書店もしくは徳本寺でお求めください。徳本寺にはこちらからお申込みください。

クリスマスのサプライズプレゼントに如何ですか。

それでは又、12月11日よりお耳にかかりましょう。

【第1005話】 「うらみなさ」 2015(平成27)年11月21日-30日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1005話です。

「白黒をつける」とは、物事の是非善悪をはっきりさせることを言います。囲碁の碁石の白と黒がその語源のようです。それにしても、白黒どころではない、真っ赤な血に染まってしまった花の都パリの13日金曜日の夜でした。

過激派組織「イスラム国」(IS)の犯行とみられる同時多発テロ事件が、パリの劇場・競技場・レストランなど6カ所で起きました。3グループの犯人たちは、分刻みに殺傷を繰り返しました。わずか30分間の出来事でしたが、120人を超える死者と、350人以上の負傷者が確認されました。テロとはテロリズムの略で、一定の政治目的のために、暗殺・暴行などの手段を厭わない主義を言います。どんな主義を唱えようが、何ら罪もない一般市民の命を奪うことなど、断じて許されません。

週末の夜、コンサートを楽しんでいた人、サッカーの試合を応援していた人、ごちそうを食べながら団らんの時を過ごしていた人、「グラスに手を伸ばしたまま、テーブルにうつぶせに倒れている客もいた」という証言も報じられています。誰もが当たり前の日常生活の一コマにいたのです。それが理不尽な主義主張により、一瞬にして失われてしまいました。どんなに憎んでも怨んでも、その憤りを抑えることはできないというのが、大方の本音でしょう。

しかしお釈迦さまは、『法句経(ほっくきょう)』の中で、こう説かれました。「まこと、怨みごころは いかなるすべをもつとも 怨みを懐(いだ)くその日まで ひとの世にはやみがたし うらみなさによりてのみ うらみはついに消ゆるべし こは易(かわ)らざる真理(まこと)なり」と。「他人を怨む心を懐いているうちは、怨みを解くことはできない。ただ、怨む心をなくしたとき解くことができる。これはいつまでも変わらない真理である」と理解できます。

怨みに報いるのに、怨みを以ってしては、更に怨みを増すばかりになります。怨みなきの行いによって報いることが、争いの解決への近道だというのです。「目には目を歯には歯を」の世界にいる人には、理解し難いところかもしれません。でも、今こそ世界中の人が、国境も宗教も越えて、「うらみなさ」の理想郷の実現に向けて、心をひとつにする時でしょう。

特に日本人には、更に粋な「うらみなさ」の世界をご紹介します。「白だ黒だと けんかはおよし 白という字も墨で書く」(昔の都々逸)。所詮けんかの白黒など、隅に追いやってしまえばいいのです。そんな大きな心の人は、世間から、一目も二目も置かれることでしょう。

ここでお知らせ致します。テレホン法話の千話を記念して、テレホン法話集『千話一話―3.11その先へ』(定価千円)が発売されました。書店もしくは徳本寺でお求めください。徳本寺にはこちらからお申込みください。

それでは又、12月1日よりお耳にかかりましょう。

【第1004話】 「せんかい」 2015(平成27)年11月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1004話です。

「次の千回まで頑張ってつなげてください。いい加減にせんかい(千回)と言われても・・・」という手紙をある男性からいただきました。その方はこのテレホン法話の千回達成を記念した「テレホン法話ライブ」に態々横浜から来られたのです。有り難いことですが、次の千回達成までは、これから28年もかかります。年齢的に誰も保障はしてくれないでしょう。

それにしても、横浜以外にも、東京・福島・岐阜そして石川県という遠くから参加された方もおられました。県内の曹洞宗婦人会のみなさんはバス一台を仕立ててお出で下さいました。28年もかかりましたが、千回続けて来た甲斐がありました。この間、約5万回の通話回数が記録されています。

どうして「テレホン法話ライブ」というかと言えば、普段は電話で聴いていただいている法話を、直接本堂で生の声で聴いていただくからです。しかも、法話に相応しいピアノ演奏が流れる中で語り、関連する映像も流れます。しかもピアニストの伊藤智哉さんは、ピアノの譜面を見ることはなく、譜面台にあるのは、私の法話の原稿です。法話とピアノの息が合わないわけがありません。

更に今回は初めて御詠歌を採り入れました。徳本寺御詠歌講を指導していただいている岡崎るみ子さんに、2つの法話の中で、内容に因んだ御詠歌を唱えていただきました。大変好評でした。アンケートにも、ジーンと胸に来て感動しましたなどという感想が寄せられました。御詠歌の節は一音が長いので、譜面がないとたいへんなはずですが、岡崎さんも譜面なしで、凛とした着物姿でお唱え下さいました。

今回のライブをするにあたり、法話をする私も、ピアノも御詠歌も、映像や音響も、何度もリハーサルを重ね、本番に臨みました。ライブはやり直しがききません。リハーサルで譜面を見ていて、本番で譜面を見ないというのは勇気のいることです。譜面にこだわり練習を重ね、いざ本番では譜面に囚われず、自分本来の力量を発揮できれば最高です。今回のピアノと御詠歌はその通りでした。「放てば手に満つ」の禅の境地です。

同じように人生も毎日がリハーサルであり、本番です。今日はリハーサルだからと適当に過ごしていないでしょうか。今日という日は二度とないのですから、本番そのものです。そして今日という日は、昨日までのリハーサルのような積み重ねの上で迎えたのです。28年間千回の法話の上に、今日の一話があります。それならもっと上手に話をせんかいと言われそうですが・・・。

ここでお知らせ致します。テレホン法話の千話を記念して、テレホン法話集『千話一話―3.11その先へ』(定価千円)が発売されました。書店もしくは徳本寺でお求めください。徳本寺にはこちらからお申込みください。

それでは又、11月21日よりお耳にかかりましょう。

【第1003話】 「筆を揮う」 2015(平成27)年11月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1003話です。

その少女は運動会の駆けっこでは、いつもみんなから大きく離されてビリでした。そんな中、前を走っていた女の子が転びました。少女が抜き去りビリを返上できると誰もが思いました。しかし、少女はその子のところで立ち止まり、手を取って「大丈夫?」と声をかけ、起きるのを手伝いました。結局少女はビリでした。その少女こそダウン症の書家として今を時めく金沢翔子さんです。

先日その金沢翔子さんが、大本山總持寺の本堂である大祖堂で大きな紙に大書する場面に立ち会う機会がありました。大祖堂は千畳敷と称されるほど広い本堂です。その中央部分の大間と言われる144畳敷きのところに紙が2枚用意されました。1枚の紙は横5メートル縦4メートルと言いますから、10畳間よりも広い面積です。1枚に1文字を書きますが、2文字を書くだけで墨は10リットル以上使うそうです。筆はと言えば、ご本人の背丈ほどもあり、墨を含むと20キログラムにもなるとのこと。

始める前に、ご本尊さまの前で手を合わせ、しばらくお唱えごとをなさっていました。その日の特別な趣向として、会場があまりの広さなので、気持ちを集中させる意味で、大太鼓を叩いてもらいながらの揮毫でした。紙全体を見渡して、字配りを考えるなどということはしません。1文字につき3回ぐらいの墨継ぎをしますが、思いのまま一気に書き上げます。横から見ているだけでは、字が大きすぎて、その全体が見えないので、なんという字を書いているのか分かりません。

完成した作品を正面から拝見して、やっとその字が分かりました。般若心経の「羯諦 羯諦 波羅羯諦 波羅僧羯諦 菩提 薩婆訶(ぎゃてい ぎゃてい はらぎゃてい はらそうぎゃてい ぼじそわか)」という1節にある「羯諦」という2文字です。この1節は呪文のようなもので、インドの言葉の発音をそのまま漢字で音訳表記したものですが、「羯」は羊篇に「曷(かつ)」、「諦」は諦めるという字です。

「羯諦」は「行ったものよ」と意味であり、呪文を意訳すれば「向こう岸に完全に行ったものよ」ということになります。向こう岸とは彼岸即ち悟りを表します。般若心経の説く「空」という悟りの完成した境地を称えたものです。「空」とは計らいを捨て、何らこだわらないということです。

運動会で自分の勝敗にこだわらず、目の前の困っている人に素直に手を差し伸べる思いやり。紙の大きさに動じることなく、筆と墨と紙と一つになり、無心に筆を揮う翔子さん。邪心がなく、その1画1画の突き抜けた力強さが、人を感動させるということを実感しました。翻って、「弘法も筆の誤り」ではなく、筆に謝りたい邪心に満ちた我が僧侶の心です。

ここでお知らせ致します。テレホン法話の千話を記念して、テレホン法話集『千話一話―3.11その先へ』(定価千円)が発売されました。書店もしくは徳本寺でお求めください。徳本寺にはこちらからお申込みください。

それでは又、11月11日よりお耳にかかりましょう。

【第1002話】 「千体仏」 2015(平成27)年10月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1002話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1002話です。

京都の三十三間堂は、平安時代の後期、後白河上皇の造営によるものです。人々を迷いから救い、悟りに導く願いを持つ千手観音が千体(実際は1002体)まつられています。そして、この千体仏の中には「会いたいと願う人の顔が必ずある」という不思議な言い伝えがあるそうです。

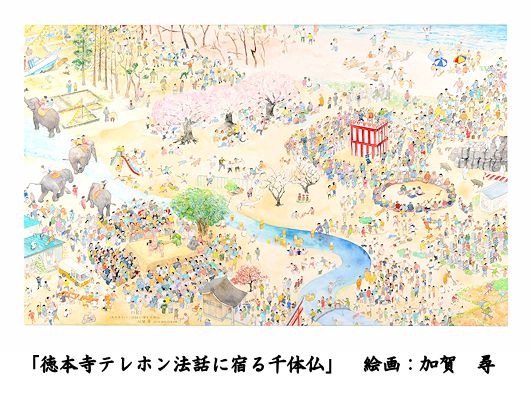

さて、徳本寺テレホン法話が千話を迎えるにあたり、記念の本を出版することになりました。その時、編集者との話の中で、千話に因んで、千人が描かれている絵を表紙や挿絵にできたらいいねという話になりました。そして、見事実現しました。

水彩画家の加賀尋さんが、畳一枚に迫るほどの大きな紙に、ほんとうに千という数の人々を描いて下さいました。「徳本寺テレホン法話に宿る千体仏」です。絵の中には、千の法話の中から25話分をモチーフにした人々が活写されています。その他にも、加賀さんの豊かな感性と、細やかな慈愛に溢れたまなざしですくい上げられた、人や動物・自然が鮮やかに配置された命の大パノラマです。

花見で浮かれている人、酔って喧嘩をはじめた男たち、野辺送りの列はしめやかに。相撲の土俵を観戦する人々。盆踊り、お念仏の数珠回し、お墓参り、灯篭流し。お釈迦さまが説法をしている姿もあります。象に乗って津波の難を逃れた様子、復興の現場で汗を流す人々、黄色いハンカチも揺れています。片や原発被災地にうず高く積まれた汚染土の入った黒いフレコンバック。犬も猫も猪も鳥も生きていて、お地蔵さまが道端で見守ります。川が流れ、海が広がり、緑の木もあれば花咲き誇る木々も活き活きとしています。

老若男女、喜怒哀楽、山川草木、森羅万象、この世のすべてのものに仏は宿っています。ただ、普段は気づかず見えていないことが多いだけです。喧嘩相手にもにも、元々仏の心が宿っていると思えば、こぶしを振り上げるより、手を合わせようという気になります。川にも木にも仏が宿るなら、汚さず大切に育てようと思えます。あなたにも私にも、実は仏が宿っていると気づいたとき、仏心に目覚めたと言います。千という数はほんとうに大きいです。「会いたいと願う人の顔が必ずある」というほどの数です。「徳本寺テレホン法話に宿る千体仏」で、是非あなたの会いたい仏さまに出会って下さい。

ここでお知らせ致します。テレホン法話の千話を記念して、テレホン法話集『千話一話―3.11その先へ』(定価千円)が発売されました。書店もしくは徳本寺でお求めください。徳本寺にはこちらからお申込みください。

また、10月25日(日)午後2時より、徳本寺において「第9回テレホン法話ライブ 千話一話」を開催致します。ゲストはシンガーソングライターの堀下さゆりさん、入場無料です。是非、お出かけ下さい。

それでは又、11月1日よりお耳にかかりましょう。

【第1001話】 「峨山道伝説」 2015(平成27)年10月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1001話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1001話です。

今年春の北陸新幹線開業の翌日、3月15日にその北陸の石川県能美市で行われた陸上全日本競歩能美大会において、鈴木雄介選手が20km競歩で、1時間16分36秒という世界新記録を樹立しました。日本陸上男子で世界記録を出すのは実に50年ぶりのことです。能美市は競歩が盛んで、鈴木選手も小学生の時から始めていました。

さて、今から700年近く前のこと、石川県羽咋市にある永光寺(ようこうじ)から、能登の門前町にある總持寺に到る13里(約52km)の山道を、毎朝通った方がいます。大本山總持寺の二祖峨山韶碩禅師(にそがさんじょうせきぜんじ)です。早朝3時ごろ永光寺のお勤めを終えて、山野を踏破して總持寺に到り、そこでもお勤めをなさったのです。超人的な行状です。この往来の道を「峨山道」といいます。石川県の競歩の歴史はこのころからあったのかと思えるほどです。

伝説的な話ではありますが、それを裏付ける作法が今も大本山總持寺には伝わっています。「大悲真陀羅尼」というお経を、普通の3倍くらいの時間をかけてゆっくり読む「大悲真読」というお経の読み方です。峨山禅師をお待ちする間、できるだけゆっくりお経を読み、到着と同時に普通の速さに戻すというものです。

峨山禅師は49歳で總持寺の2代目の住職となられ、91歳で亡くなられるまでの42年間、その任に当たりました。そして65歳の時、永光寺の住職も兼務して以来、3度兼務住職となられ、峨山道を往来し、両寺の維持発展に努めました。何より多くの優れた弟子を育てられました。

曹洞宗を開かれたのは、永平寺の道元禅師です。その教えを受けて、全国に曹洞宗を広められたのは總持寺の瑩山禅師です。しかし、瑩山禅師は總持寺では、3年間住職をしただけです。その後を継いだ峨山禅師が、実質的な全国展開の立役者と言えるでしょう。それには25哲と称される25人もの俊才を輩出した信望と力量があったからなのです。その弟子たちが全国に教線を拡大して、曹洞宗を大きく発展させる礎を築かれたのです。

曹洞宗では祖師の功績を偲んで、50年毎に「大遠忌(だいおんき)」という節目の大法要が営まれます。この10月20日は峨山禅師の650回大遠忌に当たります。この度の大遠忌のテーマは「相承(そうじょう)」です。仏の教えを師匠から弟子へ受け継ぎ伝えていくことを意味します。峨山禅師が瑩山禅師から相承したものを、更に多くの弟子たちに伝えるべく、日夜力を尽くした姿が、「峨山道伝説」を生んだのでしょう。その大遠忌は、日本陸上男子の50年ぶりの世界新記録と同じように、遭い難き素晴らしいご縁の巡り合わせです。次の大遠忌は50年後です。果たしてその頃私たちは・・・。

ここでお知らせ致します。テレホン法話の千話を記念して、テレホン法話集『千話一話―3.11その先へ』(定価千円)が発売されました。書店もしくは徳本寺ホームページ「出版物のご案内」の注文フォームよりお申込みください。

それでは又、10月21日よりお耳にかかりましょう。

【第1000話】 「千話一話」 2015(平成27)年10月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1000話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1000話です。

「ゼロから一までの距離は、一から千までの距離より遠い」という格言があります。何かを続けようと思っても、先ず始めなければなりません。始めるまでには、迷いためらいがあって、時間がかかることもあります。軽い決心はすぐにつきますが、重い決心は簡単にできるものではありません。その意味では、私はこのテレホン法話を軽い決心で始めてしまいました。今回1000話を迎えましたが、決心が軽かった分、東日本大震災を超えての千話への道のりは遠く感じました。

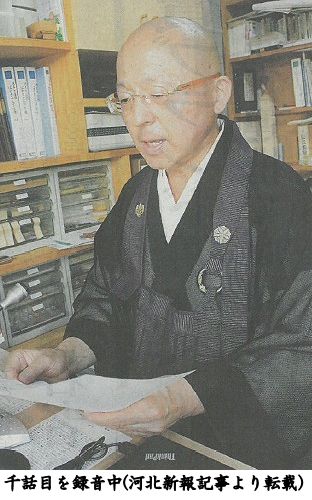

昭和62年12月、師匠である徳本寺24世即心文英大和尚より、「明日から私に代わってテレホン法話をやってみなさい」と言われました。それは突然のことでした。迷う暇もなく、何とかなるだろうという軽い気持ちで始めたのが、28年前のことです。以来10日毎に話題を更新して、3分間のテレホン法話を継続してきました。

勿論最初から千話を目指すなどという重い決心はないので、目の前の一話しか見えていません。何回分かをためておくという余力もありません。毎回締め切りに追われ、綱渡りの連続です。辛うじて足を踏み外さず続けられたのは、毎回必ずどなたかが聴いて下さっているという事実のおかげです。改めて感謝申し上げます。

そして、500話を過ぎたあたりからでしょうか、私にとってテレホン法話は生活習慣病のようなものに思えてきました。締切が近くなれば、話題を捜し血圧が上がったり、原稿をうまくまとめられずに血糖値が上がったり、時間内に話を納められずコレステロールが増えたりという風に・・・。身体によくないと言われる生活習慣ほど、止められず、頼まれもしないのに続けることができます。テレホン法話も同じように、止められずに来てしまいました。

「初発心時便成正覺(しょほっしんじべんじょうしょうがく)〔初発心の時、便(すなわ)ち正覚を成(じょう)ず〕」という禅語があります。発心とは悟りを開こうと決心して志を立てること、正覚は正しい悟りを言います。最初にしっかり発心していれば、もう悟りを開いたも同じことであるという意味でしょうか。まさにゼロから一までの距離をしっかり納得できていれば、その先が千まであろうとも、ある程度の努力で進んで行けるということです。その意味では、私たちは東日本大震災からも、何としても復興するぞと発心をして、一までの距離を歩んできました。これからは、千の否、真の復興まで更に歩き続けるだけです。

このテレホン法話は師匠が発心を与えてくれたようなものです。続けていくことが、みなさんのお役に立ち、私のためにもなるはずだという確信があったのでしょう。奇しくも師匠の17回忌に当たる10月11日を前に、千話を迎えられて、初発心の有り難さを感じています。でも師匠はこう言うかもしれません。「『千話』だからと言って、それが『正覚』なんかじゃありゃせんわ」と。今後も一話毎の初発心を続けるのみです。

ここでお知らせ致します。テレホン法話の千話を記念して、テレホン法話集『千話一話―3.11その先へ』(定価千円)が発売されました。書店もしくは徳本寺でお求めください。徳本寺にはFAXにてお申込みください。0223-38-1495です。

それでは又、10月11日よりお耳にかかりましょう。

【第999話】 「回向とエコー」 2015(平成27)年9月21日-30日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第999話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第999話です。

3つの同じ形・大きさのコップが並べてあります。それぞれに何やら文字のようなものが書いてあります。「この字を読めますか」と講師の方が尋ねます。誰も読めません。それはカンボジアの言葉であるクメール語なのです。3つのコップには「水」「薬」「毒」と書いてあるそうです。クメール語が読めない私たちが、喉が渇いている時、その3つのコップが目の前にあれば、「毒」のコップを手にする可能性もあるわけです。文字を読めないということは、命にかかわることがあるのです。現実にカンボジアでは、そのような危険が身近にあるほど識字率が低いということを、カンボジアの教育事情をテーマにした講演会で学びました。

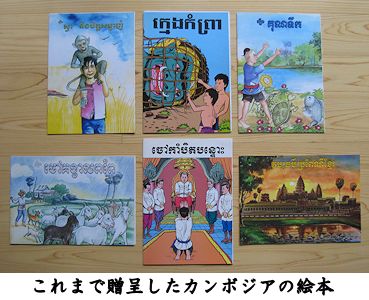

このテレホン法話では、平成18年より「回向(えこう)募金」という活動をしています。3分間聴いていただくと、3円を「カンボジアの子どもたちに絵本を送る運動」の募金にするということを、私のルールとしました。「回向」とは仏教で供養を意味します。自分の善い行いの結果を、他の成仏のために回し向けるということです。テレホン法話を聴くという功徳を、カンボジアの子どもたちに向けたいという願いが「回向募金」です。

更にこれまで、このテレホン法話をまとめた「テレホン法話集」を何冊か出版してきました。多くの方にお買い上げいただいた代金も、まさに「回向募金」です。それらの募金により、6タイトル合計18,000冊の絵本を、カンボジアの子どもたちにプレゼントすることができました。これらの本は、一人ひとりに贈るというのではなく、学校・図書館・移動図書館などに置かれます。1冊の絵本が何百人もの子どもたちに、何回となく読まれるのです。手垢がついて、ボロボロになるまで読み込まれます。

さて、次回のテレホン法話は、1000話という大きな節目を迎えます。これまで続けられたのは、毎回必ずどなたかが聴いて下さっているおかげです。改めて感謝申し上げますと同時に、感謝の回向として、カンボジアの子どもたちに7タイトル目の絵本を贈ることを発願致しました。シャンティ国際ボランティア会(SVA)を通じまして、絵本作家田島伸二の『パンダのりんごとり』を原本とした絵本を、新たにカンボジアで制作し、子どもたちに贈ります。

絵本を読むことはお話の世界へ心が広がり、文字に親しむ一番のきっかけとなります。文字が読めないばかりに命を落とすなどということがあっては、あまりにもやるせない話です。この度の絵本が、SVAが掲げる「本の力を生きる力に」という理念に適うなら幸いです。そしていつの日か、カンボジアの子どもたちの中で日本語を学び、このテレホン法話を直接聴く人が現れることを夢見ています。その子どもたちのほほえみが、こだまのように返ってきたら、「エコー」の本望です。

それでは又、10月1日よりお耳にかかりましょう。