テレホン法話 一覧

【第1068話】 「お連れ様」 2017(平成29)年8月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1068話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1068話です。

宅配便の最大手ヤマト運輸は、10月1日より運賃を値上げすることになりました。全国的に人手不足で労働力確保が困難になっていることが大きな理由のようです。今どきの宅配便の、いつでもどこへでも何でも運ぶという便利さが、自らの首を絞めかねるような状況を生んでいないのでしょうか。我々利用者のわがままのせいもあるでしょう。

数年前のことです。徳本寺にお墓がある東京在住の檀家さんから、母親の遺骨を納骨したい旨の電話連絡がありました。ご自身は病弱の身でとてもお寺まで遺骨を持参できないので、宅配便で送りたいとのことでした。「宅配便で?」と思わず聞き返しました。そして、どなたか身寄り方に依頼することはできないのかと尋ねました。親戚がいないわけではないが、遺骨を託するほどの付き合いはないと言います。

結果、数日後やや大袈裟と思えるほどの梱包が施されて、遺骨が届きました。勿論遺骨に何の支障もありませんでた。ただ、火葬済み許可証だけが付き添ってきた遺骨はあまりに不憫でした。80年以上も生きた人生でも、いとも簡単に宅配されてしまう世の中になったのは事実です。便利さの影でぬくもりが消えていくような気がします。

一方、西日本新聞に次のような記事が載っていました。横浜の男性は半世紀も連れ添った妻の遺骨を佐賀県の寺に納骨するため、羽田空港から飛行機に乗りました。遺骨を機内に持ち込めるとは知っていたものの、入れたバッグがかなり大きく、念のため搭乗手続きの際に、遺骨であることを伝えました。機内に乗り込み、上の棚にバッグを入れて席に着きました。ほどなく客室乗務員が来ました。「隣の席を空けております。お連れ様はどちらですか?」

男性は搭乗手続きで言ったことが機内に伝わっていたのだと理解しました。「ああ、上の棚です」と説明すると、乗務員はバッグごと下ろしてシートベルトを締めてくれました。更に飛行中には、「お連れ様の分です」と飲み物も出してくれたそうです。男性は「最後に2人でいい"旅行"ができた」と穏やかに話していました。

人は生きている限り血が通い温かいものです。血液ばかりではなく、人としての通い合いもあります。親子・兄弟・夫婦・友人など、そのぬくもりが人生を形作っていきます。死んでしまえば血が通わなくなり、冷たくなります。しかし、決してそれは「もの」ではありません。便利さや打算など抜きにしたぬくもりのある通い合いは、死んでも冷めるものではなく、どこまでもお連れ様です。運賃のいらない人としての通い合いがなくなったら、運賃値上げ以上に、薄情な世の中に音を上げてしまいます。

それでは又、9月1日よりお耳にかかりましょう。

【第1067話】 「恩に着る」 2017(平成29)年8月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1067話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1067話です。

ブラック企業とは、従業員に長時間労働や過重なノルマなどを強いる企業です。寒々とした世相を感じさせます。一方、盆と正月の16日は、「地獄の釜の蓋も開く」と言って、仕事を休む習慣がありました。地獄の鬼でさえ罪人を煮るための釜の蓋を開けて、責めるのを休んでいるのだから、この世でも休みましょうということです。これは奉公人がこの時期、暇をもらって家に帰る「藪入り」にも通じます。

さて、お盆の由来には、こんな説もあります。お盆は7月15日が本来ですが、月遅れの8月が一般的になってきました。また正式には「盂蘭盆(うらぼん)」と言います。元々はインドの古い言葉「ウランバーナ」を日本語風に音訳したものです。その意味は「逆さ吊りの苦しみ」です。お釈迦さまの弟子で、神通第一と言われた目連が、ある時亡き母の消息を神通力を使って尋ねます。あろうことか母は地獄の手前の餓鬼道に堕ちて、逆さ吊りの苦しみに遭っていました。慌ててお釈迦さまに救いを求めます。

「目連よ、お前の母は生前、おまえたちには良き母であったろう。しかし、よその子どもや周りの人に対しては、冷たくあしらってしまった。自分たちだけ良ければという生き方をしていたので、今の苦しみがあるのだ」「どうしたら母を救えるでしょうか」「梅雨の時期、多くの僧侶は山に籠って修行をしているが、修行明けの7月15日に町に下りてくる。その時大勢の僧侶を招き、供物を捧げて供養のお経を挙げていただきなさい。そうすれば母を救うことができる」。目連はお釈迦さまの教えの通りに供養をしたところ、母は救われました。目連の親孝行心と日本の先祖供養が結びついて、お盆に至っているといわれます。

勿論、地獄や餓鬼道、逆さ吊りの苦しみは現実的にはあり得ません。心の持ちようの比喩といえます。私たちは自分可愛さのあまり、貪りや怒りという逆さまな心を抱くことがあります。その反省を促す意味もウランバーナにはあるのでしょう。また、亡き人にも供養する大切さを説いたものでもあります。お盆に亡き人をお迎えするとは、普段忙しくしてご無沙汰をしている先祖に対して、今自分はその恩に報いるような逆さでない生き方をしているかと、顧みるひとときでもあるのです。

「恩というものは 他人に着せるものではない 自分が着るものだ」池波正太郎の言葉です。ささやかなことでも相手の為にしたと、恩に着せてしまいがちな私たちです。先祖や周りの人から受けた恩をを忘れず、恩に着る生き方をお盆にこそ思い起こしましょう。そのためには、地獄の釜ならぬ先祖の後釜として、供養のためにも仕事は休み、仕事着を脱いで、先祖の恩を着てみましょう。

ここでお知らせ致します。7月のカンボジア・エコー募金は、149回×3円で447円でした。ありがとうございました。

それでは又、8月21日よりお耳にかかりましょう。

【第1066話】 「往いて生まれる」 2017(平成29)年8月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1066話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1066話です。

「往生際が悪い」とは、某国の防衛大臣の引き際を形容するようなときに使う言葉です。更に「往生」は「死ぬこと」をも意味します。そして往生の「往」は「往く」という意味ですが、死ぬのに「往って生まれる」とはどうしてでしょう。この世を去って往って極楽に生まれるという仏教の教えによります。広い意味では、死んですべてが終わるのではなく、死んで尚、何らかの形で命が続いて欲しいとの願いとも言えます。そして、「大往生」と言われた人なら、、一層その想いを強く抱かれることでしょう。

7月18日日野原重明さんが105歳で亡くなりました。日野原さんはクリスチャンですが、その生涯を敢えて「大往生」と称えてもいいのではないでしょうか。聖路加国際病院名誉医院長として、100歳を過ぎても医師を続けていました。90歳の時に『生き方上手』を出版して、120万部のベストセラーになったり、新聞連載をするなど、著書は200冊を超えています。「新老人の会」を発足させ、自らそのモデルであるべく、毎日全力で豊かで実りある人生を目指していました。

アメリカの哲学者レオ・パスカーリアが書いた『葉っぱのフレディ〜いのちの旅〜』という絵本があります。それが日野原さん89歳の時の企画・原案でミュージカルとなり、日本とアメリカで公演されました。春に生まれた葉っぱが、夏に木陰となって人々に憩いを与えます。秋は紅葉して目を楽しませ、冬には散ってしまうけど、散った葉っぱの栄養が、新しい葉っぱを生むという命の循環が主題となった内容です。

フレディという名前の葉っぱが、仲良しのダニエルという名前の葉っぱに「私たちは冬になればみんな風に散ってしまうんだよ」と教えられます。フレディは怯えますが、ダニエルはこう続けます。「命あるものはいつかは死ぬんだ。それは葉っぱの引っ越しのようなもの。そして、少しでも人に喜んでもらえたら、生きてきた意味がある。僕たちも命の一部。死んだらどこに行くか分からないし、戻って来れないかもしれない。でも、命そのものは戻ってくるんだよ」。まさにフレディやダニエルという名前そのものの葉っぱは、春になっても戻らないでしょう。しかし、彼らの命に繋がる新しい葉っぱが、春には生まれるのです。

日野原さんは100年以上に亘って、全身全霊を込めて、その言葉その行いを通じて、数えきれない老若男女に、ご自分の命を伝えてきました。それを何らかの形で受け継ぐ人が絶えないことでしょう。そこに日野原さんの命が生きていきます。まさに大往生と言われる所以です。それに引き替え、自分の国がどうなろうと、自分の保身のために、目先の繕いに汲々としている大臣を見て、一番往生したのは一般国民なのですが・・・。

それでは又、8月11日よりお耳にかかりましょう。

【第1065話】 「茶席のごちそう」 2017(平成29)年7月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1065話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1065話です。

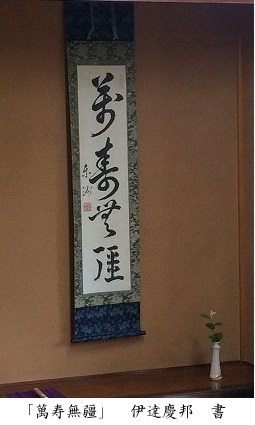

「茶席のごちそうは掛け軸です」と、石州清水流の茶席の時に教えていただきました。石州清水流は仙台の伊達藩の茶道を司った流派です。床の間に掲げられた掛け軸は、家元に伝わる伊達藩最後の殿様である伊達慶邦(よしくに)の書です。「萬寿無疆(ばんじゅむきょう)」即ち「限りなく長命で平和でありますように」という言葉でした。14代家元清水道玄様が、直々にお持ちになられたのです。7月16日に徳本寺で行われた「大條家ゆかりの茶室の勉強会」の時のことです。

大條家は伊達家と縁戚にあり、伊達藩の要職を担いつつ、ここ坂元を治めていました。徳本寺の開基家でもあります。天保3年(1832)大條道直は、伊達藩の後継者問題で功績を挙げたため、伊達斉邦(なりくに)から、茶室を下賜されました。この茶室は伊達政宗が豊臣秀吉からいただいたという言い伝えがあるほどのものです。ただ専門家の建築としての見立てでは、そこまで古くはないようですが、伊達藩の茶の湯文化を伝える茶室としては、現存する唯一のものということです。

当初は仙台城から、大條家の仙台の屋敷に移築されました。その後、昭和7年に坂元の地に移されました。現在は町指定文化財となっていますが、管理が万全でなかった上、東日本大震災の揺れで、大きな被害を受けました。しかし、町全体が甚大な被害があったため、これまで文化財の修復にまでは至りませんでした。そのような中で、茶室の文化財的価値を知る専門家や有識者の間からは、早急な修復の必要性が訴えられていました。

そこで、茶室の保存と活用を願って「ゆかりの茶室にひかりを当てるっちゃGO 山元『いいっ茶』組」が組織されました。その企画を受けてNPO法人ポラリスの主催で、茶室の価値を再認識して、伊達藩の茶の湯の文化にも直接触れる機会を持ったわけです。専門家の報告によれば、茶室は様々な増改築の経緯があり、正確な築年代の特定にはさらなる検証が必要とのこと。ただ、桃山時代の部材の存在の可能性も秘めており、随所に意匠を凝らした書院風茶室として数少ないすぐれた遺構であるとのお墨付きもいただきました。

茶席では武士の茶道と言われる石州清水流の、一挙手一投足流れるようなお点前のお茶をいただき、伊達家そして大條家の歴代の殿様に思いを馳せました。幕府崩壊の動乱の中、伊達家最後の殿様として、「萬寿無疆」と揮毫して、石州清水流に伝えた思いはどこにあったのでしょうか。現代で刀を持つ武士はいませんが、茶の湯の文化は、綿々と受け継がれてきています。作法はその通りですが、茶の湯の文化の象徴として、大條家ゆかりの茶室を残していかなければならないと強く感じました。戦乱も大震災も見つめて、その生き証人のようにして辛うじて存在している茶室です。「萬寿」の思いを込めて、百年先二百年先に伝えるために、保存に力を尽くせるのは、今の私たちをおいて誰もいないっ茶、ということではないでしょうか。

それでは又、8月1日よりお耳にかかりましょう。

【第1064話】 「22世紀へのプレゼント」 2017(平成29)年7月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1064話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1064話です。

「どんなことも7世代先まで考えて、決めなければならない」アメリカ先住民族イロコイ族の格言です。また仏教では「一子出家すれば、七世の父母皆得脱す」との教えがあります。ひとりが出家すれば、7代の父母が皆悟りを得られるということです。それは、自分が仏の教えによって心が救われれば、先祖子孫にも良い影響をもたらすと考えてもいいでしょう。

さて、社会起業家でオーガニックコットンの母と言われる渡邊智恵子さんは、「22世紀に残すもの」という活動をしています。それは7世代先まで考えて、今を生きるために、何を考え何をしなければならないのかをテーマに、各界の人物と対談をして、そのひととなりや生き方を発信して、22世紀に伝えようという壮大な企画です。これまで、CWニコルさん・加藤登紀子さん等さまざまな分野で活躍している方を紹介しています。南海放送ラジオで放送され、渡邊さんのブログからも無料配信されています。

そのような番組から、私ごときに出演依頼がありました。22世紀など思い及ばない私ですが、渡邊さんが注目したのは、東日本大震災に遭遇しながら、休まずテレホン法話を語り継ぎ、千話を超えたという点かもしれません。とは言っても、今このテレホン法話をお聴きいただいている方には申しわけございませんが、テレホン法話を知らない人の方が断然多いのです。どんなに良いことを言っても、世の中の評判になることはないでしょう。それなのによく続けていられるねという、逆の驚きだったのでしょうか。

ただ、和尚としてお釈迦さまの教えや、仏教の何たるかを、一人でも二人でも伝えたいという思いだけです。テレホン法話が22世紀まで残るかどうかについては問いません。2500年前つまり紀元前から伝わっている仏教は、22世紀までもずっと続いていくでしょう。続かなかったら、それこそ世紀末の世の中になるかもしれません。そうしないために和尚として今伝えるべきを伝えるというのが、22世紀に対する責任でしょうか。

私たちは東日本大震災で、無常の極みを知りました。お釈迦さまのお悟りの原点も無常だったでしょう。無常を観じるとは、次なる展開へのきっかけを得たということです。どのように展開するかということについては、自分の都合優先ではなく、7世代先を考えての行動が大いなるヒントになります。復興も単に元通りではなく、将来につながるようにとの願いが込められています。仏教を信じるものとしても、どんな無常の風に襲われようとも、動ずることなく、今の一息に最善を尽くすことが、先祖に対する恩に報いることであり、子孫へのプレゼントだと思っています。そういえば、プレゼントには「今現在」という意味も含まれていると、渡邊さんから教えていただきました。何世代か後の子孫が、彼らの今現在の世界を見て、これは先祖からのプレゼントだと思ってもらえるような今日を生きましょう。

ここでお知らせ致します。6月のカンボジア・エコー募金は、140回×3円で420円でした。ありがとうございました。

それでは又、7月21日よりお耳にかかりましょう。

※渡邊智惠子オフィシャルサイトにて動画配信

【第1063話】 「我なきし」 2017(平成29)年7月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1063話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1063話です。

それは昨年12月24日のこと。将棋の最年少棋士、藤井聡太四段(14)が、現役最年長棋士の加藤一二三九段(76)と対戦し、デビュー戦を白星で飾りました。14歳5カ月での勝利は最年少記録。両者は62歳差で、最も年齢の離れた対戦ということで話題になりました。

ふたりには因縁めいたものを感じます。元名人の加藤九段は、60年以上前に14歳7カ月で棋士になりました。その最年少記録は、藤井四段が14歳2カ月でプロ入りするまで、破られなかったのです。そして、この半年余りで、藤井四段は破竹の勢いで、連戦連勝。とうとう、6月21日デビュー戦から負けなしで、公式戦28連勝を達成し、歴代最多記録に並びました。その前日、加藤九段は高野四段との対局で敗れました。後がない戦いをしていたので、規定により現役引退ということになりました。象徴的な新旧の幕開けと幕引きです。

更に藤井四段は、6月26日増田四段を破り、29連勝という新記録を果たしました。これまでの神谷(かみや)八段の28連勝を30年ぶりに更新したのです。将棋界の歴史を塗り替えた恐るべき中学3年生です。藤井四段は、連勝するたび、インタビューで「幸運だった」と、答えています。新記録達成の時も、「自分でも信じられない。非常に幸運だった」という言葉でした。勿論、幸運だけでこれほどの記録はできないでしょう。デビュー戦で対戦した加藤九段は「私が負けている傾向を調べ、対策をやってこられた。研究しているな、と感じた」と言っています。

藤井四段は、5歳のころ祖母に将棋を教わり、のめり込んだといいます。幼いころから詰将棋を解くのが好きで、没頭するあまり道路脇のどぶに落ちたというエピソードも伝わっています。加えて、プロになる前からコンピュータ将棋のソフトを活用して、腕を磨いてきています。この詰将棋とコンピュータが、快進撃を引っ張る両輪なのかもしれません。コンピュータは感情がない分、定跡というある種の偏見にとらわれることがありません。それが、藤井四段の若いが故に、まっさらで柔軟性のある頭脳と合体しているとしたら、鬼に金棒でしょうか。

曹洞宗を開かれた道元禅師は、「自己をならふといふは、自己をわするるなり」とお示しです。自分を極めるといっても、そこにとらわれることなく、むしろ忘れることだというのです。勿論最初から何もしないで、何もない状態の話ではありません。追及して追及して、いざという時は、それにとらわれず、まっさらな心で立ち向かう、そんな姿勢が藤井四段には見えます。その上で「幸運だった」と言うのは、更に自分つまり我(が)というものがないからでしょう。あっぱれ中学生棋士。"幸運は 我なきし(棋士)ところに 訪れる"

それでは又、7月11日よりお耳にかかりましょう。

【第1062話】 「叢林」 2017(平成29)年6月21日-30日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1062話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1062話です。

禅寺や修行道場を叢林(そうりん)と呼ぶことがあります。叢(くさむら)の林という字を書きます。やぶやはやしの中ということで、人が近づき難いという印象を与えます。

曹洞宗を開かれた道元禅師は、24歳の時に中国に渡り、天童山の如浄禅師(にょじょうぜんじ)について厳しい修行をされ、お釈迦さまから伝わった「坐禅」という正しい仏法を受け継がれました。日本に帰ってその教えを伝える道場として開かれたのが、福井県の大本山永平寺です。今から約770年前の道元禅師が45歳の時です。

道元禅師は如浄禅師より次のように言われていました。「城邑聚洛(じょうゆうじゅらく)に住することなかれ、国王大臣に近づくことなかれ、ただ深山幽谷に居りて一箇半箇を接得し、吾が宝として断絶せしむることなかれ」。つまり「都や人の集まるところに住むことなく、権力者などにも近づかず、山深いところに居て、たった一人にでも教えを伝えることができれば、それを宝の如くにして絶えさせてはならない」ということでしょう。

まさに叢林そのものと言える永平寺は、三方を山に囲まれたところに、七堂伽藍はもとより、大小70余りの建物が並んでいます。建物は回廊で結ばれています。地形をそのまま活かして建てられているので、階段が多いのが特徴です。回廊の長さは約900メートル、階段は約500段もあります。その永平寺を先日檀家さんと一緒にお参りしてきました。

夜の坐禅、食事作法の厳しさ、朝は3時起きなど、世俗を離れた世界です。叢林の印象を強くしたひとつは階段かもしれません。修行僧に案内され諸堂を拝観する時間がありました。何度も階段を上り下りします。参加者の一人の女性は、歩けるのですが、階段の上り下りが難儀でした。するとその女性に専属の修行僧がついて、親切に道案内をして下さいました。時にはエレベーターにも導いてくれました。みんなの列から遅れても慌てることなく拝観できました。更に、ある参加者の男性は、その女性とは初対面でしたが、常に荷物を持ってあげたりして、支えて下さいました。

大庫院(だいくいん)いわゆる台所に当たる建物のところには、大きなすりこぎ棒がありました。元は明治35年に仏殿を建てた時の地突き棒だそうです。それにはこんな歌がありました。「身をけずり 人に尽くさんすりこぎの その味知れる人ぞ尊し」。足の不自由な女性を支えてくれた修行僧や男性は、まさにすりこぎの心を示していました。階段は人を遠ざけるのではなく、有り難い修行道場だと思わせるものがありました。自分を無にして、人に尽くす姿を見たからです。道元禅師が描いた叢林は、良い意味で裏切られ、多くの人が訪れるところとなりました。今永平寺には、坐ることと同じように大切な坐禅の心が、様々なところに生きているからでしょう。

それでは又、7月1日よりお耳にかかりましょう。

【第1061話】 「縁はエンドレス」 2017(平成29)年6月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1061話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1061話です。

縁とは人と人を結ぶ力や物事の関係やつながりを意味します。「親子の縁」とか「学問には縁がない」という言い方があります。しかし「縁談」という時の「縁」は、ほぼ男女の結婚のことで、他の縁は考えにくいでしょう。それほど結婚に至る巡りあわせに、人は特別な想いを寄せるのかもしれません。

先日あるお寺の副住職さんが素晴らしい巡り合いがあって、縁談が整い結婚式を挙げました。そのお寺の本堂で行う仏前結婚式です。私はその式師を依頼され勤めて参りました。浄められ荘厳が施された本堂で、お釈迦さまや歴代の祖師方そしてご両家のご先祖さまに、おふたりの結婚の儀を奉告し、諸々の仏さまに見守られて式は進んで行きます。

その中で「洒水灌頂(しゃすいかんちょう)」という式があります。お釈迦さまから綿々と受け継がれてきたみ仏のいのちと教えを、式師は自分の身体から取り出すが如くの作法で、頭から洒水器に移します。すると洒水器の水は単なる水ではなく、法性水(ほっしょうすい)といわれるみ仏のいのちの象徴になります。その清らかなお水を新郎新婦の頭上にそそぎます。この式は古くインドにおいて王さまの即位の時に行われた故事になぞらえたものです。王座に就いたことの証明でもあります。

結婚式においては、新郎新婦が身と心を浄め、仏なる夫として仏なる妻としてその座に就いたことを、お釈迦さまに代わって式師が証明したことになります。仏前結婚式は一般的な男女の結びつきにとどまらず、おふたりにお互いを仏として、敬い思いやり慈しんでいきますと自ら目覚めていただくことを促すものです。

私は式師の言葉として次のように申し上げました。「曹洞宗を開かれた道元禅師は『正法眼蔵 供養諸仏』の巻で、『仏さまを供養する功徳により仏になるのである。これまでに一仏も供養申し上げたことのない人々が、どうして仏になることができましょうか』とお示しです。おふたりが、日々仏前で手を合わせることは勿論、お互いを仏として拝みあう生活をすること。それが、仏としての自覚を深め、円満な家庭につながります。とは言っても、夫婦喧嘩になることもあるかもしれません。犬も食わぬ喧嘩は、誰も止めないでしょうから、やるしかありません。但し合掌してから始めましょう、お互い仏さまなのですから。たぶん戦意喪失となるはずです。ある子どもが言いました。『けんかは仲直りできるから好きです』喧嘩をしてもしなくても、仲よく和やかな家庭を築き、仏の眼差しで檀家さんに接し、お寺の発展にも力を合わせて下さい」

この度の素晴らしご縁が、エンドレスに続いていくことを願った仏前結婚式でした。

ここでお知らせ致します。5月のカンボジア・エコー募金は、161回×3円で483円でした。ありがとうございました。

それでは又、6月21日よりお耳にかかりましょう

【第1060話】 「人間とAI」 2017(平成29)年6月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1060話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1060話です。

コンピューターと対戦して勝ったインドのチェスの達人は、「大勢の人がでぼくを応援してくれた。コンピューターに声援をおくるコンピューターはいなかった」と言いました。しかし、その3年後コンピューターは、チェスの世界チャンピオン、ガルリ・カスパロフさんとの6番勝負で、2勝1敗3分けで勝ちました。チャンピオンいわく「勝たねばならないという重圧に負けた」と。総合成績で人間がコンピューターに初めて敗れたのです。今からちょうど20年前の1997年5月のことです。

この時、動きがもっと複雑な将棋や囲碁では、コンピューターはまだ力不足とされていました。しかし、チェスでも1秒間に2億手以上を読むほどに計算能力が向上しているので、早ければ2010年、遅くとも2020年頃には、コンピューターが将棋の名人を破る日が来ると研究者は読んでいました。

そして今年5月20日、将棋の佐藤天彦(あまひこ)名人は、第2期電王戦二番勝負で、人工知能(AI)のポナンザに2局とも完敗でした。名人はポナンザの手を研究し本番に臨みましたが、「思いつかない手を指されて、差がついた」と振り返っています。

更に5月27日中国で、囲碁の世界最強棋士の柯潔(かけつ)九段が、AI「アルファ碁」と三番勝負を戦い、三番とも敗れました。柯九段は「相手が完璧で力の差が大きすぎた」と言っています。AIは人間独自の能力を超えた感があります。そして「アルファ碁」の開発者は「アルファ碁は始まりにすぎない。医療、省エネ、新材料開発で新天地を切り開いている」と述べています。

20年前にコンピューターがチェスで人間に勝った技術は、平仮名を漢字に変換するワープロソフトに使われ、将棋ソフトの開発は、カーナビの道路状況判断や到着時刻の予想に応用されています。アルファ碁の深層学習の技術は、患者の生体データから医師より正確に病名を診断する研究や、自動運転などにも応用されていくようです。AIの進歩は、人間に代わって機械が働く分野を確実に広げています。人間は便利さを得て、仕事を失ってしまうのでしょうか。

一方、AI開発者たちの集まりでロボットをテーマに「2035年、人間が主役の職業は何か」ということが議論されました。もっとも支持を集めた「残りそうな職業」は、「お坊さん」でした。理由として、効率性や合理性というロボットが得意とする分野の対極にある、歴史や文化を継承する、生死を体験できないロボットの説諭は説得力がないなどが挙げられました。

応援で実力以上の力を発揮したり、重圧で力を出し切れなくなるのも人間ならではです。数字に表しきれない心の動きが人間にはあります。そして、坊さんはどんな時にも平常心であることの大切さを説きます。アレ?もしかしたら、平常心は機械的に動くロボットの得意分野でしょうか。ロボットに負けないように、しっかり坐禅をして、平常心を養いましょう。

それでは又、6月11日よりお耳にかかりましょう。

【第1059話】 「赤ちゃんポスト10年」 2017(平成29)年5月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1059話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1059話です。

お釈迦さまの時代、訶梨帝母(かりていも)という女神がいました。女神とはいえ、自分には500人もの子どもがありながら、人の子をさらっては片っ端から食べてしまうという鬼のような存在です。そこでお釈迦さまは、訶梨帝母の子どもを一人密かに隠しました。愛児を失った彼女は、胸が張り裂けるような悲しみを味わいます。

「500人もの子どもがありながら、たった一人失うだけで、それほどの悲しみに襲われるのだ。おまえに子どもを食べられた母親たちの苦しみが、どれほどのものかわかるだろう」と、お釈迦さまに諭されます。以来、彼女は非を改め、お釈迦さまの下で仏教に帰依します。そして人の子のかわりに、人の肉に似たザクロを食べ、安産や育児の守護神になったといわれます。これが、右手にザクロを捧げ、左手に子どもを抱いている鬼子母神(きしもじん)です。鬼の子の母と書いて、子どもの守護神とは不思議でしたが、そんな由来があるのです。

さて、熊本市の慈恵病院で赤ちゃんポストの運用が開始され、5月10日で10年になりました。事情があって親が育てられない赤ちゃんを匿名で預かるというものです。これまで国外も含めて、日本全国から125人が預けられました。その理由として「生活困窮」「未婚」が多く、障害のある子も11人いるそうです。ほとんどが切羽詰まった状況での決断だったのでしょうが、親の都合を優先した「安易な預け入れ」もあるといいます。

当初から捨て子を助長するとの批判がありました。しかし病院側は、赤ちゃんの命を救う最後の手段であり、あくまでも緊急避難的なものであるとしています。赤ちゃんを捨てる母親はパニックになっています。冷静さをとり戻せば、養子縁組等いろいろ相談に乗って手助けすることができるからです。

道端に捨てられたら赤ちゃんなら、あっという間に息絶えてしまします。赤ちゃんポストであればこそ、命を救うことができます。ただ、子どもが成長して、自分の親が誰で、どこで生まれ、どのように育ったのかを知る権利があります。何らかの理由で、自分のそばにほんとうの親がいないとして、その理由がわからなければ、ただ捨てられたと思うこともあるのではないでしょうか。ポストは「肉体的な命は救えても、心を救うことができるのか」というのが、開設の時から重くのしかかっている問題です。

簡単に赤ちゃんポストを否定はできません。しかし簡単に赤ちゃんポストを利用しないで、冷静になって下さいと伝えたいです。訶梨帝母は我が子を失った悲しみから、子どもを守る鬼子母神になりました。赤ちゃんポストを利用したとしても、その時の辛さをバネに、いつの日か子どもの前に現れ、りっぱに育て上げれば、誰からも、恐れ入谷の鬼子母神と感心されるはずです。

それでは又、6月1日よりお耳にかかりましょう。