テレホン法話 一覧

【第1078話】 「終活」 2017(平成29)年12月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1078話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1078話です。

昔「シュウカツ」といえば「就職活動」のことでしたが、現在は「終末活動」を指す「終活」が話題になっています。人生の終末を迎えるにあたり、葬儀や相続の準備を整えておきましょうというものです。

先日お檀家のKさんのお母さんが亡くなって、枕経にお伺いした時のことです。その遺品の中にあったお母さんのご実家のご先祖さんにまつわるもを見せていただきました。家系図と1冊の帳面です。ご実家は徳本寺を開かれた大條公に仕えた家老職でした。お母さんの親は11代目に当たります。そして10代目、つまりお母さんの祖父に当たる方が、安政6年生まれで大正13年に亡くなっています。

帳面はその祖父が亡くなる前に書いたものです。当然筆で認められています。自分がもしもの時にどういう人に知らせるかという、その名前が列記されているのです。手紙で知らせる人と電報で知らせる人に区別されています。亡くなったということを、誰に知らせるかというのは、大事なことです。亡くなった本人しかわからないお付き合いの方もいます。そういった方にも失礼があっては困るわけです。そこで生前にきちんと示しておくことは、立派な終活です。

更には辞世の句まで残されていました。「苦も楽も亡き身となりし 我が魂(たま)は 乃ちの栄を弥陀に祈らん」。魂はたましいのことで、弥陀は阿弥陀仏を指すのでしょう。苦楽を超えて何らこだわりもなくなったこの私、今はただ、後の世を生きる親族はじめ人々が栄えますようにと阿弥陀様に祈りましょう、というような心境でしょうか。さすが江戸生まれの武士の血を引く方の覚悟のほどが伺われます。

覚悟とはお悟りを開くということでもあります。お釈迦さまは6年間の難行苦行に納得できず、山を下り菩提樹の下で一週間坐禅三昧を続けられ、12月8日の明けの明星をご覧になり、お悟りを開かれました。それは解脱ともいいます。かたよったり、こだわったりする心から解き放たれることです。

私たちは自分の命が一番大事です。そこに囚われて心が縛られてしまいます。紹介した辞世の句のように、生きることにも死ぬことにも一切のこだわりがなく、それでいて自分以外のすべての人の幸せを願うという覚悟、そんな自分で自分を解放できる終活をしましょう。老いて誰かに介抱される事態が訪れる前に・・・。

ここでお知らせ致します。10年間のテレホン法話ライブを紙上再現した『月を流さず―和尚の語り草―』が出版されました。電話ではお伝え出来ない法話に因んだ写真も掲載された読みやすい本です。定価1500円。ご希望の方は徳本寺までお申し込みください。電話0223-38-0320です。ホームページからの場合はこちらをご覧ください。

それでは又、12月11日よりお耳にかかりましょう。

【第1077話】 「一匹から一杯へ」 2017(平成29)年11月21日-30日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1077話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1077話です。

ものを数える時、魚類はみな一匹二匹かと言えば、そうではありません。カニやイカは一杯二杯です。しかし生きているときは、一匹二匹でいいそうです。杯はふくらんだ形の器を表し、カニの甲羅やイカの姿がそれらしいことから、商品として数える時の単位になったようです。

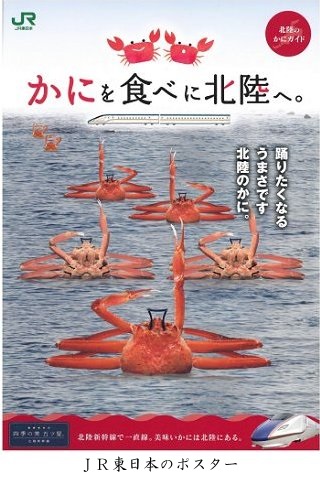

さて、カニのおいしい季節になりました。先日東京のとある駅でおもしろいポスターを見ました。JR東日本の北陸新幹線をアピールするものです。「かにを食べに北陸へ。」という大きな見出し。脇には「踊りたくなる うまさです 北陸のかに。」と謳ってあります。そして海の上でカニが7匹、実際に踊っているような写真が一面に大きく載っています。

その踊りというのが、まるでシンクロナイズドスイミングそのものなのです。足を横にして水面に体を浮かべた5匹は、ハサミの付いた手の片方をまっすぐ伸ばし、もう片方は鋭角に曲がっています。残りの2匹は、体半分だけを海面から出し、手を曲げています。7匹のカニチームの息の合った見事な水上演技です。

「踊りたくなるうまさです」というキャッチコピーですが、ポスター上の踊りのうまいカニ、それは食べてもうまくて、食べた人は踊りたくなるほどのものだよと、両方のうまさと踊りを掛けたものでしょう。なかなか凝ったポスターとお見受けしました。

同時に「今日カニを食べた。カニの一生を食べたんだんなぁ」というある人の言葉を思い浮かべました。私たちはカニをはじめ、様々な生き物の命をいただきます。そうしなければ生きていけないのです。でもいただくときに、どんな気持ちで箸をつけますか。「いただきます」と言って手を合わせるのは、最低限のことです。ほんとうは「あなたの命を私の命にさせていただきます」と言わなければならないのです。「あなた」とは勿論、食卓に並んだ命あった生き物たちのことです。

カニは一匹と数えられる時を経て、一杯と数えられる時は、その命を私たちに捧げる時です。その一生は人間のためにと思って過ごした一生だったのどうかはわかりません。わかるのは旨いとかまずいとか言う、人間の勝手なカニに対する味覚だけです。そしてカニは少なくとも人間のためなったところはあります。

私たちは何のために生きていますか。せめてこれからは、踊りたくなるうまさだけを求めず、私たちの血肉となってくれた数えきれない命を無にしないような日々を過ごすことでしょうか。例えば堅い甲羅のような心で我を通す自分勝手は慎み、人込みでは横歩きをして道を譲るというくらいの、いかに思いやりを持った生き方をするかということでしょう。

ここでお知らせ致します。10月のカンボジア・エコー募金は、244回×3円で732円でした。ありがとうございました。

それでは又、12月1日よりお耳にかかりましょう。

【第1076話】 「流されないぞ」 2017(平成29)年11月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1076話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1076話です。

一年で一番雨が降って欲しくないと願っていた10月29日でしたが、終日雨でした。その日は徳本寺でテレホン法話ライブの日だったのです。台風の影響もあり最悪の天候です。しかし「最悪の日は最良の日よりも多くのものを教えてくれる」と言いますが、その通りでした。

この雨の中、参加者は少ないだろうと弱気になっていました。開始前にあるスタッフが「参加者はこの日のためにみんなワクワクしているのです。雨なんて何のその!」と言って背中を押してくれました。幕を開けてみれば用意した120の席が足りないほどの盛況でした。このテレホン法話が30周年になった記念の、第11回目のテレホン法話ライブ。昨日今日始めたものではなく、長年続けていればこそ、雨にも負けない力が宿ることを実感しました。

そしてまさに「まけないタオル」です。東日本大震災支援で始めた、短くて首にも頭にも巻けないけど、震災にも負けないというメッセージをこめたタオル。現在この活動は終えましたが、当日ゲストの歌手の高橋佳生さんが、「まけないタオル」の歌を歌ってくださいました。活動を始めた頃、佳生さんがテレビで紹介してくれた縁があったからです。歌い終わってから、残っていた5枚の「まけないタオル」を参加者にプレゼントすることになりました。

そのプレゼントの条件として、佳生さんはお寺を意識してか、「今日が命日あるいは29日が月命日という家族がいらっしゃる方?」と呼び掛けました。ある女性の手が挙がりました。私がその席にタオルを持参すると、なんと私の友人の奥さんでした。「29日は彼の月命日です」と言うのです。友人である彼は、昨年12月29日に病気のため60半ばで旅立ちました。亡くなる数日前、弱った声で「さよなら」と言ったので、「誰に言ってるの」と問いかけると、「みんなに」にと答えたそうです。やさしさの塊のような彼にふさわしい最後の姿に思えました。

実は彼は大震災で家を流され、やっと新居を構えたばかりで、まだ2年もそこに住まいせずに亡くなったのです。彼の大震災からの立ち直りは、以前このテレホン法話でも紹介しました。「もう流されないぞ」という強い気持ちを持ち続けていることに感動したからです。その立ち直りの話を、当日のテレホン法話ライブの最後にすることになっていました。個人的には弔辞をあげるような気持でした。奇しくも彼の月命日にそれが実現できました。

雨にも負けずお出で下さった彼の奥さんはじめ、参加者のみなさまには、まるで彼の「流されないぞ」という気持ちが乗り移っているかのように、終始真剣に耳を傾けてくださいました。そしてこのテレホン法話は、電話には流れますが、大震災という困難には流されず継続できての30年です。お聴きいただいているみなさまに、改めて感謝申し上げます。

ここでお知らせ致します。10年間のテレホン法話ライブを紙上再現した『月を流さず―和尚の語り草―』が出版されました。電話ではお伝え出来ない法話に因んだ写真も掲載された読みやすい本です。定価1500円。ご希望の方は徳本寺までお申し込みください。電話0223-38-0320です。ホームページからの場合はこちらをご覧ください。

それでは又、11月21日よりお耳にかかりましょう。

【第1075話】 「結婚という成仏」 2017(平成29)年11月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1075話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1075話です。

お檀家のKさんの夫が突然畑に現れました。しかも見知らぬ女性と一緒です。そしてKさんに言いました。「今度、彼女と結婚することにした。今までお世話になったな。ありがとう」。いくらありがとうと言われても、Kさんには信じがたい夫の言葉です。改めて、その女性を見ると、眼鏡をかけていますが、優しく心癒されるような感じの方でした。

そこで、Kさんは目が覚めました。東日本大震災で夫を喪ったKさんが、震災後初めて見た夫の夢でした。Kさんは自宅も流され、夫のほかに姑さんも亡くしています。震災1カ月後、犠牲者多数で地元の火葬場では間に合わず、山形まで行って火葬にしたのでした。やっと火葬にしたものの、避難所暮らしでは、遺骨をそばに置くこともできず、更に途方にくれました。

そんな時、寺でお預かりしますよと声をかけると、たいへん喜んで安心されました。その後、葬儀を済ませたものの、お墓も流されているので、引き続き、遺骨は寺で預かりました。ひとまず、遺骨の心配がなくなったKさんはその後、見違えるように明るくなりました。前向きに新しい生活を営み始めたのです。

震災2年目で、新天地に新居を構え、3年目には新しいお墓に、おふたりを納骨することができました。勿論、節目節目の供養は欠かさず続けてきました。そんなKさんの見た冒頭の夢のご自身による謎解きはこうです。

実は震災でおふたりのほかに、可愛がっていた犬も一緒に亡くしているのです。夫の運転する軽トラックに乗っていたようなのですが、行方はわかりません。犬は牝犬でした。夢に出てきた夫のそばにいた女性というのは、その犬なのではないかというのです。これまで一度も夢を見なかったのは、決して忘れていたわけではなく、どこかにまだ生きている、生きていてほしいと願っていたからかもしれません。今、新しい女性と結婚するというのは、実際は可愛がっていた犬に巡り合うことができ、夫は夫でほんとうに成仏した姿なのでしょう。だから、夫に寄り添う優しい女性を見ても、少しもやきもちを焼くことなく、すべてにおいて安心できましたというのです。

禅の世界に「一転語」というのがあります。迷っている者の心機を一転させる短い言葉をいいます。夫の結婚を成仏と言えるのは、Kさんの大震災からの無常を転じた一転語にも思えました。それは大震災後6年7カ月経った、77回目の月命日に見た夢が導いてくれたのです。

ここでお知らせ致します。10年間のテレホン法話ライブを紙上再現した『月を流さず―和尚の語り草―』が出版されました。電話ではお伝え出来ない法話に因んだ写真も掲載された読みやすい本です。定価1500円。ご希望の方は徳本寺までお申し込みください。電話0223-38-0320です。

それでは又、11月11日よりお耳にかかりましょう。

【第1074話】 「継続の差」 2017(平成29)年10月21日-30日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1074話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1074話です。

ある新聞販売店の方がこんなことを言っていました。「土・日もなく毎朝新聞を配達しなければならないから、泊りがけの旅行なんてほとんどしたことがない。でも子どもが可哀そうで、新聞休刊日の時、学校に無理を言って、子どもを休ませ、何度か家族旅行をしたことがある」。毎朝、新聞が届けられることが当たり前の陰には、一人の子どもが学校を犠牲にすることもあると知りました。

日本新聞協会が募集した今年の「新聞配達に関するエッセーコンテスト」の大学生・社会人部門で最優秀賞になったのは、新潟市の青山未花子さんの「見ていてくれた人」という作品です。彼女は大学4年間を新聞奨学生として、毎朝新聞配達をしながら、勉学に励みました。彼女がモットーとしていたことは、新聞配達員は、お客様に気が付かれてはいけないということです。嵐や大雪・停電の時もひたすらポストを目指して走りました。どんな状況でも確実に新聞を届けることを第一にしたのです。

彼女によれば、毎朝「今日も新聞が届いているな」と考える人はいない。新聞配達が意識されるとすれば、新聞が届かないか、届いても雨ぬれや破れがあったり、遅く配達されたときだから、当然毎日そこにあるのが、新聞のあるべき姿だと思っていたのです。

しかし、4年間勤めた配達最後の日に、ドラマが待っていました。朝の2時、真っ暗なポストの前で、彼女を待っていた人がいたのです。彼女はポストにではなく、初めて手渡しでその人に新聞を届けたのです。引き換えに手紙をいただきました。

「卒業おめでとう。毎日4年間、新聞を届けてくれたね。あなたの未来は開けている、大きくなれる人。絶対幸せになって。心からありがとう」そう書いてありました。お客様に気付かれてはいけないと思っていた彼女ではありますが、見ていてくれた人がいたと、素直にうれしさを書き表していた心温まるエッセーでした。

毎朝当たり前に届く新聞には、新聞の記事にはならなくとも、人知れず努力している名もない人の思いも折り込まれている気がします。その努力とは、どんなことがあっても毎日届けるという継続の力です。こんな言葉があります。「才能の差は小さいが 努力の差は大きい 継続の差はもっと大きい!」。彼女の継続の差が、午前2時の思いがけない出会いを生んだのでしょう。

ここでお知らせ致します。来る10月29日(日)午後2時より徳本寺において、第11回テレホン法話ライブを開催致します。このテレホン法話が今年で30年になる記念のライブですが、どの程度継続の差をお伝えできるでしょうか。ゲストは歌手の高橋佳生さん。入場無料。お茶を飲みながら、ピアノの調べにのせて語る法話や歌をお楽しみください。

それでは又、11月1日よりお耳にかかりましょう。

【第1073話】 「震災が忘れない」 2017(平成29)年10月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1073話です。

「『災難は忘れた頃にやってくる』ではなく、『災難は忘れるからこそ、災難となるのだ』」と言ったのはむのたけじです。確かに名言です。しかし、災難は忘れても忘れなくてもやってくるものだということを、先月起きたメキシコ地震で痛感させられました。

9月19日昼、メキシコ中部でマグニチュード7.1の地震が発生。300人以上の死者が確認され、壊れた住宅や学校は2万8千以上と言われます。実は32年前の1985年9月19日にもメキシコでは大地震が発生しています。そのため、メキシコ市内では発生日に合わせて大規模な避難訓練が行われたところでした。その2時間後に、再び大地震に襲われたのです。

32年前の地震では、メキシコ太平洋岸が震源で、マグニチュード8.0でした。震源から400キロメートルも離れたメキシコ市で被害が甚大でした。死者は1万人以上で、420のビルが崩壊しました。その後、避難訓練をはじめ、様々な地震対策が講じられてきたはずですが、悲劇は繰り返されました。

驚いたことには、メキシコ市はもともと湖の上に築かれた都市なのです。水抜きをして埋め立てた土地だから、地盤が軟弱で地震に弱いのだそうです。どんなに耐震性に優れた建物であっても、建っている地盤が弱ければ、元も子もありません。

平日のお昼ということもあって、学校での大きな被害が報じられました。生徒300人以上の幼稚園・小中学一貫校で3階建ての校舎が崩れ、数十人が生き埋めになりました。そんな中で「倒壊した校舎の中に少女がいる」との情報が流れました。多数が死傷した震災の中で、「希望の象徴」として注目を集めました。少女の具体的な名前まで挙げて、「少女の指が動くのを見た」「ホースで水をあげた」「ほかにも生存者がいる」といった情報が錯綜しました。しかし、同じ名前の生徒が学校にいないことが判明し、亡くなった生徒を含め全員の安否が確認され、そもそも少女は存在しないとわかりました。

32年前の震災の教訓は活かされなかったのかと、疑問に思うところもあるかもしれません。しかし実際の震災現場は想像以上に混乱しています。東日本大震災でそれは、十分にわかりました。そしてあの時も、一人でも多くの命が無事でありますようにと祈りました。切なる願いが誤報に結びついたとしても、誰も責められません。毎年震災発生日時に、犠牲者を追悼したり、避難訓練をすることによって、何十年経とうが震災そのものが、我々を襲うことを忘れないのだと確信する日にしたいものです。

ここでお知らせ致します。来る10月29日(日)午後2時より徳本寺において、第11回テレホン法話ライブを開催致します。ゲストは歌手の高橋佳生さん。入場無料。お茶を飲みながら、ピアノの調べにのせて語る法話や歌をお楽しみください。それでは又、10月21日よりお耳にかかりましょう。

【第1072話】 「9秒台」 2017(平成29)年10月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1072話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1072話です。

過ぎたことを思い煩う弟子に、お釈迦さまは「過去や未来を案ずるより、今日この時の刹那を大事にしなさい」と諭しました。これは今が良ければ後はどうなってもいいという刹那主義ではありません。現在の一瞬一瞬の刹那に全力を尽くしなさいということです。刹那はインドの時間の最小単位で、極めて短い瞬間をいいます。具体的には75分の1秒に相当するそうです。

さて、現代の陸上競技では電気計時によって、100分の1秒まで記録されます。これまで人類史上一番速く100メートルを走ったのは、ジャマイカのウサイン・ボルトで9秒58です。世界で初めて9秒台の記録が出たのは、49年前のこと。以来約120人が記録しているものの、日本人はいませんでした。

しかし、とうとう桐生祥秀(よしひで)選手は、日本人として初めて9秒台の壁を破りました。福井市であった日本学生対校選手権の男子100メートル決勝で、9秒98を記録。これは世界歴代99位の記録だそうです。しかもその日は9月9日でした。長年何人もの日本人選手がはね返されてきた9という数字だけに、因縁めいたものを感じます。

19年前、伊東浩司選手が10秒00の日本記録を出しました。9秒台はすぐそこ、まさに一刹那と思われましたが、日本人にとっては遥かな道のりでした。走るという行為は動物的本能に満ちて、シンプルに感じられます。ただ、速く走るということにおいては、何ら道具を用いない分、人間の能力の限界に挑む感があります。

桐生選手は4年前の高校3年で10秒01を記録して注目されました。9秒台を期待されながら、なかなか結果はついてきませんでした。1時間かけて結果を出す競技であれば、多少の出遅れや、途中の不都合も、修正できる可能性はあります。わずか10秒に満たない時間では、ミスが許されないのは勿論のこと、どれだけ競技に集中できるかです。一切の雑念を払って、無の境地になることが求められます。

そういうスタートラインに立つためには、選手自身の才能や日々の練習は当然です。そして10秒から9秒への刹那を超えるのは、もはや一人の力だけでは成しえません。科学的な研究に基づいた的確な指導も必要です。桐生選手もある時から、どれだけ周りの人に支えられているかに気づき、記録でしか恩返しできないと思っていたといいます。

お釈迦さまがおっしゃった「今日この時の刹那を大事に」というのは、私という命は一つだが、多くの人に支えられて存在している命であり、様々な関わりの中で生かされている命なのだから疎かにしてはいけない、と受け止めたいものです。私たちの人生も100メートル競走も、今・今、一秒一秒の連続です。この一瞬の刹那に切ないほどの心をこめましょう。

ここでお知らせ致します。来る10月29日(日)午後2時より徳本寺において、第11回テレホン法話ライブを開催致します。ゲストは歌手の高橋佳生さん。入場無料。お茶を飲みながら、ピアノの調べにのせて語る法話や歌をお楽しみください。

それでは又、10月11日よりお耳にかかりましょう。

【第1071話】 「當に行じる」 2017(平成29)年9月21日-30日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1071話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1071話です。

岡崎るみ子さんは、亘理町荒浜の當行寺の奥さまであり、徳本寺の御詠歌講の先生でもあります。海にも川にも近いお寺は、東日本大震災で津波が、床上まで浸水しました。彼女は寺を護るものの使命として、5冊の過去帳をビニール袋に入れて避難。車ごと流されたものの奇跡的に無事でした。過去帳を濡らさないようにと、よその家の給湯器の上で救助を待って助け出されました。その年の6月大勢のボランティアの手助けの下、浸水した建物を修復する過程で、ある箱に出会います。開けてみると、自分の父である前住職が保管していた古い写真が1枚出てきたのです。

下駄履きで菅笠を被った着物姿の男女5人が写っています。襷がけで手には御詠歌で使う鈴と撞木を持っています。男性の持つ旗には「たすけあい愛の運動 亘理町社会福祉協議会」と書いてあります。亘理町によると、これは今から60年ほど前の昭和30年代に行われていた助け合い運動だろうとのこと。リヤカーを引き一軒一軒お米を集めて、恵まれない方にお分けしていたそうです。

るみ子さんは「写っている姿から夏の時期なので、御詠歌をお唱えしてお盆の供養を兼ねながら、助け合い運動に歩いていたのでしょう」といいます。因みに彼女の祖母も写っていますが、確かに御詠歌を習っていたそうです。ただその御詠歌は現在の曹洞宗の梅花流ではなく大和流でした。その後、お母さんの代から梅花流の御詠歌になりました。

流派はともかく、御詠歌には仏の教えに親しんでいただきたいという願いがあります。その教えの最たるものは、自分は仏にならずとも、困っている人に手を差し伸べるという行いです。これを利行つまり他を利する行いといいます。お米を集めての助け合いや震災時のボランティアなどすべて利行です。では利行を詠った梅花流「四摂法御和讃(ししょうぼうごわさん)」の3番をお聴き下さい。

「己(おの)れの益(さち)を先とせず 衆生(ひと)の為にとなす利行(わざ)は 生きとし生けるものみなの 光となりて世を照らす」

お唱えいただいたのは岡崎るみ子さんその人です。祖母や母から受け継いだ寺を護る使命感を感じさせるお唱えでした。それが震災時の行動に現れ、過去帳を護り、図らずも一枚の写真に光を当てました。そして60年前にもあった他を思いやる御詠歌の心に命を吹き込んだのです。震災で多くのものが失われましたが、利行は流されませんでした。これからも當行寺という名の如く、他を利するため當に行じていくことでしょう。

それでは又、10月1日よりお耳にかかりましょう。

【第1070話】 「死をもって教える」 2017(平成29)年9月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1070話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1070話です。

死んだペットのお葬式を依頼されたことがあります。火葬場で供養もしました。ペットの法事を勤めたこともあります。しかし、どんなに可愛がっているペットでも、自分の主人が亡くなったからと言って、葬式をしてはくれません。私もまだペットから葬式の依頼を受けたことはありません。

さて、次のデータをどう読みますか。ある新聞社のアンケートで、「自分の葬式が必要」と答えた人は44パーセント、「必要でない」は56パーセントでした。必要でない理由として、「ひっそりと終りたい」「形式ばったことはしたくない」「お金がかかる」そして「家族に迷惑がかかる」という風に続きます。

人は基本的には一人で生まれて一人で死んでいきます。実際は生まれる時も、否、生まれる以前の両親の縁ということをはじめ、多くの人に見守られて誕生します。そして、人の役にも立ちますが、迷惑をかけることもありながら、限られた人生を過ごします。たとえ誰にも看取られず、たった一人で亡くなったとしても、いつまでもそこに放っておかれるわけがありません。誰かがそれなりのお世話をして、然るべきところに落ち着くことになります。

最初から自分の葬式が必要でないという考え方は、ある意味、自分勝手です。ペットの可愛らしさ以上に、人間としての尊厳に思いを致すべきでしょう。金銭的な問題やまったく身寄りがないという切実な状況を抱えていても、亡き人を悼むことを疎かにできないのは、人間であればこそです。そこが他の動物と違うところです。

死んだらこの世に何も残したくないし、私のことなど早く忘れてもらって結構、という人もいるかもしれません。しかし、誰ともどんなものとも関わらずに生きられる人はいないのですから、必ずあなたの死を悼む人がいます。それはあなたに人間としての尊厳性を見るからです。簡単に言えば、「もの扱い」をしたら尊厳性はなくなります。

そして何より、葬式を必要と答えた人の理由の中で、「家族に気持ちの区切りをつけて欲しい」というのが、ダントツ一位でした。この世で一番身近である家族が亡くなった時、その喪失感は計り知れません。きちんとしたお別れができなかったとなれば、いつまでも悲しみを引きずってしまいます。

「自分の死をもって教えの時とする」昨年6月3日74歳で亡くなった元プロボクサー世界ヘビー級チャンピオン、モハメド・アリの言葉です。死に逝く人から学ぶべきことはたくさんあります。葬式は一番の機会でしょう。その上で「たった一度の人生を一緒に過ごせてありがとう」と、見送る人も逝く人も、お互いそう言い合える葬式こそ理想です。

ここでお知らせ致します。8月のカンボジア・エコー募金は、153回×3円で459円でした。ありがとうございました。

それでは又、9月21日よりお耳にかかりましょう。

【第1069話】 「アウトと覚悟」 2017(平成29)年9月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1069話です。

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1069話です。

「ワンナウト、ランナー一塁、バッター打ちました、セカンドゴロ、4・6・3と渡りダブルプレー」。よくある野球の一場面です。このルール用語を日本語にすると、ワンナウトは「一死」で、ダブルプレーは「併殺」と書きます。死んだり殺したりと物騒な漢字になります。盗塁のランナーを「刺す」という言い方もします。もっとも盗塁だって、塁を盗むのですから普通ではありません。野球では、1回に3度死ぬことが許され、9回までの間27度死ぬことができ、その間1点でも多く取ったチームが勝ちとなります。

さて、今年の夏の高校野球も甲子園で様々なドラマが生まれました。わが宮城県代表の仙台育英は、優勝候補の筆頭である大阪桐蔭と3回戦で対戦しました。1対0と劣勢で迎えた9回裏育英の攻撃も2死一、二塁。あと一つアウトですべてが終わりです。育英のバッターが打ったものの、ショートゴロ。これで万事休すかと思われましたが、懸命のヘッドスライディングの結果セーフ。桐蔭の一塁手が焦ってベースを踏み忘れるという予期せぬ出来事があったのです。満塁となり、次のバッターが二塁打を放ち、逆転サヨナラ勝ちを果たしました。

育英にとって27回目のアウトは完全な死を意味します。どんなに悔やんでも、すべてが終わってしまいます。その前に何とかしたいと必死に喰らいつく姿勢が、奇跡の逆転劇を生みました。一方、桐蔭は8回表に虎の子の一点を取ったばかり。あと一つアウトを取れば勝てるとの思いが、平常心を失わせたのでしょうか。

勝負事は99パーセント勝っていても、最終結果が出るまでは、どうなるかわからいものです。たまたま日本語訳の野球ルールでは、死ぬとか殺すという文字が飛び交うことになりますが、ある意味、勝負の厳しさを伝えています。私は「アウト」を「死ぬ」と訳すところに人生すら感じます。

私たちの人生で27回も死ぬことができるなら、何度か死んでいるうちに、反省をしたり、これまでと違う生き方をしてみようと考えて、思いもよらない人生を展開できるでしょうか。残念ながらそれはあり得ません。たった1回きりのアウトしか許されていません。いつも9回のイニングで27度目のアウトを目の前にしているようなものです。高校球児の場合は26度のアウトを知っているから、27度目のアウトを喫するものかと必死になれるのでしょう。

私たちは死というアウトが必ずやってくるのに、必死に生きていないことがあります。その理由を何度もアウトを経験しているわけでないからというなら、盗塁をして刺されてしまうような言い訳です。「必死」とは必ず死ぬと書き、死を覚悟して行うことです。何度も死を経験はできませんが、必ず死ぬのだからと覚悟してして事に当たることはできます。人生における覚悟は、野球のアウトに似てませんか。

それでは又、9月11日よりお耳にかかりましょう。