テレホン法話 一覧

【第1118話】 「駅伝の襷」 2019(平成31)年1月11日~20日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1118話です。

第95回箱根駅伝は1月2日午前8時にスタート。わずか30秒後300mも走らないうちに、大東文化大学の新井選手が、不運な接触で転倒。第2区中継所は、まだ20キロ以上も先というのにです。箱根駅伝は、2日間に亘り、10区間合計217.1キロのコースで争われる壮大なレースです。始まったばかりで棄権すれば、一度も襷がつながらず、個人の区間記録は残っても、チームの全体の記録はなくなります。その事の重大さは、想像を超えるものがあります。

結果的に、新井選手は脚を引きずりながら、21.3キロを完走し、トップと8分40秒の差で、襷をつなぐことができました。左足は骨に異常はないというものの、肉体的にも精神的にも大きな痛手を受けました。監督も「レースを棄権しなかったのが良かったのかわからない」と言っています。

駅伝では10人中9人が素晴らしい成績だったとしても、一人の事故で棄権となれば、すべては水の泡です。ましてや、箱根駅伝は日本国中が注目しています。これまで、チームメイトと厳しい練習をのり越えてきていることや、それを支えてくれる裏方のおかげや応援してくれる人々の想いを汲めば、何としても襷をつながなければと思って当たり前です。ただ、選手の将来を見据えた時に、怪我が致命傷となる前に、棄権する勇気を出せるかどうかは、当事者にとっての大きな課題です。

また昨年も、女子駅伝で究極ともいえる襷つなぎがありました。10月21日全日本実業団対抗女子駅伝予選会でのこと。6区間42.195キロの第2区で岩谷産業の選手が転倒しました。第3区中継所までの300メートルほどを、両ひざから血を流しながら四つん這いになって進み、襷をつなぎました。右足のすねを骨折していたのでした。

監督は棄権を決定し審判を通じて選手に伝えたものの、選手は続行の意思を示したために、ためらっているうちにレースが成立したのです。その結果、選手は復帰までに、3~4カ月要するという事態を招きました。

駅伝は日本で100年以上も前に始まった競技で、近年までは他の国では見られませんでした。外国人の個人を重視する合理性には合わなかったのでしょうか。記録という数字だけでは測れない、多くの力を合わせての達成感は日本人好みかもしれません。また逆境を乗り越えて襷がつながれば、より一層感動を呼びます。しかし駅伝選手には、一人で負うよりもずっと重い責任を負わされています。

その上で言います。「歩歩是道場」という禅語があります。一歩一歩、行動のひとつひとつが、すべて修行の道であるということです。たとえ襷をつなげなかったとしても、長い人生でのひとつの修行。恐れることはありません。そして修行は誰もタスキられません。自分持ちです。それを乗り越えて、「歩歩起清風」。清々しい風を受けてまた走り出しましょう。

ここでお知らせ致します。昨年12月のカンボジア・エコー募金は、198回×3円で594円でした。ありがとうございました。

それでは又、1月21日よりお耳にかかりましょう。

【第1117話】 「普段の油断」 2019(平成31)年1月1日~10日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1117話です。

あけましておめでとうございます。今年も良い年でありますように、お念じ申し上げます。

とは言え、良いことばかりが続かないことは世の常。昨年暮れの12月22日、インドネシア中部ジャワ島とスマトラ島の間のスンダ海峡で、地震もないのに大規模な津波が起きました。何の予兆もなく津波に襲われては、逃げようもなく、400人を超える犠牲者が出るなど、大惨事となっています。海峡にある火山島アナククラカタウの噴火に伴って、海底で地滑りが起きたことが原因とみられています。

インドネシアでも、年末年始は普段と違う賑わいがあることでしょう。それらは一瞬にして流され、平穏な光景が瓦礫と化してしまったのです。そして思い出すのは、15年前の同じスマトラ島でのやはり年末の出来事です。2004年12月26日、スマトラ島沖で大地震が発生しました。津波がインドネシア、タイ、インド、スリランカなどを襲い、12カ国に亘って、死者・行方不明者が22万人を超えたのです。その後、被災地では何年間もまともな新年を迎えることはできなかったわけです。

おめでたいときに辛い話になって恐縮ですが、正月になると思い起こす一休さんの逸話と重なるものがあります。正月で賑わう京都の町中を、汚いない身なりの坊さんが歩いています。手に持った竹竿の先には、何と人間のしゃれこうべがぶら下がっているのです。誰もが正月早々縁起でもないと、気味悪がって遠ざかります。坊さんは平然と言います。「正月だからと浮かれていても、やがてはこのような姿になるのじゃ。油断することなかれ」。無常なる姿の究極を衝いた一休さんの真骨頂です。

お正月だから災難がやってこないという保証はありません。人の死も避けられません。徳本寺では平成になってから、正月3ガ日間に亡くなった方は13人を数えます。今やいつでもどこでも災害が起こるし、いつでも死はやって来ると覚悟しなければなりません。しかし、こういう話は、何でもないときにいくら説いても、人は聞く耳を持たずです。晴れやかな正月をあえて選んで、その正反対の場面を突き付けて、人々に警鐘を鳴らした一休さんはさすがです。

正月といって浮かれていられるのは、せいぜい3日くらいのものです。災害に遭った後や、不幸から立ち直るには、夥しい時間がかかります。常に油断なく備え覚悟しておくことが肝心です。その上で、どんな時にも、慌てずどっしりと構えられるようでありたいものです。辞書によれば「油断」は、気を許す、注意を怠るとあります。元々はゆったりという意味の古い表現である「寛(ゆた)に」が語源だという説もあります。備えがあれば、いざという時慌てないで済む本来の「油断」が活きてきます。余談になりますが、猪年の今年、猪の口と書く猪口(ちょこ)で一献傾けながら、普段の油断について思い巡らしてみましょう。

それでは又、1月11日よりお耳にかかりましょう。

【第1116話】 「平成最後の除夜」 2018(平成30)年12月21日~31日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1116話です。

この時期になって「平成最後の何々」という言い方が目に付くようになりました。これから平成最後の大晦日を迎え、平成最後のお正月を迎えるわけです。

では、昭和最後の年の暮れに、このテレホン法話では何を語っていたのか振り返ってみましょう。それは昭和63年12月21日に発表した「宇宙カレンダー」という法話でした。宇宙の始まりを150億年前として、現在までの宇宙の歴史を1年のカレンダーで表せばという話です。

宇宙の始まりは、当然1月1日。そして、人類の祖先が誕生したのが、500万年前とすれば、12月31日の午後9時頃に相当するというのです。それは人類が誕生して、まだ3時間しか経っていないことを意味します。更に今の私たちが生きている現在は、除夜の鐘1回分ほどのものでしょうか。

奇しくもこの12月10日に、次のような宇宙の話題がありました。米航空宇宙局(NASA)は、41年前の1977年に打ち上げられた探査機ボイジャー2号が、木星や土星を観測して、太陽圏を脱出したと発表しました。太陽圏は、太陽から噴き出した粒子即ちソーラウインド(太陽風)で覆われた空間で、惑星や小惑星などを包んでいます。その太陽風が届かない「星間空間」(星の間の空間)に到達したというのです。

現在ボイジャー2号は、地球から約180億キロ彼方にいます。そして、太陽圏は脱出しましたが、太陽系からはまだ飛び出していないのです。最終的には、星間空間を経て、無数の小さな天体が集まる「オールトの雲」を目指しています。そこまで300年かかります。更にオールトの雲を突き抜け、完全に太陽系の外に出るまでには、3万年の歳月を要します。

宇宙の歴史、スケールの雄大さからすれば、人類あるいは我々一人ひとりの存在は、極々ささやかなものです。しかしその人類が作ったボイジャー2号は、平成の時代が始まる10年以上前から飛行して、その旅はまだまだ果てしなく続くのです。すこし誇らしい気がします。

私たちの人生は、せいぜい100年くらいのものです。大宇宙から見れば、塵のようなものでしょう。だからでしょうか、私たちの心には塵のように煩悩が積もって、留まることを知りません。たとえば、某会長のように50億あっても、更に何十億も欲しいと言って、満足することがないように。

大晦日には除夜の鐘を、煩悩の数といわれる108回撞きます。煩悩があるから苦しみが生まれ、四苦八苦します。4×9=36 8×9=72 合わせて108。数字の語呂合わせですが、まんざら嘘でもないでしょう。平成最後の除夜の鐘を聴いて、これまで心に積もった塵を、ゴーンと宇宙の果てに飛ばしましょう。そして煩悩もなく宇宙のように広い心を保つためにも、来年からは車に乗ってお寺に、日参しませんか。

それでは又、来年1月1日よりお耳にかかりましょう。

【第1115話】 「終活より縁活」 2018(平成30)年12月11日~20日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1115話です。

その昔、「シュウカツ」といえば、若者が行う就職活動を意味しました。今や老人が行う終焉に向けての準備活動である「終活」という言葉もあります。2009年に某週刊誌で初めて使われた造語のようです。

その終活などという言葉が、まだ世に出ていない10年以上前の今頃の時期のことです。喪中挨拶のはがきに交じって、次のような挨拶状が送られてきました。「思うところあって、これからは対外的なお付き合いは、必要最小限に留めてまいります。よって、勝手ながら年賀状などの交信は一切ご遠慮申し上げます」というような内容でした。

その方は当時70代のある住職さんで、私が若い時分からご薫陶いただいておりました。真意のほどがわからなくて、その年の年賀状は出しました。当然返信はありませんでした。次の年からは、年賀状や季節の挨拶などすべてなくなりました。今でいうところの終活の走りだったのでしょう。

現在では遺言書の準備や遺産相続の手続き、希望する葬儀の内容の検討などに関する終活セミナーが催されるようになりました。昨今は「終活年賀状」も、見受けられます。「来年から年賀状の挨拶を辞退させていただきます」そんな一文を添えての年賀状終了宣言です。

理由としては、高齢になったから、文字の読み書きが辛いなどという極めてまっとうなことが挙げられます。その他には、年賀状そのものには、形式的な要素も含まれますので、その手間を省きたい、義理だけの付き合いを整理しておきたいという思いもあるでしょう。いずれにしても、自らの終了宣言は、縁を切る、整理するということでしょう。

どうして日本人はこんなにわきまえが良くなったのでしょうか。生きているうちから縁を切らなくても、やがて死んでしまえば、直接触れ合うことはできなくなります。慌てなくてもいいのです。自分で年賀状を出せないとしても、いただきっぱなしでもいいではないですか。相手は年賀状というささやかな縁でも、つながっていたいと思っているかもしれません。そういう縁は、死んでも切れることはありません。

「あとは人 先は仏に任せておく おのが心のうちは極楽」良寛さんを看取った貞心尼の歌です。死んだ先のことは仏さまの領域です。死んだ後のことは、人にお願いするしかありません。自分では棺桶に入ることもできないのですから。すべて任せてしまえば、こんな楽なことはないのです。終活がまるでご縁の整理では、あまりにも寂しい人生です。せめてご縁に感謝するにはどうすべきかという「縁活」をしてみませんか。そうすればあなたの人生は円滑に運ぶことでしょう。

ここでお知らせ致します。11月のカンボジア・エコー募金は、186回×3円で558円でした。ありがとうございました。ご縁に感謝致します。

それでは又、12月21日よりお耳にかかりましょう。

【第1114話】 「禅堂の完全試合」 2018(平成30)年12月1日~10日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1114話です。

思えば野球の完全試合のようなものだったかもしれません。大本山總持寺で修行時代のこと。12月1日~8日まで、お釈迦さまが悟りを開かれた因縁に添って、摂心(せっしん)が行われます。摂心とは摂取するの摂に心と書き、心を摂(おさ)めて、気を散らさないということです。要するに朝4時に起きて、夜9時に寝るまで、ぶっ続けの坐禅三昧です。食事やお茶の時間もありますが、それも坐禅堂で坐ったまま行われます。

長い間坐禅をしていれば、気が散ったり、眠くなったりして、姿勢が乱れることがあります。その時、注意を喚起する意味で、警策(きょうさく)という棒で右肩を叩かれます。8日間もの摂心期間中、何度か警策を受けても不思議ではありません。しかしわがチームは、その年の摂心でとんでもない目標を掲げました。「一度も警策を受けずに摂心を全うしよう。しかもチーム全員で―」

そのチームとは、侍真寮(じしんりょう)という法要の中枢を担うところで、開山様にお供えをしたり、法要の諸準備や進行を采配する者が、十数名配役になっています。その全員が一度も警策を受けないというのは至難なことに思えました。しかし、先輩和尚の提言に逆らうわけにはいかず、摂心に突入しました。

案ずるより産むが易し、1日目2日目と全員落ち度なく、坐禅に集中できました。こうなると勢いがつくというか、みんながしっかり坐っているのに、自分だけ落伍するわけにはいかないという気持ちになりました。結果、全員が一度も警策を受けることなく、無事摂心を終えたのです。ひとりではできない、チームの力に因るところが大です。

お釈迦さまは6年間の苦行を体験したものの、悟りを得ることはできませんでした。苦行林を降りて、菩提樹の下で静かに坐禅を続けられ、その境地を深めていかれました。そして8日目の朝、東の空に瞬く明けの明星(金星)を見て、忽然とお悟りを開かれました。勿論この時代、警策などはなかったでしょう。警策を受ける受けないは、お悟りとは何ら関係がありません。

しかし、お釈迦さまとは格段に違うわれら凡夫は、せめてその型を踏襲するところから始めなければなりません。我がチームが完全試合を達成したかの如くの摂心を終えて、誰もが大いなる満足感と多少の自信を感じたことは事実です。

歌舞伎の中村勘三郎曰く「型があるから 型破りになる 型がなかったら 形無し」。坐禅の型をしっかり身につけ、日々修行することが肝心です。お釈迦さまを超えるような型破りは、求められていないでしょうが、形無しの坊さんは更に求められていないはずです。我がチームの完全試合は記録には残っていませんが、私の記憶に残り、和尚としての原点になっています。

それでは又、12月11日よりお耳にかかりましょう。

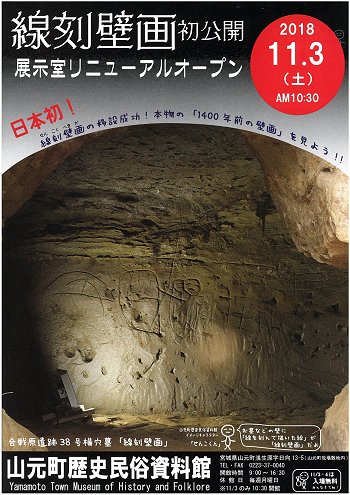

【第1113話】 「線刻壁画」 2018(平成30)年11月21日~30日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1113話です。

わが山元町では、東日本震災被災者の集団移転先を造成する過程で、平成25年から合戦原遺跡の発掘調査が行われました。その結果、今から約1400年前の古墳時代終末期(飛鳥時代)から奈良時代にかけての、横穴墓(よこあなぼ)54基などが確認されました。中でも38号横穴墓の棺を納める玄室から、線刻壁画が発見されるという想定外の出来事に遭遇します。大震災がもたらした縁でしょうか。

線刻壁画は、玄室の壁に線を刻んで絵を描いたものです。その多様な図柄は宮城県内初の事例で、東北でも珍しく、学術的にも貴重な壁画として注目を浴びています。ただ現地保存するには、環境が整わず、壁画を切り取って、移設保存することになりました。保存技術の粋を集めて、このほど、町歴史民俗資料館で一般公開されました。

線刻壁画は高さ約1.6㍍、幅約3.8㍍です。複数の人物や鳥、家屋・木の葉や偉い人が使ううちわのような翳(さしば)と思われる図柄などがが描かれています。また出土した副葬品も興味深く、土器類や勾玉などの玉類をはじめ、大量の金属製品があります。太刀や弓金具、馬具の鐙(あぶみ)・轡(くつわ)などです。

これらのことから、この横穴墓に被葬された人物は、この地域を治めた有力者であった可能性が高いとのこと。線刻壁画そのものは、線だけで描かれた落書きのようにも見え、内容の判明しづらいところもあります。ただ、専門家の見解では、当時亡くなれば海を渡って死者の世界に行くと考えられていた。だから壁画はいたずらに描いたものではなく、死んだ後の世界を想像したものかもしれないといいます。つまり、人や鳥や家屋など現実の世界そのものが、また続いてほしいという願いが込められているのではないかというわけです。

古墳は然るべき人が被葬された後は、閉ざされて誰も入ることができません。しかも入り口付近には副葬品として刀が立てかけられることが多いといいます。それはたいせつな方を敵から守る意味もあるのでしょう。有力者に仕える忠誠心の現れのような気もしますが、横穴墓そのものが死んだ人の世界とも考えられます。死んでもなお、生きておわしますが如く私たちを見守っていてくださいという願いを込めて、横穴を掘り、線刻を描き、副葬品を添えたのでしょうか。現代の「墓じまい」などという発想からは、古の人々の死後の世界に対する畏敬の念は考えられないでしょうが、その想いが千年以上を経て、日の目を見たのです。

町では「復興の過程で見つかった線刻壁画を、町の宝として、震災の記憶とともに語り継ぎたい」と言います。千年以上前の有力者は、時代を経て千年に一度といわれる大震災が起こったとしても、必ずや復興し、私がそれを見守ることになることになるだろうと、先刻承知していたかのようです。

それでは又、12月1日よりお耳にかかりましょう。

【第1112話】 「一を聴いて」 2018(平成30)年11月11日~20日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1112話です。

郵便物の消印には、局名や受け付けた日付・時間が記されます。しかし配達される日時については、特定はできません。その点、電子メールは瞬時にやり取りができ、時間の特定も可能です。

先日、とてもうれしいメールをいただきました。このテレホン法話が1111話を迎えたことへのお祝いのメールでした。メールの女性は先月28日に行われた「第12回テレホン法話ライブ」に参加された方でした。ライブはテレホン法話が1111話を迎える記念として行われました。その時私は「11月1日に1111話を迎えるので、1が7つも並びますので、『バーコード』テレホン法話と呼んでください」と、冗談を言いました。

それを受けてか、彼女は11月1日しかも11時11分ピッタリにメールを届けてくれたのです。そして1が11も並んでいますと教えてくれました。なるほど日時だけで7つの1が並び、1111で4つの1が加わり、1が11も並んだ一尽くしは、まさにバーコードの感じです。そのバーコードに彼女の一途さを読み取りました。

というのも、24時間のうちの11時11分はその1分間つまり60秒間しかありません。送信とクリックするのに1秒もかからないかもしれませんが、何をおいてもその時間にできるようにと構えていなければなりません。60秒間にかけてくださった想いの篤さに感謝感動です。

また、同じようにテレホン法話ライブに参加されたもう一人の女性は、「はがき一文字写経」を送って下さいました。私が兼務する徳泉寺は、東日本大震災で本堂等すべてが流されました。しかし本尊さまだけ奇跡的に見つかりました。どんな時も人々の支えになろうという一心で踏み止まったと信じて、「一心本尊」と名付けられました。その本堂再建のため、はがきに一文字写経していただいた納経料で復興を目指しております。ライブの中でそのお話もしました。

そこでその女性は一文字写経を納経して下さったのですが、その一文字が何と「一」というまさに一文字でした。一心本尊によせてということでもあるでしょうし、1111話に因んでということかもしれません。いずれにしてもこのタイミングを逃さず、「一」を写経された想いの深さに、これまた感動しました。

「一」という字ほどシンプルなものはありませんが、筆で書くとこれほど難しい字もなく、ごまかしがききません。心に隙があると、如実に字に顕れます。今はおふたりの女性の隙のないテレホン法話への想いを、素直に有難く受け止めております。、今後、一を聴いて十を知ることができるようなテレホン法話だと、みなさまから一押しされるように、油断なく継続してまいります。

ここでお知らせ致します。10月のカンボジア・エコー募金は、192回×3円で576円でした。ありがとうございました。

それでは又、11月21日よりお耳にかかりましょう。

【第1111話】 「一について」 2018(平成30)年11月1日~10日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1111話です。

1という数字はおもしろいです。算用数字でも漢数字でも一本棒で示します。横書きの算用数字では縦に、縦書きの漢数字では横に1本棒を書きます。ひとつという意味がこれ以上にない分かりやすい字の形です。他の数字ではそうはいきません。

今回のテレホン法話は1111話ということで、その1という数字が4つも並んでいます。更には11月1日にその日を迎えましたので、日付と合わせると1が7つ並ぶことになります。勿論日付に合わせて1111話を迎えたわけではありません。全くの偶然ですが、何かに導かれているような気がします。31年前テレホン法話を始めた時、まさかこのような日が来るとは思いもしませんでした。お聴きいただいているみなさまのおかげが、ここまで導いてくださったのでしょう。改めて感謝申し上げます。

口では1111話と一口で言えますが、1が4つ並んだ数字を見ていると、改めて一つ一つの積み重ねであることを実感します。いっぺんに100という数も1000という数もがあったわけではなく、すべては1から始まり、次に1を加え、更に1を続けてとういうふうにして、いつの間にか100になり1000になり、今に至るわけです。

さて2個のサイコロを振った時に、同じ数字(目)が出ることをぞろ目と言います。転じて2桁以上の数列がすべて同じ数字で構成されていることを指します。そして、ぞろ目は縁起がいい数字ともいわれます。紙幣の番号がぞろ目であると、コレクターの間では、額面以上の値段で取引されることもあるとか。その例にならえば、今回のテレホン法話を聴いた方は、ラッキーです。良い縁起が訪れるかもしれません。1が4つ並ぶぞろ目には、「あなたの考えが素早く現実になるので、賢い考えを選択しなさい」という意味もあるそうです。この電話を聴き終えたら、あなたの思いを実現するために行動し始めましょう。

と言うのも、世間には「一 一」と漢数字の一を2つ書いて「かず はじめ」と読む人名があるそうです。一という数(かず)は、まさに始めることを意味します。31年前にテレホン法話を始めなければ、1111話もなかったわけです。「始めることを忘れなければ 人はいつまでも若くある」とは、ユダヤ人哲学者マルチン・ブーバーの言葉です。このテレホン法話で、毎回毎回法話を始めるために、何がしか考えて、それを実現してきました。しかし、31歳も歳をとったという感じはしません。僧侶として毎回力不足だ、文字通り未熟な若い僧、若僧(若造)だなとの思いを抱き続けてきました。

これからもひとつの話を終えて、また次の話を始めるために、ひとつという「一(位置)について!」と次に走り出す心構えを忘れずに、若さを保ちましょう。

それでは又、11月11日よりお耳にかかりましょう。この日も1が4つ並んでいます。

【第1110話】 「49日」 2018(平成30)年10月21日~31日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1110話です。

古代インドでは生まれる前の存在を「生まれ有る」と書いて「生有(しょうう)」と呼びました。生きている現在は本有、死んだ時が死有です。死有から次の縁を得る生有までの間は中有です。その期間は7週間とされ、7日毎に良い縁を祈って供養が営まれました。日本でも7日毎に護ってくださる仏様を当てて、49日間の供養が定着しました。それは死んだとは思えない、どこかにいるような気がするが、迷わず死を受け入れようとするための修行期間でもあります。

さて、この人はどこかにいるだろうと思われながら、49日間も、世間の目をくらましました。8月12日大阪府警富田林署から逃走した樋田淳也容疑者です。迷わず1000㌔を超す距離を移動していました。盗んだ自転車で四国に渡り、更に広島に入り、山口で万引きで逮捕されたのが、9月29日のこと。その間、大胆にも愛媛県庁を訪問し、「日本一周中」の看板まで作ってもらいます。高知県では警察官から職務質問を受けながら、警察官が自転車の防犯登録を怠るという「幸運」にも恵まれて、旅人に成りきっています。

犯人にとんずらされた富田林署のとんだ話としゃれのめされたかのようです。警察の威信をかけた大々的な指名手配にもかかわらず、49日間も振り回されたのです。容疑者は7日毎に良き縁に巡り合うようにと、ペダルをこぎ続けたのでしょうか。その罪は許されるものではありません。警察も迷わず落ち度を認め、猛省すべきでしょう。

一方、今回の事件とほぼ同じ時期に、同じ山口県の徳山港にインドネシアの18歳の青年が船で運ばれました。そのアルディ・アディランさんは、漁業用のいかだに乗って漁をしていました。しかし、7月14日強風に見舞われ、係留ロープが外れ、漂流を余儀なくされました。いかだにモーターもなく、食糧も数日分しかありません。海水を飲んだり、魚を取って生き延びていました。漂流中は怖くて何度も泣き叫んだそうです。大型船を見る度に希望を持つも、気づかれず10隻以上が通り過ぎていきました。ようやく8月31日に約2500㌔も離れたグアム島沖で大型船に発見救助されました。これまた49日目でした。たまたまその船の行き先が山口だったのです。

アルディさんは、7日毎どころではない、10隻以上の船を空しく見送り、その度に絶望感にさいなまれたことでしょう。しかし、必ず次は良い縁が来ると信じ続けたのでしょう。家族の方はアルディさんがいなくなったとは、とても信じられないと思い続けたはずです。現在は無事家族と再会を果たせたそうです。

仏教で49日間は、死んだ命についても、生きている命についても特に想いを込める期間です。罪を逃れるために49日間命を懸けても、良い縁は続きません。いかだで漂流し生き延びた49日間の命の懸け方にこそ、いかでか幸いあらんことをと願うばかりです。

ここでお知らせ致します。10月28日(日)午後2時徳本寺にて、第12回テレホン法話ライブを開催いたします。ゲストは、動物ものまねの江戸家まねき猫さん。入場無料。ピアノ演奏にのせて、直接テレホン法話をお伝えいたします。

それでは又、11月1日よりお耳にかかりましょう。

【第1109話】 「おたまと重機」 2018(平成30)年10月11日~20日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1109話です。

昔見たテレビドラマの一場面。主人公の女性が、味噌汁をおたまでお椀によそう時、お椀を鍋の上に持っていくのです。これなら汁がこぼれても、大丈夫です。普通はお椀を鍋の近くに持ち、おたまをそこまで移動させます。汁が下にこぼれることがあります。そのしぐさを見た別の女性が、自分にはない主人公の家庭的雰囲気や女性らしさに脱帽してしまいます。

食欲の秋ですが、9月16日山形市内の河川敷で「日本一の芋煮会フェステバル」が行われました。30回目の今年に新調された直径6.5メートルの巨大鍋に、里芋3トン、牛肉1.2トン、ネギ3500本を煮込みました。来場者1万2695人に芋煮を配り、ギネス世界記録の「8時間で最も多く提供されたスープ」に認定されたそうです。芋煮は山形の代表的な郷土料理ですし、「日本一の芋煮」に水を差すつもりはありませんが、毎年このニュースが流れる度に違和感を覚えます。

それは、大鍋から芋煮をすくうのに、おたま代わりに重機のバックホーを使用していることです。あの大鍋を見たら、それが最善の策でしょうし、またその非日常的な仕掛けが評判となり、30年も続いているわけです。勿論おたまになる重機は新品です。オイルをさすような部分には、バターを塗ってあります。衛生上に問題はないのでしょう。それにしても芋煮は食べ物です。

東日本大震災後、我が町ではバックホーが大活躍です。どれだけの土を動かし、復興の礎を築いたことか。その同じ重機でよそわれた芋煮を食べる気分はどうなのでしょう。ワイルドすぎませんか。食べ物をいただく姿勢としてはいただけない話です。食べ物はただ単に口に入れるのではありません。「いただきます」と言って、食材の命や調理して下さった方に先ず感謝して箸をつけます。

冒頭の女主人公のように、一滴の味噌汁をも粗末にしないおたまの扱いは、食べる人に対しても、味噌汁そのものに対しても、愛が満ち溢れています。道元禅師は台所における仏道修行を説いた『典座(てんぞ)教訓』の中で、「一茎菜(いっきょうさい)を拈じて丈六身(じょうろくしん)となし、丈六身を請して一茎菜と作(な)す」とお示しです。つまり「一本の野菜でも仏様のからだとしてたいせつに扱い、仏さまのからだを一本の野菜に込めて、たいせつに生かす」ことが、仏道修行でもあるというのです。勿論、芋煮は秋の行楽の一環ですから、そこまでは言うのは野暮です。それにしてもおたま代りの重機の唸りを聞きながらの食事を見たら、道元禅師もおったまげてしまうことでしょう。

ここでお知らせ致します。10月28日(日)午後2時徳本寺にて、第12回テレホン法話ライブを開催いたします。ゲストは、動物ものまねの江戸家まねき猫さん。入場無料。ピアノ演奏にのせて、直接テレホン法話をお伝えいたします。

それでは又、10月21日よりお耳にかかりましょう。