テレホン法話 一覧

【第1128話】 「我々の貴婦人」 2019(平成31)年4月21日~30日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1128話です。

徳本寺は江戸時代に、2度火災に遭って本堂を焼失しています。今から334年前の貞享2年11月とそれから91年後の安永5年3月です。当時は現在地よりも2キロほど西にありました。2度目の火災の75年後に、現在地に移り、本堂が再建されました。寺院が火災に遭った話はよく聞きます。一瞬にして何百年もの歴史を失うこともあるわけですから、想像を絶する出来事です。

フランスのパリで15日の夜、世界遺産でもあるノートルダム大聖堂で、火災が発生。8時間以上に亘って燃え続け、大半の屋根が焼失。パリのどこからでも見え、街の象徴だった高さ96メートルの尖塔も崩落してしまいました。日本で言えば平安時代の後期、1163年に建造が始まり、182年後の1345年に完成した初期ゴシック建築の傑作と言われています。年間1200万人が訪れ、宗教を超えて親しまれている観光名所でもあります。

「ノートルダム」とはフランス語で「我々の貴婦人」という意味です。それは大聖堂が聖母マリアに捧げられたことに由来します。850年以上パリの歴史を見守り続け、フランス人の精神的支柱でもありました。毎週欠かさず大聖堂で礼拝しているという人は、「自分の魂の一部のようなものだ」と言っています。

寺院や神社・教会などの祈る場所というのは、祈る対象となる仏像やマリア像が祀られていればいいというものではありません。お像や堂内の神聖さは勿論求められますが、それなりの外観の荘厳さもなくてはなりません。加えてどれだけの歴史があるかということも重要です。

私たちの一生はせいぜい百年です。限られた歳月の中で確固たる信仰心を培うには、あまりにも非力(ひりき)です。しかし数えきれない人々がお参り続けてきたという歴史が、信仰の背中を押すことがあります。それは自分一人ではない、過去の人もみんな悩み、癒しを求めて、お参りしてきたのだという安心感のようなものでしょうか。ましてや、仰ぎ見るような建物を前にした時、心の高ぶりを覚えることがあります。洋の東西を問わず、宗教的建物は屋根が象徴的に作られています。

その建物は、信仰心の入り口のひとつとしても価値のあるものです。だから、たとえ火災に遭っても、自分たちの祈りの場を再建しようと、徳本寺も2度の火災をのり越えてきました。ノートルダム大聖堂は、世界中の篤き信仰心と尊い歴史観を持つ人々の手で、きっと再建される日が来ると信じます。火災翌日には1000億円を超える大口寄付が寄せられています。「世界中の寄付人」が「我々の貴婦人」に手を差し伸べてくれることでしょう。

それでは又、5月1日よりお耳にかかりましょう。

【第1127話】 「美しい調和」 2019(平成31)年4月11日~20日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1127話です。

一世代・二世代というときの「世」という字は、漢数字の「十」を三つ並べた姿で、30年間を意味するそうです。もっと言えば、親が子に引き継ぐまでの30年間のことです。一世代を30年と数えると、その家の歴史がわかるとも聞いたことがあります。

平成という時代も、30年と約4カ月をもって終わろうとしています。文字通りの世代交代です。昭和54年に施行の元号法に「皇位の継承があった場合に限り改める」としています。また天皇の代替わりの時だけ改元する「一世一元」は明治時代に制度化されました。それに則り、5月1日の新天皇の即位に合わせて、新しい元号になります。

そして、「令和」という新元号が発表されるや、世の中は一気に時代が変わったかのような雰囲気になりました。これまでさんざん「平成最後のの何々」と言っていたのが、「令和最初の何々」というものの見方に変わってきています。目ざとくあやかり商品も出てきました。福島県ではお酒の銘柄になったり、地元宮城県ではかまぼこに「令和」の文字を入れて売り出しました。

逆にあやかられたと言えるかどうか。「令和」という文字そのものが、自分の名前になっている人がいます。男性なら「令和」と書いて、「よしかず」とか「のりかず」という方。女性なら「れな」という方もいるようです。よもや自分の名前が元号になるとは思ってもいなかったことでしょう。同時に元号になるほどの名前だったと誇らしく感じているでしょうか。

実は私の名前である「文明」は、歴とした元号になっています。室町時代の応仁の乱が始まった応仁は2年間だけで、その後、改元されて文明となりました。今からちょうど550年前の1469年で18年間続きました。しかし応仁の乱そのものは、11年間も続きましたので、文明という時代の半分は戦乱の中です。長い内乱が治まったと思えば、よい時代と言えるのでしょうか。

新元号「令和」は、「令月にして風和(やわ)らぎ」という言葉が元になっています。そして海外向けの英訳では「beautiful harmony」で、「美しい調和」と意味づけています。人に名前を付ける時は、立派に生きられるようにと願いを込めるでしょう。その名にふさわしい生き方をしようと心がけるのが人生です。時代に名前を付けるのも同じようなものです。あやかるべきは名前に込められた想いです。令和を仏教的に訳せば、「慈悲」と言ってもいいかもしれません。自分勝手な三角四角の尖った心を捨てて、丸い心で人とも自然とも調和していけば、30年後位には令和という良き時代に生きてよかったと誰もが思うことでしょう。

ここでお知らせ致します。3月のカンボジア・エコー募金は、187回×3円で561円でした。ありがとうございました。

それでは又、4月21日よりお耳にかかりましょう。

【第1126話】 「花のイチロー」 2019(平成31)年4月1日~10日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1126話です。

「散る花が 開花のニュース 吹っ飛ばし」こんな川柳が3月23日の新聞に載っていました。東京では、3月21日に桜の開花宣言が出されました。その夜、大リーグ・マリナーズのイチローが引退を表明しました。驚きのニュースは世界中を駆け巡り、桜の花は満開になる前に、しぼんだかのようでした。

しかし、イチロー引退へのはなむけとしては、これ以上にない舞台だったでしょう。マリナーズの開幕2連戦をアメリカではなく、日本の東京ドームで行うということは、イチローのために用意されたのかと思えるほどです。残念ながら、2試合に出場するも、1本のヒットも打つことはできませんでした。それでもイチローは言いました。「あれを見せられたら、後悔などあろうはずがありません」。観客に促されて、試合終了後のグラウンドに、イチローが再び立った時に、大きな拍手と歓声に包まれたからです。

45歳のこの日まで、日米で28年間現役を続けました。その安打数は4367本。日本で7年連続首位打者、アメリカではシーズン262安打をはじめ、10年連続200安打などの大リーグ記録を打ち立てました。記録にも記憶にも残る選手として、永く語り継がれることでしょう。しかし、イチローは「記録はいずれ誰かに抜かれる。それらはホント小さなことに過ぎない」と、頓着なしです。

もはや記録の偉大さは、誰もが認めるところですので、いちいち何かを語るのは野暮というもの。それより記録の裏に何があったのか、それこそが、イチロー自身が最もこだわってきたことなのでしょう。「自分の限界をちょっと超えていく。その積み重ねでしか自分を超えていけない」と言っています。やることをやっていれば、結果は自ずとついてくると言わんばかりですが、イチローの限界と凡人の限界には差がありすぎます。

桜は満開になって人に喜ばれ、散り際の良さも、日本人の心情に触れるものがあります。イチローの現役時代の活躍は、まさに日本を象徴する満開の桜の如きでした。たまたま4月8日はお釈迦さまがお生まれになった花まつりです。ヒマラヤ山脈の麓のルンビニの花園で誕生しました。咲き誇る満開の花々がそれを祝福しました。そこでお釈迦さまは「唯我独尊(ゆいがどくそん)」と唱えられました。これは、われ独りが尊いとうぬぼれているわけではなく、まわりと違うたった一人の私という意味でしょう。お互いがかけがえのない存在であるということの究極の言い回しです。イチローが自分というものを極め尽くした姿に重なるものがあります。更にお釈迦さまはこの時、七歩歩かれたという伝説があります。それは六道という迷いの世界を超えるという意味での七歩目です。イチローは常に迷わず、自分の限界をちょっと超えるという七歩目の精進を重ねてきたのでしょう。事実グラウンドに入る時は、最初の一歩を常に意識して踏み出していたそうです。

それでは又、4月11日よりお耳にかかりましょう。

【第1125話】 「投書というお供え」 2019(平成31)年3月21日~31日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1125話です。

今年のお正月の松が明けて間もなく、80代の女性の葬儀が仙台でありました。元々徳本寺の近くで生まれ育った方です。晩年ひとり暮らしをするようになってから、仙台にいる妹さんのそばに移り住んでいたのです。正月という時期でもありましたし、故郷を離れてからの歳月もあり、葬儀は極近い身内の方だけで、しめやかに営まれました。

そして、今月6日が彼女の四十九日だったのですが、その前日の5日の朝の新聞を見て驚きました。彼女の幼なじみのNさんの「亡き友へ」という投書が、河北新聞に掲載されていたのです。家が近所だったので、縄跳びやお手玉をして遊んだこと。彼女は5人姉妹の長女で、たいへんしっかり者だったこと。人一倍手先が器用なうえに、筆も立ちよく新聞にも投稿していたことなど、人柄がにじみ出る内容の文章でした。その最後には、「私の拙い文が、お星さまになった彼女の供養になればうれしいです」と結んでありました。

供養になるどころではありません。5日は彼女の妹さんたちが集まり、徳本寺のお墓に納骨することになっていた日なのです。まるでそのタイミングを見計らったかのような投書の掲載なのですから。その日の供養の後、ひとしきり投書の話になりました。妹さんたちは、驚きと同時にたいへんうれしくて、早速新聞を切り抜き大事にしていきますということでした。勿論、お墓でもそのことを伝えていたことは言うまでもありません。

亡き人とのお別れに、通夜や葬儀でまごころを尽くすことは当然のこととして、そのあともどれだけ亡き人を想い続けられるかが、更にたいせつなことでしょう。逆を言えば、想い続けていただけるような生き方をしなければならない、ということでしょうか。

「死んだ人は『どこにもいない』のではなく、『どこにもいかない』のだ」とは、詩人の長田弘の言葉です。死んでしまえば、確かに肉体はなくなり、その存在も消えてしまいます。いくら探しても、「どこにもいない」のは、その通りです。しかし、その人の生き方によっては、「あなたはどこにもいかず、いつもわたしのそばにいるよ」と、想われることがあるはずです。死んだ人は記憶の中にあって、年をとらないともいわれます。死んでも死なない命を育てられた人を、仏さまと言ってもいいでしょう。

誰しも幼いころの記憶は忘れがたく、何十年経とうが懐かしく思い起こすものです。それを新聞投書という具体的な形で、死んで尚つながり合えるとは、うらやましい幼なじみです。直接彼女を知らない人も、その投書を読んで、お参りしたいという気持ちになったかもしれません。今彼女のお墓には、彼岸花以上の尊い花が、たくさん供えられているかのようです。

それでは又、4月1日よりお耳にかかりましょう。

【第1124話】 「億劫がらずに」 2019(平成31)年3月11日~20日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1124話です。

縦・横・高さが40里もある岩に、100年に一度天女が下りてきて、衣の袖で岩をひと撫でします。その100年一度を繰り返し、やがて岩が摩耗してなくなるまでの時間を1劫といいます。仏教に出てくる時間の単位です。それが億集まって億劫、つまり億劫(おっくう)という言葉になりました。誰しもそんな気の遠くなるような時間を考えると、些細な仕事など面倒臭くなるというわけです。

8年前の3月11日に千年に一度という東日本大震災が発生しました。当時は確かに「千年に一度」ということが実感できました。こんなこと滅多にあることではない、この世も終わりかとさえ思いました。千年は想像を超えた時間・空間という感じでした。でも、1劫という時間から比べたら、極めて現実的な時間です。

大震災の年、我が山元町では高速道路建設に伴い、弥生時代の中筋(なかすじ)遺跡において発掘調査が行われていました。そこで、町の学芸員が、砂層といわれる砂の層を見つけました。ちょうどその時に、大地が揺れました。まさに3月11日その日です。後日、本格調査が再開されて、そこは当時の海岸線から約2.3キロの地点ですので、その砂は津波によって運ばれたものと確認されました。

そして弥生時代中期に仙台平野を襲った大津波が、仙台の沓形(くつかた)遺跡でも確認されていることから、30キロ離れた中筋遺跡の津波跡も同じ津波によるものだろうとのこと。つまり東日本大震災と同規模の津波が、約2000年前の弥生時代にも発生していたことが実証されたのです。しかも、東日本大震災が発生したその時に発見した砂層によってです。何という因縁でしょう。

千年に一度などと言うのは、絵空事のように思っていましたが、そんなことはありません。勿論千年単位ばかりではなく、約400年前にも慶長奥州地震津波が、約120年前には明治三陸地震が、大きな被害をもたらしました。そして、先月26日、政府の地震調査研究推進本部は、青森県から房総沖にかけての、今後30年以内に地震が発生する確率を公表しました。宮城県沖などでマグニチュード7級の地震が発生する確率は90%と予測しています。

東日本大震災からまだ8年しか経っていないのに、また地震の心配をしなければならないのかと、誰でもうんざりしてしまいます。しかし、3年前の熊本地震は、発生直前の確率は、ほぼ0~0.9%だったのに、起きてしまったのです。千年も百年も極めて現実的なこと捉えなければなりません。地震はいつか起きるではなく、いつでも起きるんだと、億劫がらずに常に心がまえ、また大震災の教訓を伝え続けていきましょう。

尚、弥生時代の中筋遺跡の津波跡は、山元町歴史民俗資料館に展示されています。

ここでお知らせ致します。2月のカンボジア・エコー募金は、159回×3円で477円でした。ありがとうございました。

それでは又、3月21日よりお耳にかかりましょう。

【第1123話】 「星の玉手箱」 2019(平成31)年3月1日~10日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1123話です。

今から60年も前のこと。「星は何でも知っている」という淡いラブソングが流行りました。歌詞の意味も分からず、ほんとうにお星さまは何でも知っているのだろうかと、子ども心に思ったものでした。逆に私たちは星のことなど何も知らないのです。亡くなった人はお星さまになって、見守ってくれるから、などとおとぎ話のようなことを言うのが関の山です。

おとぎ話といえば、「リュウグウ」と名付けられた小惑星に、探査機「はやぶさ2」が2月22日に着陸しました。リュウグウという名前は、竜宮城から付けられたものですが、水分が含まれると期待されてのことだそうです。生命そのものではなくても、生命の元になるものが見つかるかもしれないと考えられています。はやぶさ2は、小惑星の砂や石を採取して、地球に持ち帰るという、大きな使命を帯びています。それは、浦島太郎が竜宮城から玉手箱を持ち帰ったようになって欲しいという願いも込められているようです。

それにしても、この度の着陸成功は、とてつもなく高度な技術によってもたらされました。宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、着陸を「バスケットボールのゴールを宇宙から狙うようなもの」と譬えています。2014年12月に打ち上げられたはやぶさ2は、3.4億キロ離れたリュウグウを目指して、太陽の周りを回りながら、約30億キロ飛行して、やっと辿り着いたのです。

本来は昨年10月に着陸予定でしたが、リュウグウの地形が険しいことがわかり延期していました。その後、はやぶさ2から送られて来るデータを元に、地球上で岩一つ一つのの高さや形を10センチ単位で再現した三次元地図を作成しました。それをはやぶさ2に教え込ませ、着陸精度を当初の20倍に高めて決行されたのです。

リュウグウは直径がわずか900メートルのそろばん玉のような形をしています。はやぶさ2はそこの着陸候補地点として、事前に落とした目印をめがけて、曲芸のような動きで、半径3メートルの領域に着陸したのです。機体の下にある回収装置から弾丸を発射して、砂や石を採取し保管庫に収められました。7月までにあと2回着陸を試み試料回収を行い、来年末に地球に帰還するそうです。

果たして回収された砂や石から、どんなことが解明されるのでしょうか。現実に星になった人はいないとしても、地球以外にも生命の足跡が確認されたら、わが命は大宇宙の中のたった一つのかけがえのない存在なんだと実感できるような気がします。それともはやぶさ2の玉手箱を開けた途端に、一気に星のことが分かりすぎて、地球の命もあとわずかだなんてことはないでしょうね。でもそれはそれで、星だって無常なんだから、ほしいままに生きてはいけないと受け止めましょう。

それでは又、3月11日よりお耳にかかりましょう。

【第1122話】 「夢いちごの郷」 2019(平成31)年2月21日~28日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1122話です。

お檀家のある商店が、店じまいをしました。ここ数年のうちに次々店がなくなり、あたりは寂しい通りになりました。そのアスファルト舗装の通りを、昼日中猪の親子が闊歩する光景を見て、元商店主は愕然としたという話を聞きました。猪年だからと言って、しゃれにもならない話です。

東日本大震災前から、少子高齢化の兆しは見えていた我が山元町です。震災以後それが加速しました。商売を続けるには受難の時代となったのです。一方猪にすれば、震災復興に伴う埋め立て工事で、里山の土が大量に運び出されたので、里を追われたと言うかもしれません。大震災は、人や動物あたりの環境にも、多大な影響を及ぼしました。

そんな中で、うれしい郷(さと)ができました。「やまもと夢いちごの郷」です。農水産物の直売所です。震災前は沿岸部にありましたが、被災して約7年間プレハブ店舗で営業を続けてきました。新店舗は内陸に移設したJR坂元駅前にでき、今月9日にグランドオープンしたのです。町特産のイチゴやリンゴのほか、ホッキ貝などの海産物、地元産の果物を使ったケーキや、総菜、加工品、手工芸品など、幅広い物産を取り扱っています。

オープン日は連休初日で、加えて国道6号線沿いという立地条件もあり、数キロにわたって車が渋滞するという、これまで見たこともないような混雑となりました。人口1万2千人の町に、連日数千人のお客さんが訪れています。町の産業の発展と交流人口の拡大という狙いは、当たっています。これから、この狙いをどう持続発展させていくかが、真の復興の鍵となるでしょう。猪と交流している暇はないのです。

日々縁日のような賑わいを見せている「夢いちごの郷」を見て思いました。震災という縁がなければ、このような郷はできなかったかもしれません。勿論、震災で愛する人や財産を失い、震災さえなければと、恨みつらみを吐きたくなる時もあるでしょう。しかし、生きていくとは、吐き出してそこに留まってしまうのではなく、次のステップを踏むということです。

寺や神社の縁日は、神仏がこの世に縁を持つ日で、決まった日に特定の神仏と縁を結ぶと、より功徳があるとされています。たとえばお地蔵さまなら毎月24日です。「夢いちごの郷」では、これからは毎日が縁日であって欲しいものです。そこに祀られているのは、地震の神ではなく、地震を縁としてできた郷ですので、いつまでも大震災を忘れないというみんなの想いそのものが御神体です。そこで交わす笑顔が、新しい郷の肥やしとなるでしょう。

少子高齢化の町ですが、欲を言えば、特産のイチゴ・リンゴに加えて、嫁ごや幼子がいて、時には英語も飛び交って賑う町になりますよう、みなさま「夢いちごの郷」にお出かけください。

それでは又、3月1日よりお耳にかかりましょう。

【第1121話】 「奉納涅槃図」 2019(平成31)年2月11日~20日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1121話です。

2月15日はお釈迦さまが亡くなった日で、その様子を描いた涅槃図(ねはんず)を掲げ、ご遺徳を偲ぶ涅槃会(ねはんえ)が行われます。平成23年3月11日に、私が兼務住職を勤める徳泉寺では、月遅れの涅槃会と檀家総会が行われました。すべて終了して間もなく午後2時46分に、東日本大震災が発生。そこは海から300メートルのところです。掲げていた涅槃図を桐箱に納めただけで、後片付けもそこそこに全員寺から避難しました。

ほどなく徳泉寺一帯は、大津波に襲われ、すべてが跡形もなく流されました。その涅槃図は平成20年に東京の永島多美子さんが精魂込めて描き、徳泉寺に奉納されたものでした。わずか3年間で失われ、申し訳ない思いでした。永島さんには「涅槃図は多くの犠牲者と一緒に流されていく運命にあったのです」とのお言葉をいただき、ただただ手を合わせるばかりでした。

そして昨年秋に、再びご縁をいただき新たな涅槃図が奉納されました。埼玉県の関根俊子さんからです。彼女は大震災で多くの方が犠牲になられたことに心を痛めておられました。徳泉寺の涅槃図が流されたことも知り、亡くなられた方の供養と、残された方の悲しみに寄り添える涅槃図を、ということで渾身の絵筆を揮われました。

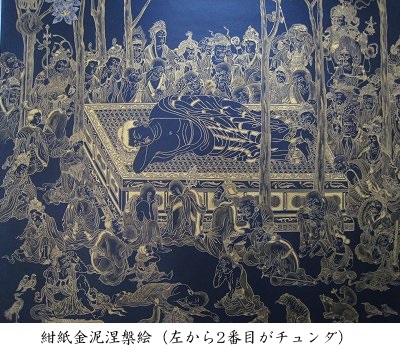

それは縦2.3メートル、横1.2メートルの紺紙金泥の涅槃図です。紺色の紙に金粉をにかわで溶かした金色の細い線で描かれた細密画のような絵です。どれほどの根気と信心を尽くされたことでしょう。有り難さに自ずと手が合わされます。そこには、チュンダの姿も描かれています。チュンダは町の鍛冶屋で、お釈迦さまが説法の旅にお出でになられたときに、供養の食事を差し上げました。しかし、その食事の後、茸料理にあたられたのか、お釈迦さまは激しい腹痛に見舞われ、ご自身の入滅の時が近いことを悟られます。そしてクシナガラの沙羅双樹の林の中で最期を迎えられます。

その時お釈迦さまは、チュンダの食事を責めるかのような弟子たちに伝えます。「チュンダが私に供養したことを後悔するようであってはならない。私が悟りを得た時の乳粥を施したスジャータと、最期に臨んでよく食事を施したチュンダは、等しくたいへんな功徳を積んだことになるのだ」。そのお言葉を裏付けるように、涅槃図にはご飯を盛った器を捧げているチュンダが描かれています。お釈迦さまの大慈悲心を示したお心遣いです。

先に奉納された涅槃図は、津波により流されましたが、永島さんの功徳がなくなることはありません。そしてこの度の関根さんの奉納の功徳は、涅槃図に描かれたごはんを捧げるチュンダの姿に重なるものがあります。チュンダが涅槃図で蘇ったように、徳泉寺の涅槃図から、再びお釈迦さまの大慈悲心に接することができるのですから。

ここでお知らせ致します。1月のカンボジア・エコー募金は、210回×3円で630円でした。ありがとうございました。

それでは又、2月21日よりお耳にかかりましょう。

【第1120話】 「恵方巻き」 2019(平成31)年2月1日~10日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1120話です。

農林水産省は1月11日に、節分に食べる恵方巻きについて、需要に見合った販売をするようコンビニなど業界団体に文書で異例の要請をしました。売れ残った恵方巻きの大量廃棄が問題になっているためです。恵方巻きは、節分の日にある方角に向かって丸かじりすると縁起が良いと言われる風習です。

さて、お寺の台所や玄関に、台所の守護神韋駄天や縁起物の七福神がよく祀られています。更に正月には、守護神の後ろに「歳徳大善神(としとくだいぜんじん)」と紙に書いて貼ります。歳徳神はその年の福徳を司る神です。この神のいる方角を明(あ)きの方(かた)、または恵方といいます。その方角に向かって事を行えば、万事に吉であるとされます。恵方はその年の干支によって決まりますので、己(つちのと)亥(い)の今年は、東北東になります。

お寺しかも禅寺で、神や方角にこだわるのは、少し違和感があるかもしれません。しかし、毎朝のお経のお勤めの中でも、個人の幸せばかりではなく、世の中全体の安寧を願う想いが込められているのです。歳改まって、新たな気持ちでこの一年の檀家さんはじめ有縁無縁の方の吉祥を願って、歳徳神を張り出します。徳本寺においても、玄関に韋駄天と七福神のうちの大黒天と弁財天と毘沙門天が一体となった三面大黒天を祀り、毎朝お参りをしています。お正月ばかりではなく、日々良いことが、どの方角にあっても続きますようにという想いです。

七福神といえば、江戸時代の高僧仙厓和尚に、こんな逸話があります。仙厓さんはあるお宅の新築祝いに招かれました。そこで何かお祝いの言葉を書いて下さいと所望されました。さらさらと書いた言葉は「ぐるりっと家を取り巻く貧乏神」。そこの主(あるじ)は「縁起でもない」と憤慨してしまいます。仙厓さんは「慌てるな、今から下の句を書くから」と言って「七福神は外に出られず」と書きました。それを見て、主はたいそう喜びました。

「ぐるりっと家を取り巻く貧乏神 七福神は外に出られず」なるほどです。恵方という方角は、万事に吉であるから、これを最大限に利用して、福を呼ぼうとか、恵方巻きを売って儲けようという気持ちは十分に理解できます。しかし、それはご自身に貧乏神が宿っていると思い込んでいるからではないでしょうか。それより、今ご自身の中に少しでも芽生えている福に気づくべきです。それを育てて逃がさないようにすることが、幸せへの近道でしょう。その福とは、自分だけが幸せになるのではなく、他の多くの人にも幸せになって欲しいと願うことによって生まれます。大量廃棄された恵方巻きは、不幸の塊にしか思えないでしょう。農林水産省でなくとも、良き風習の願いから外れた恵方(違法)行為と言いたくなります。

それでは又、2月11日よりお耳にかかりましょう。

【第1119話】 「一片の悔いもなし」 2019(平成31)年1月21日~31日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1119話です。

平成13年の大相撲夏場所表彰式、当時の小泉首相は「痛みに耐えてよく頑張った。感動した」と叫びました。その時優勝した貴乃花は14日目に右ひざを負傷したものの、千秋楽出場を強行。本割で武蔵丸に敗れ2敗で並ばれましたが、決定戦で勝ったのです。しかし、貴乃花は翌場所から7場所連続休場をして、再び賜杯を抱くことのないまま、10場所目に引退しました。

時は過ぎ平成29年春場所を稀勢の里は新横綱として迎えました。しかし、13日目に左肩を負傷し、テーピング姿で出場。千秋楽の本割で、照ノ富士を破り2敗で並ぶと、決定戦でも下しました。本人も「決定戦ではあり得ない力が出た」と言うほどの奇跡の逆転優勝を果たしたのです。新横綱での優勝は貴乃花以来、4人目という快挙でした。

19年ぶりの日本出身横綱の活躍に、相撲ファンならずとも、日本中が快哉を叫びました。一方、貴乃花の時の強行出場とあまりにも状況が似ていることに、稀勢の里の将来を危惧する声もありました。そして、この度それが現実となったのです。大相撲初場所、初日から4連敗の稀勢の里は、引退を表明しました。劇的優勝後は、8場所連続休場を記録するなど、15日間皆勤したのは2場所のみで、在位中の成績は36勝36敗97の休みでした。

武器である左腕に力が戻らず、貴乃花と同じ轍を踏むことになりました。その人柄である、責任感が強く我慢強さゆえに、けがを押しても出場する以外に選択肢がなかったことは、容易に想像がつきます。日本出身横綱への周囲の期待も、少なからず肩に掛かっていたことでしょう。

貴乃花の横綱昇進時の口上には「不惜身命(ふしゃくしんみょう)」という言葉が入っていました。これは法華経にある仏語で、仏道のためには身命を惜しまないということです。横綱は位が下がることとはなく、後がない立場です。今この一番に全力を尽くすことは勿論のこと、命をかける思いで立ち向かうのだ、という覚悟が求められます。

稀勢の里とて、けがさえしなければ、横綱としてもっと力を発揮できたはずなのにと、どれだほど悔しかったことでしょう。それでも、引退の弁は「私の相撲人生において、一片の悔いもございません」というものでした。

2年前の絶体絶命からの逆転優勝は、まさにこれで命が絶えてもかまわないという覚悟がもたらした結果でしょう。17年間の現役生活で、自他ともに認める最も輝いた瞬間を持った人に、悔いがあるはずはないと納得しました。私たちの命もやり直しがきかないという点では、後がない横綱と同じですが、果たして人生の引退の時、一片の悔いもないと言いきれるでしょうか。

それでは又、2月1日よりお耳にかかりましょう。