テレホン法話 一覧

【第1138話】 「夢でない目標」 2019(令和元)年8月1日~10日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1138話です。

「退路を断つ」という言葉があります。逃げ道を作らない、言い訳をしないということでもあるでしょう。そんな思いをした、6月から約2カ月に亘って挑戦した、徳泉寺復興の仕上げとしてのクラウドファンディンでした。インターネットを介しての資金勧募という全く新しい分野に、逃げ道はふさわしくないのです。

夢物語を語って結果が伴わなくとも、それは夢だからという逃げ道があります。しっかりとした目標を立てれば、何が何でもそこに向かって進むだけです。それでも目標に達しないことはあります。その時は素直に力の及ばなかったことを認め、反省して次なる目標に向かうという姿勢ができます。

先ずは、どんな目的でどのくらいの資金が必要であるかを、訴えます。ただ支援してくださいでは、誰も見向きはしません。みなさんから共感されるような物語が必要です。津波で流された徳泉寺の復興を「はがき一文字写経」で実現するというのは、夢のようですが、物語を感じさせます。今回の資金勧募は、「はがき一文字写経」の納経いただいた全国の約2000人の方に、恩返しの意味を込めて、震災と復興までの過程をまとめた復興誌を製作し配布するためのものです。総額200万円以上の経費がかかりますが、先ず、150万円という目標額を設定しました。そして、期間は6月3日~7月31日の午後11時までということです。

ここでのシステムは、ALL or nothing といって、期間内に目標額に1円でも足りない場合は成立せず、ご支援いただいた方にすべて返金して、実行者の手元には何も残りません。ただその期間の努力が水の泡となるだけです。数字は非情ですが、一番分かり易いとも言えます。毎日残り日数と共に、入ってきた支援金額が公開されます。日々、震災当時のことやこれまでの汗と涙のことを、物語のように語り続け、みなさんに関心を寄せていただきました。

おかげさまで、第一目標は1カ月かからずに達成できました。すると、ネクストゴールと言って、更に目標を増額して、支援の呼びかけができます。いずれにしても後がないという強い気持ちで、目標に向かうだけでした。何とかネクストゴールの200万円も大幅に超えることができました。

今回のことは、資金勧募が第一の目的ではありましたが、今一度東日本大震災を忘れないでというメッセージも発したかったのです。このクラウドファンディングのサイトに、延べ1600人を超える方がアクセスし、その半数近くが20代から30代の人でした。震災当時はまだ若くて、或いは被災地から遠いところに住んでいて、惨状に対する現実味が感じられない人も多かったかもしれません。私でさえ震災のことが夢だったらと思ったこともありました。この度ご縁をいただいた若者たちが、復興を夢物語に終わらせてはいけないと、これからも伝え続けてほしいと、夢でなく思っています。

それでは又、8月11日よりお耳にかかりましょう。

【第1137話】 「月とスッポン」 2019(令和元)年7月21日~31日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1137話です。

「一人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては大きな飛躍である」月の表面を歩いた史上初の人類となったアームストロング船長の言葉です。ちょうど50年前の1969年7月20日に、アメリカの宇宙飛行船アポロ11号が月面着陸した時のことです。当時の写真では、地球以外の地面に記した人類初の足跡がくっきりと映っています。そこは砂浜のように見えました。

さて、私もここがほんとうに地球なのかと、思ったことがあります。あの東日本大震災です。誰も予期していない、誰の想定をも超えた惨状は、大袈裟ではなく、どこかよその星で起きた出来事に思えました。

私が最初に聴いた地震情報では、6メートルの津波が来るということでした。しかし山元町を襲った大津波の最大の高さは、12.2メートルです。浸水面積は町全体の約37パーセントで、居住地域に限れば、50パーセント以上が浸水しているのです。流出した家屋は一千棟を超えています。

震災から1週間後、ようやく車を走らせることができました。JRの線路も流され、逆さまになった家や、自家用車やトラクター、洗濯機やテレビ、靴やアルバムなど日常の断面が無残な姿を晒していました。もはや人が住める世界ではなくなったと思ったほどでした。

その間を縫って、もうひとつの住職地徳泉寺に辿り着きました。そこは海から300メートルで、県道から200メートルほど海側に入ったところにあります。県道から先は、車では行けませんでした。まるで砂浜状態なのです。あまりにも海から近いせいか、瓦礫など何もないのです。車から降りて歩き始めました。異次元の世界に踏み込むような心境で。

境内に着いてみれば、本堂も仏具もすっかりなくなっていました。墓石はすべてなぎ倒され、砂に埋もれていました。しかし、足元の白い砂浜と空の青さがあまりにきれいでした。悲壮感が湧いてこないのです。あれで瓦礫が散乱していたら、落ち込んでいたかもしれません。サッパリしすぎた光景は、「放てば手に満つ」の想いを抱かせてくれました。もはや失うものは何もないのですから。

あれから8年4カ月が経ち、徳泉寺復興の姿が見え始めた今日この頃。50年前の人類初の月面着陸に重ね合わせている自分がいます。県道から砂浜に踏み込んだあの一歩は、私にとっては月の世界を歩くようなものでした。異次元の世界でも夢物語を描いてみよう。やがて「はがき一文字写経」で本堂再建という発願になり、日本中から寄せられた写経のおかげで実現に向かっています。アームストロング船長の一歩とは月とスッポンの差はありますが、徳泉寺にとっては大きな飛躍です。

ここでお知らせいたします。徳泉寺復興の仕上げとして復興誌『青空があるじゃないか』製作のためのクラウドファンディングを展開中です。「レディーフォー徳泉寺」で検索してみて下さい。

【詳細はコチラ】

それでは又、8月1日よりお耳にかかりましょう。

【第1136話】 「迷う紫陽花」 2019(令和元)年7月11日~20日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1136話です。

梅雨の真っ只中ですが、インドでも同じように夏の雨季の時期があって、その間僧侶は外出をすると、草木や虫などを踏み殺すということで、一カ所に留まって修行しました。それを安居(あんご)といいます。安心の「安」と居住の「居」と書きます。現在でも我々が道場に籠って修行することを、安居と言っています。

さて、どうして安居修行するかということです。現代においては、僧侶として一人前の資格を得るため、ということがあるでしょう。それを否定はできませんが、本来は出家して道を求めて、多くの修行僧と切磋琢磨して、悟りを得るという大きな志を抱いて精進することです。

修行道場でいささかの安居経験がある私ですが、まさに人生の中における様々な経験のひとつというほどのものです。経験の域を超えた「生涯安居」と言えるものではありません。貴重な経験だったとはいえ、あれから数十年の歳月が流れました。もはや悟りの「さ」の字も、日常生活には反映されていません。

そんな私ですが、誤解を恐れずに言えば、悟りの一面を次のように捉えています。「生きていることは迷いであり 死んだ時が悟りだ」私たちは1日24時間、1年365日迷わない時はありません。朝になってもっと寝ていたい、夜はいつまでも起きていたい、好きだ嫌いだ、ごはんよりパンが食べたい、等々きりがありません。そして人生最期にして最大の迷いは、生きていたい死にたくないということではないでしょうか。

迷いに迷い、欲や煩悩に振り回されての我がままな日々を、何十年過ごそうとも、必ずや死ぬ時がやってきます。かなり即物的は言い方になりますが、死んだ肉体に痛いも痒いもなく、好きだ嫌いだという心の葛藤もなくなるでしょう。迷いがなくなったということでは、悟りと言いたいのです。

勿論、生きてくと言うことはそんなに単純なことではありません。迷うということは選ぶということ、選ぶには知恵と力が必要になります。その過程がその人の人生に彩を与えてくれるのでしょう。次のような俗謡があります。「迷う紫陽花 七色変わる 色が定まりゃ 花が散る」迷い悩みながら過ごしていても、そのうち自分の人生はこの色で良かったと思える時が来ることを信じましょう。安居経験者の私でも迷いは消えていません。ただ紫陽花の色の変化を愛でる心が、年々培われているような気がします。

ここでお知らせいたします。徳泉寺復興の仕上げとして復興誌『青空があるじゃないか』制作のためのクラウドファンディングを展開中です。「レディーフォー徳泉寺」で検索してみて下さい。

【詳細はコチラ】

また6月のカンボジア・エコー募金は、127回×3円で381円でした。ありがとうございました。

それでは又、7月21日よりお耳にかかりましょう。

【第1135話】 「毛がない本尊」 2019(令和元)年7月1日~10日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1135話です。

東日本大震災で、本堂等すべてが流された徳泉寺の本尊・お釈迦さまは、奇跡的に無事発見されました。幸いなことに、徳泉寺の本寺である徳本寺の本堂で仮安置されることになりました。そして奇跡の本尊「一心本尊」さまが、全国デビューしたのは、平成25年12月31日のこと。NHKの看板番組「ゆく年くる年」によってです。

仮安置されている徳本寺から、除夜の鐘の中継放送があった折に、山元町の特産品であるいちごと共に紹介されました。奇跡的に発見された一心本尊と、大打撃を受けながらも見事復活した真っ赤ないちごが、画面いっぱいに映し出されました。各地を結んでの年末年始のワンシーンですから、わずか2分20秒の映像でしたが、被災地も立ち直ってきたぞというアピールはできたような気がします。大震災から1027日のことです。

その本尊さまですが、詳細についての記録は元々ありませんでした。古さは感じられず、現代のものかもしれません。台座・光背・脇侍は流されて不明です。本尊さま本体の金箔や塗りは剥げて、多少傷はついてしまいました。頭部を見て誰もが、震災のためですかと言います。お釈迦さまの頭は、縮れて渦巻いた螺髪(らほつ)という髪型で、頭頂が肉(にっ)髻(けい)といって、少し盛り上がっているものです。ところが一心本尊さまは、肉髻の部分に螺髪がなく無毛なのです。髪の毛の一部が何らかの影響でなくなってしまったかのようです。

確かに珍しいお姿ではありますが、津波の影響でも何でもありません。私の知る範囲では、東京・目黒の五百羅漢寺の本尊のお釈迦さまが、同じように肉髻に髪の毛はありません。五百羅漢寺によれば、この像を造った松雲元慶は黄檗宗の方で、中国禅宗様式に影響を受けた作風だといいます。また奈良国立博物館にある南北朝時代の作の出山(しゅっせん)釈迦(しゃか)立像(りゅうぞう)(6年間の苦行林での修行後に山を下りてくる釈迦の姿)も、同じように髪の毛のない肉髻になっています。

肉髻に髪の毛のあるなしはともかく、肉髻はお釈迦さまの徳相を表す三十二相のひとつです。悟りに達した証と頭脳明晰さを示しているといわれます。その上、徳泉寺の一心本尊さまは、千年に一度ともいわれる災難を逃れて、世の人々の無難無災を一心に願う奇跡の仏さまです。特に「みんな怪我(毛が)なく」無事でありますようにと一心に祈っていると思ってください。

ここでお知らせいたします。徳泉寺復興の仕上げとして復興誌『青空があるじゃないか』制作のためのクラウドファンディングを展開中です。「レディーフォー徳泉寺」で検索してみて下さい。

【詳細はコチラ】

それでは又、7月11日よりお耳にかかりましょう。

【第1134話】 「虹梁」 2019(令和元)年6月21日-30日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1134話です。

「犬走り」や「鴨居」「蝶つがい」など、生き物の名前を入れて、建物を造っている日本建築にゆかしさを感じます。更に、寺院建築には、虹の梁と書いて「虹梁」と呼ばれる部分があります。柱と柱の間に渡される梁の一種で、緩やかに湾曲した形になっています。まるで、虹が架かっているかのようです。確かに、虹梁はただ弓のように反っているというだけでなく、何がしかの彫刻や彩色が施してあり、見栄えのするものです。

梁ですから、建築の構造上、屋根などの重さを支えるものでなければなりません。加えて、本堂建築などでみられる梁は、寺という空間を荘厳する重要な部分でもあるのでしょう。それが虹梁というふうに進化してきたのかもしれません。特に、高低差のある柱間に渡される梁は、海老のように湾曲しているので、海老虹梁と呼ばれます。まさに宮大工の腕の見せ所でしょう。

さて、東日本大震災で流された徳泉寺本堂も、多くのみなさまのご支援のおかげで、先月上棟式まで漕ぎつけることができました。本堂そのものは、5間四方ですので、そんなに大きなものではありません。しかし、総青森ヒバ造りで、そこそこに本堂の体裁は保っています。本堂中央の大間というところは、4本の虹梁で囲まれています。

その虹梁を仰いで思い起こしました。大震災の後、何もかもなくなった徳泉寺の跡地に立った時のことです。即座に「もはや本堂を建てることはできないだろう。青空寺院という生き方を模索すべきかもしれない」と覚悟しました。事実、ほんとうに見事な青空が広がっていたのですから。でも、すぐ思い直しました。まだこんな青空が見られるなら、青空が似合う本堂を建てるという夢を持ち続けてもいいのではないかと。

勿論、夢と言っただけでは、ほんとうに夢で終わってしまいます。秘かに目標に格上げしました。何年かかろうが、どんな形であろと本堂は建てよう。そうしたら、計画が湧き上がってきました。「はがき一文字写経」による復興です。それでも、虹梁のある本格的本堂までは思い至らず、虹梁は夢の世界でした。

それが今、虹梁の下に立ち、ある言葉をかみしめています。「雨が降らなければ 虹は架からない」。この復興まで、どれほどの雨が降ったことか、いやその前に、あれだけの大震災があったということが始まりです。それでも、目標を掲げて、止まない雨はないと信じていれば、虹は架かるということを、文字通り虹梁が教えてくれました。

ここでお知らせいたします。徳泉寺復興の仕上げとして復興誌『青空があるじゃないか』制作のためのクラウドファンディングを展開中です。「レディーフォー徳泉寺」で検索してみて下さい。

【詳細はコチラ】

それでは又、7月1日よりお耳にかかりましょう。

【第1133話】 「ネット勧進」 2019(令和元)年6月11日~20日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1133話です。

東京の目黒不動のそばに、五百羅漢寺というお寺があります。当初は名前の通り、五百体の羅漢像がありました。現存するのは305体ですが、ひな壇にずらりと並んだ羅漢像を拝むと、実に壮観です。羅漢とは悟りをひらいた高僧のことです。この羅漢像はたった一人の手でで彫り上げられました。元禄時代の僧侶で仏師でもあった松雲元慶が、十数年の歳月をかけて成し遂げた大事業です。そのために、江戸の町を托鉢をして浄財を集めるという勧進も続けたのです。こうして元禄8年五百羅漢寺を開かれました。松雲は生涯で700体を超える仏像を彫ったといわれます。

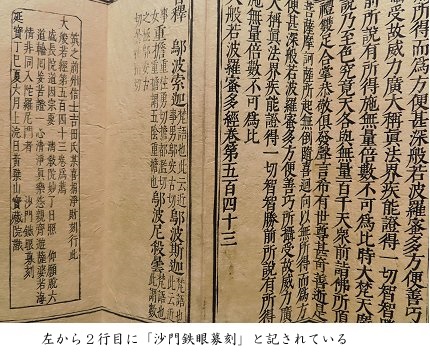

その松雲が師と仰いだのは、鉄眼道光です。五百羅漢寺を開くときには亡くなっていましたが、松雲は自分を第一代とはせずに、鉄眼を勧請して開山としました。鉄眼は江戸時代初めの寛文4年に「日本に仏教がもたらされてから、千年以上になるが、重要な仏教聖典の集成である大蔵経が一度も刊行されていない。何としてもこれを刊行して仏の教えを広めよう」と発願しました。

当時は版木による印刷です。大蔵経は約7千巻あり、版木の数にして6万枚にもなります。気の遠くなるような難事業です。しかし、どんな困難にも屈しないという決意の下、十数年諸国を行脚して、人々に仏の教えを説きながら、大蔵経刊行のための浄財の勧進に力を尽くしました。

その間、2度の天災飢饉に見舞われ、経典刊行よりも人命救済が大事とばかり、せっかく集まった浄財を差し出します。この頃に松雲は鉄眼の弟子になっています。この師匠あってこの弟子です。鉄眼は度重なる困難をのり越え、とうとう大蔵経を刊行しました。大蔵経の中には大般若六百巻も含まれます。因みに徳本寺にある大般若経も鉄眼の作った版木によるものです。

鉄眼や松雲の勧進とは、まったく趣を異にしますが、現代の勧進といえば、クラウドファンディングです。インターネットを介して、自分が起案した事業を紹介し、賛同する不特定多数の人から資金を調達するというものです。アメリカで始まり、日本では東日本大震災があった2011年3月に、レディフォーという会社が始めています。

徳泉寺も「はがき一文字写経」の勧進で震災からの復興を目指しています。現在は復興の仕上げとしてクラウドファンディングでも勧進を試みています。復興への道のりを伝える記録誌『青空があるじゃないか』を刊行し、ご支援のみなさまに配布するという事業です。鉄眼の大蔵経刊行には及びもつきませんが、ネットという諸国を行脚しながら、今一度、震災のことに向き合っていただきたいという想いで、様々な情報を発信しつつ、支援を呼びかけています。そうしネット、肝心の資金が集まらないのです。「レディフォー一文字写経」で検索してみてください。

【詳細はコチラ】

ここでお知らせ致します。5月のカンボジア・エコー募金は、164回×3円で492円でした。あっこれも勧進のひとつですね。ありがとうございました。

それでは又、6月21日よりお耳にかかりましょう。

【第1132話】 「喜捨」 2019(令和元)年6月1日~10日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1132話です。

「断捨離」とは、モノへの執着を離れ、不要なモノを捨てるという考え方です。とは言っても、お金を落とす人はいても、お金を捨てる人はいないでしょう。ですが喜び捨てると書く「喜捨」という行為があります。進んで金銭などを寺や神社・困っている人に差し出すことです。

アメリカの資産家ロバート・スミスさんは、ある大学ののべ400人分に当たる卒業生全員の学生ローンを肩代わりすると表明しました。その額4千万ドル(約44億円)です。卒業生の多くは、3万~4万ドル(330万~440万円)の学生ローンを抱えているそうです。彼はアフリカ系出身です。アフリカ系の学生が中心のモアハウス大学の卒業式で、「この国で8世代暮らしてきた一家として、みなさんの乗る『バス』に少し燃料を入れよう」と粋な申し出をしたのです。

そう言えばアメリカの先住民の一族の長は、大事な判断の時、7代先の末裔(まつえい)にとって良いと思えば「イエス」、良くなければ「明日のためには良くてもノー」と答えるように義務づけられているとか。アフリカから来たであろうロバート・スミスさんの先祖は、どんな判断の下に「イエス」と言ったのでしょうか。その先祖の想いの先に彼が存在し、50億ドル(5500億円)の総資産を擁するまでになっています。そして彼は言います「善意をつないでほしい」と。

さて、時を同じくして、日本でも善意がつながった話があります。4月24日沖縄の高校2年生の崎元颯馬(そうま)さんは、伯父の葬儀で実家の島に帰るため、モノレールで那覇空港に向かっていました。途中で財布をなくしたことに気づきました。空港に着いても降りるに降りられず、座席で頭を抱えていました。たまたま乗り合わせた埼玉県の医師、狩野屋博さんが思わず声をかけました。飛行機の時間が迫っているのに、お金がなくて困っているという、なくしたお金は6万円。そのうち発車のベルが鳴ったため、6万円を手渡し先を急がせました。連絡先や名前も確認せずに。

高校生は無事葬儀に参列できた後、沖縄の新聞社に連絡して、「お礼がしたい」という顔写真付きの記事を掲載してもらいました。いきさつを聞いていた医師の同僚が、ネットでこの記事に気づき、狩野屋さんに伝えました。こうして、思わぬ出会いから約1カ月後の5月21日、狩野屋さんが沖縄の高校を訪れ、崎元さんと再会。なくした財布は別の駅で保管され、6万円は戻ったので、お金を返し、直接お礼を言うことができました。

不要なお金を持っている人はいません。それを喜捨できる人は極わずかです。44億円はけた外れで、自分と比較はできませんが、6万円ならどうでしょう。何の疑いも迷いもなく、見知らぬ人に差し出せるでしょうか。高校生とて、地獄で仏に会った思いで、どれほど有り難かったことか。何とかお礼を言いたいと願っていたのです。それも喜び感謝するという立派な「喜謝」と言えます。

それでは又、6月11日よりお耳にかかりましょう。

【第1131話】 「青空と上棟式」 2019(令和元)年5月21日~31日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1131話です。

その日は恨めしいほどの青空が広がっていました。東日本大震災から1週間経った3月18日、私はやっと兼務住職地である徳泉寺に辿り着きました。ここ山元町は未曾有の被害となり、海から300メートルの徳泉寺も、本堂等すべてが津波で流されていました。瓦礫ひとつ残っていない、白い砂浜状態でした。普段はこんな青空なのに、どうしてあれほどの震災が起きたのかと、嘆かずにはいられませんでした。

同時に「何だ青空があるじゃないか」と思ったことも事実です。何もかもなくなっても、青空には見捨てられていなぞという気持ちです。でも、世の中全体が、不安と恐怖と悲しみに覆われているときに、「青空があるから大丈夫」などと軽率なことは言えません。その言葉は封印しつつも、何とかなる、何とかしなければと心を奮い立たせました。

それからちょうど8年2カ月たったこの5月18日、恨めしい青空は、澄み渡った青空になっていました。徳泉寺の本堂客殿工事の上棟式が行われたのです。大震災1年後から全国の方に呼びかけた「はがき一文字写経」による徳泉寺復興が、実を結んだのです。北海道から沖縄まで、延べ2240人の方から、納経志納をいただきました。はがきの枚数で1900枚、納経料は3700万円を超えました。

ほとんどの方が、徳泉寺の「と」の字も知らないし、山元町も訪れたことがなかったことでしょう。しかし、あの惨状を知るにつけ、何かできることはないかという想いに駆られて、写経された方も多かったのかもしれません。ほんとうに有難いご縁に、ただただ感謝あるのみです。

上棟式は堂内において、工事の安全と速やかな完成を祈願する法要を行いました。その後屋外で古式ゆかしく、棟梁の音頭の下、参列者全員で紅白の綱を引き、棟木を上げる儀式。そして屋根のてっぺんに棟木を打ち付ける槌打(ついうち)の儀式と続きます。めでたく棟木が上がったところで、住職・総代・棟梁が足場にのぼり、餅とお金を撒きました。

屋根には五色幡など都合5本の柱が立っています。左右の柱には大きな弓矢が設置されています。向かって右の弓は、赤い弦で天に向かって弓を引いています。左の弓は、白い弦で地面に向かって弓を引いている姿です。これは天と地の悪魔を退治し、建物を守るためです。そして、悪魔を追い払ってそれで終わりではなく、これからも悪魔が怒り出さないようにと、鎮める意味で餅を供えます。それが餅撒きに繋がっているようです。

大震災ももしかした天と地の悪魔だったのでしょうか。でも上棟式で、見事に弓矢が放たれたので、もう大丈夫でしょう。何より本堂完成の暁には、餅ならぬ、一文字一文字のみなさまの写経がお供えされるのですから。五月晴れの上等な青空がもたらした上棟式でした。

それでは又、6月1日よりお耳にかかりましょう。

【第1130話】 「不便な人間」 2019(令和元)年5月11日~20日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1130話です。

「休めない 人が支える 10連休」と新聞の川柳欄にありました。日本のカレンダ―史上初めてかもしれない日本全国10連休といっても、それを丸々享受できた人は、どれだけいたのでしょう。休日を休日足らしめるためには、休む人以上に働く人がいなければ成り立ちません。

10連休どころではない年中無休で24時間営業していると言えば、コンビニエンスストアです。名前の通り確かに便利です。全国で郵便局の倍以上の5万5千店あるそうです。真夜中であれ早朝であれ、ちょっと出かけて行って、たいていの用は済ませることができます。勿論無人営業ではないので、常に誰かは店にいるわけです。

コンビニ大手のセブンーイレブンは、朝7時から夜11時の営業で始めたのでその名前になりました。44年前に24時間営業を始め、その後他社も含めて全国に広がりました。今私たちはどっぷりとその便利さに浸っています。しかし、それは自然の営みとは言い難いところがあります。ここにきて、24時間も店を開けている必要があるのかという意見が出てきました。直接的原因はアルバイトを集めにくくなった上、時給も高くなりコンビニの経営が苦しくなってきたからです。人手不足を補うため、店主自らが長時間店に立っても、休みなしでは限界があります。

コンビニの最大の目玉は24時間年中無休ということです。実は世論調査によれば、コンビニ24時間営業は「不要」というのが62%で、「必要」の29%を大きく上回っています。ただし、若年層では「必要」が多数だったのに対して、40代以上は「必要でない」が多くを占めています。生まれた時から、24時間営業に接していれば、それが自然かもしれません。一方、成長過程で24時間に出会った年代は、それがなくても自然の姿であり、昼夜のけじめの大切さを知っています。

現代のわが国において、欠けているものは、計画性と緊張感です。コンビニがあると思えば、計画的に買い物はしなくなるし、調味料がなくなったらどうしようなどという緊張感も生まれないでしょう。なんでも当たり前と思っていると、想像力が衰えてきます。飛躍して聞えるかもしれませんが、想像力の欠如が子どもたちのいじめの遠因になっているような気がします。どこにもある、いつも開いてる、何でもある、そんな環境にいれば、少し遠い、ちょっと相手にされない、わずかに足りないという、些細なことにも我慢できない不便な人間になっても不思議はありません。便利なコンビニで一番の売れ筋は、「不便な人間」という生き物かもしれません。

ここでお知らせ致します。4月のカンボジア・エコー募金は、165回×3円で495円でした。ありがとうございました。

それでは又、5月21日よりお耳にかかりましょう。

【第1129話】 「令和に因み」 2019(令和元)年5月1日~10日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1129話です。

月を望むと書いて「望月」、満月のことです。そして陰暦の15日を望日(ぼうじつ)といいます。因みに1日は朔日で、ひと月が終わって暦の最初に戻った日を意味します。お寺では毎月朔望(さくもう)つまり1日と15日の朝には、祝祷諷経(しゅくとうふぎん)という特別なお勤めがあります。新月と満月という月の変化の節目に、心を新たにする意味合いもあるのかもしれません。

祝祷諷経は元々聖なる人を祝う「祝聖(しゅくしん)諷経」と称していました。その昔の中国で皇帝(天皇)の福寿長久を祝うお勤めでした。当時は皇帝が絶対的専制者であり、寺院も国家との良好な関係を保つことが必要だったからです。日本でもその名残を踏襲していた時代がありました。時の国家や権力者を仏と仰ぐような面が祝聖諷経にはありました。

しかし現代における祝祷諷経では、その内容が改められました。曹洞宗の本尊のお釈迦さま、両大本山の永平寺の道元禅師、總持寺の瑩山禅師を一仏両祖として崇めるという本来の宗教の姿にたち帰っています。更には「正法興隆 国土安穏 万邦和楽 諸縁吉祥」を専らに祈るというお唱えを致します。つまり、「仏の正しい教えが盛んになり この国が安らかで穏やかでありますように また 世界の国が和平の世を楽しめ すべてのことがらに幸いが訪れるように」と念じているのです。

さて、わが国は5月1日に「令和」と元号が改まりました。天皇の代替わりの時だけ改元する「一世一元」の制度に則り、新しい天皇の即位に伴うものです。元号の歴史を見れば、天皇の支配に服するという象徴的な意味合いがあるから、廃止した方がいいという意見もあります。しかし大方は、元号イコール天皇というより、元号イコール時代という感覚が強いと思われます。祝聖諷経と祝祷諷経の違いに似ています。

この度の令和という元号は、万葉集にある令月が引用のひとつになっています。「令」という字は「形がよい」という意味もあり、令月から望月をイメージでき、円かな心の象徴でしょうか。「和」は「風和らぎ」ということですが、平和でおだやかな暮らしができる世の中であって欲しい、という願いも込められていることでしょう。

1日が改元日ということで、国を挙げてお正月が来たかのようなお祝いムードです。ただお正月のような浮かれ方は、どうしても「三日坊主」なってしまいます。新元号で感じた新鮮さとおだやかな世を願うことを常に忘れてはいけません。三日坊主でないほんとうの和尚さんは、少なくとも毎月1日と15日には、祝祷諷経を勤めて、仏国土に暮らす人々の幸せを願っています。外見だけの改元に終わることなく、令和が良き時代だったと例えられる例話を、このテレホン法話でもたくさん紹介できるよう努めてまいります。

それでは又、5月11日よりお耳にかかりましょう。