テレホン法話 一覧

【第1168話】 「四十九日」 2020(令和2)年6月1日~10日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1168話です。

古代ローマにおける暦の起源は、月が新月、上弦、満月、下弦と7日毎に変化するところから来ています。仏教でもこれを取り入れて、人の死後次の「生(しょう)」を受けるまでの間、7日毎に変化が及ぶとされ、これを7回繰り返し、七×七=四十九日で、不安定な霊が次第になごんで祖霊にとけこむと説きます。

この四十九日間を「中陰(ちゅういん)」といいます。初七日(しょなのか)、二七日(ふたなのか)と、7日毎に特に懇ろにお参りをして、亡き人を偲び、冥福を祈ることが古来より行われてきました。これは喪に服する期間でもあるのです。すぐには死を受け入れられず、悲しみのあまり、普段のふるまいができかねることもあります。当然仕事も休み、家に籠り身を慎む意味で肉魚を断ち、精進潔斎をして、ひたすら供養の時を過ごします。

そして、中陰が満了して「満中陰」となり、喪に服することから解除される時です。食事も平常食に戻って精進明けとなるわけです。これより正常な生活に復帰しますという発表を兼ねて、「忌明け」「満中陰志」などと記して、供養の品をご縁の方に贈る習俗があります。

さて、現代においてこれほど厳密に四十九日の供養をできている人はどれほどいるでしょう。親が亡くなっても、会社の忌引きは一週間あるかなしでしょう。そんな社会にとんでもない「49日」が襲ってきました。新型コロナウイルス感染防止のための緊急事態宣言です。4月7日に首都圏を中心に出され、その後全国に及びました。そして5月25日に全国で解除となるまで、ちょうど49日間でした。

学校の休校、在宅勤務、外出自粛、他県をまたぐ往来の抑制、飲食店をはじめとする店の休業など、世の中の動きが大幅に制限されました。そして四十九日の7日毎の変化のように、これまでの日常生活や価値観の見直しをその都度迫られました。奇しくも古来の四十九日供養の疑似体験をするかのようでした。

緊急事態宣言で明らかになったように、本来あるべき四十九日供養の実践として、家に籠っていては、世の中は動かなくなるでしょう。しかし、こんな時だからこそという考えもあります。私の知人で親が亡くなった時、ほんとうに49日間毎食家族揃って精進の食事を続けた人がいます。ただ、子どもさんは学校で給食があるので、それは例外としたそうです。親の死は緊急事態であり日常生活が一変します。そしていつもと違う精進の食事という制限ゆえに、普段感じられないことを感じることもあるでしょう。知人は生涯でこんなに親のことや死ぬということを考えた時間はなかった。良い経験だったと言っていました。

緊急事態宣言の中で、これまでの日常の見直しや、制限の中での対応の可能性を見出している人もいることでしょう。いずれにしても、これからは精進することが始終苦(四十九)にならなくなれば幸いです。

それでは又、6月11日よりお耳にかかりましょう。

【第1167話】 「レインボーフラワー」 2020(令和2)年5月21日~31日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1167話です。

東日本大震災の時、桜が咲いたことさえ気づきませんでした。まして、被災地で花見をした人など誰もいなかったことでしょう。あれから9年、今年は新型コロナウイルス感染の予防のため、各地でお花見の自粛が求められました。

そんな中でも、感動的な花との出会いがありました。5月12日のこと、境内の池のほとりに、紫色の花が咲いているのに気が付きました。それはジャーマンアイリスという花で、奈良県の山本公子さんが、お持ちくださった球根を植えたものでした。山本さんは去年の5月12日に、旦那様と一緒にフェリーと電車を乗り継いで、奈良県から徳本寺にお出でなったのです。あれからちょうど一年経ったその日に、花が咲いたのですから、驚きです。

山本さんは東日本大震災の惨状をテレビで見て、辛かったろう、苦しかったろう、どんな言葉をかければいいのだろうと、ショックのあまり呆然とした日々を過ごしたと言います。ある時、近くの転法輪寺様で行われている、被災地支援のにぎり地蔵奉納の活動に参加しました。それは徳本寺の末寺で津波で流された徳泉寺復興の「はがき一文字写経」のご縁で、陶芸家が呼びかけた「一心地蔵」の奉納です。6センチほどの手を合わせた姿の地蔵さんを土をにぎって作り、窯で焼いて仕上げるのです。

「舎利礼文」というお経の76文字が、一体に一文字写経されて、76体が平成29年3月に奉納されました。勿論山本さんが作られた一体も含まれています。そして、いつの日にかお地蔵さんが奉納された寺をお参りしたいと強く願うようになり、昨年それが実現したというわけです。

被災地の復興を願い、遠くにいても忘れませんよというメッセージが込められた地蔵さんを、一つひとつ手作りし、そこに写経をして、奉納いただくだけでも、感謝しきれません。それなのに、わざわざ被災地まで足を延ばして、お参りくださったことに頭が下がる思いがしました。その上、一日も早く元の生活に戻れますようにとの祈りを込めてお持ちいただいたジャーマンアイリスです。

アイリスはギリシャ語の虹という意味で、ジャーマンアイリスはレインボーフラワーとも呼ばれています。山本さんの祈りが通じたのでしょう。遥か奈良県から宮城県に虹を架けたかのように、ジャーマンアイリスは花を咲かせました。

良寛さんの言葉に「花は無心にして蝶を招き 蝶は無心にして花を尋ぬ」というのがあります。山本さんは被災地の人々にかける言葉がなかったと言いますが、百万語にも匹敵する被災地に架ける虹の花を咲かせて下さいました。その花は蝶という復興を招きました。私たちも復興したことに驕らず、おかげを想い、今度は私たちもどこかに花を咲かせられるようでありたいと無心に願っています。

それでは又、6月1日よりお耳にかかりましょう。

【第1166話】 「横並びの食事」 2020(令和2)年5月11日~20日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1166話です。

修行僧は非日常の世界に生きているようなものです。修行道場には三黙道場なるところがあります。お話をしてはならない3つの場所です。東司(とうす)・浴司(よくす)・僧堂、いわゆるトイレとお風呂と坐禅をするところです。トイレは一人の世界に浸るとして、お風呂では、鼻歌も歌えない窮屈さ、坐禅はまさに沈黙の世界です。

ところで、僧堂は坐禅ばかりではなく、食事をする食堂にもなり、就寝もするところです。「起きて半畳 寝て一畳」という畳一枚が、修行僧の世界です。当然すべて無言の行です。食事は横並びで、坐禅の姿勢でいただきます。係の和尚さんが、給仕してくれますので、大皿から取り分けるということはありません。とは言っても、朝はお粥・ごま塩・漬物、昼と夜はごはん・味噌汁・漬物それに精進の煮つけなどが一品添えられることもあります。食事にまつわるお経を唱える以外は、口を利くことは許されません。食事は楽しみではなく、修行そのものです。

さて、新型コロナウイルス感染に関して政府の専門家会議は、感染の広がりを長期的に防ぐための「新しい生活様式」の具体例を示しました。密集・密接・密閉のいわゆる「3密」の回避や人との間隔はできるだけ2mはとることなどです。その中で食事の時は、料理は大皿は避けて個々に揃え、対面ではなく横並びで座りましょう、とあります。要するに、食べることに集中して、あまりお話はしないようにということでしょうか。まるで修行僧です。

確かに、テレビを見ながら食事をするとか、うまいのまずいのと言いながら、箸をつけていくのは、食事を作ってくれた人にも、食材そのものにも失礼に当たります。食事の究極の目的は、我が命を養うことです。そのために、どれだけの命が提供されているかということに、思いを致さなければなりません。だから食事の前に感謝の気持ちで手を合わせ、食材になっているあなたの命を私の命にさせて「いただきます」と言うのです。

コロナ騒動前であれば、私も得々と食事作法の一環として、そんなことをお話したことでしょう。勿論今もその心とするところは何ら揺るぎはありません。気になるのは横並びの食事風景です。修行時代の辛さを思い出すから言うわけではありませんが、あれほど寒々しい光景はありません。何が面白くて、黙々と食べ物を口に運んでいるんだという雰囲気です。あくまでも非日常の世界を生き抜くための暫定措置であると思ってください。ウイルス感染の心配がなくなっても、横並びの食事が、日常化しているということのないようにしましょう。

「しあわせは 春の桜に秋の月 親子そろって 三度喰う飯」。これこそが日常の風景でしょう。えっ、コロナ騒動前から、我が家では家族揃って食事なんかしてませんよ、ですって!?。それは修行道場以上ですね。ご家族の方に同情します。

ここでお知らせいたします。4月のカンボジアエコー募金は、196回×3円で588円でした。ありがとうございました。それでは又、5月21日よりお耳にかかりましょう。

僧堂(大本山總持寺)で食事前のお唱え

【第1165話】 「息災」 2020(令和2)年5月1日~10日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1165話です。

出家と家出は漢字を並べ替えただけですが、内容は全く違います。同じことがホームステイとステイホームにも言えます。語学留学でホームステイできれば息抜きにもなるかもしれませんが、コロナウイルス感染防止のためのステイホームでは、息が詰まります。

緊急事態宣言は普段意識しないことを意識する機会となりました。普通に学校に行ける、仕事ができるという当たり前の生活が、どれほど有り難いかを思い知らされました。それと同じように、普段は息をすることを意識して生きてはいません。息が詰まりそうな毎日ですが、こんな時だからこそ、ご自分の呼吸に向き合うひとときを持ちましょう。

それにはお釈迦さまから伝わっている坐禅が一番です。坐禅というと、足を組んで痛そうだとか、じっとしているのが辛そうと思われがちです。でも肝心なことは呼吸法ですが、それに至るまでの姿勢も大事ですので簡単に説明します。座布団を二つ折りにしてお尻に敷き、壁に向かって坐ります。両足を交互に組んで、腿の上に足首を置きます。両足がきつければ片足だけでも構いません。両膝が畳に着くようにして下さい。右手を下、左手を上にして4本指を重ね、両親指を軽く付けて卵の形を作り、へその下に置きます。法界定印(ほっかいじょういん)という印を結んでいる姿です。背筋を伸ばし、顎を引き、目はつぶらず、斜め45度くらいに視線を落とす感じです。

いよいよ呼吸法です。たとえば「深呼吸」と言われると、吸うことから始めますが、呼吸の呼は呼ぶという字で、息を吐くことを意味します。ですから息を吐いてから吸うのが、本来の呼吸です。坐禅の時も、先ず息を吐き、吐いた勢いで吸い込みます。私たちは腹に一物、肩に荷物を抱えて、悩み苦しみを自ら招いているようなところがあります。それらを吐き出すつもりで、本来の呼吸をしましょう。

普段の呼吸は3秒に1回、つまり1分間に20回くらいだそうです。坐禅では1回が20秒で、1分間に3回くらいが理想です。初心者はそこまでは無理としても、できるだけ長く吐いてゆっくり吸うように心がけてください。意識は法界定印に集中させ、雑念が浮かんだり、物音が聞こえても、相手にせず邪魔にもしないで、ひたすらに坐り続けます。1日に10分くらいから始めて、だんだん伸ばしていきましょう。30分間くらい続けられれば、自分の呼吸にだけ集中でき、雑念に囚われなくなります。

何の彼の言っても、この一息が生きている何よりの証であり、過ぎた一息は戻せず、次の一息の保証もどこにもない事を納得できます。息には、やすむ・やめるという意味もあります。無病息災の息災は仏の力で災いを止めるということです。坐禅に親しみ、一息になりきり、「息災」ならんご時世の1日も早く訪れることを願いましょう。

それでは又、5月11日よりお耳にかかりましょう。

【第1164話】 「蝶を追いかけて」 2020(令和2)年4月21日~30日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1164話です。

昨年、リチウムイオン電池の開発でノーベル化学賞を受賞した吉野彰さんの信条は、「柔軟心と執着心」だそうです。頭の柔らかさをもって事にあたり、最後まで諦めずに事を成し遂げるという心構えでしょうか。

吉野さんが小学4年生の時の担任は、女性の方で学生時代に化学を専攻していました。その先生に、英国の科学者ファラデーの「ロウソクの科学」という本を薦められました。「ロウソクはなぜ燃えるのか、炎はなぜ黄色いのかといった内容で、子ども心に化学はおもしろそうだ」と思ったのです。好きこそものの上手なれで、関心を抱いたことが、どんどん得意分野になっていきました。身の回りの素材で「実験」に熱が入っていきます。トイレの洗浄用に置いてある塩酸を、近くで拾った鉄の塊にかけては、ボコボコと出る泡を見て面白がるという風にです。順調に化学が得意科目になり、京都大では、当時、花形だった石油化学を専攻します。

しかし、順調に化学を勉強したかといえばそうではありません。専門以外の知識も身に着けようと、教養課程の2年間は考古学に打ち込みます。「石油化学が最先端なら、一番古い歴史、考古学をやってみよう」と考えたところが並ではありません。全く異なる分野でも、考古学と化学は似たところがあると言います。文字がない時代、頼りになるのは出土した土器などの物的証拠。言葉の解釈ができない分、物証を積み重ねていくしかありません。事実に対して非常に謙虚な、実験科学のようなものだとか。ここで培ったことが、後々の研究開発に非常に役に立ったそうです。

「天才とは 蝶を追いかけて 山頂まで登ってしまう 少年のことである」アメリカの作家スタインベックの言葉です。「ロウソクの科学」という一冊の本に魅せられた吉野少年は、とうとうノーベル賞という山頂を極めたのです。

さて新型コロナウイルスの治療薬を発見したらノーベル賞ものかもしれません。しかし、まだしばらくは辛抱しなければならないようです。現在、世界中で15億人の子どもたちが、学校に通えない状況にあります。子どもも先生も体験したことのない環境での勉強は、不安です。でも吉野少年と同じように、やわらかな頭の持ち主の子どもさんたちに期待します。

禅の言葉に「柔軟な心」と書いて「柔軟心(にゅうなんしん)」というのがあります。凝り固まらず、固定観念にとらわれない心の持ちようを言います。勉強は学校という空間で、机に向かってするだけではありません。自分が好きだと思う蝶が、春風と戯れ始めています。それを探しに出かける日がきっと来ます。こんな歌でも歌いながらその日を待ちましょう。

「コロナ コロナ うつさず消えよ 今すぐ消えたら この世は春だ 学校通い 会社に勤め 学べよ遊べ 汗して笑おう」(「ちょうちょ」替え歌)

それでは又、5月1日よりお耳にかかりましょう。

製作者は法話の中で「ちょうちょ」の替え歌を歌っている早坂晶子です

【第1163話】 「修行とコロナ」 2020(令和2)年4月11日~20日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1163話です。

ひとつの部屋に押し込められて、お話しすることも許されず、最低でも1週間、そこで過ごさなければなりません。やっと部屋を出ることができても、更に100日間は、外部との接触を断たれて、自分と向き合う日々を送ります。

これは新型コロナウイルス感染防止のために、一定期間隔離されているとか非常事態宣言が出された状況を言っているのではありません。修行僧が本山で修行を始める時のことです。本山に着くと、玄関先でその志の固さを試される問答が何時間も行われます。やっと入門を許されても、旦過寮(たんがりょう)という部屋での1週間があります。何人かの修行僧と一緒ですが、私語は一切許されず、手洗いと食事以外は、ひたすら坐禅を続けます。

その期間を耐えると、先輩修行僧と一緒に行動できるようになります。ただ新米修行僧は百日禁足といって、百日間出歩くことを禁じられるのです。本山の外に出られないばかりか、外部から来た人との面会も、手紙や電話も許されません。新聞テレビなどに接することもできず、世の中で何が起きているのかわからない状態です。

おまけに、それまで娑婆世界で享受してきた酒やたばこは勿論、肉魚も御法度です。お粥やごはんに漬物程度の食事です。何の楽しみもありません。世間の雑事や情にほだされることなく、ひたすらに修行に励むための究極の環境とも言えます。

その経験をしても、この度のコロナ感染防止にまつわる外出自粛などは、異常事態です。修行の時は、1週間とか100日経てば、明らかに違う段階に進めるという希望がありました。コロナ感染は目に見えない、治療薬がない、収束の見通しが立たないから、どのように気持ちを保ち続けたらいいのか難しいところです。

世界中の人が未体験ゾーンに入っています。これまでの生活を見直さざるを得ない事態です。今まで普通にできたことを、我慢しなければならないこともあるでしょう。その時、不平不満を言うか、これまでの自分と現状の違いを冷静に見つめ直すことができるかで、次のステップが違ってきます。

私は修行の1カ月を過ぎたあたりから、五感が研ぎ澄まされたような感覚を覚えました。一番は嗅覚でした。参拝者の方とすれ違った時など、明らかに我々とは異なる世界の人だというのを、その匂いから感じました。その分自分が、本山の空気に染まってきたのだと自覚しました。余分なものが削ぎ落されて、今までの人生では感じられなかったことを、感じられるようになったのです。命を養う食事と呼吸ができる限りにおいては、何ら恐れることはないと肝が据わったつもりでした。しかし事ここにきて、マスクをしなければ呼吸もできない窮屈さを感じ、修行未熟を嘆いています。今一度、百日禁足の時を思い起こすコロナのでしょう。

ここでお知らせいたします。3月のカンボジアエコー募金は、207回×3円で621円でした。ありがとうございました。それでは又、4月21日よりお耳にかかりましょう。

【第1162話】 「ゾウさんの縁」 2020(令和2)年4月1日~10日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1162話です。

お釈迦さまの母マーヤ夫人(ぶにん)は、白い象が体の中に入る夢を見て、お釈迦さまを身ごもったと伝えられています。当時は白い象が夢の中に出てくるのは、尊い方が生まれる証と信じられていました。そして、出産のため里帰りをする途中、ルンビニーの花園で、にわかに産気づき、お釈迦さまをお産みになりました。2500年程前の4月8日のことです。

アジアでも象は神聖な動物で、豊作、成功、幸運の象徴と言われています。大きな体といい、長い鼻といい、何か得も言われぬ力を秘めている気がします。事実、マーヤ夫人から生まれたお釈迦さまは、すぐに「天上天下(てんじょうてんげ)唯我独尊(ゆいがどくそん)」と叫ばれました。「唯だ、我、独りとして、尊し」つまり、この世にあって、誰もがその人の命が一番尊いのだから、自分をいたわるように、他の人も大切にしなさいということでしょう。更に「三界皆苦(さんがいかいく)吾当安此(ごとうあんし)」とも続けられました。「三界は皆、苦しみだが、吾(わたし)が当にこれを安らかにせん」と言って、人々に安らぎと幸せをもたらすために、偉大な生涯を尽くされたお釈迦さまなのです。

お釈迦さまと象の因縁にあやかるかのように、シャンティ国際ボランティア会では、「あげあげゾウさんお守り」を作りました。カンボジアの小さな村のお母さんたちが、カンボジアシルクを使い、手仕事でひとつひとつ制作したものです。ゾウさんの一番の特徴である長い鼻が上を向いて、運気アップを象徴する姿になっています。それを私が気合を入れて御祈祷して、更なるご利益を念じています。「金運・縁結び・福寿・健康・学業」という5種類のお守りで、赤・白・ピンクなどきれいな彩の可愛らしいものです。1個500円でお授けしております。

先日、女の子がひとりでお参りに来ました。珍しいことだなと思ったら、ゾウさんをくださいというのです。その小学4年生は、先ず学業成就のお守りを求めました。それから、色のきれいさに惹かれたのか、ピンクのゾウさんを指し、これは何のお守りですかと聞きます。「これは縁結びで、良い人に巡り合えますようにというお守りだよ」と教えました。勿論、今はまだ必要ないかもしれないよ、という思いを込めたつもりです。ところが女の子は「家族も縁ですよね。良い家族でいられますように、私これを持っていたい」と言って、ピンクのゾウさんも、求めました。

なるほど、人はこの世に生まれて初めて結ぶ縁は、両親をはじめとする家族です。誰でもいつまでも安らかで幸せな家族でありたいと願っています。お釈迦さまもこの世に生まれた時、家族と縁ができました。但し、お釈迦さまが家族と思ったのは、この世の生きとし生けるすべての人のことです。今世界は、新型コロナウイルス感染の脅威に晒されています。世界がひとつの家族という思いで、どなたにも感染しないようにと願い、一人ひとりが慎んだ生活をすべき時でしょう。

それでは又、4月11日よりお耳にかかりましょう。

1162話「ゾウさんの縁」(アニメ版)

アニメ制作 藤川孝子

【第1161話】 「その始まり」 2020(令和2)年3月21日~31日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1161話です。

「ひとつの文字がその始まり・・・」という歌詞で始まる「ひとつの心」という歌で、コンサートの後半が始まりました。徳泉寺復興感謝祭5DAYSの第1日目のやなせななコンサートでのことです。それは東日本大震災から9年の3月11日に、津波で流出した徳泉寺本堂が再建された落慶法要の一環として行われました。

あの大災難の中、本堂再建を決意させたのは、流されても奇跡的に発見された本尊さまです。みなさんの拠り所になろうとする一心で踏みと止まったものと信じて、「一心本尊」と名付けました。それに因んで、一心に一文字をはがきに写経してもらう「はがき一文字写経」を展開し、その納経料で再建を目指してきたのです。

その始まりのひとつの文字を第一番目に寄せてくださったのは、永六輔さんでした。また写経のイメージソングとして私が作詞した「ひとつの心」に曲をつけ、全国で歌って写経を勧めてくださったのは、やなせななさんです。おふたりのお力添えのおかげで、全国47すべての都道府県の方から、写経が寄せられて、今日を迎えることができました。

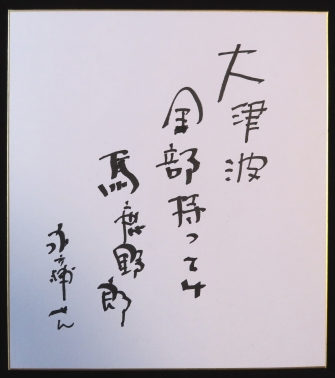

更に永さんは、「大津波 全部持ってけ 馬鹿野郎」という色紙も残してくださいました。私は落慶法要の挨拶で、その事を紹介しました。津波に対して腹の底から怒りを込めた言葉です。同時に、津波よ何もかも持って行ったつもりかもしれないが、どっこい希望を抱き夢を諦めない心までは流されないぞ。いつの日にか必ず復興してみせるとの決意が、その言葉の裏には込められていたはずです。

本堂が流された跡地に立った時は、ゼロからならぬ、マイナスからの出発だという思いでした。本尊さまが発見された時、やっとゼロになったかという気持ちでした。その後は、全国から寄せられる「はがき一文字写経」の一文字、一文字がプラスとして数えられるようになりました。そして本堂が建って、大きなプラス1を記すことができました。まさに復興のその先にスタートを切る位置(一)に着いたところです。

本堂の完成は、復興の過程としてのひとつの姿であり、それで終わりではありません。震災から9年は決して短い歳月ではありませんが、これから先は何十年もあるわけで、そこでどう生きるかかが、問われます。その事を模索する意味でも、感謝祭の5日間を通して、コンサートや写経会・坐禅会・アジアの子どもに絵本を贈るボランティア活動・法話ライブなどを試みてみました。

「ひとつの心」の3番の歌詞はこうです。「湧き上がる雲を従えて 祭りの賑わい 光る汗 よみがえる故郷に 笑顔が踊る」まさにこの日を予言したというより、素直な願いの気持ちを綴りました。湧き上がる雲のように、全国から寄せられた「はがき一文字写経」に見守られて、賑わいのある故郷の寺として、大震災を語り継ぎ、笑顔の人々が心をひとつにして手を合わせられるよう精進してまいります。

それでは又、4月1日よりお耳にかかりましょう。

【第1160話】 「かすり傷なんだから」 2020(令和2)年3月11日~20日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1160話です。

東日本大震災より9年が経ちました。1日1日はあっという間に過ぎてしまうのに、1年1年はとても長く感じられました。1日だけで振りかえると、1ミリも復興に進んでいないのに、もう日が暮れたというもどかしさがありました。1年毎に被災地を見渡せば、あと何年経ったら普通の生活に戻れるのだろうという不安が募りました。

9年を迎えて思わず出た言葉は「苦節9年」です。達磨さんの「面壁9年」を捩(もじ)ったものです。達磨さんは今から1600年程前のインドの方で、お釈迦さまの教えを受け継ぎ、28代目の祖師となられました。その教えを伝えようと、中国に渡ります。しかし、当時の中国では、達磨さんの教えが受け入れられる状況ではありませんでした。諦めて山に籠り、壁に向かって坐禅すること9年に及びました。

面壁という言葉は、坐禅をすることを意味します。更に「面壁9年」となると、一念を貫き通すという思いも込められます。確かに達磨さんは坐禅を通して真の仏法を広められ、中国での禅宗の初祖となります。その坐禅をしている達磨さんの下に、ある雪の日、神光(じんこう)という坊さんがやってきて、弟子入りを志願します。しかし、なかなか弟子入りを許されません。そこで神光は、左腕を肘から斬り落として、達磨さんの前に差し出し、決意のほどを示します。とうとう達磨さんは入門を許可しました。後に名前を「慧可(えか)」と改めて、達磨さんの教えを受け継ぎ、中国の禅宗の2代目となります。

肘を断ってまで教えを乞うという気迫は、この師匠にしてこの弟子ありというところです。命懸けで仏道を求めた姿です。腕が折れようとなかろうと、命がある限り、真の仏法を求めなければならないんだとの気概だったのでしょう。

さて、被災地の9年は、達磨さんや神光とはまた違った意味で、動じない心をもって復興に力を尽くさなねければなりませんでした。住み慣れた所が災害危険区域になり、新天地を求めなければならないなど、想定外の苦難が待っていました。しかし、命があれば何とかできる、何とかしなければとの思いで、誰もが経験したことのないような、復興への道のりを歩んできました。

震災で亡くなられた方は、復興に加担することはできません。死んだ人を思えば「死ぬこと以外はかすり傷」なんだから、命があれば、たとえ1日1ミリでも復興へ向かう可能性があると信じてきました。あの時、よもやこんなところでこんな風に死ぬとは思わなかったと無念の思いを抱きながら、ほんとうに死んでしまった方々に報いるには、復興する以外の選択肢はなかったのです。苦節9年で負ったかすり傷は、復興の勲章になったとしたら、私たちも被災地復興の初祖と言ってもいいでしょうか。

ここでお知らせいたします。2月のカンボジアエコー募金は、169回×3円で507円でした。ありがとうございました。

それでは又、3月21日よりお耳にかかりましょう。

【第1159話】 「月見草」 2020(令和2)年3月1日~10日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1159話です。

「月見草ここで折れてはおしまひよ」(飯島晴子)。月見草は夏の夕方に白く咲き始め、翌朝にしぼみます。咲いている時、誰にも見られずに、夜が明けて人目につくようになったのに花はないという。ここで折れてしまっては、その存在すら気づかれずに終わってしまいます。その点、ひまわりは燦燦とした太陽の下、堂々と咲き誇って存在感十分です。

野村克也さんが2月11日に84歳で亡くなりました。南海(現ソフトバンク)にテスト入団するも、戦後初の三冠王に輝くなど、強打者の捕手として活躍。選手兼監督として、パリーグ優勝もしています。その後、ロッテ、西武で「生涯一捕手」として、45歳まで現役を続けました。しかし、同時代には巨人の長嶋選手や王選手がいて、その活躍の陰であまり目立ちませんでした。そして「長嶋や王がヒマワリなら、おれはひっそりと日本海に咲く月見草」との名言を残しました。

現役通算3017試合、2901安打、657本塁打、1988打点というとんでもない数字を残しましたが、それでもすべて歴代2位の記録です。そういう巡り合わせは、野村さんの野球人生を象徴しています。しかし、「ここで折れてはおしまひよ」にならなかったのは、野村さんならではです。

監督になってその存在感は増すばかりでした。弱小球団に頭を使う野球を浸透させ、優勝に導きました。また戦力外の選手を復活させたりという手腕は、単に野球界での評価に留まらず、広く一般社会でも注目されました。もはやヒマワリになったかのようでした。楽天の監督に就任して、負けチームを日の当たるチームに育て、リーグ2位に押し上げるも引退させられました。翌年私たち曹洞宗亘理郡内寺院で、野村さんの講演会を催しました。案の定、もっと監督を続けていれば、優勝できたのにとぼやいていました。その年、楽天はまた最下位に戻ったのです。

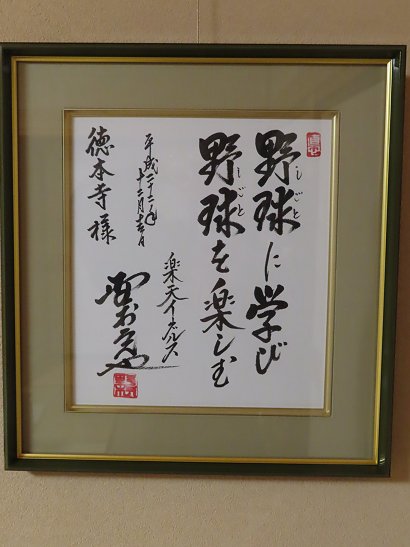

お願いした色紙には「野球に学び 野球を楽しむ」と墨書して下さいました。「野球」という字には、「しごと」とふり仮名が付いていました。野球を生業とすれば、仕事という意識をもって当然でしょう。仕事から学んで奥義を極めると、楽しいと思えるようになるのでしょうか。或いは、楽しみながら仕事ができれば、素直に学ぶことも見えてくるのかもしれません。

野村さんは選手としも監督としても、3000試合以上出場という、大リーグにもない記録を達成しています。監督としての成績は、1565勝1563敗で、2勝の勝ち越しです。というより、1500回以上負けても、そこで折れないで、負け数を超える勝ち星を目指した野球人生でした。結果、勝ち越したのです。私たちの人生にも、山ほどの良いことも悪いこともあります。最後に均(なら)して、ひとつでも勝ち越したと言えるようでありたいものです。

それでは又、3月11日よりお耳にかかりましょう。