テレホン法話 一覧

【第1188話】 「どっさりの砂」 2020(令和2)年12月21日~31日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1188話です。

どっさりとは数量が多いさまを言いますが、何グラム以上などという定義はないでしょう。それでもはやぶさ2が持ち帰った小さじ一杯ほどの砂を、どっさりだったと言わしめた背景に興味が湧きます。

宇宙航空研究開発機構の小惑星探査機はやぶさ2が、小惑星リュウグウからの砂の採取に成功しました。太陽系には、8つの惑星のほかにたくさんの小惑星があります。太陽が生まれるときに周りを回っていたチリが何度も衝突を繰り返し、くっついて大きくなったものです。それ自体が小さいため独自の活動があまりなく、太陽系が誕生した当時の姿をとどめている可能性が高いそうです。リュウグウの砂には、それを裏付ける情報があるかもしれないのです。

リュウグウは地球から約3.5億㎞ところに位置し、直径わずか900mです。2014年12月に飛び立ったはやぶさ2は、3年半かけ約30億㎞を飛びリュウグウに到着。岩だらけの小惑星に着陸できそうな場所を探して、データを精査すること4カ月。リュウグウは自転周期が約7時間半ですので、かなり高速で回転しています。そこの直径6メートルの平原に、昨年2月と7月に2回着陸し、砂を巻き上げる弾丸を発射して、砂を採取しました。そして12月6日、6年間2195日52億㎞の旅を終えて地球に帰還しました。

当初、採取する砂は0.1グラムを目標にしていました。「玉手箱」と言われるカプセルには、小さじ1杯ほどの黒い砂が確認でき、数グラムはあるようです。開けてびっくり玉手箱で、最大数ミリの砂もあるとか。はやぶさ2の時間空間を超えた遥かな旅路を思えば、砂の一粒一粒の価値は計り知れません。更にはこれから解明されるであろう、砂に秘められた宇宙の成り立ちや生命の起源に迫れるとすれば、小さじ一杯をどっさりと表現したのは、決して大袈裟ではないでしょう。

さて、お釈迦さまには小さじ一杯ならぬ「爪の上の砂」という話があります。ある時お釈迦さまはガンジス河のほとりで、一握りの砂を手のひらにのせ、弟子の阿難に次のように諭します。「ガンジス河の砂が地球上の生き物とすれば、人間に生まれる確率は手のひらの砂のようなものだ」。更にお釈迦さまは手のひらの砂を指でつまんで、親指の爪の上に載せて仰いました。「人間として生まれても、仏法に巡り合える人は、爪の上の砂程稀なのだ」。奇跡のようにして授かったこの命を、より一層輝かしいものにするには、仏の教えに目覚めることが肝要であるとのお示しでしょう。

12月8日に、はやぶさ2の「どっさりの砂」が、無事相模原市の宇宙航空研究開発機構に届けられました。奇しくもその日はお釈迦さまが、お悟りを開かれた日でもあります。お釈迦さまの爪の上の砂は、命の尊さに目覚めよと暗示しています。はやぶさ2の砂にも、宇宙の生命を暗示するものが含まれているような気がします。すなおにどっさりの成果を期待しつつ、宇宙の新しい年を迎えましょう。

それでは又、新年1月1日よりお耳にかかりましょう。

【第1187話】 「マスク托鉢」 2020(令和2)年12月11日~20日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1187話です。

「ギブアンドテイク」という英語は、お互いに利益を与え、利益を得ることを言います。托鉢もその根底にあるのはギブアンドテイクだと言ったら、お釈迦さまに叱られるでしょうか。

実は私たちが托鉢で浄財をいただく時、建て前としてはありがとうとは言いません。その代わり「財法二施 功徳無量 檀波羅蜜 具足円満(ざいほうにせ くどくむりょう だんばらみつ ぐそくえんまん)」という施財の偈を唱えます。財法二施とは、布施には二つあることを示します。財施と法施です。財施は一般的に僧侶に施す金品です。それに対して僧侶がお経を挙げ、教えを説くのが法施です。わかりやすく言えば、まさにギブアンドテイクなのです。

みなさんはどうして財を施す布施をするのかといえば、その功徳が無量と信じるからです。仏の教えに適った善行を積むことで、清々しい気持ちで毎日を暮らしたいという願いが、そこにはあります。檀波羅蜜の檀はダーナで布施のことです。波羅蜜は悟りに至るための修行を指します。施財の偈を要約すれば「財施法施共に功徳は無量で、布施こそが悟りに至る一番の修行であり、それが具わっていれば、すべての生き方が円満になりますよ」ということです。

さて、亘理郡内曹洞宗寺院青年会の恒例の行事である歳末扶け合い托鉢を、今年も12月7日に徳本寺界隈で行いました。昭和の終わりから30年以上続けています。東日本大震災の時は、さすがにできませんでしたが、今年はコロナ禍でもそれなりの対応をして実施しました。コロナ感染終息を念じての托鉢でもありましたが、正直言って、マスクをして歩きながらお経を唱えるのは辛いものです。それでも、浄財をいただくときは密にならざるを得ません。面と向かって施財の偈を唱えるのですから、外での行事とはいえ細心の注意を払いました。

コロナ以前から人口減が進み閑散とした地域ではありますが、有り難いことに今年は例年より多く浄財をいただきました。コロナにより自粛や巣ごもりが日常的になっている中で、みなさんは何かしら清々しいことを求めていたのかもしれません。マスクをしながらでも財法二施を行じるため、ひたすらお経を唱えて歩く姿に、我ながら清々しさを覚えました。浄財を喜捨して下さった方が、施財の偈を聴きながら手を合わせている姿は、更に清々しいものでした。そう浄財を施すことを、喜び捨てると書き、喜捨と言います。まさに清々しさの極みです。そういえば自動車を運転していた人が、わざわざ降りて喜捨して下さったこともありました。自動車でも喜捨(汽車)とはこれ如何に。「ギブアンドテイク」を「寄付安堵で行く(キフアンドデイク)」と読むが如し。寄付して安堵したら悟りに行くばかりとご理解ください。

ここでお知らせいたします。11月のカンボジアエコー募金は、225回×3円で675円でした。ありがとうございました。

それでは又、12月21日よりお耳にかかりましょう。

【第1186話】 「出山釈迦図」 2020(令和2)年12月1日~10日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1186話です。

12月8日はお釈迦さまがお悟りを開かれた日です。仏道が成就したということで成道会と言います。お釈迦さまは菩提樹の下で坐禅三昧になられてから8日目の朝、明けの明星をご覧になり、忽然として悟られました。

カピラ城の王子として生まれたお釈迦さまですが、幼少の頃から世の無常を儚んでおられました。29歳の時お城を飛び出し、修行の道を選びます。苦行林という山に籠り、他の修行者と一緒に難行苦行に勤しむこと6年間。しかし、不眠不休や断食など、いたずらに肉体を苛(さいな)むだけでは、悩みの根本的な解決には至らないことに気付き、山を下りる決意をします。その後坐禅三昧に入られたのです。

その山を下りるお釈迦さまのお姿を描いた「出山(しゅっさん・しゅっせん)釈迦図」というのがあります。痩せ衰えて骨と皮だけのお釈迦さまは、伸び放題の髭で、裸足で長い衣を引き摺るようにしています。この時点ではまだ悟りを開いていませんので、仏という存在ではありません。しかし、仏の特徴である白毫(びゃくごう)という眉間に光を放つ白い巻き毛や頭頂が少し盛り上がった肉髻(にっけい)などが描かれて、もはや通常の人間ではないことを暗示しています。

さて徳川家やそこにまつわる大名のお宝を所蔵する徳川美術館が名古屋にあります。そこで「出山釈迦図」を拝観する機会がありました。犬山城主9代目の成瀬正肥(まさみつ)所有の雪舟が描いたと伝えられているものです。普通お釈迦さまの髪型は、縮れて渦巻いた螺髪(らほつ)というものです。肉髻も螺髪のまま盛り上がっています。ところが出山の釈迦の肉髻には螺髪がなく、失礼ながら禿げているかのように見えます。雪舟の釈迦図もその通りでした。出山釈迦図の特徴ともいえます。厳しい苦行のせいではないのでしょうが、不思議です。ただ肉髻そのものは、超人的で頭脳明晰な証とされています。

戦国の武将も尊んだ出山の釈迦の魅力はどこにあったのでしょう。お釈迦さまが苦行を無益と感じたように、戦いの虚しさを一番感じていたのは武将かもしれません。戦いという山を下りて、お釈迦さまのような真の悟りを得たいと願ったのではないでしょうか。ほんとうのリーダーならば、誰もが心安らかに暮らせる穏やか国造りを目指すはずですから。

お釈迦さまのお悟りの内容は「草木国土悉皆成仏」と伝えられています。草木も国土も悉く皆ありのままの仏そのものだということです。突き詰めれば、この世の生きとし生けるものは仏しかいないということです。仏と仏が喧嘩するなどということはあり得ません。余談ですが、もしどうしても夫婦喧嘩をしなければならなくなったら、お互いは仏なのですから、先ず合掌してから始めましょう。

それでは又、12月11日よりお耳にかかりましょう。

【第1185話】 「雲の上の人」 2020(令和2)年11月21日~30日

住職が語る法話を聴くことができます

(竹に蝸牛の絵は禅師御染筆)

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1185話です。

本山では住職に相当する方を、禅師と言います。大本山總持寺には禅師が全国の僧侶や檀信徒と親しく接する紫雲台(しうんたい)という建物があります。そして紫雲台は禅師の尊称にもなっていて、紫雲台猊下とお呼びします。紫雲とは紫の雲で、仏がこの雲に乗って来迎すると言われるめでたいしるしです。まさに禅師は雲の上の人という存在なのです。

總持寺独住23世板橋興宗禅師が7月5日に94歳でお亡くなりになられました。11月9日・10日に本葬儀があり、私も葬儀における配役をいただき勤めてまいりました。大夜説教の中で板橋禅師を偲ぶエピソードが紹介されました。ある時全山作務という修行僧総出の掃除を行っていると、板橋禅師もひょっこり現れ、草取りをされたと言います。禅師は雲の上の人なのにです。よもやの行動にまわりはうろたえたそうです。またある時は、修行僧と一緒の飯台に着いて、食事を共にしたとか。

いかにも板橋禅師らしい話です。私が本山に修行に上った時は、板橋禅師はまだ禅師ではなく、修行僧を直接指導する立場の役でした。当時からとても気さくで、禅寺の指導者とは思えない程でした。しかし、こと坐禅においては、右に出る者はなく、時間を惜しんで、坐禅堂に向かうのでした。たまたま宮城県出身ということもあり、身内のように声をかけていただいた覚えがあります。

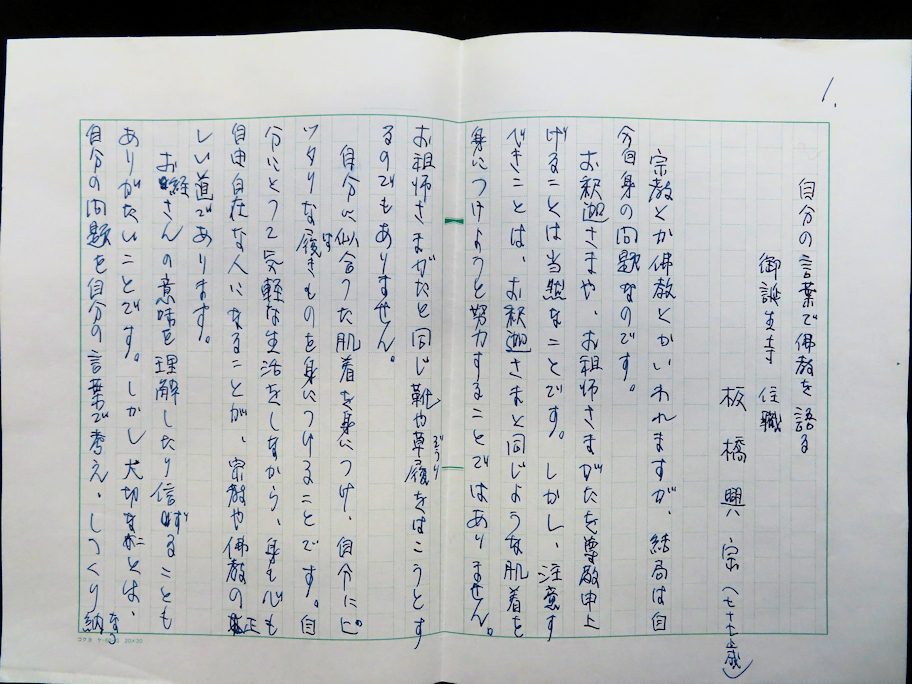

禅師になられてから、徳本寺には2度お出でいただきました。1度目は前住職の本葬儀の導師をお勤め願いました。2度目は私の住職就任の晋山式の時です。この時山門落慶法要もあり、その導師をお勤めいただきました。その法要を記念して、私は『無量僧談室』という本を出版しました。「僧談室」とは「僧の談和室」ということで、テレホン法話をはじめとする、私の話したことや、書き散らかしたものを集めた本です。その本に、板橋禅師より身に余る序文を賜るという光栄に与(あずか)りました。

その冒頭はこうです。「お釈迦さまや、お祖師さまがたを尊敬申し上げることは当然なことです。しかし、注意すべきことは、お釈迦さまと同じような肌着を身に着けようと努力することではありません。お祖師さまがたと同じ靴や草履(ぞうり)を履こうとするのでもありません。自分に合った肌着を身に着け、自分にピッタリな履きものを身につけることです。自分にとって気楽な生活をしながら、身も心も自由自在な人になることが、宗教や佛教の正しい道であります」

雲の上の人になられても、その事に囚われず、自分に合った修行に親しまれたのです。雲のように心はどこまでも自由自在な禅師でした。遺偈という最後に残されたお言葉は「閑月一路 遊化無邊」と結ばれていました。閑月は禅師の号です。遊化(ゆげ)とは、人々に教えを説くために自在に歩くことを言います。自分にピッタリの履きものを履かれていた禅師は、いつの日にかまた、ひょっこりと徳本寺にお出でになるような気がしてなりません。その日まで私も、テレホン法話で遊化三昧を心がけましょう。

それでは又、12月1日よりお耳にかかりましょう。

板橋禅師直筆序文原稿

『無量僧談室』(詳細はこちら)

【第1184話】 「お召し物」 2020(令和2)年11月11日~20日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1184話です。

日本国の天皇なのに、公の場で着物を着ることはありません。一説には平安装束と違って、いわゆるの着物は、武家に由来しているので、天皇からすれば家来が着るようなものを着るわけにはいかないとか。一方皇后は外国の要人を招いた席や、外国で着物を着ることがあります。和服姿は日本文化をアピールして余りあるからでしょうか。確かに着物には、外国人だけでなく、我々をも惹きつける特別感があります。

さて、岡崎るみ子さんは、御詠歌の先生で、15年前から徳本寺の御詠歌講を指導していただいています。月2回の稽古の折には必ず着物でお出でになります。御詠歌は邦楽の類なので、着物と相性がいいのは勿論ですが、その場を引き締める雰囲気があります。Тシャツとジーパンではそうはいきません。

5年前からは、テレホン法話ライブにも出演願い、法話に因んだ御詠歌を、着物姿でお唱えいただいております。その凛とした佇まいには、オーラさえ感じます。そのお唱えは一層冴えわたり、御詠歌に命が吹き込まれていくのがよくわかります。

その姿をいつもご覧になっていた方がいます。相川孝子さんです。相川さんは、るみ子さんの出演と時を同じくして、ライブに参加して下さるようになりました。しかも東京からです。辺鄙(へんぴ)な田舎寺の上、震災間もない時で、電車もまともに走っていない頃でも、厭うことなく足を運んでいただいていました。

今年も相川さんはライブにお出でになりました。しかも大きな荷物を抱えてです。それは、るみ子さんに是非着ていただきたいと持参された着物や帯の一式です。ご自分は着ることがなくなったので、どなたかにと願っていたそうです。素人目にもたいへん高価で、品のある着物という印象でした。着物はいらなくなっても、簡単に捨て難いものです。普通の衣装とは違って、魂が宿っているかのように感じるのかもしれません。

るみ子さんは、私がいただいていいのでしょうかと、至極恐縮しておりました。でも見ている人は見ているのです。どんなに素晴らしい着物でも、誰かに着ていただかなければ、単なる箪笥の肥やしです。誰かを着飾り、その人がその着物にふさわしい振る舞いをすることにより、着物にも命が吹き込まれるというものです。

相川さんがいつも、るみ子さんのお唱えする姿を見、御詠歌を聴き、そこから醸し出される命の匂いを感じていたのでしょう。この人にこそ自分の着物を着ていただければ、るみ子さんも着物も一層輝くと見込んだはずです。着物をお召し物と言いますが、お召しとは呼び寄せるという意味があります。着物は確かに、相川さんとるみ子さんを呼び寄せたのです。そういえば、天皇が乗る専用列車は御召列車と言いますが、いつか天皇の着物姿を拝見できることはあるのでしょうか。

ここでお知らせいたします。10月のカンボジアエコー募金は、147回×3円で441円でした。ありがとうございました。それでは又、11月21日よりお耳にかかりましょう。

【第1183話】 「スコップ三味線」 2020(令和2)年11月1日~10日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1183話です。

「音楽がなくても死なないが、音楽がなくては生きてはいけない」と言った人がいます。事実、人類は1万年前には、音の響く石を並べて、リソホンという楽器のように奏でていたそうです。古代より音楽は、生きていく上で必要とされてきたのでしょう。

現代では夥しい種類の楽器が溢れています。そんな中で、身近なものを楽器にして、それを極めている人たちがいます。例えばスコップ三味線です。昭和60年代に津軽三味線の本場青森県の舘岡屏風山が考案したものです。たまたま手元にあったスコップを持ち、曲に合わせて栓抜きでカンカン叩いて、いかにも三味線を弾いているかのように見せたのが始まりとか。宴会芸のつもりが評判を呼び、今や世界大会が催されるまでになりました。

スコップ三味線とはいえ弦は張っていません。普通に市販されている鉄製の大型スコップです。撥は栓抜きですが、プロ仕様のものは本物の撥と同じくらいの大きさで、湾曲して持ちやすくなっています。それでスコップの裏面を叩いて、三味線のような音を出します。またスコップの柄のところは、三味線の竿に見立てて、指で弦を押さえているような仕草を演じます。

先日の第14回テレホン法話ライブのゲストにご出演いただいた若葉舞さんは、2年前の第11回津軽スコップ三味線世界大会の優勝者です。新日本舞踊の筆頭師範の上、スコップ三味線の師範でもあります。CDから流れる曲に合わせて演奏します。「津軽じょんがら節」などは、本物の津軽三味線以上の迫力に圧倒されました。またエレキギターの名曲「ダイヤモンドヘッド」に至っては、もはやスコップであることを忘れてしまいました。

スコップは雪掻きや土の掘り起こしなどに使う生活道具です。形が多少三味線に似ているとはいえ、楽器にまで昇華させるとは、さすが雪と津軽三味線のお国青森です。実際にそのスコップを持たせていただきましたが、作業で使うより重く感じました。若葉さんは軽々と抱えて、縦横に演奏していましたが、それまでには血のにじむような練習があったといいます。その姿を見て、私は思わず「スコップ観音」と呼んでしまいました。そしたら若葉さん曰く「私の誕生日は12月18日です」。何という奇遇、毎月18日は観音様の日なのです。

観音とは観世音のことで、世音を観じるつまり世のすべての悩み苦しみを聞いてくれるということです。コロナ禍で閉塞感が漂う中、若葉さんの演奏を、観音様からの救いのように思った方もいたようです。ある人のアンケート回答に「コロナの時にすてきなライブありがとうございました。気持ちは明るくなり本当に出席して良かったです」とありました。コロナのせいで、私たちの心の中に閉じ込められていた元気の源を、スッコップ三味線は文字通り掘り起こしてくれました。

それでは又、11月11日よりお耳にかかりましょう。

【第1182話】 「秀吉からの移築」 2020(令和2)年10月21日~31日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1182話です。

琵琶湖は日本一大きな湖とはいえ、東京23区がすっぽり入る広さとは知りませんでした。また島が4島も浮かんでいます。そのうちの竹生島(ちくぶしま)には、国宝も存在するというから驚きです。それは西国三十三観音霊場第三十番札所の宝厳寺(ほうごんじ)にある唐門です。

豊臣秀吉が建てた大阪城極楽橋の一部で、大阪城の遺構としては唯一現存するものです。極楽橋は秀吉をまつる京都の豊国廟に移築され、その後秀吉の子の秀頼の命により、竹生島に移されました。今から400年以上前の1603年のことです。

滋賀県では7年をかけて、唐門を含めた寺の4棟の修理をしました。その結果屋根の軒を支える組物の部材や曲面の仕上げ具合などから、桃山時代の建築で、秀吉が関わっていたという言い伝えが裏付けられました。移築の際に島の地形に合わせて分割、改変されたようですが、今年移築当時の彩色などが復旧して絢爛豪華な姿が蘇りました。

先般その札所をお参りする機会がありました。唐門は見事な檜皮葺(ひわだぶき)で、建物全体が総黒漆塗りの上に金鍍金(きんときん)の錺金具(かざりかなぐ)がちりばめられています。門の扉には極彩色の花柄の彫り物が施してあります。門をくぐった先には千手観音が鎮座し、目の前は海のように広がる琵琶湖という景色。観音様の台(うてな)に抱かれるかのような安らぎを覚えました。

それにしても、昔の建物移築の技術には目を見張るものがあります。実は我が町にも秀吉ゆかりの建物が移築されて現存しています。それは徳本寺の開基家である大條家の茶室です。京都伏見城の遺構で、秀吉より伊達政宗が拝領し仙台二の丸に移築。その後、天保3年(1832)に伊達家世継ぎ問題における功績をねぎらわれて、大條道直が伊達斉邦(なりくに)より拝領して、仙台川内に移築。更に仙台支倉通りに移築。昭和7年に山元町坂元の現在地に移築したと伝えられています。

建物の一部に桃山文化を偲ばせるものがあります。絹緞(けんどん)襖の把(にぎ)り手には桃山時代を示す「天正10年8月」との記載があります。しかし専門家の正式な鑑定が及んでいないので、「秀吉の茶室」は言い伝えに留まっています。それでもこの茶室は仙台城唯一の遺構であり、茶室としては県下最古の貴重な建物です。現在では町指定文化財になっていますが、管理不十分の上、東日本大震災の影響もあり、老朽化が激しいのです。最近やっとその価値が見直され、修復保存の検討が進められています。一般公開が待たれるところです。

移築を重ねている建物には、それだけの価値があるからでしょう。ある人が言いました。「いいものしか古くなれない」。古いという漢字は、祖先の頭蓋骨を描いた象形文字とか。そりゃ大切にしなければいけませんね。

ここでお知らせいたします。10月25日(日)午後2時・徳本寺にて、第14回テレホン法話ライブを開催いたします。ゲストはすこっぷ三味線の若葉舞さん。入場無料です。

それでは又、11月1日よりお耳にかかりましょう。

【第1181話】 「震災遺構中浜小学校」 2020(令和2)年10月11日~20日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1181話です。

東日本大震災が起きた時、私は檀家総会を終えた兼務する徳泉寺本堂で後片付けをしていました。あまりの揺れに役員さんと一緒に、履物も履かずに外に飛び出しました。一方町内で徳泉寺と同じように海から400メートルの中浜小学校では、校庭にいた児童を校舎2階に集めました。急ぐあまり、その児童たちは上靴を履いていませんでした。テレビでは10分後に高さ6メートルの津波が来るとのこと。内陸部の避難所までは子どもの足で、20分以上かかります。校舎内に留まることを決断します。

しかしその後、大津波情報は高さ10メートルと報じました。2階でも危険な状況です。その時校長先生は迷わず屋上への避難を選びます。鉄筋コンクリート2階建ての校舎の屋上には、屋根裏倉庫があったのです。児童、先生、地域住民など90人の避難場所はそこしか考えられません。午後3時50分ごろ、2階天井に達する約10メートルの第1波が校舎を襲いました。更に20メートルくらいの第3波、第4波が近づいてきました。もう駄目だと諦めかけた時、第1波、第2波の引き波とぶつかり、勢いが抑えられ、屋上への到達をまぬがれました。そして校長先生は、簡潔にこう伝えます。「最大の危険は去りました。でも、今夜はここに泊まります。食べ物はありません。水もありません。とても寒くなります。でも朝までがんばろう。あたたかい朝日は必ず昇るから」

この中浜小学校が、県南唯一の震災遺構として、9月26日から一般公開されました。切り妻屋根の屋上屋根裏倉庫は、真ん中はそれなりの高さはあるものの、端は極端に狭くなります。照明設備はなく、床はコンクリートです。あの夜の気温は零下でした。倉庫にあった学芸会の小道具や段ボールで寒さをしのいだそのままの状態で残されています。90人の中には小学1年生もいました。どれほどの恐怖と不安を感じたことでしょう。それでも、翌朝ほんとうにあたたかい朝日が昇り、全員がヘリコプターで無事救助されたのです。

校長先生は言います。「あの時の判断が正しかったのか今でもわからない。備えと運が重なった」。たまたま大震災の2日前にも震度3の地震があり、0.5メートルの津波注意報が出ました。学校では現実に避難行動をとっています。そして翌日、改めて児童に対して、命を守る行動を訴えています。先生たちも、避難手順等の再確認をしていました。その備えが、大震災の避難に反映されたのでしょう。それにしてもリーダーの毅然とした態度と揺るがぬ決断が、90人の心をひとつにして、奇跡を呼び込んだかのようです。

校長先生はみんなの最後になって、屋上への狭く急な階段を昇る時、「屋上に行けば、もう他に逃げる場所はない。生き延びるしかない。この階段を降りられるのは生きている時だ」と覚悟したそうです。覚悟の反対は迷いです。迷いの原因は準備不足です。私も屋根裏倉庫に入り、その空気を肌で感じた時、備えを怠ってはいけないことを実感しました。「備えなければ、迷いあり」です。

ここでお知らせいたします。10月25日(日)午後2時より、第14回テレホン法話ライブを開催いたします。ゲストはすこっぷ三味線の若葉舞さん。入場無料です。また9月のカンボジアエコー募金は、162回×3円で486円でした。ありがとうございました。

それでは又、10月21日よりお耳にかかりましょう。

(屋根の右側の瓦が津波によって破損)

【第1180話】 「敷居が高い」 2020(令和2)年10月1日~10日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1180話です。

「人一倍がんばる」という時、人よりもがんばるのなら、「人二倍」となぜ言わないのでしょう。実は「一倍」という言葉は、今から1300年前は2倍の意味で使われたそうです。倍という字は、背く、二つに離れるという意味があり、両断すればその数は倍になり、一倍でも2倍の意味と考えられていたとか。何気なく使っている言葉にも、そんな古い言い方が残っていることに驚きです。

さて文化庁が発表した2019年度の「国語に関する世論調査」によると、「国語が乱れている」と感じる人は、20年前と比べて、20パーセント程減っています。その理由のトップは「言葉は時代によって変わるものだ」ということでした。スマートフォンなどの普及により、文章を発信する機会が増え、多様な表現に触れやすくなりました。そのため、辞書に載っている本来の意味と違っても、寛容に受け止める人が増えているからだろうという見方もあるようです。

しかし、自らを省みても、日本語に対する素養のなさとからくる、自分勝手な思い込みのせいではないでしょうか。たとえば「敷居が高い」という言い方を、「高級過ぎたり、上品過ぎたりしていて、入りにくい」という意味で使う人は、56.4パーセントもいます。何を隠そう、私もその中の一人でした。本来の意味は「相手に不義理などしてしまい、行きにくい」ということです。

確かにこれまで何人もの檀家さんに「お寺は敷居が高くて、上がったことがなかった」などと言われたことがあります。その度「決して偉そうに構えていませんから、いつでもお出で下さい」という言い訳をしていました。でも本来の意味は、敷居の側の問題ではなく、訪れる方の問題なのですね。

現実にお寺の敷居を高く感じるのは、寺にも何がしかの責任はあるでしょう。同時に檀家さんも「相手に不義理」つまり「ご先祖様の供養を疎かにしていないか」を反省する機会なのではないでしょうか。常にお参りをしている人は、気楽に本堂に上がり、お賽銭を入れて焼香していかれます。敷居(しきい)など意識(いしき)していないかのようです。

建物の構造上、お寺の敷居をこれ以上低くはできません。もっとも「敷居が高い」の反対語は、「敷居が低い」ではなく、「垣根が低い」という言い方でなければなりません。徳本寺では、人一倍気を遣って、垣根を取り払っています。みなさまから「垣根がなくて粋ね」と言ってお参りいただけるよう努めております。

その証として、10月25日(日)午後2時より、第14回テレホン法話ライブを開催いたします。ゲストはすこっぷ三味線の若葉舞さんです。入場無料です。コロナ感染防止のため、受付にて検温や手指消毒、会場内の空気清浄機作動などの対応は致しますが、マスク着用にてご参加ください。

それでは又、10月11日よりお耳にかかりましょう。

【第1179話】 「波羅蜜生活習慣」 2020(令和2)年9月21日~30日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1179話です。

「人間の70歳は車で言えば中古車です。どこか故障してあたりまえです。車ならエンジンやブレーキが具合悪ければ、修理や部品交換はできますが、人間の場合、部品交換はたいへんです。だから日頃の生活習慣が大事なんです。生活習慣を疎かにして、がん検診を受けても本末転倒です」

先日、町の総合健診でお医者さんからそう言われました。そして私の生活習慣の問診票をみて、「中古車としては立派な方です」と太鼓判を押して下さいました。いくら褒められても中古車という代名詞はついてまわるのかと思えば、複雑な心境です。せめてポンコツ車と言われないように、これからも精進しましょう。

さてお彼岸です。私たちが今生きている悩みや迷い多きこちら側の岸―此岸(しがん)―という世界から、貪り囚われのない悟りの世界である彼(か)の岸―彼岸―へ渡りましょうと発願する時です。彼岸に辿り着く手立てとして、6つの修行徳目があります。これを六波羅蜜(ろくはらみつ)と言います。波羅蜜とは古代インド語のパーラミターを音訳したもので、「修行の完成とか、彼岸に到る」という意味があります。

その6つとは、①布施「見返りを求めず施す」②持戒「決まりを守り節度を保つ」③忍辱(にんにく)「苦しみにくじけず慈悲を示す」④精進「努力を惜しまず続ける」⑤禅定「身心の落ち着きと反省を心がける」⑥智慧「正しく物事を判断する」ということです。やや堅苦しいと感じた方は、普段の生活習慣をちょっと顧みるチャンスと思ってください。

生まれながらに仏の心つまり六波羅蜜を具えているはずの私たちですが、娑婆の空気に馴染み過ぎて、時として仏の道から外れることがあります。困っている人を見て見ぬふりをしたり、ルールを破ったり、怒ったり愚痴を言ったりすることです。それらをほったらかしにしておくと、それが当たり前になり、生活習慣として定着してしまいます。せめて彼岸の7日間のうちに、仏の教えを思い起こし、先祖の恩に感謝して、わが六波羅蜜の点検整備をして下さいということです。

「メメント モリ」というラテン語があります。「死を思え」という意味です。つまり、死ぬというその日を忘れず今を生きるということです。逆を言えば、どんなことをしても死なないと思えば、緊張感もなく、暴飲暴食は日常茶飯事、時には悪事を働くこともあるかもしれません。まさにブレーキの壊れた中古車以下とみなされ、廃車にされてしまうのがオチです。そうなったら廃車復活は望めません。「メメント モリ」を心のブレーキとして、くれぐれも波羅蜜生活習慣を心がけましょう。「波羅蜜」と言っても、お腹をいっぱい満たして肥満になることではありませんよ。肥満ではなく彼岸を目指しましょう。

それでは又、10月1日よりお耳にかかりましょう。