テレホン法話 一覧

【第1208話】 「観音さまの写経」 2021(令和3)年7月11日~20日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1208話です。

「ろくまんくせんさんぱっし」法華経全巻の総文字数の覚え方です。漢文で69,384文字あります。28品つまり28章から成り立っています。お釈迦さま滅後500年頃に、その教えを元に編纂された膨大なお経です。その内容はお釈迦さまの大慈悲心で苦しんでいる人を救い幸せをもたらすというものです。

今全世界がコロナ禍で苦しんでいます。東京の相川孝子さんは、コロナワクチンの2回の接種を終えて、7月の雨の日徳本寺にお出でになりました。写経なさった法華経全巻を納経するためです。写経の最後には「為 新型コロナウイルス感染終息 令和3年5月吉日 東京都板橋区相川孝子 謹書」と力強い筆跡で記されていました。7万字に及ぶ経文は、写経用紙で206枚にもなります。1枚写経するのに約1時間から1時間半かかるそうです。今年1月30日から始められた大精進です。

実は平成25年8月に相川さんは、津波で流された徳泉寺復興の「はがき一文字写経」のことを、新聞で知り写経を送って下さいました。その後もお彼岸などの節目に写経を送り続けてくださいました。それは復興が成し遂げられるまで続き、とうとう120枚の「はがき一文字写経」になりました。全国47都道府県すべての方から、2千枚を超える写経をいただきましたが、お一人で120枚は破格です。

遅々として復興が進まず、心が折れそうな時、相川さんから送られて来る「はがき一文字写経」にどれだけ励まされたかわかりません。こうして見守ってくれる方がいるのだからと、心を奮い立たせてきました。その相川さんがなさった法華経全巻の写経です。霊験あらたかと思わずにはいられません。尊い写経をお供えして、私も改めてコロナ終息祈願のお勤めを致しました。

さて、法華経の霊験にまつわる物語があります。曹洞宗を開かれた道元は、1223年真の仏法を求めて中国に渡ります。4年半後正伝の仏法を会得して帰途に就きます。当然船旅です。天候まかせ運まかせの命がけの航海です。大海に出て数日後すさまじい暴風雨に襲われました。船内は大混乱となりました。しかし、道元は泰然自若として坐禅の姿です。そしてこの時唱えたお経が、法華経第25の「観世音菩薩普門品」です。その一節にはこうあります。「念彼観音力 波浪不能没」つまり「彼の観音の力を念ずれば、波の中に没することもないだろう」と説きます。かくの如き力を信じて、道元は一心に観音さまを念じたのです。するといつしか嵐も治まり、無事九州の港に着くことができました。

更に「観音妙智力 能救世間苦―観音さまのすぐれた智慧の力は、よく世間の苦しみを救うだろう」という一節もあります。まさに相川さんの観音さまのような慈悲の心による写経が、震災からの困難を経て、徳泉寺の復興を導きました。コロナという苦難にもきっと終息が訪れると信じています。「ろくまんくせんさんぱっし」億万の人が苦戦しているコロナですが、やがて散発的になり消えてしまいますように・・・。

ここでお知らせいたします。6月のカンボジアエコー募金は、182回×3円で546円でした。ありがとうございました。それでは又、7月21日よりお耳にかかりましょう。

【第1207話】 「良薬」 2021(令和3)年7月1日~10日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1207話です。

「薬九層倍」という言い方があります。薬は原価の9倍もの売値が付いているということで、その儲け巾の大きさを表しています。その理屈を当てはめるまでもなく、現在一部の製薬会社は大きな利益を得ています。新型コロナワクチンの開発に成功したところです。世界でのその市場は今年で8兆円という試算があります。

私も先日8兆円の内の1300円の恩恵にあずかってきました。日本で新型コロナウイルスワクチンの接種費用は、1回あたり約1300円だそうです。我が町でもやっと接種が始まりました。小さな町なので、予約の必要もなく、町から指定された日時・場所で問題なく済ませることができました。ファイザー社製のワクチンでした。2回目も自動的に指定され、今月半ばの予定です。

当然高齢者優先の措置です。車椅子で付き添われた方や耳が遠く説明が聴きとりにくい方もいましたが、みなさん淡々とした対応でした。ワクチン接種後、経過観察ということもあり、すぐには帰れません。係の人がきっかり15分後に、一人ひとりに声をかけ帰っても良いことを促していました。まるでタイム差でスタートする時の駅伝選手のようでした。

ワクチン接種で万全ということではないでしょう。しかし、説明によれば、接種した場合の発症予防効果は約95%ということでした。もしほんとうに九層倍のワクチンだとしたら、95%くらいの効果はあって然るべきでしょう。先ずは期待しましょう。

さて、仏の教えにも薬は付き物です。修証義というお経には「早く仏法僧の三宝に帰依し奉りて衆苦を解脱するのみに非ず菩提を成就すべし」とあります。そして「仏は是れ大師なるが故に帰依す、法は良薬なるが故に帰依す、僧は勝友なるが故に帰依す」と示されています。仏とは偉大なる師つまりお釈迦さまで、法は仏の教えで心の病をいやす良薬であるとたとえています。そして僧は仏道を実践する和合衆で勝れた友であるというのです。この仏法僧を3つのたいせつな宝つまり三宝と言います。三宝に帰依することにより衆苦という諸々の苦しみを脱して、悟りという仏の道を成し遂げなさいと説いています。

コロナ感染という苦しみを克服する良薬はやはりワクチンでしょうか。そして勝友に相当する和合衆は、緊急事態であれ蔓延防止であれ、その不自由さに耐えながら支え合って凌いでいる私たちとも言えます。しかし、肝心の大師たる人物がいません。この国のリーダーは危機管理に対しては右往左往して、説得力のない「安全安心」とか「国民の命を守る」という言葉を、空念仏のように繰り返すばかりです。コロナも三宝が整って終息という道が成し遂げられます。大師不在の三宝では、国民の明日は八方ふさがりになってしまいます。

それでは又、7月11日よりお耳にかかりましょう。

【第1206話】 「父の呟き」 2021(令和3)年6月21日~30日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1206話です。

6月20日の父の日を前にした6月14日に、作曲家で俳優の小林亜星さんが5月30日に88歳で亡くなったと報じられました。万人に愛されたCMソングなどを手がけた実績は高く評価されています。更にはテレビドラマ「寺内貫太郎一家」での、頑固一徹な父親役で強烈な印象を残しました。

あれから50年近く経って、もはや「頑固おやじ」は何処にありやです。それでなくても「父の日」は影が薄くなっています。子ども時分はともかく、大人になるにつけ父親との会話をはじめとした接触は少なくなるような気がします。貫太郎さんのように、怒鳴ったり張り倒したりという濃厚な接触は、ほとんどなかったと自分の子ども時代を振り返って思います。

私の父は徳本寺の住職でしたので、私にとっては父であり師匠でした。しかし、不肖の弟子でしたから、師匠に対して十分な接し方ができなかったかもしれません。今年10月にはその師匠の23回忌を迎えます。そして亡くなった年の夏のことが忘れられません。

お盆をまじかに控えた8月9日のこと。かねて予約してあり父が入院する日でした。私が車を本堂前に止めて、父を後部座席に案内しようとしました。父はすぐに車には乗らずに、本堂の屋根を見上げて、大きくため息をつきました。それから徐に車に乗り込んだのです。わたしはゆっくり車を走らせました。お墓が見えなくなるあたりで、父はポツンと言いました。「お寺が一年中で一番忙しくなる時期に、入院できるなんて、幸せなことだ」。それは語り掛けるでもない、独り言のような言葉でした。

その時は、「入院するのは、心配ではあっても、幸せなことなどないだろう」と思っていました。住職が留守の中で、お盆の行事をどうやりくりするかという不安もあって、真意を理解しかねていました。それから2カ月後、父は再び本堂を仰ぐことなく、79歳で生涯を終えました。

今なら弟子として息子として「入院できるなんて、幸せなことだ」という師匠である父の思いは理解できます。面と向かって「ありがとう」とか「ご苦労さん」と口にするような父ではありませんでした。頑固ではなかったでしょうが、丁寧に説明することもあまりありませんでした。そんな父は「お盆の忙しさに一緒に立ち向かうことはできないが、後はお前に任せた。お寺のことをすっかり任せられる弟子がいるのは、師匠としてこの上ない幸せなことだ」という思いを込めて、車中で呟いたのかもしれません。

考えてみれば、それは師匠である父からいただいた最初で最後の誉め言葉だったような気がします。「寺内貫太郎一家」ならぬ、「寺の内を一家言(いっかげん)を以って貫け」との励ましとも受け止めましょう。6月30日は父が健在ならば、100歳の誕生日に当たります。

それでは又、7月1日よりお耳にかかりましょう。

【第1205話】 「フェイスブックの朝」 2021(令和3)年6月11日~20日

住職が語る法話を聴くことができます

-->

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1205話です。

福島市長楽寺住職の中野重孝さんは、毎朝決まって5時に、フェイスブックから挨拶を発信していました。現在の気候状況から始まり、季節の花の写真なども添えて、さわやかな一日の始まりにふさわしいものでした。そして「今日も1日よろしくお願いいたします。世界の平和と皆さまの幸せを願います」と結ばれます。毎朝それを楽しみにしてた方が全国にたくさんいらっしゃったようです。

しかし、4月7日の朝の挨拶と、その日の午後、新幹線に乗るために福島駅にいるという発信を最後に、フェイスブックが更新されなくなりました。心配の問い合わせがあり、副住職さんが替わってフェイスブック上に、住職が急に体調を崩し入院したので、しばらくはフェイスブックが滞るかもしれませんと書き込みました。それから約50日後、5月27日に亡くなりましたとの知らせがありました。70歳というお歳でした。

フェイスブック上で友達になっている人には、友達の誕生日を知らせるメッセージが自動的に送られてきます。6月6日に「今日は中野重孝さんの誕生日です。友達の誕生日をお祝いしよう」とありました。何人かの人は、お祝いの言葉を贈っていました。機械的な情報発信とはいえ、亡くなったばかりの人の「誕生日をお祝いしよう」と言われても、戸惑い辛さが募るばかりです。亡くなった本人自身はフェイスブックの登録を取り消すことができないので、放っておけば毎年誕生日のメッセージが届くことでしょう。それよりも、中野さんは生きたメッセージをネット上に残していかれました。

中野さんは曹洞宗の特派布教師として全国を巡って布教に努めていました。コロナ禍でそれができずに、ネット上の曹洞宗法話動画が配信されています。そして5月1日に配信されたのは、中野さんの「今、いのちあるはありがたし」という法話です。お釈迦さまの最期の説法と言われる『遺教経』の、「世は皆無常なり、會ふものは必ず離るることあり憂悩を懐くこと勿れ」という1節を引いていました。「私たちの命にはいつか別れがある。その時、憂い悩んではならないというお釈迦さまのお示しです。そんなお釈迦さまに見守られている命のありがたさに感謝しましょう」と中野さんは淡々と伝えていました。病気になる前に録画されたものでしょうが、お釈迦さまと同じように中野さんの最期の説法となってしまいました。生前から少々の悩み苦しみは、笑い飛ばしてしまう方でした。弔問の際に拝んだそのお顔は、憂悩の影もなく穏やかで安らかでした。それにしてもあまりに突然で早過ぎます。私たちはまだ憂悩を懐いたままです。これからもあなたのフェイスブックで朝の元気をいただきたかったのに残念です。

ここでお知らせいたします。5月のカンボジアエコー募金は、209回×3円で627円でした。ありがとうございました。

それでは又、6月21日よりお耳にかかりましょう。

【第1204話】 「躑躅(つつじ)」 2021(令和3)年6月1日~10日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1204話です。

ツツジの花は美しいですが、その名前の漢字は難しいです。私はたまたま「躑躅森(つつじもり)」さんという住職さんに出会い、その字を知りました。今でも辞書がないと書けません。「躑躅」という漢字は「てきちょく」とも読み、「いっては止まり、いっては止まりして進まない」という意味があるそうです。

まさにその美しさを前に、足が進まなくなるようなツツジを見てきました。気仙沼市にある徳仙丈山のツツジです。日本最大級のツツジの名所だそうです。標高は711メートルですので、ハイキング感覚で、その美しさを愛でることができます。山の面積は約50ヘクタールで東京ドーム10個分に相当します。そこに約50万本のツツジが群生しているのです。下から見上げれば、新緑と燃えるような赤い花のコントラストに息をのむばかりです。山頂から眺めれば、果てしなく広がる赤いツツジの斜面の先に、気仙沼湾が見渡せます。そして、エゾハルゼミの鳴き声も響き、天地いっぱいの歓びが満ち溢れていました。

徳仙丈山には昭和25年まで銅を採掘した鉱山がありました。昔は、屋根葺きや農耕馬用の草を集める山だったため、山焼きが行われました。また幾多の山火事や植林事業を経て、山頂一帯が「黒野牧(くろのぼく)」という土になりました。それがツツジの成長に適していたため、自生のヤマツツジの大群落になったといわれます。勿論、ツツジに魅了された先人たちが、下草刈りやツツジに絡まる蔦を刈る作業などを続けてきた地道な自然保護活動のおかげでもあります。

徳仙丈山のツツジは、一株一株が背丈以上に大きくて圧倒されます。花の付き方も全然違います。大きな花の塊のようになって、枝葉が見えない程です。野生の花の命の勢いを感じます。庭先で育てられているツツジは、それなりに手入れされ、形も整えられていますが、華奢に感じられます。風雪に耐えて我が身を護り、仲間を増やし続ける野生の逞しさには敵いません。

「峰の色 渓(たに)の響きもみなながら 吾が釈迦牟尼の声と姿と」曹洞宗を開かれた道元禅師のお歌です。「峰の色はお釈迦さまの姿、渓の響きはお釈迦さまの説法そのものである。この大自然がそのまま仏の心を示している」という内容のお歌です。翻って、我が身が清らかで、名利に囚われず、清々しい日々を送っていればこそ、大自然に仏を見出すことができるという意味でしょうか。自然は自分の美しさを誇ったりしません。人を選んでその美しさを隠したりもしません。ただ精一杯咲いているだけです。「ただ精一杯」を自然にできるようになれば仏さまです。徳仙丈山の自然の美しさを十分に堪能しつつじも、我が「てきちょく」人生は、一進一退の日々で、なかなか仏に辿り着けません。

それでは又、6月11日よりお耳にかかりましょう。

【第1203話】 「挨拶」 2021(令和3)年5月21日~31日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1203話です。

牛丼の吉野家では、お客さんに「いらっしゃいませ」と声をかけるのをやめて、もう1年半になるそうです。代わりに「こんにちは」という挨拶をしています。その理由としては、「いらっしゃいませ」だとお客さんが返事のしようがないということです。「こんにちは」なら返事もしやすく、会話が生まれやすいということでした。

ところで「こんにちは」「こんばんは」というように「ワ」と発音するものの、文字は「は」と書きます。「こんにちは」を漢字で書けば「今日は」となります。「今日はお天気がいいですね」というように、後ろに言葉が続くわけです。挨拶では、その部分を省略しているのです。「今晩は月がきれいですね」も同じことです。「いらっしゃいませ」は、あくまでもお客さんを呼び込むためのかけ声ですから、確かに返事のしようがないのです。それに対して、「こんにちは」などの挨拶では、同じ挨拶を交わすこともできますし、更に時候の挨拶にまで発展しやすくなるわけです。

さて、「挨拶」は禅宗から出た言葉です。師匠が弟子の心の成長を質問することを言います。その一言一句から、弟子の悟りの程度を試すために用いられました。軽く触れることを「挨」と言い、強く触れることを「拶」と言います。お互いが相手の言葉や振る舞いから、その人となりを確かめるわけです。

中国の唐の時代、馬祖道一(ばそどういつ)が坐禅をしていました。そこへ師匠の南嶽懐譲(なんがくえじょう)がやって来て、「坐禅をしてどうしようというのか」と問いかけます。弟子の道一は「悟りを開くためです」と答えました。すると師匠は瓦を持ってきて石でこすり始めました。「どうするんですか」と尋ねると、「磨いて鏡にするんだ」との答え。「瓦を磨いても鏡にはならないでしょう」と弟子があきれると、「そうだ、坐禅しても悟れるわけがないのと同じだ」と、坐禅を悟りの手段にしていることを師匠は戒めました。悟りという目的のために、手段として坐禅するのではなく、坐禅するそのことが仏であり、悟りなんだということを説示した師匠の挨拶だったのです。

私たちは人間関係を良くするための手段として挨拶を考えがちです。しかし坐禅が悟りの手段でなく、坐禅することが仏なんだという理屈で言えば、挨拶をするのが人間なんだということになります。そう思っていれば、たとえ気に食わない人であっても、自然に挨拶を交わすことができるようになります。それは商売をする上でも大事なことです。牛丼の吉野家では、「こんにちは」という挨拶を交わし合うことで、お客様の心をギューと掴んだのかもしれませんね。

それでは又、6月1日よりお耳にかかりましょう。

【第1202話】 「世界でいちばんよいところ」 2021(令和3)年5月11日~20日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1202話です。

母親になって欲しい著名人1位に選ばれたのは、若者からは天海祐希さんで、40代以上の中高年からは吉永小百合さんでした。日本生命が母の日に因んで実施したアンケートの結果です。おふたりとも子どもさんはいないような気がしますが、よほど母性本能をくすぐるのでしょうか。それとも、おふたりの最初の子どもになりたいという願望なのでしょうか。

知り合いの住職さんが話していたある母親ことです。脳腫瘍のため大学3年生の息子さんに先立たれた母親は、後悔の日々を過ごしておりました。「どうして息子だけがこんな目に合わなければならないのか。私がかわってやることができなかったのか。子育ての中で、発病の原因になるようなことをしてしまったのではないだろうか」。最愛の息子を失った母親の偽らざる気持ちでしょう。

しかし、ある時その住職さんが書いた寺の掲示板を見て、思いが変わりました。それは西條八十の「世界でいちばんよいところ」という歌でした。

世界でいちばんよいところ それは青葉のパリでしょう

いやいや、もっと近いところ それは月夜のベニスでしょう

いやいや、もっと近いところ それは桜の東京でしょう

いやいや、もっと近いところ それはあなたのお家でしょう

いやいや、もっと近いところ それはお母さまのひざの上

息子であれば、私のような母親でも、お母さん、お母さんと言って、慕ってくれるのではないだろうか。そう思ったら心が軽くなり、救われたような気持になりましたと言っていたそうです。

子どもにとって母親は、この世に生まれる前からお世話になっている唯一無二の存在です。母親にとっては、その子が一人前になっても、何十歳になっても、我が子どもであり、常に無事を案じているものでしょう。その意味では、どんな状況にあっても、子どもは母親の元に帰ろうとするでしょう。世界でいちばんよいところである、母の元を離れるはずはありません。

私も寺の掲示板に母に因んだ言葉を書いたことがあります。それは「日本一短い『母』への手紙」の入賞作品です。「おふくろ死ぬなよ いいと言うまで死ぬなよ 親孝行が全部終わるまで死ぬなよ」。母親に「もう死んでもいいよ」などという子どもはいません。親孝行を全てし尽くしたと言いきれる人はどれだけいるでしょう。結局、母親にはいつまでも元気でそばにいてほしいという事なのです。そうか、母親とは、そばにいて欲しい存在の人というなら、天海祐希さんや吉永小百合さんが選ばれるのは、当然でしょうかね。

ここでお知らせいたします。4月のカンボジアエコー募金は、259回×3円で777円でした。ありがとうございました。

それでは又、5月21日よりお耳にかかりましょう。

【第1201話】 「皆勤賞」 2021(令和3)年5月1日~10日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1201話です。

私の中学高校時代には、無遅刻無欠席者には皆勤賞、遅刻はしたが無欠席者には精勤賞というのがありました。私は6年間無遅刻無欠席で皆勤賞になり、記念に18金のネクタイピンをいただきました。卒業年度の1968という数字も刻印されています。

こんな手前味噌の話をしたのは、4月3日の河北新報に掲載された仙台市の木村大志さんの「無欠席誇り胸に高校進学」という投稿に触れたからです。「小学校・中学校の9年間一日も休まず登校したのに、皆勤賞の表彰がなかった。その理由としては、無理して登校し心身の調子を崩すことはない、休むことは悪いことではないとして、皆勤賞を取りやめる学校があるとのこと。無理して学校に行ったこともある自分の努力は間違っていたのかと思うこともあった。しかし、大事なのは自分の気持ちの持ち方だと気付き高校でも無欠席を貫くつもりです」というような内容でした。

確かに、今の学校は通学すればいいという単純な環境ではないのでしょう。出席を強要したり、無欠席を称えることにより、何らかの理由で通学できかねる子どもを追い込んでしまうかもしれないことは理解できます。しかし、通学できかねる子どもへの配慮と同じように、通学しようと努力してきた子どもにも同じように配慮するのが教育でしょう。学力・体力・能力は人それぞれです。そして努力の差もそれぞれであることを認め合える学校や世の中でありたいものです。

そこで、大志さんの9年間の努力を称えてあげたいと思い投稿しました。無欠席を貫けたのは、本人の強い意思と努力があったればこそです。加えて授かった健康な身体と支えてくれた家族や周りの人のおかげも忘れないでくださいとのメッセージを込めました。すると、他にも同じような思いの方がいて、「投稿への反響特集」として、私を含め3人の投稿が掲載されました。「継続する大切さを再認識」「子どもの努力 称賛も必要」と異口同音に大志さんを称えています。

「努力とは息をするように続けられること。無理をしないこと。息をすることです」将棋の永瀬拓矢棋士の言葉です。事を始めた頃は「やってやるぞ」と意気込むこともあるでしょうが、ある程度続けていると、自然体になれるのかもしれません。大志さんは9年間で培った努力により、息をする感覚で通学を続けながら、充実した高校生活を送ることができると信じています。その事は長い人生の中で、大輪の花を咲かせる十分な肥やしとなることでしょう。

さて私の皆勤賞のネクタイピンは、気恥ずかしくて一度も付けてはいません。しかしそのネクタイピンに見守られるようにして、このテレホン法話を33年間休まず続けてくることができました。ネクタイピンはネクタイを留めることはありませんでしたが、テレホン法話がみなさまの心の片隅に留まることがあったら幸いです。

それでは又、5月11日よりお耳にかかりましょう。

【第1200話】 「島田さん」 2021(令和3)年4月21日~30日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1200話です。

「新聞でお名前見てると看護士が95歳の心を癒やす」島田啓三郎。これは2月28日の河北新報の歌壇に載った歌です。島田さんは私のもう一つの住職地徳泉寺の檀家さんで、総代を勤めいただいたこともあります。しかし、去る2月25日に数え年97歳で旅立たれました。その3日後の新聞掲載だったのです。

これが遺作となったかと思いきや、死後ほぼ1カ月後の3月21日に、今度は俳壇に「バス停のタンポポまたぐハイヒール」という句が選ばれていました。没後尚その作品に光が当たっています。一昨年12月入院のため投稿できない時期には、「島田さんの歌を待ってるずっと待ってるみんな待ってるあの歌待ってる」などという島田さんラブコールの投稿が相次ぎました。河北新報も、「90年の歴史がある河北歌壇・俳壇の中で最も愛された投稿者と言えるだろう」と称えています。

島田さんは山元町の新浜地区で、いちご農家を営んでいました。海に近いその地区は東日本大震災の大津波で、1戸残らず流され、犠牲者も多数でした。あたりは災害危険区域になり、住民はそれぞれ新天地での生活を余儀なくされました。島田さんの家族は無事でしたが、家と畑を失い、避難所・仮設住宅を経て、現在の所に落ち着きました。しかし、5年前仮設住いの時に奥さんに先立たれ、昨年暮れには長男さんも亡くすという不幸を味わっています。

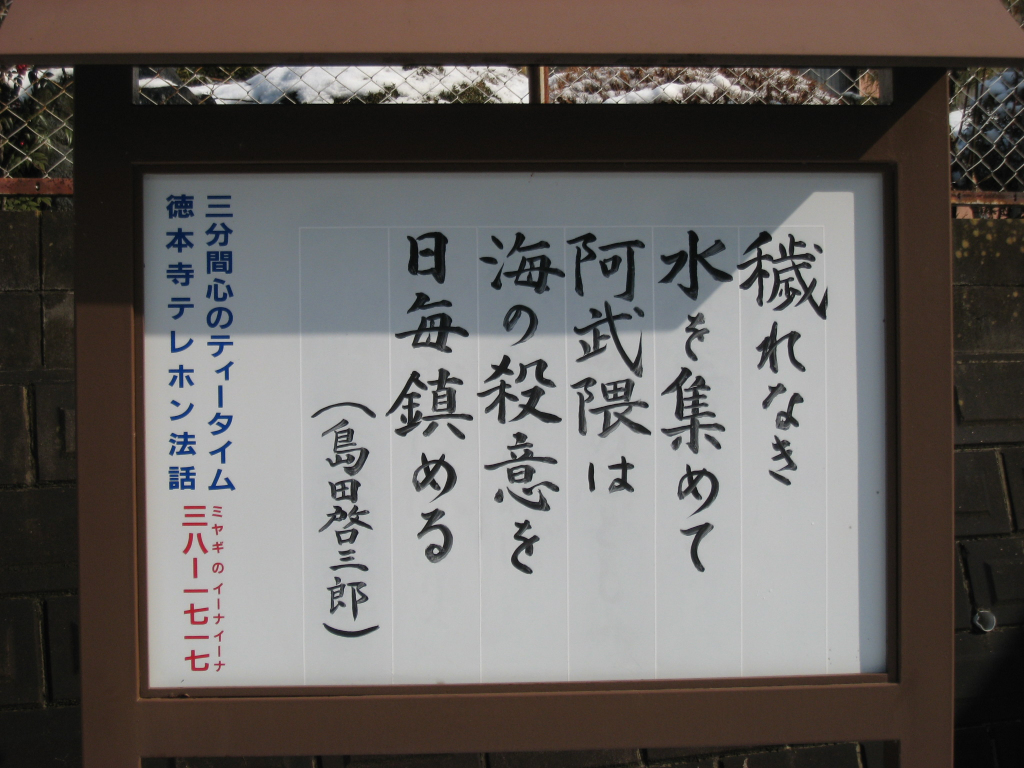

被災当時すでに80半ばを超えていたでしょうが、ほとばしるように俳句と歌を投稿し、毎週その名前を見かけないときがないほどでした。一句一首が機知に富んで、その人柄がにじみ出る作風で、多くの人を引き付けました。「穢れなき水を集めて阿武隈は海の殺意を日毎鎮める」震災間もない頃の歌です。すべてを失った悔しさ悲しさを浄化して、恕(ゆる)すという仏の心が感じられます。

また島田さんは達筆で、般若心経を写経した掛軸を徳泉寺に奉納されました。床の間に掲げていたのですが、大津波で建物諸共流されてしまいました。その後、「はがき一文字写経」で徳泉寺復興を目指すと知るや、はがき1枚に般若心経262文字を細かい字で写経し、復興を祈るという文字を添えて送って下さいました。流されても立ち上がるその文字に圧倒されました。

島田さんは17文字や31文字そして262文字で、自らを奮い立たせて大震災に向き合ってきました。そのしなやかな無常の受け止めかたが、どれほど多く人を励ましてきたことか。たまたま今回のテレホン法話は1200話という節目でしたが、島田さんの尊い足跡の一端を紹介できて、継続してきた甲斐がありました。今後は島田さんにあやかって、みなさんに待っていると言われるようなテレホン法話を心がけようと、想いを新たにしました。「島田さん身は隠れても匂い立つ残せし歌に仏のかほり」合掌

それでは又、5月1日よりお耳にかかりましょう。

【第1199話】 「サクラサク」 2021(令和3)年4月11日~20日

住職が語る法話を聴くことができます

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1199話です。

東日本大震災の大津波で何もかもが流され、もはや元の姿に戻ることはできないと諦めの気持ちでした。ある朝、鶯の声が耳に入ってきて、我に返ったのです。こんな時にも自然は変わらず営み続けている。それから季節の移ろいをメモするようになりました。季節を感じることで、悲惨な現状に流されまいとしたのかもしれません。

その鶯の声を聴いたのは3月31日でした。その年の桜の開花は4月15日です。あれから10年。桜の開花は年々早くなっています。3年後には1週間早まり、5年後には10日、7年後には2週間という風にです。そして昨年は3月31日に開花しています。今年は3月28日に一輪咲いたと思ったら、2日後には満開になっていました。自然のこととはいえ、この早まり方は、やや不自然な気もして、喜んでいいものやら迷います。

その迷いを一気に吹き飛ばしてくれた桜があります。大津波で何もかも流された徳本寺の末寺の徳泉寺の境内に植えられた桜です。それは大震災2年後の平成25年3月30日に、仙台ライオンズクラブより贈呈されたもので、大震災の年から育ててきたという12本の苗木でした。ちょうど10年経った今年3月末に花開いたのです。

大震災後、徳泉寺あたりは災害危険区域になり、住まいすることができません。境内の東わずか300メートルのところに海があります。防潮堤は築かれたものの、松林はなくなりました。目の前には広大な農地が広がっています。風当たりは半端ではありません。苗木の管理が行き届かず、1本2本と根付くことなく姿を消しました。何とか4本だけが踏ん張っています。そのうちの1本が満開と言えるほどの花を咲かせたのです。

花と風といえば、美空ひばりがコンサートで必ず歌ったという『人生一路』があります。作詞は彼女に200曲以上を提供した石本美由起です。「一度決めたら 二度とは変えぬ これが自分の生きる道」と1番の歌詞は始まります。そして3番は「明日にかけよう 人生一路 花は苦労の風に咲け」と結ばれます。徳泉寺の桜も、普段は誰にも見向きもされず、風当たりの強さに耐えながら、10年の歳月を経て、見事な花を咲かせました。

大震災後の荒涼とした被災地を見て、もうどうしようもないと諦めかけたとき、ひばりならぬ鶯の声で、思い止まりました。そして復興へ向かわなければと決めたのです。以来二度とは変えず復興への道を進んできました。向かい風追い風様々ありましたが、全国のみなさまから寄せられた「はがき一文字写経」のおかげで、昨年徳泉寺の本堂が再建できました。そして今年は風の中で咲いた桜です。まさに「サクラサク」復興という学校に合格したかのようです。

ここでお知らせいたします。3月のカンボジアエコー募金は、224回×3円で672円でした。ありがとうございました。

それでは又、4月21日よりお耳にかかりましょう。

徳泉寺の桜と本堂